ローテーションで相手を変え、回数を増やす活動は「漆塗り」ではない

直山 木綿子 元文科省視学官(現在、関西外国語大学教授)は、「漆塗りをするように」という言葉を使っておられますが、「何度も繰り返せば良い」といった安易な考えではないということを理解しておくことが大事です。直山氏は次のように説明しておられます。(これは、直山氏からメールでいただいたものです)

◆「漆塗り」型単元計画とは、言語活動が毎時間の中心活動となり、言語活動を通して指導をするというように捉えています。つまり、漆塗りには、最後にこんな漆器に仕上げようという目標があり、使われる方が心地よく漆器を使って美味しく食べてもらったり、生活を豊かにするためという目的があります。それに向けて、さまざまな工程があります。その工程が、練習やそれを活かした言語活動となります。 ◆このことが、学習指導要領にも記されている「言語活動を通して指導する」ということです。その指導や練習を「中間指導」や「中間評価」と呼ばれる方もいます。そこなくして、言語活動を通して指導するとは言えません。まさに「漆塗り」と同様だと考えて、この言葉を数年前に使い出しました。しかしながら、これを「指導法」と勘違いしてしまうと趣旨が違ってきます。冒頭で述べた通り、「漆塗り」型単元計画は、単元を一括りとして考えなければならないからです。 ◆この指導と練習の回数をただ増やしても仕方がありません。あくまでも、単元目標や本時の目標に沿って、「言語面」と「内容面」で指導や練習を展開することが大切です。授業では、伝えたいことがある、仲間と練り上げられる内容になっていることが大事なのですが、まだまだ文法指導が中心の授業が見受けられるのは本当に残念なことです。学習指導要領では「言語材料について理解したり練習したりするための指導を必要に応じて行う」と記されている通り、その必要な場面と内容を見極めるのが教師の腕の見せ所です。ぜひ、学習指導要領を正しく読み取り、その目標と照らし合わせた指導や練習になっているかどうかを教科部会全体で分析していただきたいと切に願っています。

直山氏も言われているように、単元全体をひとまとまりとして考えるのであれば、少しずつ変化を加えていくことが重要になります。中には、「列ごとにローテーションで相手だけをどんどん変えて何度もやる」という実践を見ることがありますが、同じことを繰り返していても、質は高まりません。「負荷」をかけていかなければ、生徒は「できる」ようにはなりません。たとえば、1回目でペアの相手から聞かれたこと、自分で閃いたことを活かして、2人目に入る前に「自己修正」(自己調整)をする、「最後は何も見ないでも言えるようになる」「必要なジェスチャーを入れてプレゼンができる」というゴールを最初に与えておく、など生徒が主体的に自分に対して「負荷」をかけるようにしておくことが大事です。

「漆を塗る」には、一体どんな工程が必要なのかを知ること、そしてそれを授業に当てはめてみることです。つまり、ただ「繰り返す」(何度もやる)のではなく、「何を、いつ、どのようにするのか」をよく考えるということです。以下は、私が考える授業における「漆塗りの段取り」です。

⑴ 何より、漆のことを知っていないと大変なことになります。扱い方が下手だと、手が漆でかぶれてしまいます。前もって「手袋」を用意しなければなりません。

★(目的を知り、子どもたちの実態を知り、時期をよく考える)

⑵ 塗るときは、きちんと全体に塗れているかどうか、ムラがないかどうかに気をつけながら塗ります。

★(子どもたちの反応、表情などを観察しながら、理解度を確認する。また、座席表をカルテとして、授業中に気づいたことをメモしておく)

⑶ 一度目に塗ったら、丁寧に拭き取るという作業が必要です。

★(どの子も、基礎・基本ができているかどうかを確認する。教えたから「できるはず」ではなく、実際に理解度について診断的評価を行う)

⑷ 漆は塗った後、湿度を80%程度にして固めなければならないので、濡れタオルを中に入れ、一緒に容器に入れて密閉します。

★(次のステージの準備、必要感を作る)

⑸ 2回目を塗る前に最低でも一昼夜、季節によっては数日待たなければなりません。しっかりと固まっていなければ、2回目は塗れないのです。

★(本当に機が熟しているかどうかを見て、次のタイミングを推し量る)

このように、「漆を塗る」には、どんな仕上がり(育った姿)を想定し、そのために何を用意し、どのような行程が必要になるのかを考え、「授業では具体的に何をすればいいのか」(★の部分)を自分なりに考えてみることが不可欠です。「漆を塗るように」というのは、教師自身が「何を、何のために、どのタイミングで」を推しはかりながら学習を進めることであり、それだけ見通しをもち、手間暇をかけることを厭わないということが大事です。

「漆塗り」では、英語の「基礎・基本」を知っておくことが大事

英語学習の「基礎・基本」は、教科書に出てくる文法や語彙を覚えること、表現に習熟することと考えられがちです。私が今まで、「基礎・基本」について大いに納得できたのは、山極 隆 元文科省視学官が私の勤務校(砺波市立出町中学校)に来られ、私の授業をご覧になった後で次のように言われたことです。

「人がずっと覚えていること、ずっと続けていることが、その人の基礎・基本です」

そう考えると、英語学習の「基礎・基本」とは、テストのためではなく、コミュニケーションのツールとして使えること、次のことができることではないかと考えます。

① リスニングの英文、テキストの本文を、英語の語順のまま(頭から)理解できる

(日常的に、シャドウイングとリピーティングで鍛える)

② 相手が言っている内容から、深めたい言葉を取り出し、それについて質問をすることができる

(キーワードを捉えて関連のある質問ができるようにsmall talkの場面で練習をする)

③ 自分の考え、意見を今まで習った文法や語彙を使って相手に伝えることができる

(子どもたちが「自分ごと」として捉え、「言いたくなる」トピックを用意する。教師がさせたいことではなく、子どもたちの関心を日常的な会話やアンケートなどで掴んでおく)

④ テキストに出てくる「基本文」の意味を理解し、何も見ずに英語で言うことができる

(掛け算九九のように、基本文を英語→日本語、日本語→英語にすぐに置き換えられないと、Q&Aはできない。それは「口頭試験」という形で必ず定着させる)

⑤ 学期の最後に用意されている You Can Do It, Presentation, Project、Check Your Steps で、これまで学んだことを活かして自分の考えをまとめて伝えることができる。仲間とやり取りができる。

(そのためには、4技能5領域でどのような力をつけておかなければならないかを子どもたちに伝え、系統的にその練習をする)

配慮したいことは、やみくもに(目的もなく)知識を増やすことではなく、実際に「役に立つ」「ずっと使い続けたい」と実感できるような学習にすることです。中3生徒、大学3回生の感想(最後の授業後に送られてきたメール)とレポートに書かれたものをご紹介しておきます。果たして、彼らにとって「基礎・基本」となったことは何だったのでしょうか。

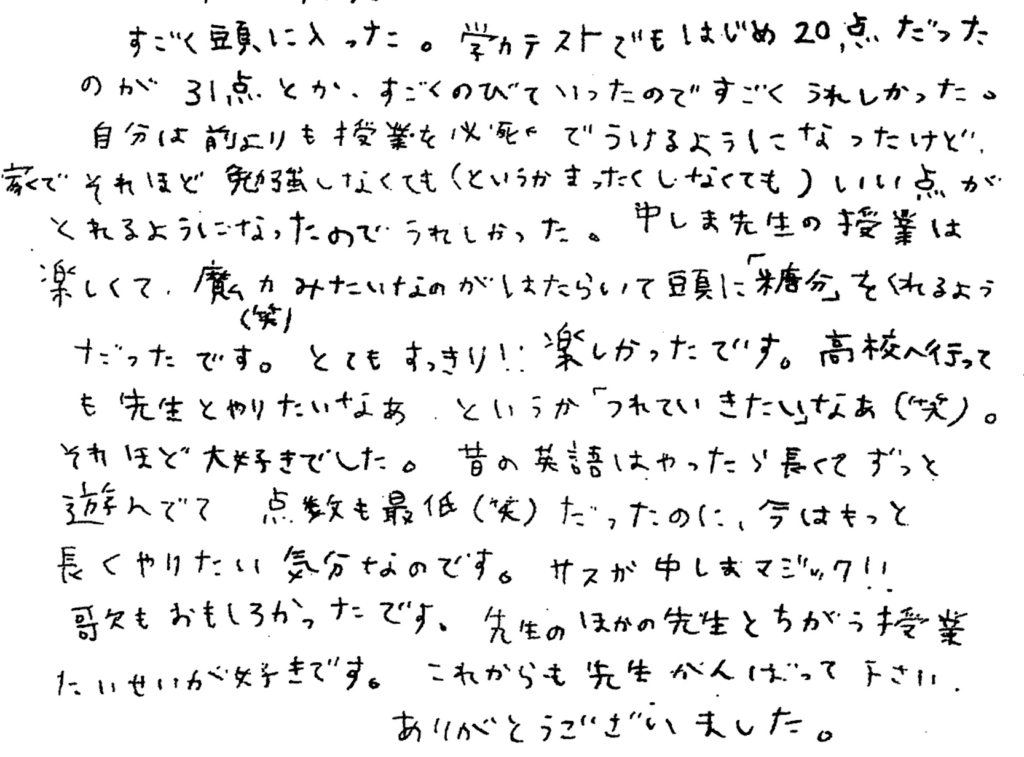

中3の最後の授業後のコメントより

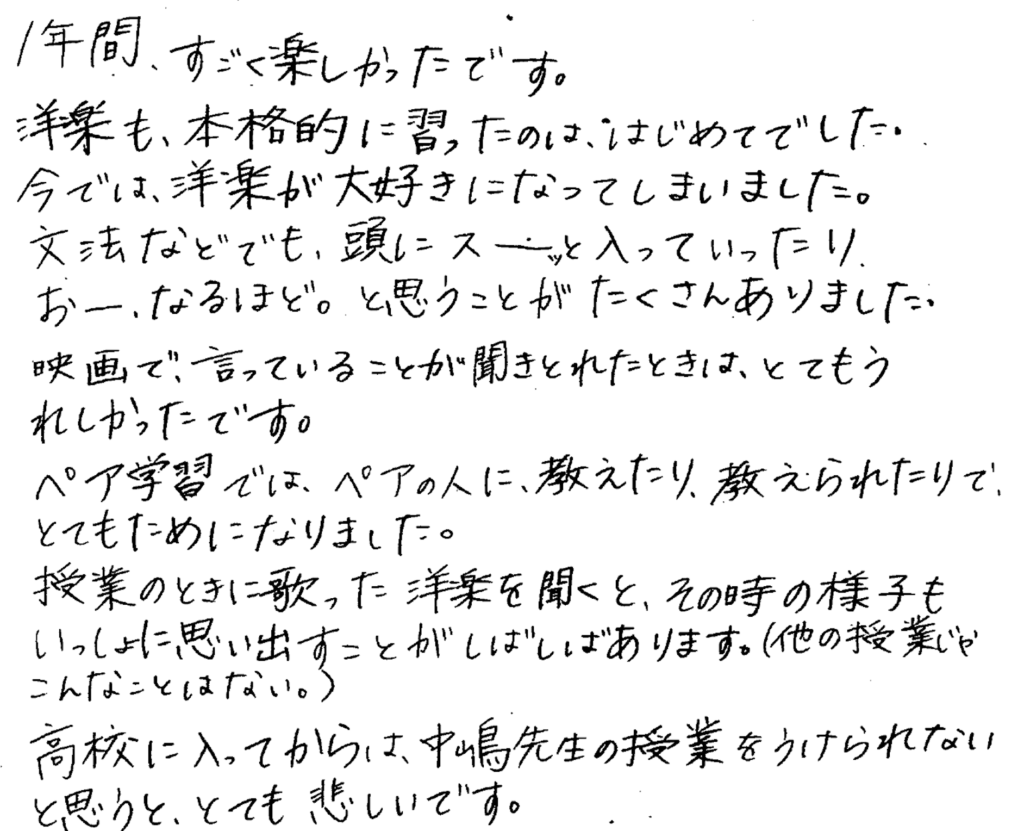

大学3回生、最後の授業後に送られてきたメールです。

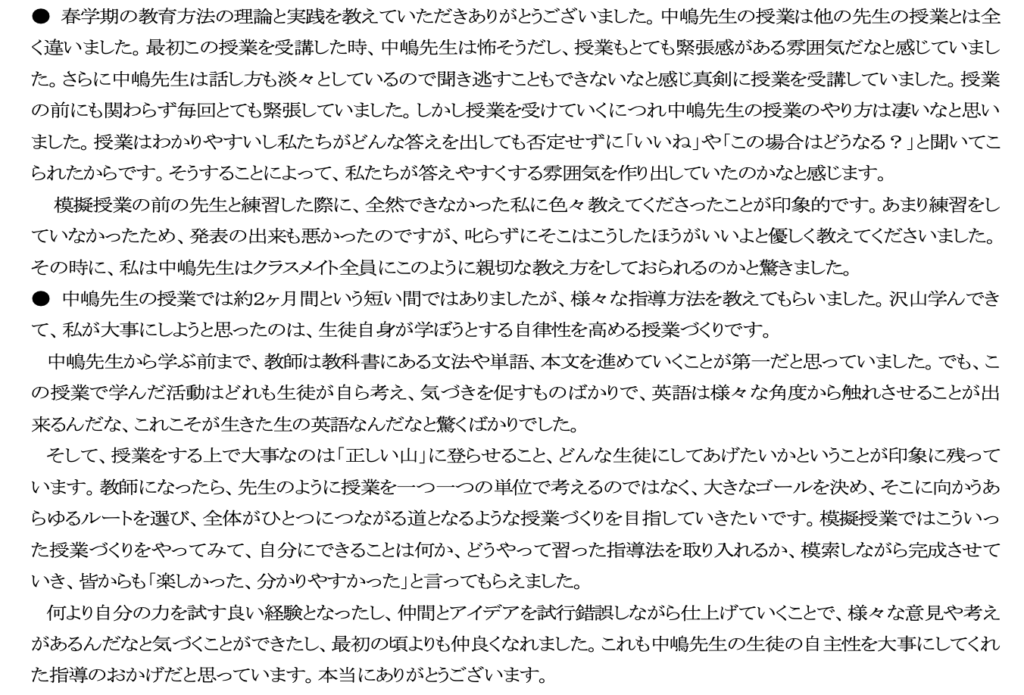

続いてレポート(3回生)に書かれていたこと(身についたこと)です。

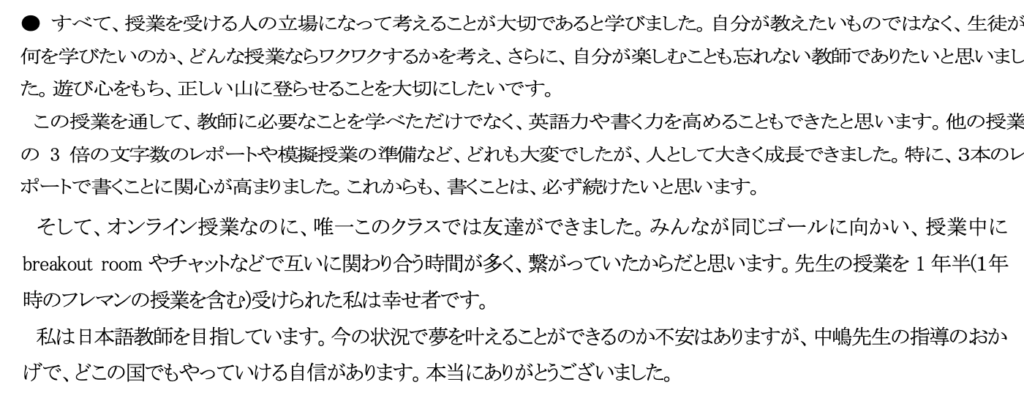

1、4、5は別の学生のレポートです。

さて、私は、どのような学習者が育って欲しいと願い、どのように(どんな)「漆塗り」をしていたと考えられるでしょうか。それを読み解くことで、決して一面的な指導(表面的なテクニック)ではなく、全てを包括したコンセプトで、系統的、かつ計画的に指導をすることがいかに大切かをわかっていただけるのではないかと考えます。