「浮き輪を使った活動」と「浮き輪なしの活動」を用意しておられますか

“Task on time”(決まった時間枠の中で考える)では、教科書を先に進めることを優先してしまいます。時間短縮(時間のかかる部分をカット)を意識するあまり「十分な練習時間」(子どもが自ら獲得する場面)が省かれてしまい、ペアで1、2回練習してすぐに「言語活動」(仕上げの活動)に入るという授業を時々拝見します。しかも、その「言語活動」が曲者です。多くは、自分の考え(意見)を交換するものではなく、教師が予め用意したワークシート(プリント)やスライドを見ながら、与えられた条件で話す(書く)というものです。これでは、自分ごと(自己決定される学習)にはなりません。

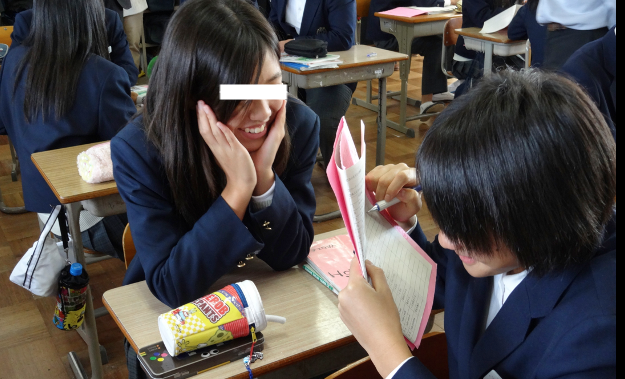

生徒は、教師の説明、さらにはペアとの練習の後、「まだできないのに・・・」と不安そうに黒板やワークシートを読みながら、またはタブレット端末の画面を見ながら(相手の目も見ずに)英文を言っています。

ワークシート、板書、ノート、タブレット端末は「浮き輪」と同じです。

板書を消さないまま活動をするので、どの生徒も板書を見ながらの活動になってしまいます。負荷をかけるために、少しずつ板書を消していくとか、黒板に背を向けて活動をする(板書に頼らない)というルールにすることが大事です。

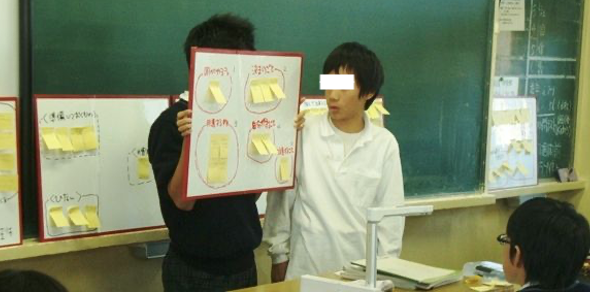

ノートを読むと、抑揚がなくなる(棒読みに近くなる)ので他の生徒は聞かなくなります。最後(発表)は、何も見ないで言うといったルールを最初に伝えておけば、それに向けて準備をするようになります。

ペアで活動をする場合、一人がワークシートを見ながら高速で質問をし、相手はワークシートを閉じて質問に答える というルールにすることが大事です。答える方が「答え」を見ながら答えるというやり方はNGです。

教師の説明の後、すぐにワークシートを配るとこのようになります。後ろでは答えを写しています。集中力を高めるには、活動中はメモ用紙にメモを書く程度にしておき、自分の机に戻ってからワークシートをまとめるようにします。

教師は、上記の写真のように、様々な「浮き輪」を与えたまま(無頓着に)授業を進めていきます。つまり、浮き輪をつけて「泳げたつもり」にしているのです。ワークシートを見ながら話す、板書を見ながら書くということを「当たり前」と考えてしまうと、「浮き輪なしで行う活動」(本当の技能)が見えなくなります。

研究授業を人に公開する機会があると、そこで初めて「できていないこと」(できているはずと教師が思い込んでいたこと)に愕然とします。毎時間、「自分の力でできるようになったかどうか」を授業の最後に確認する活動を用意しないまま、「あれだけ説明したから、わかっているはず」(導管メタファー)で先に、先にと進めていた結果そうなったのだということに気づきます。滅多に人に授業を見せない方は、定期テストの時にようやく「こんなはずでは…」と青ざめることになります。

浮き輪を外した活動を授業の最後に用意する

大事なのは、「そろそろ浮き輪を外すよ」(ワークシートに頼らないでやってみなさい)と言う指示です。また、発表については、事前に「最後はノートを見ないで発表する」というルールを最初に与えておくことです。「浮き輪」を外した活動は「技能」を見極めるために行います。たとえば、次の写真で紹介するような内容です。

「技能」とは「自分の力でできること」「何も見ないでできること」です。技能4教科(保健体育、音楽、美術、技術家庭)では、いずれも最後は自分の力でできたことを評価します。

もし、教師が「浮き輪」をつけたままの状態を「技能として評価できる」と考えてしまうと、いつまで経っても「即興のやり取り」はできず、まとまったことも書けず、いや、それどころか「基本文の定着」さえも図られないまま学期末を迎えてしまうことになります。

川越の特別講演会では、そのような問題提起から、では具体的にどうすればいいかをお話しました。

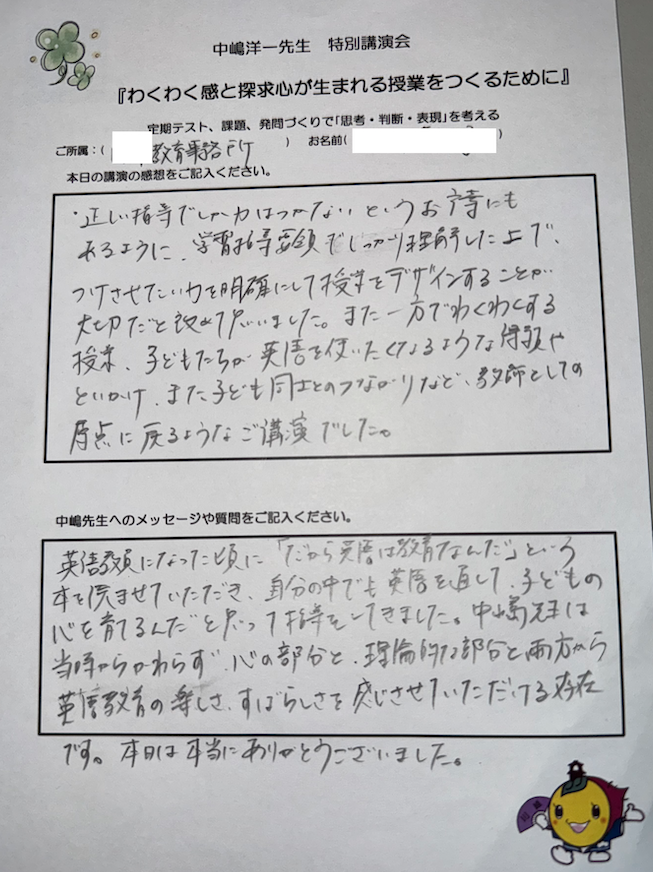

◆ 特別講演会後の感想から見えてきたこと

2月22日、当HPでもご紹介したように「わくわく授業!あったか未来塾」(塾長は埼玉県教育委員会の指導主事 秋元 政康先生)のセミナーが行われました。当日は、関東(埼玉、東京、神奈川、千葉)だけでなく、北海道、宮城、福島からの参加者もおられました。

それぞれ、どのようなことに悩まれ、どんなことを「知りたい」と思って参加されたのでしょうか。そして、どんな気づき、4月からのヒントが得られたのでしょうか。

順に参加者の感想(一部)をご紹介していきます。(元塾生の感想は、他の方とは異なっているものがあったので除かせていただきました)ご自分の現在地と同じような方が、どんなことに気づかれたのか、またそれは何故なのかをお考えください。

実は、セミナーに参加するよりも、終わった後の「感想」にこそ「自分ができていなかった部分」や「今後のことで自己決定した部分」が浮き彫りになっており、それを読むと「なるほど」がたくさん生まれてきます。さらに、同じ研修内容でも「学びの質が違う」ことから、どういう姿勢で研修に臨めば「深い学びが得られるのか」「次のアクションに繋げられるのか」というヒントも得られます。また、出られなかったからこそ、冷静に学べることもあります。

◆ 教育事務所の指導主事の方々の感想より

日頃、学校訪問をされていると、多くの事例を見る機会があります。比較をする中で、共通して「できているところとそうでないところ」「学習指導要領の理解やテストなどで勘違いされているところ」が浮かび上がってきます。セミナーでは、私は「こうあるべき」などという言い方をせず、様々なメタファー(隠喩)を用意しました。「人から教えられたことよりも、自分でハッと気づいたことの方がずっと心に残る」からです。一貫して、visualize(具体的な場面がイメージできること)を目指しました。次にご紹介するのは、主任指導主事の先生方のコメントです。

指導主事という仕事は、supervisor ではなく teachers’ consultant です。通常、研修会に参加される指導主事はあまりおられません。しかし、お二人は最後の慰労会(懇親会)にも参加され、参加者の話に熱心に耳を傾けておられました。埼玉県は秋元先生(県教委の指導主事)をはじめ、このように熱い指導主事の先生方が多く、まとまりを感じます。

◆ 遠方から参加された方のコメント

時間をかけ、高額の旅費並びに宿泊費を使って参加される方は、どんな研修会であっても、本気で学ぼうとされます。意気込みが違うので、その後、すぐにメールを送ってこられます。その意欲はどこから来ているのでしょうか。

いずれも、子どもの立場に立って研修会に参加されていることがよくわかります。

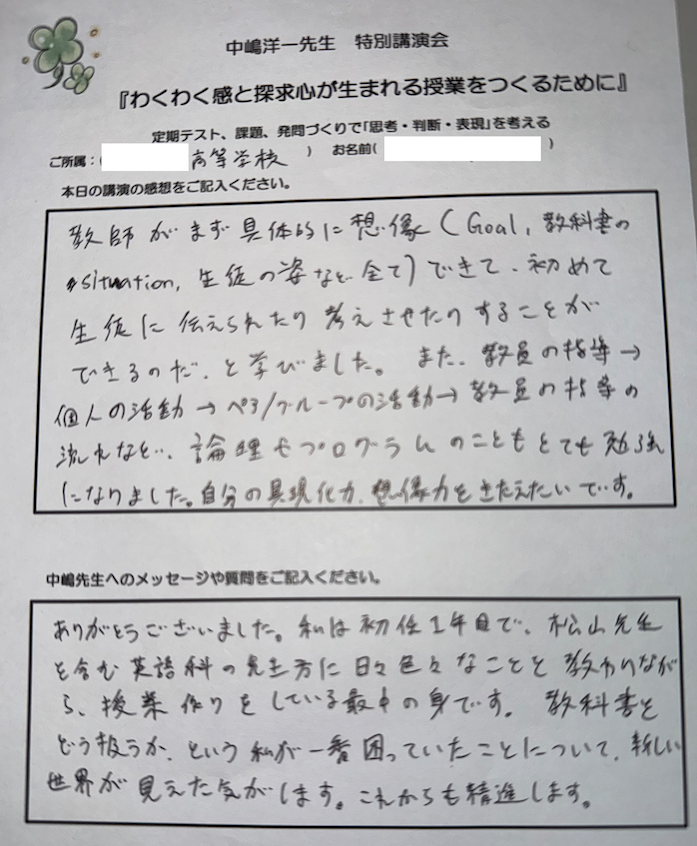

◆ 小中一貫校、中高一貫校の参加者より

小中(中高)一貫教育、小中(中高)の接続は、それぞれの自治体で大きなテーマとなっていますが、なかなか先に進んでいかないようです。立ち位置が違うこと、見ている世界(目指すもの)が異なっていること、さらに「優先順位」の違っていることなどが主な原因です。一貫校の参加者は、授業でより多く英語を使う活動を入れたいと「ペア・グループ活動」を多く実施されてきたということです。私は、「一斉指導・個の活動・関わりのある活動のバランスが大事であり、ペアやグループ活動が多いと正確さが抜けてしまう。特にペアやグループの活動が続くと、いい加減になりやすい」と申し上げました。その方は、ハッとされたようです。では、どうすればいいのでしょうか。

メッセージ欄に書かれた「質問」には次のようにお答えしました。

💠 やりっぱなし(活動あって指導なし)にしないためには、ペアやグループの活動の後、2分程度時間を取り、check of understandingをすることが必要です。つまり、学習状況(獲得状況)を確かめて補充の指導をしたり、変化を加えたりして次のステップに進むことが大事です。

その際、間違いを見つけたら、すぐにエラーコレクションをしてしまうと、学習者はみんなの前で間違いを指摘されるのを恐れて発表を嫌がるようになります。

また、良い発表を褒めて「モデルとして真似る」ように伝える場合がありますが、ひいきと受け止められたり、目立たせたことから後で冷やかされるなど、逆効果になることが多いようです。

いずれの場合も、教師は日頃から一貫して「次のステップに繋げる」ためにとか、「より良い内容にする」ために、振り返りを行うこと、みんなで学び合うことの大切さを伝えます。

そして、間違いがあった場合は、さりげなくrecast したり、みんなに向かって「何か気づいたことはなかった?」と問いかけます。こうすると、仲間から指摘されたことなので、負荷が下がり、より定着しやすくなります。教師は、Thank you for your nice try. と言って拍手をします。そして、 必ず「内容」についてコメントをし、評価します。加えて”Your best teacher is your last mistake. More you make errors, more you can learn!” と伝えます(できれば、それをポスターにして教室に貼っておきます)。

このようなフォローを自然にしていける教師こそが、児童・生徒と一緒に授業を紡ぐこと(学級作り)ができ、ずっと心に残る授業をすることができるのです。

◆ 中学校の参加者の感想より

中学校の先生は、どんなことに悩んでおられるのでしょうか。何に気づかれたのでしょうか。

ほぼ3時間の講座が短かく感じられたという感想がいくつか見られますが、それだけ集中できるということは凄いことです。地球市民の方程式 A(Action)=M(mission) V(vision) P(pasion)にあるように、自分の使命感(責務)、ゴールを意識して先の先まで見通すこと、そして「どうしても」という強いこだわり(パッション)が、素早い行動(準備)に繋がります。逆に、それがなければ「先延ばし」が習慣になります。

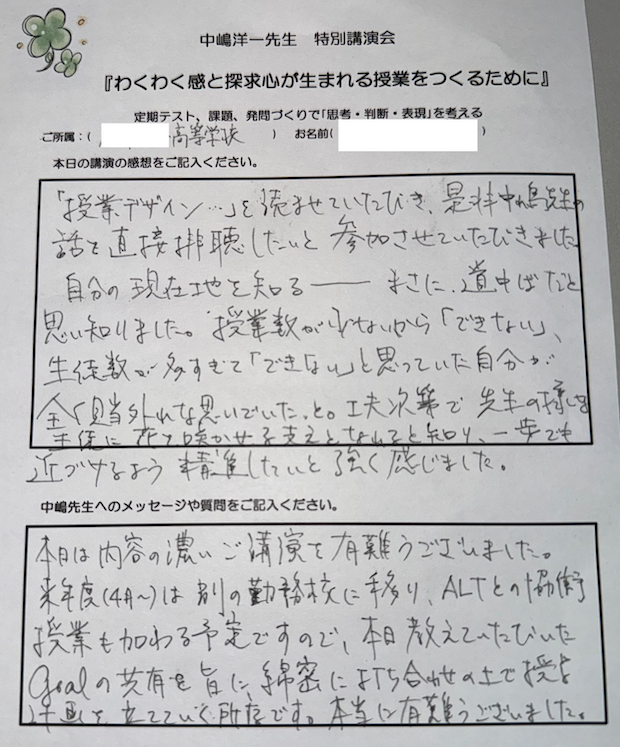

◆高等学校の参加者の感想より

高等学校からは、4名の参加がありました。そのうち、若い先生方お二人のコメントを取り上げさせていただきます。

高校を訪問させていただくと、教師がどこを向いているかで育った生徒が全然違うということを感じます。過小評価をしている(できない、無理だと頭から思い込んでいる)教師が多い学校では、指示待ち(言われるまで待っている、言われたことしかしない)の生徒が目立つようです。このお二人のような先生が高等学校に増えていっていただきたいと痛感します。

指導方法やテクニックを学ぶ研修では伸びない

同じ話であっても、心に残った箇所(内容)がそれぞれ異なっていることがわかります。それは、自分が知りたかったことであり、うまくいかなくて悶々としていたことだからです。しかし、共通しているのは「新しい活動」や「指導のテクニック」を学んだというコメントではなく、教師としての「原点」(初心)に立ち返り、今の授業を「改善」していきたいと強く決心されていることです。

書籍を読むだけでは、自分に都合のいい読み方(斜め読み)をしたり、表面的に捉えて「自己流の指導」になってしまったりします。そのような読み方をされる方は、「生徒理解」や「内発的動機付けを図るための原理原則」の部分をスルーしてしまわれるので、「書いてあった通りやってみたけどうまく行かなかった」という印象(感想)を持たれます。そして、また自分が求めている「答え」(すぐにできる方法)探しを始められます。

しかし、何度も申し上げているように、探している答えは「書籍」や「セミナー」の中にはありません。あくまでも、答えは「教室の中」にしかありません。「育った生徒」という「事実」からしか見えてこないのです。

生徒が「できていない」のは「練習不足」か、または「今のやり方が間違っているか」のどちらかです。自分の授業の現状を客観的に振り返る機会を作らないまま、無頓着に教科書を先に進めていくと、最後には「つけ」(こまめに、浮き輪を外して「できているかどうか」をチェックをしていなかったために、まとめの活動で何もできていないことを知り、ショックを受ける)が回ってきます。大事なのは、振り返りによって見つけた問題点をきちんと言語化し、「思考の履歴」を残していくことです。

追加質問について

特別公演の最後のスライドと事前にいただいた質問に対する答えをご紹介しておきます。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/03/③-R7_2_22_あったか未来塾(最後).pdf

講演が終わった後、「retelling は、学習指導要領の「読むこと」に書かれている『概要把握』に当たりますか」という質問がありました。概要を捉えたかどうか(大筋がわかったか)を判断するのは、初見の英文でなければなりません。

また、retelling は本文の暗記ではなく、どのページをやるか、どの絵や写真を選ぶかは生徒個人の選択にすることが大事です。そうでないと、どれも同じ内容(本文の暗記)になり、「個別最適な学び」にはなりません。特に、自分の意見や教科書ですでに学んできたことを自分なりに入れてタブレット端末やスケッチブックを使い、「電子紙芝居」をすれば、どの生徒も意欲を持って取り組みます。また、質問も出やすくなります。

.png)

この写真のように、白地の厚紙に写真やイラスを貼り付け、それをクリア・ファイルに入れたものを用意して発表することも可能です。いずれも、写真は教師から与えず、子どもたちが必要に応じて(reminderとなるように)選ぶようにします。当たり前のことですが、写真やイラスト以外に台紙に書いてもよいのはキーワード(3個まで)だけで「英文は書かない」というルールを徹底しておきます。

「わくわく授業 ! あったか未来塾 @川越」事務局の慰労会を終えて

関係者の皆さん、参加者の皆さん、色々とお世話になり、ありがとうございました。皆さんの誰もが前を向いて真摯に学ぼうとされる姿からたくさんの元気をいただきました。