「打ち合わせ」の時間が取れない?

悩み相談で、ネイティブと「打ち合わせをする時間が取れない」という声を聞くことがあります。しかし、問題は日頃の授業がどうなっているかです。さらに、ネイティブと最後に育った子どもの姿(小6、中3、高3)を共有しているかどうか、卒業を前にした最後の「成果物」(卒業文集、ディベート、プレゼンテーションなど)に向けて準備をしているかどうかです。それができていないと、日々の授業が自転車操業になってしまい、「来週、TTの授業がある」とわかると、慌ててその準備(分担)をしがちです。

実は、TTがうまくいかないのは、決して忙しいから「時間が作れない」のではなく、相手に対する意識の問題であると考えられます。全国、様々な自治体をお邪魔して、小学校、中学校のTT授業を拝見し、助言をする機会があります。授業後の協議会では、次のように言います。

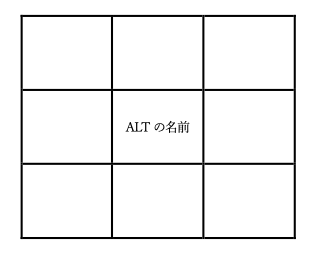

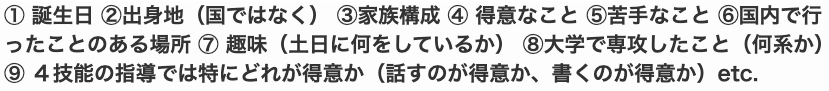

「マンダラート、9つマス(Nine squares)をノートに書いてください。そして、中心のマスにあなたのパートナーであるネイティブの名前を書き入れてください。次に、周りに次の情報を書いて行ってください。

「えっ?」多くの方のペンがパタっと止まります。「何も書けない…」と青ざめる方もおられます。

そのような状況では、相手はあなたのことを「パートナー」とは考えてくれません。自分に関心を持ってくれないような相手と一緒に積極的にTTの授業をしようとは思いません。ゴールが分からなければ、それに向けて準備をすることもできません。毎回、「次の授業をどうするか」といった「目先の打ち合わせ」では、場当たり的な取り組みになります。その結果、日本人教師からの指示待ち(「ここをやってほしい」と言われるのを待つ)という状態になります。

一方で、マンダラートの周りにネイティブの情報をどんどん書いていける教師は、ネイティブの背景情報、特技、専門性、関心などと単元のトピック、タスクをどんどん繋げて行きます。授業の最初の teacher talkもネイティブの困っていること、知りたいことなどを取り上げ、生徒たちが「聞きたい!」と言う内容にしています。

実際、今まで私が心から感心したTTの授業(主に小学校)では、ネイティブの背景情報がぽんぽん飛び出てきました。小学校の先生は、いくつもの教科を一人で教えているので、「学び」をwebのようにつなげるのが得意です。後で伺ってみると、先ほどの①から⑨までの情報の8割近くを答えられました。信頼関係ができているからこそ、お互いが餅つきの「つき手」と「返し手」の関係となって、阿吽の呼吸で授業を進めていけるのだとわかります。

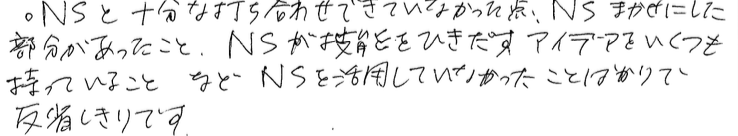

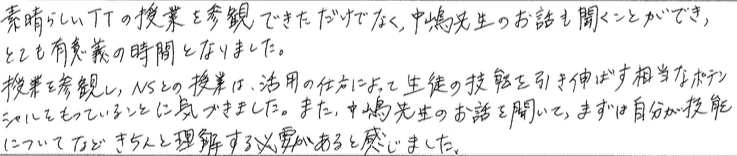

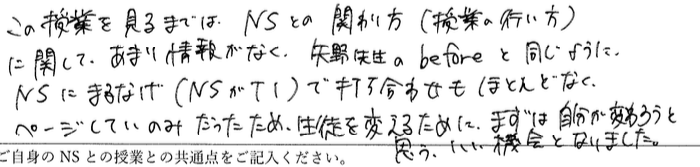

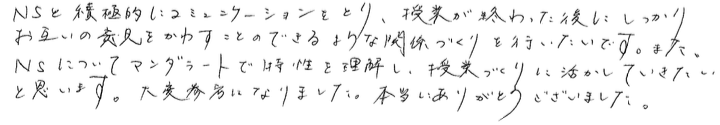

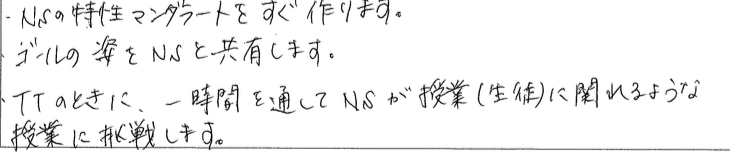

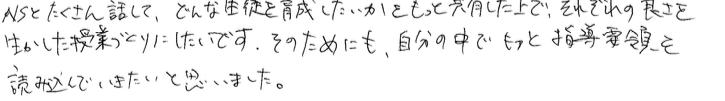

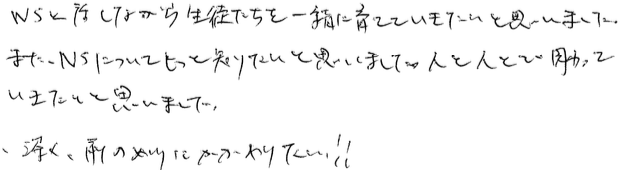

次にご紹介するのは、NS(ALT)とのTT授業改善事業に取り組まれた福岡市の公開授業に参加された先生方のコメントです。日本人教師の意識が変われば、その本気度は必ず相手(ALT)に伝わります。結果として、生徒たちの英語力に波及していきます。

果たして、学習者が「夢中になる授業」にするための「優先順位」は正しいか

冒頭で述べた「打ち合わせ」とはどのような内容でしょうか。もしかすると、教科書を先に進めるために、1時間をどう分担したり、どんなsmall talkを用意するかを考えたりするような「打ち合わせ」ではないしょうか。

TTがうまくいかないのは、そのような目先の「打ち合わせ」ではなく、相手への関心が低いことが根本的な原因です。あるネイティブが、公開授業の協議会後、私のところに来て悲しそうな顔で次のように言いました。

「避難訓練のとき、誰もそれを教えてくれませんでした。職員室で一人ぽっちになったとき、一体、何のために日本に来たのだろうと思いました。授業の時だけ相手にされるというのはとても悲しいです。母国に帰りたくなりました」

「英語が話せないから」とか「誰かが言ってくれるだろう」という対応ではなく、”Today, fire, escape (run to the ground) OK?” と出川イングリッシュでいいので、伝えておくだけでいいのです。すると、相手は “Oh, fire drill? Thank you. I’ll be with you.” と言うはずです。それが日頃のコミュニケーションです。私が現場にいたとき、勤務校の先生方は ALTを friend のように自宅に招待したり、バーベキューに誘ったりしてくれました。その結果、多くのALTたちは最大3年間(JET)いてくれました。居心地が良かったからだと考えます。

先ほどの9つマスに書いていただいた情報を知っていれば、単元のトピックやタスクを見た瞬間、ぱっぱっとネイティブが活躍するシーン、やってみたいことが浮かんできます。よく、教科書のトピックにつなげるために「ネイティブの家族が日本にやってくるという設定にしよう」と考え、「家族のために地域のお勧めの場所を紹介しよう」という場面設定をしがちですが、教科書のトピックに合わせるというのは本末転倒の指導です。

もし、ネイティブの誕生日を知っていたら、子どもたちと一緒にサプライズを周到に準備することでしょう。そのような「相手意識」(相手を喜ばせたいというあったかい心」を持った子どもたちを育てるのが外国語の授業で目指したいことです。

「成果物」(具体)を用意すれば、そこからTTが始まる

私は12名のALTたちとTT授業を楽しみましたが、それは最初にハードカバーの「卒業文集」や「リレーノート」の現物、ディベートやプレゼンテーションの映像をALTたちに見せて協力を依頼していたからです。ALTたちは、生徒の感性豊かな詩やエッセイに感心し、またディベートの様子を知り、自分がそれに向けて何ができるかを考えてくれるようになりました。ゴール(最後に育った生徒の姿の具体)を共有することは、真っ先にしておかねばならないことです。それによって、はっきりとした「見通し」や「指導のプロセス」がイメージできるからです。

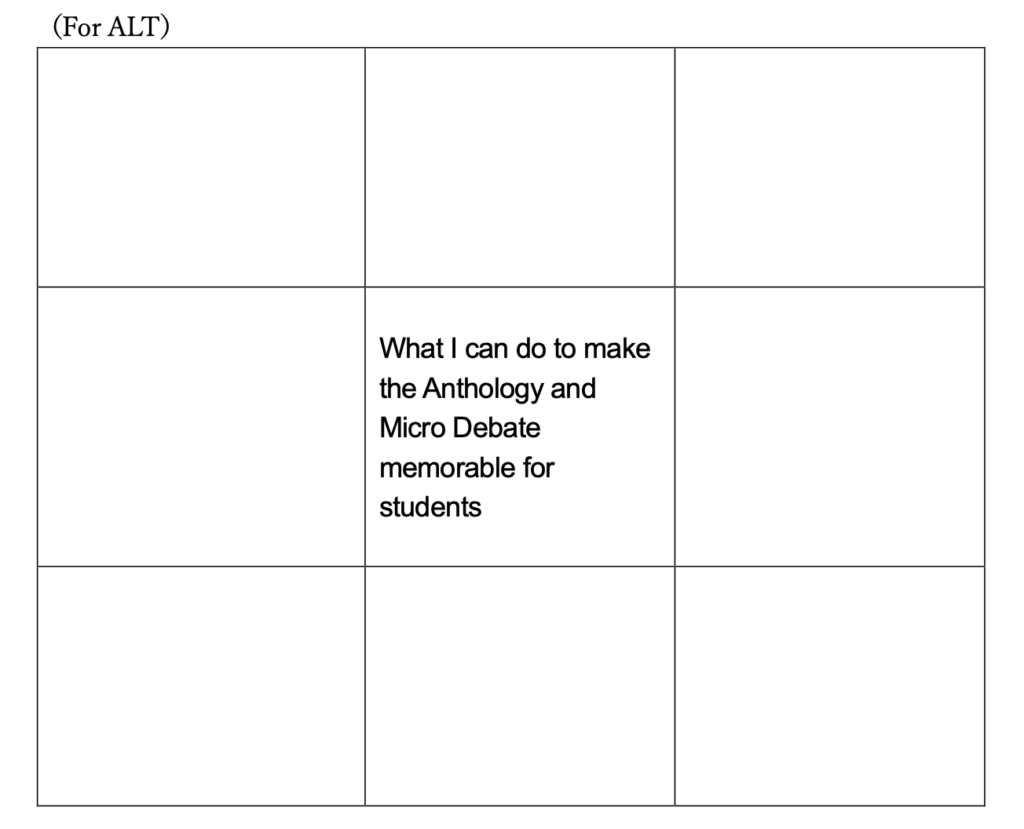

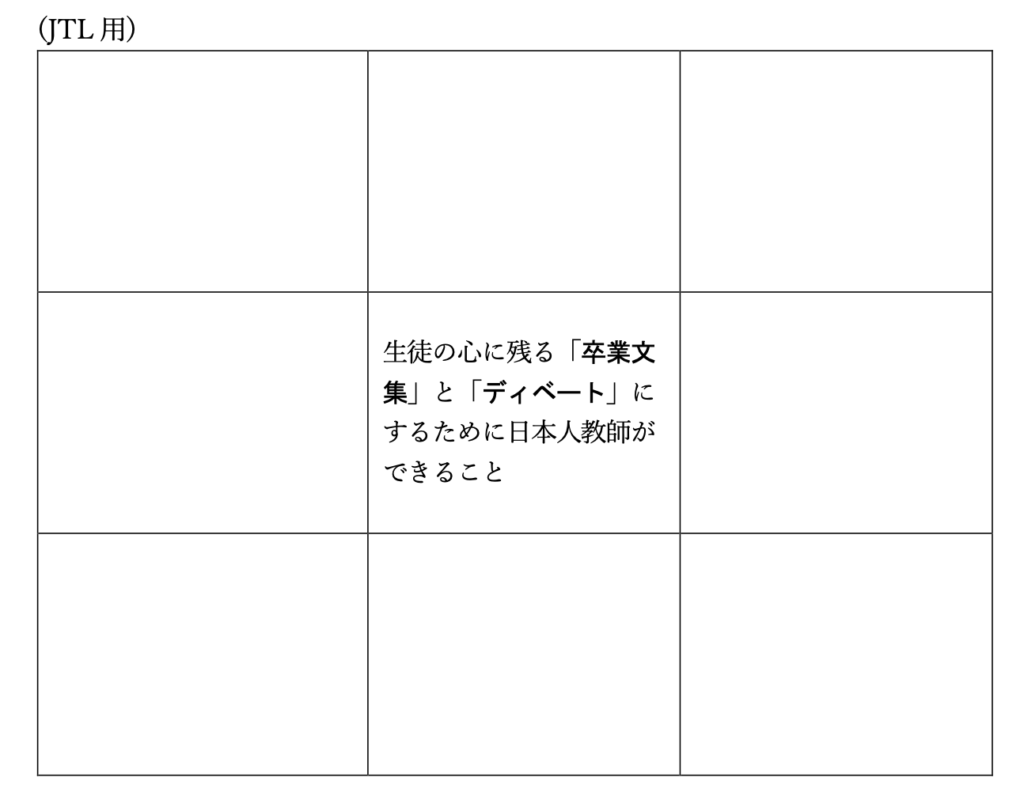

私とALTは、成果物に向けて、それぞれ何ができるかをマンダラートで書き出しました。次のようなマンダラートに それぞれ、自分ができることを書き出し、話し合いました。

二人のゴールを「ジグソーパズル」の仕上がった絵のように共有したので、どの活動も「何のために」(ゴールにどうつながるのか)を考えられるようになりました。教科書を説明するのではなく、「技能」を身につけるためのトレーニングを1年間を通したプログラムの中に組み込みました。それによって、生徒たちはナチュラル・スピードで話す英語が聞き取れるようになり、キーワードを捉えて質問ができるようになり、さらに discourse markers を使って豊かな文脈、論理的な文章が書けるようになりました。

さらに、私たちは「テストも授業」だと考え、定期テストや実力テストの設問(リスニング、長文、課題作文など)を一緒に作りました。ALTが関わってくれると、英文の校閲だけでなく、英文を考える際に、論理の展開などについて学ぶこともできます。さらに、テスト後には、自分も関わっているので、責任を持って「解説」(リスニングの聞き取り方、メモの取り方、作文の発展のさせ方などのアドバイス)もしてくれます。

このように、ゴールさえ共有しておけば、ネイティブが授業に出られない時であっても、彼らは5分間のビデオレターを用意してくれたり、事前に資料を送ってくれたりします。繰り返しになりますが、ネイティブたちが知りたいのは「最後はどうなるのか」(End)です。それに向けて、自分がどのように関わるのか具体的なイメージを持ちたいのです。1つの単元の1時間にすることを話し合うだけでは、「何のために」や「子どもたちの技能(何ができるか)をどう高める指導をすればいいのか」が見えてきません。

場当たり的に、”(生徒に向かって)OK, repeat after Tom(ALT). Tom sensei, will you read the sentences? “といって、ただ教科書をなぞるように読んでもらうのは「点」の指導です。

「語り部のように読める」ことをゴールとすることを共有しておけば、ネイティブは “There are three places where you have to ‘pause’ when reading this page. Where and where are those? And Why?”と問いかけてくれるようになります。

多くのネイティブは、「人に言葉を教えたことがある」という経験を持っているわけではありません。ネイティブを責任を持って「育てる」というのもTTの一環です。いろんなことを教え、感謝をし、喜怒哀楽を共にするようにすれば、彼らは日本を離れる前に心から感謝をしてくれるようになります。

NSだけではなく、生徒との人間関係、同僚との人間関係も全て同じです。学校が荒れるのは、学年セクト、学級セクト(周りに無関心)になっているときです。教師が自分本位の狭い見方しかできなくなっている時です。コミュニケーションの機会が少ないと「誤解」や「偏見」が生まれやすくなります。授業、学級、学年、学校、いやすべてのことは「相手との関係づくり」が土台となります。目指すのは相互理解であり、相補(互いがwin-win)の関係になることであり、最後は三方よしにすることです。決して、マウントを取るためとか、得をする(取引の)ために相手と向き合うのではありません。

次回は、「治療編」です。3ヶ月で見事なTTの授業ができるようになった福岡市の3名の方々の実践を取り上げます。

本気になれば、人は3ヶ月で変われます。以前、東京都町田市立金井中学校の栗橋先生(3年生担当)の授業改善に関わった時もそうでした。「無理」と思ってしまうのは教師だけで、生徒は「面白そう」「できそうだ」と思った瞬間、驚くほどの力を発揮します。生徒が伸びないのは、教師が生徒を過小評価してしまい、稚拙な内容、レベルの低い課題を与えてしまうからです。生徒たちのポテンシャルの高さ、伸びしろを信じている教師は、日頃から「出力」(話す、書く)の活動に取り組み、彼らの発信する内容、感性が大人にはない優れたものであることを熟知しておられるからです。