「拡散」とは広げること、「凝集」とはまとめること

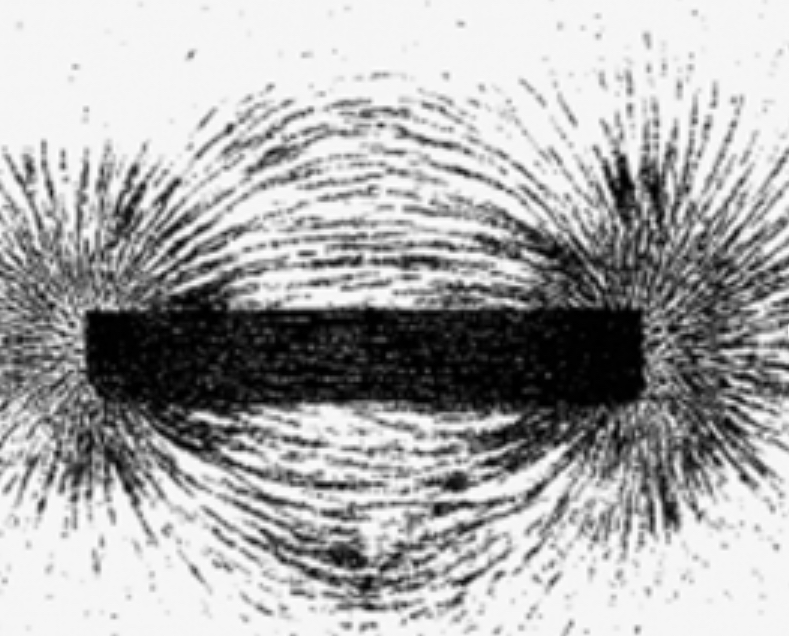

アイキャッチの写真は、砂鉄の中に棒磁石を入れた瞬間のものです。一瞬でこのような状態になる学習にするにはどうすればいいでしょうか。必要なのは「拡散」と「凝集」のバランスです。

「拡散」とは、大きく広げる、広めるという意味です。一方、「凝集」とは、一箇所(授業の場合は本時のねらい)に集めること、結束させることです。英語では、それぞれdiffusion とcohesionと訳されます。

「凝集」は、本来最後に行う、まとめるための作業です。理解させようとするあまり、教師の説明が多くなってしまうと、最初から「凝集」(教え込み)になります。忘れてはいけないのは、授業は「拡散」がなければワクワクしないと言うことです。

task on time (当HP 「🟠Task on time 型では学校が閉塞し、Time on task 型なら逆に活性化する」を参照)の考えに縛られている教師は、プリントやスライドを用意し、「予定調和」の授業、「自転車操業」の授業をしてしまいます。すると、「拡散」させ、学習者を楽しませようという心のゆとりがなくなります。

授業がワクワクするのは、「多様性」による新しい気づきがあった時、そして「なるほど!」とストンと腑に落ちたときです。それは、バラバラだった情報、知識がパッと一元化されるという状況です。つまり、砂鉄の中に棒磁石を入れるた瞬間、さっと砂鉄がN極、S極を中心に円を描くようにつながるのと同じです。

疑問や葛藤があって初めて「そうなのか」「そうだったのか」という気持ちが芽生えます。それは、クイズと同じで、自分が考えるからこそ、たとえ違っていたとしても心に残るのです。

教師が、授業でわかることやできることだけを求めていると、授業が練習、練習、発表(なんちゃって言語活動)という形骸化された流れになってしまいます。大事なのは、学習者の考えであり、つまずきであり、気づきです。それを活かし、表出の方法をパターン化しないことです。

そのためには、授業の山場で多様性(個性)が生まれるような課題や発問を用意することが不可欠です。それは生徒たちにとって、学習への「着火剤」(キャンプなどで火を起こしやすくするために補助的な使うもの)となります。

学習者が授業に対して前のめりになるようにするには、初めから覚えさせようとするのではなく、何度も繰り返して使ううちに自然に身についていたという実感が生まれるようにすることです。そのためには、pattern practiceやsubstitution drill と言った練習ではなく、教師や仲間との情報やメッセージのやり取り(真のインタラクション)に夢中になり、まるで母語で授業を受けているような感覚にすることです。

ペーパークリップ・ディスペンサーという学用品をご存知でしょうか。出口に磁石がついているので、クリップがバラバラになって落ちていかない仕組みになっています。「磁力」は、私たちが考える以上に強力なものです。地球も大きな1つの磁石であり、北極と南極という大きな磁場(地球磁気)を持っています。さらに、不思議なことに、周期的に北極(N極)と南極(S極)が逆転したりするのだそうです。

これは、授業も同じです。「磁場」(「そうか!」という気づきを誘発する場面)を用意すれば、バラバラだった知識がパッとつながります。教師が説明するのではなく、教材を使って学習集団で学び合ううちに、様々な考えが提示され、揺さぶられ、そして「こうではないか?」という原理にまとまっていきます。

理科の実験で、磁石のN極とS極をゆっくり近づけていくと、ある距離まで来るとパッとくっつきます。この「接近の法則」を応用した授業展開では、教師から答えを言いません。代わりに、子どもたちに強力な「学びの磁界(磁場のこと)」(学習環境)を用意します。磁界では、個別最適な学びや教師や仲間との協働的な学びが生まれます。そこで鍛えられ、身についた「磁力」(もっと知りたい、学びたいという学習意欲)は、大きくなることはあっても衰えることはありません。

あなたが描く「世界」とは

まとめてみましょう。

授業とは、教師が50分でこぢんまりとまとめるものではなく、学習者と共に単元を通して、広く、深く、そしてダイナミックに広げていくものです。そのように、大きな気概を持った教師になることで、生徒たちが逞しく育っていきます。

生徒が自律的学習者に育っていく様子を間近に見ることは、そのまま教師のエネルギー(またはアピダイザー)に変換されます。教室の中にこのようなプラス・サイクルを作ってしまえば、学習者はみるみる主体的になり、学習意訳も定着度も高くなっていきます。

このように考えてくると、最後に育つ生徒の姿は「教師がどんな世界(Big picture)を心に描いているか」で決まると言えないでしょうか。