「例年通り」がまかり通る学校文化の不思議さ

なぜ、学校は「いつも通り」「今まで通り」「例年通り」を踏襲しようとするのでしょうか。教師集団の中に、授業や行事で「どんな生徒、どんな力を育てるか」ではなく、「どう成功させるか」、「どう無事に(最後まで)終わらせるか」という認識になっていないでしょうか。

教育の本来の目的である「人格形成」が失念され、目先のことだけを見るようになると、後者のような考えが蔓延るようになります。教師も生徒も依存的な体質になり、指示待ち、先延ばしが習慣化してしまいます。

経験上、新しい校長が赴任されると、一気に緊張感が高まります。「どんな考えの方?」と、以前同じ学校に勤務していた教師から情報を得ようとします。今まで慣れてきたやり方を続けられるのか、それとも何か新しいこと、違ったことをしなければならないのかという思いがあるからです。

ですから、4月最初の職員会議で「前校長さんの考えを継承して・・・」という新校長の口上を聞くと多くの教員はホッと一安心します。一方、今までのやり方に疑問や不満を持っていた教員は「まだ続くのか・・・」とため息をつきます。

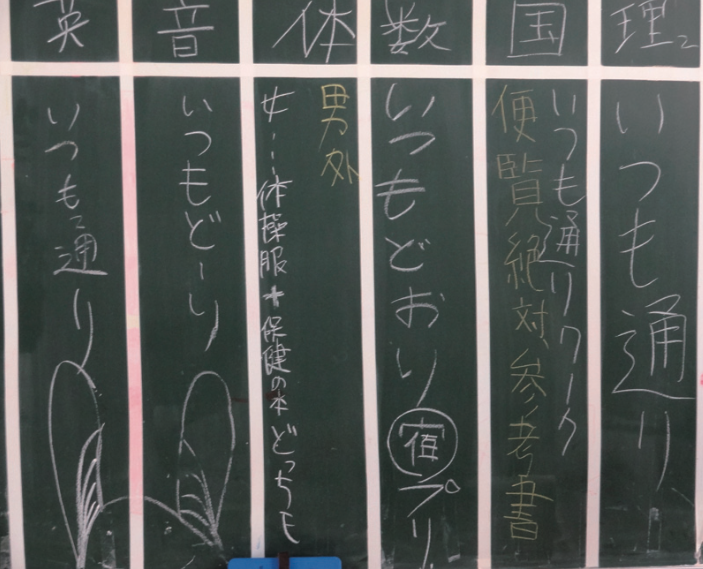

「今日の続き」「いつも通り」を認めてしまう教師

私が研究主任をしていたとき、ちょうど勤務校は荒れていました。新しく赴任された校長先生は、開口一番「当たり前という発想を疑ってみることが大事。今までのやり方をゼロベースで見直す」と言われ、「学校行事や学年行事でどんな力がつくのか。それを生徒が納得できるように説明できないのであれば取りやめる方向で」「研修主題だけが独り歩きするような校内研修をやめ、自己責任による個人研修という形式に変え、誰も読まないような研究紀要のスタイルを刷新せよ。個々が仮説を立て、授業で検証せよ」と指示されました。

それを受けて一つ一つ丁寧に「何のためにするのか」を考えて意味付けていくと、「はて?」と手が止まってしまうものがいくつも出てきました。「例年通り」を疑わない組織にいると、「なぜ」という問いに対して疎くなってしまうのだなと痛感しました。また、「誰もが読みたくなる研究紀要を」という宿題はかなりハードルの高いことでしたが、「今まで通り」を払拭するという意味では画期的なことでした。研修部で何度も検討し、最終的に「見開き2ページで小見出し(テーマ)を自分で考え、仮説(〜すれば・・になるのではないか)を年間で複数回の公開授業を通して検証し、最後はその成果と課題をエビデンス(事実、数値、生徒の作品や感想など)とともに書き記す」というスタイルを提案したところ、同僚から猛反対されました。人は、新しいこと、未知のことには不安感、負担感が募るものです。彼らの同意や納得感を引き出すためには、変容した生徒の声が必要不可欠でした。そこで、見直したのは生徒用のアンケート項目の内容でした。今までは、グラフにして公表することを優先し、記号だけです答えるというものでした。しかし、それでは学習者の本当の気持ちはわかりません。そこで、主体的に取り組めたか、家庭学習は計画的にできたかなどの一般的な聞き方を辞め、教科や本時のねらいに特化した聞き方に改めました。たとえば、こうです。

「最も印象に残っている(ワクワクした)単元はどれでしたか。それは何故ですか」「力がついたと思うこと、良い習慣になったと考えられることは何ですか」「力がつかなかった活動は何でしたか。それは何故ですか」「授業中、集中できなくなったことがありましたか。それはどんな時でしたか」など。

アンケート項目は、年度当初の職員会議で示されたので「今まで通りの教え方、教師が説明するやり方では通用しない」という大きなメッセージになりました。

「予定調和」に慣れると、学校から「何故」が消える

学校の「例年通り」の習慣は根深く、4月最初の職員会議に出てくる膨大な資料は、昨年使われた文書の日付や名前を変えただけのもの、または新しい校長の意向を汲んで一部だけを変えたものが使い回されることがほとんどです。

これは、以前、このHPでも取り上げたように、”task on time”(決められた時間枠の中で予定通りに終わらせる)という考え方が染み付いているからです。何故なら、人間は慣れているやり方の方が見通しを立てやすいからです。ですから、日々の授業も「予定調和」(準備したものを使って予定通りに終わらせるやり方)になりがちです。しかし、「予定調和」が習慣になってしまうと、終わらせることにしか関心がなくなり、「何故」「何のために」と本質を考えることがなくなってしまいます。

一方、”time on task”(達成までにどれだけの時間と準備が必要かを最初に考える)の人は、「不留」(同じ場所に留まらず)、「リニューアル」、「イノベーション」に関心があります。授業も、過去に作った資料を使い回したりせず、教科書の中のタスクは生徒の実態や関心に合わせてカスタマイズしています。

生徒がワクワクするのはどっちの授業でしょうか。答えは言うまでもありません。自身のバックボーンとなる考え方が「楽」や「安定」を求めるものなのか、それとも「excellence」や「こだわり」を追求するものなのかで、その後は大きく変わります。人生は、Easy come, easy go. (得やすいものは失いやすい)であり、Deeds, not words.(言葉ではなく行動を)です。