批判的な読み方、批判的な考えは「批判」することではなく、本質を問うこと

皆さんは「Wedge ウェッジ」(株式会社 ウェッジ発行、700円)という月刊誌をご存知でしょうか。Guiding Japan forwardという趣旨で、毎回、多種多様なトピックを取り上げています。また、新幹線のグリーン車には、一人でも多くのビジネスマンに関心を持ってもらいたいという願いから、「持ち帰り自由」で置かれている雑誌です。

私は一昨年からこれを購読しているのですが、2023年11月号の特集「日本の教育が危ない 子どもたちに『問いを立てる力を』には特に衝撃を受けました。

英語をどう教えるかという問題ではなく、自分で思考しないことから「母語」の力そのものが弱まっていることが根っこにあるという問題提起でした。つまり、断片的な「知識」は持っているので、教師の「質問」に答えることはできるが、本質を「理解」していないので、自分で「なぜか」とか「どうすれば」という「問い」が立てられない(自分で問題発見できない、解決すべき課題を設定して深掘りができない)ということです。

スマホ、パソコン、SNSなどの普及によって、漢字が書けなくなったことを実感される方も多いのではないでしょうか。それだけでなく、言葉の定義を辞書で確かめることもしなくなったために「なんとなく」で済ませることが多くなったという感覚を証明しています。

カナダの言語学者であるジム・カミンズの「氷山説」(目に見える氷山はそれぞれ別々でも、海中では繋がっている)では、人間の読解力、思考力、判断力、表現力等は全て母語(共通基底能力)で行なわれており、母語が弱ければそれが外国語学習にもそのまま波及してしまうと述べています。小学校の先生方は、「英語の教科書をどう教えればいいか」という目先のことに囚われるのではなく、日本語についての確かな知識、豊かな母語が使える子どもたちをどう育てるか、母語と外国語を両方学ぶことで「言葉の気づき」をどう深めるか、2つにどう良い影響を与えるか、ということに関心を持っていただくと外国語の習得が無理なく進んでいくように思います。

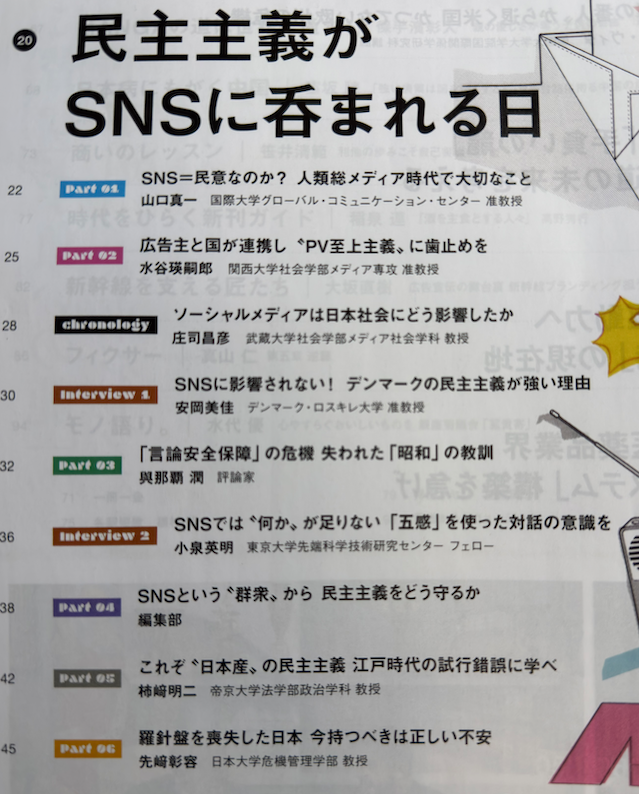

前置きが長くなりました。Wedgeの4月号の特集テーマが「民主主義がSNSに呑まれる日」でした。これを聞いて、最近多発しているSNSによる様々な問題が頭に浮かぶのではないかと思います。これも、私にとってanother shockerとなりました。ちなみに、今回の特集の内容は次の通りです。

この特集で、今の教育につながる問題だなと大いに納得した記事(インタビュー)を2つ取り上げてみたいと思います。Interview 1(SNSに影響されない!デンマークの民主主義が強い理由)と Interview 2(SNSでは”何か”が足りない 「五感」を使った対話の意識を)です。なぜなら、このHPでずっと私が問題提起してきたことと繋がるように思うからです。つまり、批判的な読み方(Critical Thinking)をどう鍛えるかということです。「批判的」という言葉に惑わされて、「相手の考えを批判する(否定する)のか?」と誤解されないようにしておきますが、critical の定義を英英辞典(COBUILD)で確認しておきしょう。決して「批判」ではなく、本質を追求することであることをお分かりいただけるのではないかと考えます。

A critical time, factor, or situation is extremely important. A critical approach to something involves examining and judging it carefully.

なお、インタビュー記事からの引用部分(二重カッコ)が長くなることを予めお断りしておきます。

Interview 1(SNSに影響されない!デンマークの民主主義が強い理由 p30-31)より

話し手は、デンマーク・ロスキレ大学准教授の安岡美佳氏です。安岡氏は、インタビューの中で次のように述べています。

(引用はじめ)

デンマークでも若者世代を中心にInstagramやTikTokなどのSNSが広く利用されているが、日本で見られる”炎上“はあまり見られない。(中略)幼少期からの教育の影響がポジティブに働いている。デンマークでは1960年代から70年代にかけて、それまで行われていた教師から生徒への一方通行の教育や、暗記中心の学習方法に疑問が呈され、学習者が主体となる新しい学習方法に転換していった。

その際に重視された三つの柱がある。一つ目はクリティカル(批判的)であることだ。つまり、言われたことを素直に信じるのではなく、「本当なのか?」と自ら情報にあたったり、他の見方もあるのではないかを考えることだ。

二つ目は *リクレクション によって自分の意見を持つことだ。日本では教科書を丸暗記すれば100点を取れる科目もあるが、デンマークはそうではない。知識はあくまでも「参照」するものであり、それを得て自分がどういうポジションで、どのように考え、どういった行動をするのか、といった深掘りが求められる。

三つ目は出典を明確にすることだ。誰の主張なのか、それは一次情報なのか二次情報なのかを確認することが徹底され、「自分の主張」と「引用した他者の意見」をきちんと分けて考えるということである。(中略)こうした考え方が社会に根付いていることが、デジタル社会において、ネガティブな情報に接したときに安易に引っ張られない要因になっている。

(引用終わり)

(考察)

文中で*をつけたリフレクションとは、振り返ることです。私が取り上げた箇所(下線を引かせていただいた箇所)は、新しい学習指導要領にも明記されていることであり、特に3観点の「思考・判断・表現」とまさに合致しています。

目先のテストに対応する授業、入試対策という近視眼の指導では、批判的な思考(Critical Thinking)はいつまで経っても身につきません。すでにこのHPでも申し上げたように「探究学習」は、調べたことを発表する学習ではなく、自身の関心を深掘りして新しい課題を見つける学習、または問題を発見し、それを解決する方向性を探る学習であり、自己調整をしながら学び続ける(エンドレスの)マイ・プロジェクトです。

実際に授業で必要なのは、教師から課題(宿題を含む)を与えるのではなく、「自分だったらどうする」と考える場面、「オリジナルの作品づくり」といった活動を用意することです。さらに、教科書に登場する「統合的なタスク」(あくまでも一般例)を、そのままこなすのではなく、クラスの生徒の興味・関心や実態、さらには地域の実状などを活かして「ワクワクする学習」になるようにカスタマイズする(編集する)ことです。それにより、学習が「自分ごと」になり、知りたいこと、伝えたいことが浮かび上がってくるからです。

Interview 2(SNSでは”何か”が足りない 「五感」を使った対話の意識を p36-37)より

話し手は小泉英明氏(東京大学先端科学技術研究センターフェロー)です。氏の研究対象は「脳科学と教育」であり、著書も多数あります。小泉氏は、インタビューの中で次のように語っています。

(引用はじめ)

本来、人とのコミュニケーションは、直接会って、その場の雰囲気や気配なども含めて、「五感」を使って話すことが基本である。それによって、「真実」を見落とすリスクはぐっと減るものだ。

しかし、SNSのような、相手が見えないコミュニケーションにおいては、画面上に表示される「言語」しか判断する材料がない。それ以外の情報がないため、真実も嘘も同じように伝えることができてしまう。真実とそうでないものが同列に混在し、真偽の判断が難しいのである。SNSで検索しても、自分の気に入る情報や意見ばかりが自動的に集まってきて、たとえその意見が嘘だとしても信じてしまう。学問であれば因果関係が重要であり、原因と結果が結びつかないと誰も安易には信じない。しかし、SNS上では、一つひとつを真実かどうかを見極めようとしても、誰にでも発信できる場所のため、全ての事実を照合していくのは難しい。

留意すべきは、脳は快感を得るために同じ行動を繰り返すように進化している。本来、生存率を上げるために本能的に人を導く「快感」システムも、間違った人工的な快感を一度知ってしまうと依存症など負の結果につながりやすい。代表的なものはドラッグやギャンプルだ。

人間として基本となる道徳や倫理を保っていくためには、やはり幼少期からの意識下を含めた教育が重要になる。脳というものは、内側から外側へと進化していき、最後には意識的な思考や高度的な情報処理を担う大脳新皮質が形成されてきた。現代の教育は、1+1=2が象徴的であるように、教科書に沿ったテストで良い点数を取るために型に当てはめ、答えを重視する教育が主流になっている。ただ、これは、最後に進化した大脳新皮質の部分だけを刺激しているにすぎない。人間には、意識下にある意欲や情熱のような、野生時代から受け継がれてきた能力がある。これは、答えばかりを重視する効率的な教育からは育まれない。人間同士の泥臭い付き合いや、事前と触れ合ったりすることで磨かれ、意識下から生まれる感性は創造性にも関係が深い。

SNSを全て否定するものではないが、やはり、人間は、直接会い、「五感」を使って相手と意思を確認しながらコミュニケーションを取ることが必要である。誰もがスマホを使う時代だからこそ、感性や創造性を育む教育、芸術やスポーツを通じた教育が重要性を増すのである。

(引用終わり)

(考察)

下線部(筆者)は、子どもたちがこれからのVUCAの時代に生きていけるようにするために、私たち教師が特に意識しておかねばならないことです。特に、脳科学のパイオニアと言われる小泉氏が取り上げておられるように、感性や創造性を育む教育、そして情操教育は、SNSに呑み込まれない教育として、欠いてはならないものなのだと考えます。

教科書の内容を網羅的に扱うだけでは、子どもたちの感性も心情も豊かにはなりません。感性を高めるには「創作活動」は不可欠です。たとえば、HPの記事「ああ、研究授業の勘違い」の最後でご紹介したような「なりきり作文」、オリジナルスキット作り、過去形を使ったプレゼンテーション(私の劇的 Before After)、テーマが自由の詩(作詞)、英語俳句、探究コーラル・マップを使ったチームごとのプレゼンテーション(私たちからの問題提起)などの「出力」を3年間の年間指導計画に位置付けていくことが大事になります。