平成6年、砺波市立出町中学校で研究主任になった私は、研修内容をどんな柱にしようかと模索していました。

(🔴「校内研修が楽しくなる」ってホント?https://nakayoh.jp/2024/06/03/ 参照)

その時、当時の校長先生であった 溝口 浄 先生(福光東部小学校校長から4月に異動)から「読んでみたらどうか」と勧められた本があります。ちょうど、その頃は、勤務校が荒れていて落ち着いて授業ができない状況になっていた時でした。紹介されたのは『肩車に乗って』(毛涯章平著)という本でした。

著者の毛涯章平氏は、昭和の時代に長野県で小学校の教員をされ、後に教育委員をされた方です。「信濃教育」については、私が埼玉県から富山県に小学校教師として戻った時の最初の小学校の校長先生であった、林 國雄先生から多くの薫陶を受けました。林先生は長野県のご出身で、富山の教育にはない斬新なお考え、子ども理解をベースとしたお考えをお持ちの方でした。

雑誌『信濃教育』に連載をされていた時の原稿をまとめたものが『肩車に乗って』でした。はしがきの中(7ページ、8ページ)に書かれていた『わが教師十戒』を読んでいてドキッとしました。なぜなら、研究主任をすることになった私は「個々の授業力をどう高めるか」という目先のこと、研修の進め方ばかり考えており、子どもの学びを忘れていたからです。

毛涯氏は、はしがきで次のように書いておられます。

わたしは、子どもたちを教えてきたつもりでいながら、実は、ずいぶんと教えられてきたように思う。純粋な子どもの姿に、珠玉の輝きを見て心うたれたり、ときには、うっかりして子どもの心を、ひどく傷つけてしまい、「これで自分は『先生』といえるのだろうか」と、恥いったことが、幾たびあったことだろう。そのようにして年を重ねるうちに、わたしの中に、教師としての「自戒」のことばが、凝集してきた。それを、『わが教師十戒」として、われと我が身に言い聞かせてきた。それは、つぎの条々である。

『わが教師十戒』

一、子どもを、こばかにするな。教師は無意識のうちに子供を目下のものと見てしまう。子どもは、一個の人格として対等である。

二、規則や権威で、子どもを四方から塞いでしまうな。必ず一方を開けてやれ。さもないと、子どもの心が窒息し、枯渇する。

三、近くに来て、自分を取り巻く子たちの、その輪の外にいる子に目を向けてやれ。

四、ほめることばも、叱ることばも真の「愛語」であれ。愛語は、必ず子どもの心にしみる。

五、暇をつくって、子どもと遊んでやれ。そこに、本当の子どもが見えてくる。

六、成果を急ぐな。裏切られても、なお信じて待て。教育は根くらべである。

七、教師の力以上には、子どもは伸びない。精進を怠るな。

八、教師は「清明」の心を失うな。ときには、ほっとする笑いと、安堵の気持ちをおこさせる心やりを忘れるな。不機嫌、無愛想は、子どもの心を暗くする。

九、子どもに素直にあやまれる教師であれ。過ちはこちらにもある。 十、外傷は赤チンで治る。教師の与えた心の傷は、どうやって治すつもりか。

生徒たちの「心」が荒れる原因が、心に刺さるほどよくわかりました。教師のあり方については「生徒指導部会」の主務である生徒指導主事と話をし、授業の中で「生徒指導」を行うことを確認し合いました。ちょうど、溝口校長先生から「生徒指導とは自己実現を支援することであり、問題行動に対処する生活指導とは根本的に異なる。大事なのは、授業の中で自己実現できる子どもたちを育てることだ」ということを教えていただいたばかりだったからです。

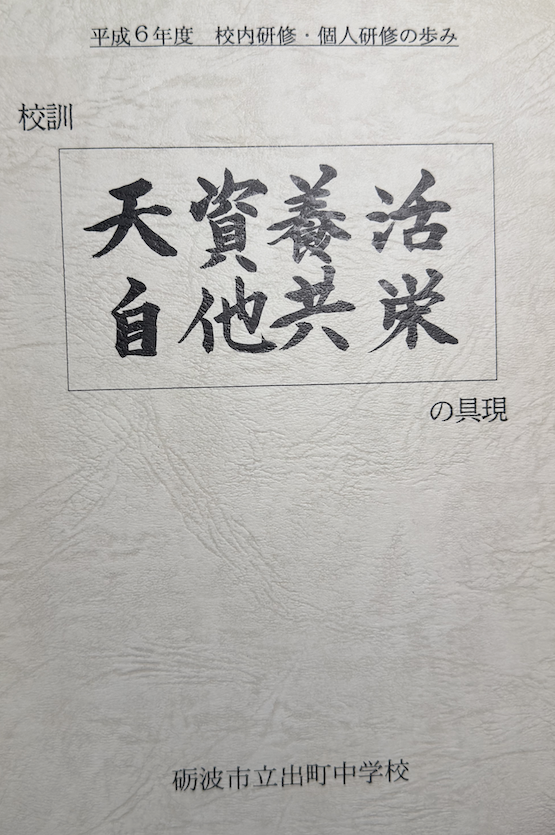

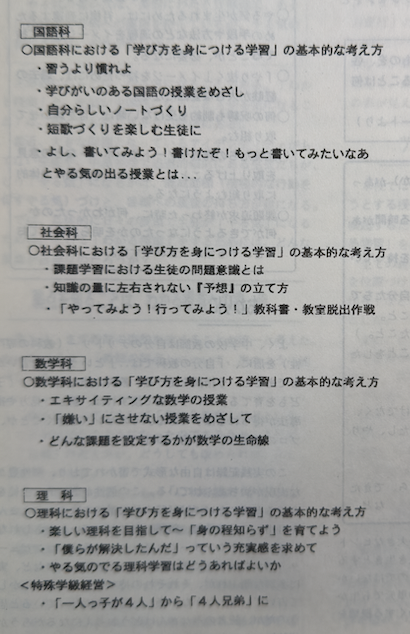

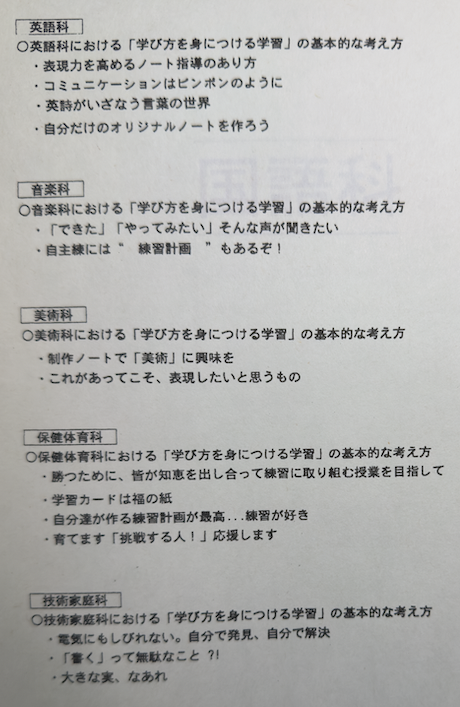

私は、10の至言の中でも、特に4つの要素を参考にしました。「一」からは「生徒からも学ぼうとする教師になること」、「二」からは「自由度を高める授業・自由裁量のある授業を目指すこと」、「七」からは「尾木直樹氏、野口芳宏氏といった授業名人を招請して質の高い授業から学ぶこと」、そして「九」からは、「教師がレールを敷かない学校行事や授業を推進すること」を考えました。そして、校長先生と相談し、最終的に校内研修の研修主題を「学び方を身につける学習」とし、子どもたちの「内発的動機付けを図る授業のあり方」「学習者に寄り添う(学習者の立場に立って行う)授業のあり方」を追究することにしました。さらに、形骸化していた研究紀要を見直し、教師が個々に取り組む「個人研修」(自己選択・自己決定)としました。一人ひとりが、全体のテーマである「学び方を身につける学習」からおろした「個人の研修テーマ」を設定し、仮説をたて、授業を通して検証し、その成果と課題を見開き2ページにまとめました。

学習指導案は載せず、生徒へのアンケートの声(事実)を元に導き出された「原理原則」を書きました。最近、この研究紀要を読み返す機会があったのですが、懐かしい元同僚の名前を見ていて驚いたことがあります。「あれ?この人も、この人も・・・」。

そうです、出町中学校で共に子どもたちを主体とした「学び方を身につける学習」という研修に取り組んだメンバー(30人)のうち20人が、その後、校長先生になっておられたのです。そして、「見出し」にもその資質・能力が発揮されていました。どの見出しを書かれた方がそうだったか、想像なさってみてください。

毛涯昌平氏の「教師の十戒」は、VUCAの世の中になった今でも、私たち教師が忘れてはならない「教え」(行き先を照らす「灯台」)となっているように思います。