5月からほぼ1ヶ月間、さまざまなセミナー、校内研修にお邪魔していました。HP用の記事は書き溜めてあったのですが、なかなかパソコンに向き合う時間が取れず、何度も「いつごろ新しい記事が出ますか」というメールをいただきました。申し訳ありません。近日中に何本かアップ致します。

まず、今回は、手始めに誰でも参加できる、夏休み中の「研修会」を2つご紹介します。

「正しい指導法」で「技能」を確実に向上させる

1つ目は、2月22日に行われた「わくわく授業!あったか未来塾」の第二弾です。

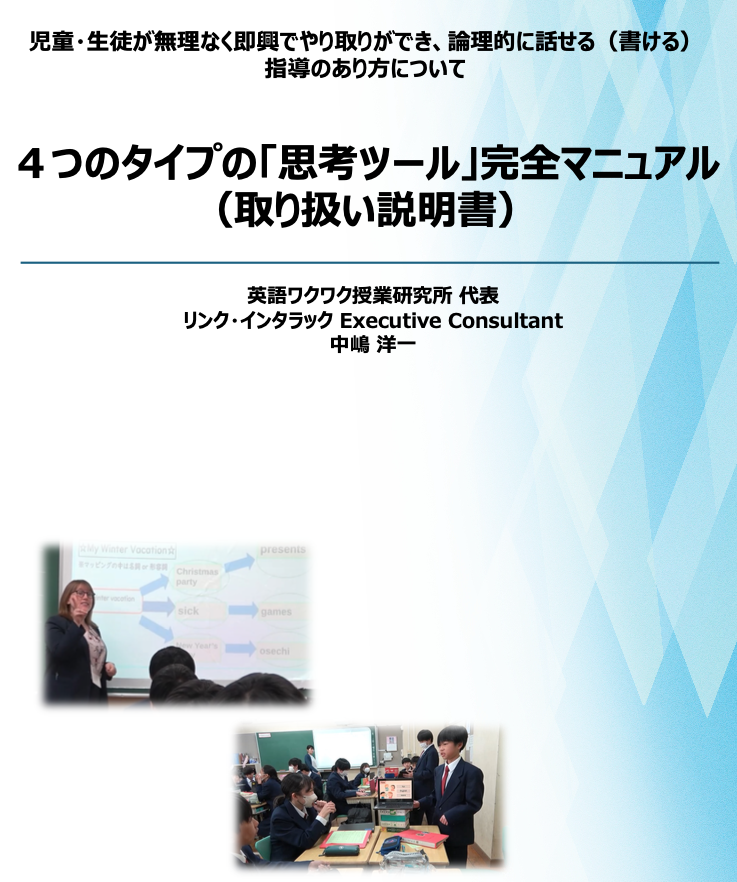

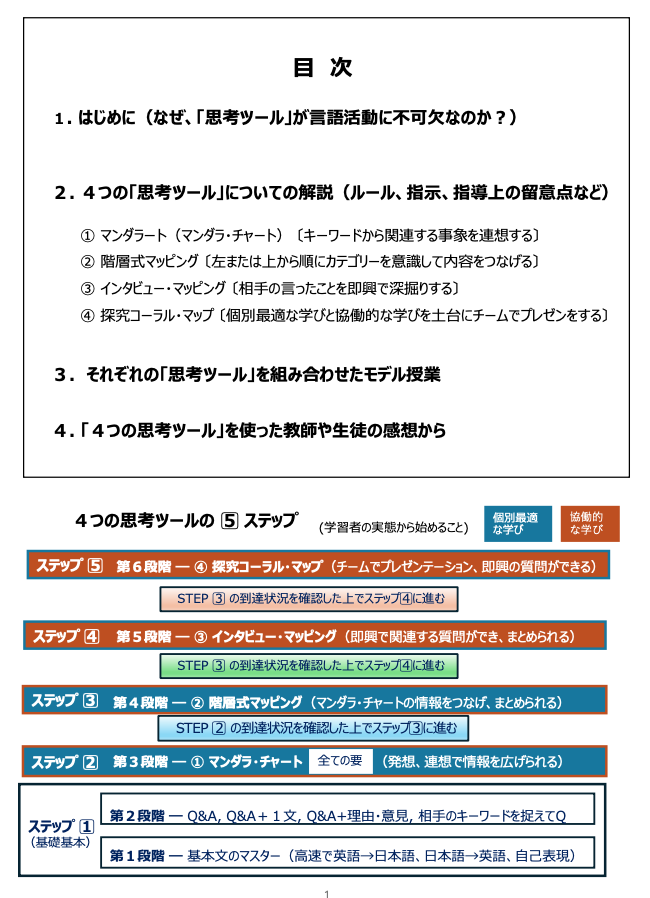

テーマは『生徒が思わず話し続けたくなる授業をつくるために』

副題が「『4つの思考ツール』でつなげる力・広げる力を高める」です。

2時間半、たっぷりと思考ツールを使った指導方法が体験できる実技研修です。HPでもご紹介しているように、「マンダラートの中心に何を入れればいいかわからない」「中心のキーワードからなかなか広がらない」「生徒がマッピングをうまく使えない」「生徒の書くマッピングが一直線になってしまう」という悩みは、「正しい導方法」をご存知ないことが原因です。今、まとめている新刊で、ご紹介する予定の内容を簡単に予告しておきます。

当日は、この内容を、時間が許す限り丁寧に行なっていきます。実際にやってみることで、使う際のポイントや指導のコツがお分かりいただけるはずです。

すでに、福岡県、高知県、大阪府では、中学校だけでなく、小学校(中学年、高学年)でも「マンダラート」や「マッピング」を使って、語順の理解、話題を広げる、関連する質問をするといったことに成果をあげています。「知っている」と「実際に指導ができる」は違います。参加者の方々と実際に体験をした後、授業のどんな場面でどう使えばいいのかを話し合う機会もありますので、どんどんご参加ください。

今、「技能を身につける授業実践」のタスキが、HPを通じて、授業参観を通じて、全国でどんどん渡されています。まず、大修館書店の『英語教育』2024.10月号でご紹介した町田市金井中学校の栗橋ゆかり先生が「思考ツール」を使って、3ヶ月で生徒を変えられたという実践に大きな刺激を受けられた福岡県の3人の先生方が、同じように「正しい指導」で生徒たちを変えられました。実際の授業、HPの映像をご覧になった先生方がとても驚かれました。

HPの映像と資料をご覧になった兵庫の先生方が、福岡市に県外視察に向かわれ、実際にその授業をライブでご覧になられました。生徒同士のインタラクションをふんだんに取り入れた授業、ALTの特性を活かした授業の数々にショックを受けられたと同時に、「そうか、こうすればよかったのか!」という多くの気づきを得られました。

スイッチが入った先生方は戻るなり、早速、今までの授業を抜本的に見直し、教科書を網羅的に教えるのではなく、基本文が自分で使えるように徹底する訓練、バッティングセンターのように高速でQ & Aができる訓練、相手が言ったことから関連する質問をするという訓練を授業のプログラムの中に入れられました。

研修会当日は、実際に生徒たちの映像(モザイクの入っていないもの)をご覧いただき、ポイントを解説します。

事前に「取説」を読まれた方から届いたメールをご紹介しておきます。

「4つの思考ツール」の「取説」を読ませていただきました。中嶋先生の具体的な事例をあげながらの解説で、きちんと段階を踏んだ指導をされる先生方が間違いなく増えると思います。いきなり「思考ツール」を使おうとするのも、自己流でやろうとするのも、味噌汁で出汁も取らずに作るようなものです。自己流で味噌だけで作ると、どこか物足りない、しかし、それが何かはわからないという状況になります。料理の「基本」(最低限のルール)を理解していないと、味気ない料理(=授業)になってしまいます。

つくづく思うのですが、生徒が「話せない、書けない」というのは、正しい指導をしていない教師の責任です。「思考ツール」を使って「話す・書く」の活動に取り組むようになってから、「生徒の話す・書く内容が深まっている」、「生徒が自信をもって話したり、書いたりしている」と思うことが多くなりました。

生徒の振り返りシートには、「マッピングを使うようになって、スラスラ話せるようになり、そんな自分に驚いている」という感想が書かれるようになりました。話すことへの抵抗が減っていることが見受けられます。新出文型の定着を図る「書く活動」では、英作文の内容がより深堀りしたものに変わってきました。

今後は、やらせっぱなしにならないように、適宜、仲間との関わり(協働の学び)を仕組んでいきます。生徒の「話す・書く内容」に進化(深化)を感じられないときは、課題に本当に「必要感」があったかを振り返り、どのように「変化」を加えればいいか、次の一手を考えなければならない時だと考えています。

今度は、皆さんが生徒を変える番です。

⭐️ 事務局から次のような案内が届いています。

【特別講演会にご来場いただけない方へ】

当日ご来場が難しい方向けに、特別講演会の様子を、後日YouTube(限定公開)にて動画配信いたします。動画配信のみをご希望の方は、下記内容をご確認のうえ、申し込みフォームからお申し込みください。

■受講料:1,000円

■お支払い方法:

・PayPay

・銀行口座振込

(振込先等の詳細は、受付完了後にメールでご案内いたします)

■視聴方法:

ご入金を確認しましたら、視聴用のURLをメールにてお知らせいたします。

「カリキュラム・オーバーロード」(教科書を網羅する指導)ではなく、確実に「知識と技能」を身につけるために軽重を考えたカリキュラムマネジメントを

教科書は、学習指導要領を踏まえて「コミュニケーション能力を高めてほしい」と願う編集著者たちの考えだけでなく、教科書会社(編集部)の「少しでも多く採択される(売れる)教科書にしたい」という思惑が絡み、結果としてページに余白がほとんどない、てんこ盛りの状態になってしまっています。

さらに、デジタル教科書のコンテンツは教科書の改訂ごとに、質が向上し、「見て」すぐに理解できるような内容になっています。すると、「教科書を網羅しなければならない」「載っていることは全て教えなければならない」という妄想の世界に入ってしまっている教師は、デジタル教科書、自作プリント(ワークシート)、スライド、さらには、単語小テスト、ビンゴ、クリスクロスゲーム、歌など、1コマ(50分)をまるで高速道路を運転するかのようなスピードで授業を進めていきます。当然、全て終わることができないので、時間切れで終わるか、最後は型通り(または家で書いてくる)「振り返り」をして終わることになります。

全国で起きている大量退職、教員採用試験の競争率の低下などから、若い教師が増えていることで「学習指導要領」も今までになかったほど細かい内容や指示が増えました。教える内容が増えたことで、現場が混乱し、疲弊し、それでも「教科書をなんとか終わらなければ」と考える教師の授業では、教科書を最初から順に教える授業が「当たり前」になり、教師の「説明」とプリントの時間がみるみる増えていきました。「4技能」を身に付けるには「練習」と「言語活動」が欠かせません。しかし、それが十分な時間が取れないまま進められる授業では、生徒の顔は曇るばかりです。

前の記事でも書きましたが、決して「ゆとり」が悪いのではなく、それを勘違いして「初めから主体性のある子どもなどいないのに、学習者に丸投げをし、指導から手を引いてしまったこと」や「最低限つけなければならないこととそうでないことの区別がつけられなかったこと」が原因です。

今回、中教審(中央教育審議会)は、ようやく「次回の学習指導要領では、教科の本質的な理解により重点を置くために、教科書の内容をスリム化する」という方針を打ち出しました。

ホッとされた方も多いのではないかと思います。

しかし、次の教科書が出てくるまで現状のまま授業をするとしたら、今の子どもたちはどうなるのでしょうか。

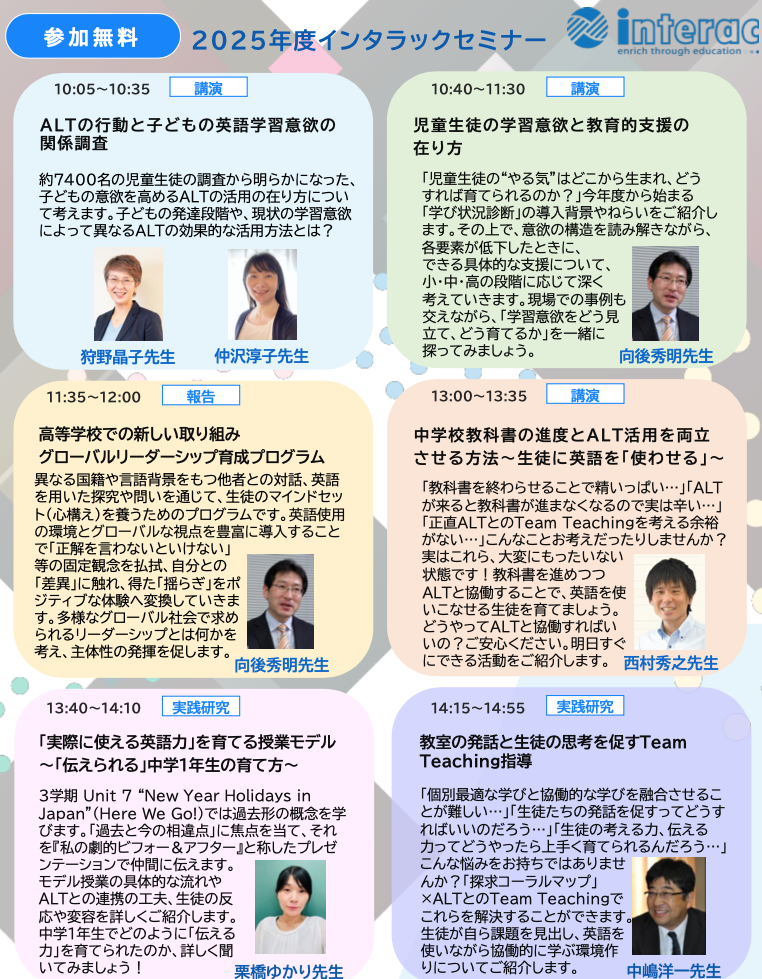

実は、今の教科書でも指導の軽重を図ること、 TTを活性化させることは可能なのです。8月1日は、それについて、ご一緒に考えてみませんか。

(ドラッグされました)-pdf.jpg)