異動したばかり、しかも2年生。どうしてすぐこんなTTができるのか?

以前、このHPで上野正純先生とリーザ先生のTT授業(福岡市立博多中学校3年)をご紹介しました。上野先生は、3年生を卒業させた後、4月から福岡市立三筑中学校に異動され、2年生に飛び込みで入られました。転任後わずか2ヶ月で築いた「生徒が自信をつける授業」。その舞台裏には、「教科書で英語を“教える”」のではなく、「英語を使って”伝える力”を伸ばす」という、明確な“自分の型(「自分が教科書だ」という思い)がありました。

以前、このHPで上野正純先生とリーザ先生のTT授業(福岡市立博多中学校3年)をご紹介しました。上野先生は、3年生を卒業させた後、4月から福岡市立三筑中学校に異動され、2年生に飛び込みで入られました。転任後わずか2ヶ月で築いた「生徒が自信をつける授業」。その舞台裏には、「教科書で英語を“教える”」のではなく、「英語を使って”伝える力”を伸ばす」という、明確な“自分の型(「自分が教科書だ」という思い)がありました。

初めての異動、最初は不安や戸惑いばかり。生徒の実態もずいぶん違っていて面食らう毎日だったそうです。しかし、前任校で実践されたこと、学ばれたこと、生徒の成長から「自信を深められた指導」を少しずつ丁寧に実践していかれました。授業の映像を拝見すると、たった2ヶ月で、見事なまでに前任校と同じような授業が再現できていることがわかります。

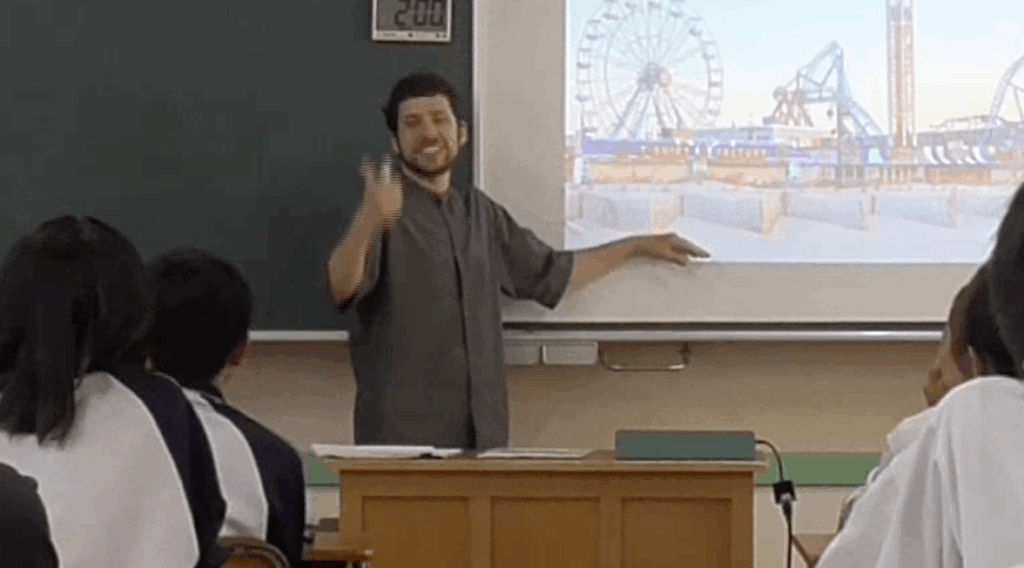

博多中学校3年のTT授業(昨年度)

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/03/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E2%91%A0-2.mp4″

上野先生は、前任校で3年生の2月に「TT授業」の公開授業(参観者が30名)に取り組まれたとき、今までのように教科書を終わってからの「特別な入試対策」はできませんでした。一瞬、「大丈夫かな?」と不安になられたようですが、「思考ツール」を使って話題を広げたり、つなげてまとめたりできるようになって自信をつけた生徒たちからはクレームも不安も出てこなかったそうです。実際、福岡県の公立高校の入試問題の最後の英作文は、30語程度の英文を書かせる問題です。しかし、3ヶ月の特訓により、どの生徒もすでに50語以上書けるようになっており、また英検2級(高校卒業程度)の合格者が4人も生まれていました。

◆ 「阿吽の呼吸」でTTを”餅つき“に変える

前回、リーザ先生と共に単元計画を作り、授業を創りあげた上野先生は、まずクリス先生との人間関係づくりからスタートさせます。用意したのは、マンダラ・チャート。生徒に教えるだけでなく、日頃から上野先生自身が「思考ツール」を使い、その簡便さを熟知しているのが強みです。

クリス先生の特性がわかってくると、それを教科書のどの単元で活かせるか、また日常的な言語活動にどう繋げていけるかを話し合われました。クリス先生は、3年生の最後に育った姿、学年最後のパフォーマンス・テスト、そして単元のゴールがクリアーになっていくにつれ、どんどん面白くなっていきます。やがて、授業に出ない日も「5分間程度のビデオメッセージ」の映像を作ったり、teacher talkを一緒に考えたりするようになります。

上野先生は、今度の夏休みにクリス先生と一緒に2学期の定期テストやパフォーマンステストを作ることを計画されています。今までは、「テスト前の授業だから、テスト返しの授業だから」とTTを断っていました。しかし、一緒にテストを作るのであれば話は別です。テスト前の授業もテスト返しの授業もTTが可能になります。クリス先生が採点にも協力し、生徒の実態(つまずき)を知ることで、具体的なアドバイスもできるようになります。

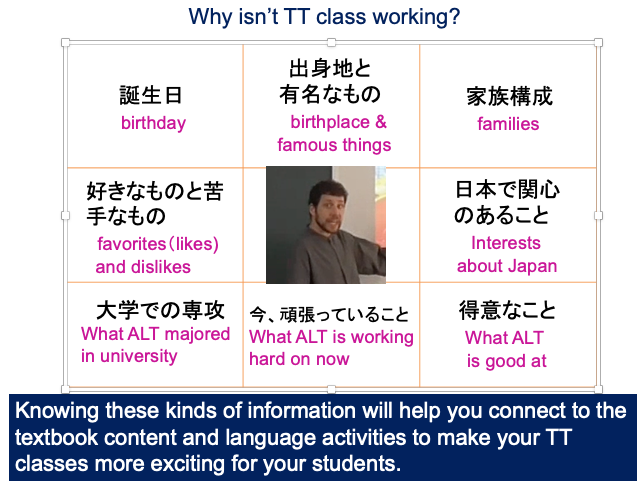

よく、「なかなか打ち合わせの時間がとれない」と頭を抱える方がおられますが、「1時間の授業の分担決め」や「ゲームやワークシートの作成を依頼する」ための打ち合わせになっていないでしょうか。そうではなく、本来のTTとは、ゴールを共有し、ALTの特性をどう授業で活かすかを考えることです。

実際、セミナーでマンダラ・チャートに勤務校のALTの情報を書いていただくと、ほとんどの方が白紙状態となり、愕然とされます。しかし、ALTに対して関心を持てない日本人教師が、果たして子どもたちをワクワクさせるTTの授業ができるのでしょうか。

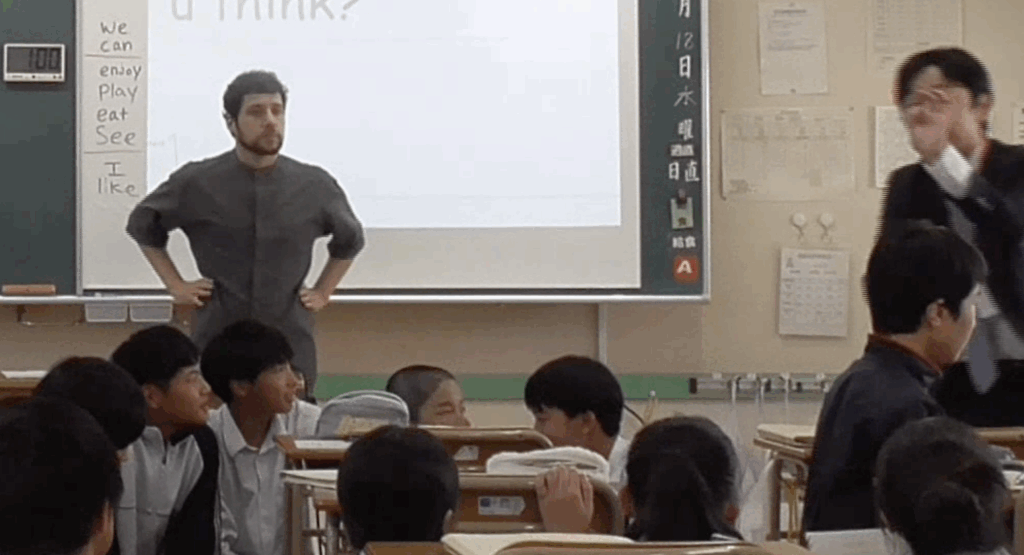

「マンダラ・チャート」でお互いを理解しあった二人は、「餅つき」のように、阿吽の呼吸で授業を進めていかれます。映像はモザイクですが、それでも子どもたちが自発的につぶやき、心から驚き、そして素直に二人の教師から学ぼうとしている様子がよくわかります。

TTとは、教科書の内容をOne-way で教えるのではなく、子どもたちが「知りたくなる」「伝えたくなる」課題を設定し、それを支える「練習」(習熟)と「言語活動」(身近なこと、自分ごとのやり取り)をふんだんに用意してやることです。では、ゆっくりとご覧ください。

三筑中学校2年のTT授業(本年度)

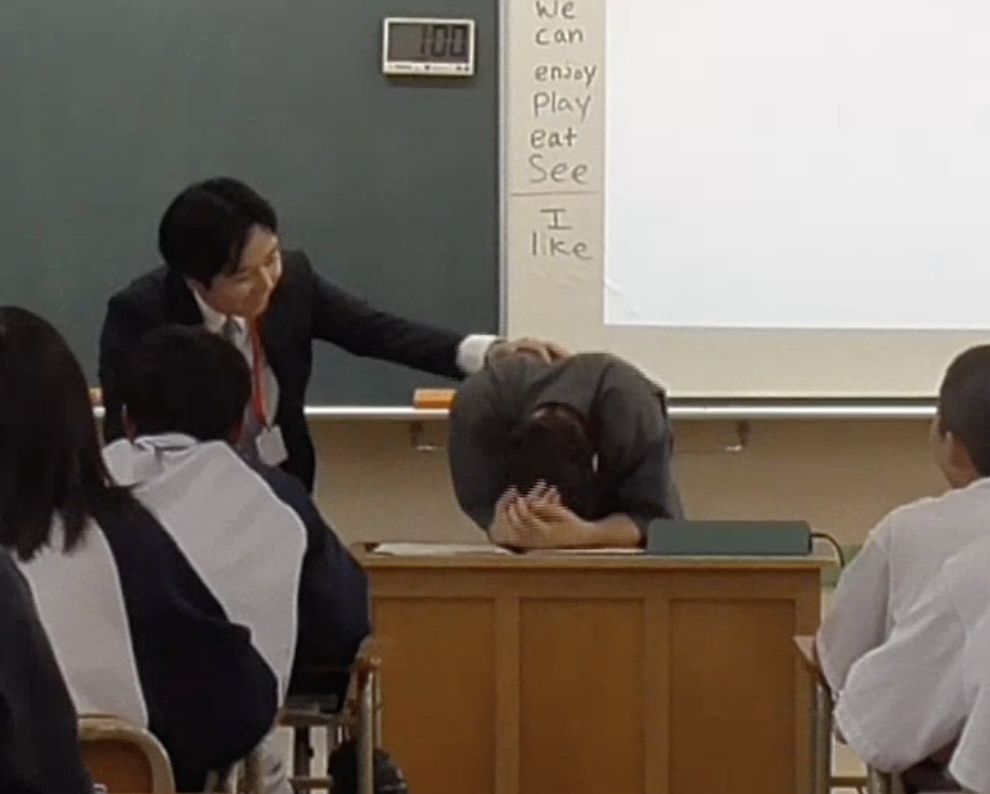

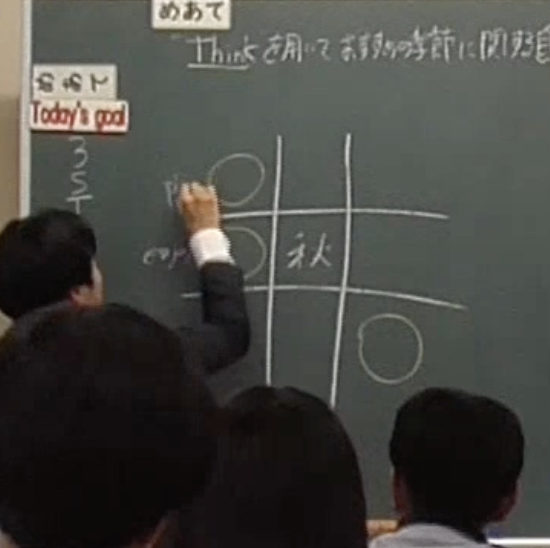

授業のハイライトシーンから

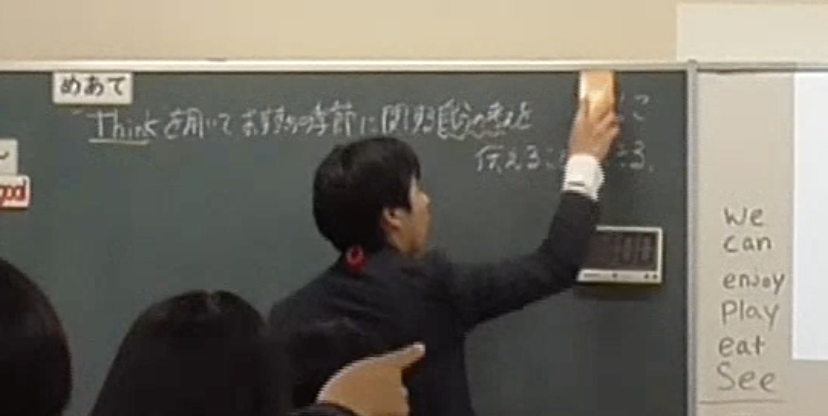

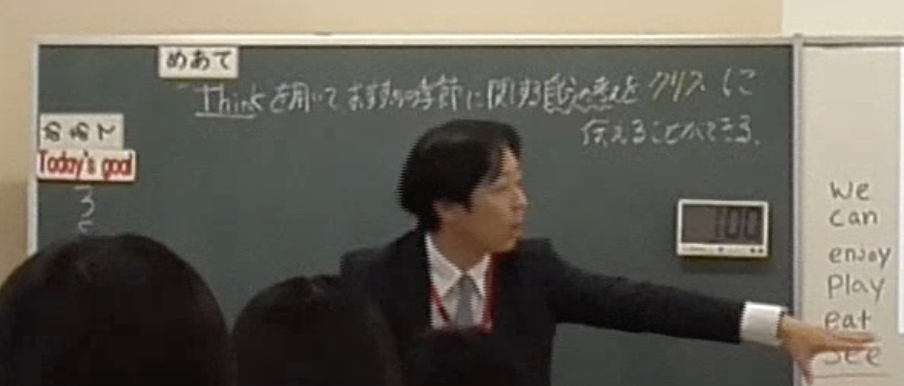

モザイクでわかりにくかった部分をスチル写真でご紹介します。

当初のめあては、意図的に「Thinkを用いておススメの季節に関する自分の考えを友達に伝えることができる」にしていました。しかし、日本の文化についてほとんど知らないクリス先生から「どの季節で何ができるのか、どの季節がいいのか教えて欲しい」と言われます。そこで、今日のめあてを生徒と一緒に読み始めると、生徒たちが気づきます。「あれ?そこ、クリス先生じゃないの?」最初から書くのではなく、めあても生徒の「自己決定」になるようにしています。教師が「〜しよう」と書くめあてとは大違い、「主体性」が格段に違っていきます。

「単なる役者、エンターテイナーではなく、私たちは本気でハリウッド・スターになったつもりで、日々授業をしています」(上野先生談)

マンダラ・チャートで「クリスに伝えたい季節」を中心に書き、何が言えるか周りに連想したことを書いていきます。周りに事象を書いたら、その横に紹介するときに使いたい「動詞」を添えます。ノートに英文を書かなくても、これで頭にイメージを持ちながら、即興で言えるようになります。上野先生が博多中学校のTT授業でマスターした「思考ツールを使って広げる指導」です。

最後は4つの季節ごとにチームを作り、チームの中で話し合あって「伝えたいもの」を決め、その内容について英語で詳しく説明できるように準備をします。

生徒がワクワクする授業とは、どんどん自分ができるようになっていくのを実感できる授業です。受け身で教師の説明を聞く授業ではなく、自己選択・自己決定(自由度が高いこと)があり、仲間の様々な取り組みを知り、刺激やモデルにできるような授業です。

◆ 「自信を育てる授業」の条件とは?

生徒の成長を加速させるのは、知識の詰め込みではありません。それは、成功体験のある授業です。実際、生徒の「自信」は次のような場面で生まれていることを知っておくことが大事です。

🟠 原稿なしで、人前で英語が話せたとき

(人前で何かをするという経験が自分を成長させる)

🟠「よく頑張ったね」ではなく「内容すごくよかった」と言われたとき

(どんな観点よりも、自分が考えた内容へのコメントが一番嬉しい)

🟠 教師の主観で作られた定期テストではなく、英検や共通テストなど客観性の高い試験で、自分の力が通用したとき

(定期テストを教科書から出題せず、実力テストのようにすることで、教科書に縛られず「技能」を身につけることを強く意識するようになる)

このような場面を作るには、上野先生のように、授業で行う練習や言語活動の「ルール」(思いつきや後付けをせず、最初に板書しておく)を作ること、学習規律(学習成果を高めるために学習者が守る決め事)が浸透するまで丁寧に向き合うこと、そして「正しい指導」の途中を端折らず、子どもたちの実態(現在地)を確認しながら、漆塗りの指導を展開していくことが大切になります。

てんこ盛りの「教科書『を』網羅する授業」ではなく、本当につけなければならない「知識と技能」を精選し、それが確実に身につくような「教科書『で』できるようにする授業」。今、それが求められています。

決して難しいことではありません。あなたも、マンダラ・チャートで「私が生徒たちの生きる教科書だ」という強い気持ちで、壮大な構想を練ってみられてはいかがでしょうか。