「知識」と「技能」の両方が求められる場面とは?

「技能」と「知識」の両方が必要になるもの――。

それをイメージできれば、英語授業の設計は大きく変わります。

以下の3つの例から考えてみましょう。

❶ 車の運転

運転免許は、筆記試験(知識)と実地試験(技能)の両方をクリアしなければ取得できません。

「標識」の意味や交通ルールを知らなければ、交通違反どころか事故を起こしてしまいます。また、どんなに道路交通法を知っていても、ハンドル操作が未熟であれば、同乗者は怖くれ乗れません。

しかし、その「知識」と「技能」の両輪が備わり、経験が積まれていくと、家族や仲間とのドライブを楽しむことができます。そして、「知識」は忘れても、一旦身についた「技能」は一生使えます。

❷ 英検(EIKEN)

英検の正式名称は、「実用英語技能検定」と言います。“技能”がついているように、英語力=知識+技能です。

3級以上では、筆記試験と面接(スピーキング)があります。

私は、1998年から、現在まで(財)日本英語検定協会の派遣講師をしている関係で、英検の方とはよくお話をする機会があるのですが、あるときスタッフの方に次のように聞いてみました。

「授業で英語が使われている頻度と、英検の合格率に相関関係はあるのですか?」

すると、彼はこう答えられました。

「英語で授業を進めている先生、生徒がプレゼンやディベートに取り組んでいるクラス、ALTとのやりとりが活発な学校は、英検3級以上の合格率が高いというデータがあります」

つまり、教室での“英語使用経験”が、英検の合格率に直結しているということです。「生徒の力がないから受からない」のではなく、そもそも教師の説明やプリントが多い授業、知識を詰め込む授業では、生徒は英検に合格しにくいということのようです。

私自身、英検の面接官をしていて、生徒の“授業風景”が見えるような気持ちになることがあります。

自信を持って堂々と話す生徒もいれば、Pardon? を繰り返す生徒もいたからです。

「話す力」は、毎時間の積み重ねでしか育たないのだと痛感します。

❸ 水泳(Swimming)

私は、大学を退官した後、スポーツ・ジムに通うようになりました。夏になると子どもたち向けの水泳教室が始まります。水泳コーチからは、泳げない人(biginner)には、次のような特徴があるのだそうです。

「なかなか前に進まない」

「息継ぎがうまくいかない」

彼によると、その指導法は、次の3点に集約されます。

① 顔を水につける練習から始める

水を怖がらない・慣れることが第一歩。「できそう」という気持ちを育てる。

② 体を水平に保つ感覚を身につける

顔を上げすぎると、体が立ってしまい前に進めなくなる。抵抗を減らすフォームを体得する。

③ 息継ぎのリズムを反復して練習する

(口で吸い、鼻で吐く“ブクブクパッ!”)

このような「基礎基本」がきちんとできるようになれば、ようやくプールに入って泳ぐ練習が始まります。そう考えると、教科書を順に進めていく授業は決して「当たり前」ではないような気がしてきませんか。

英語の授業も、泳ぎと同じ構造を持っている

どれだけ丁寧に説明しても、水泳は泳がなければ「泳ぎ方」は身につきません。

「説明を聞いた」だけではできるようにはならないのです。

これこそが、「技能の獲得」で必要なことです。

英語も同じです。

文法の知識はあるのに、話せない生徒は「吐き出す」経験がないだけ。

出力してみて、初めて“必要感”が生まれ、そこから本当の学びが始まります。

胡子美由紀先生(幼少から大学まで)が語る、水泳と授業の共通点8選

広島市立美鈴が丘中学校の胡子美由紀先生は、自身の水泳経験をもとに、「泳げるようになる過程」と「英語ができるようになる過程」の共通点を、次のように8つに整理しておられます。

① 最初に目標を設定する

- 水泳:25m泳ぐ/バタフライをマスター

- 授業:目標を明確にし、到達に向けてアドバイス

② まずは、やらせてみる

- 水泳:現状把握 → モデル提示 → 実践&アドバイス

- 授業:自己認識 → モデル提示 → フィードバック

③ 「分解」して教える

- 水泳:息継ぎ・バタ足などを分けて練習

- 授業:「技能」を細分化して段階的に習得させる

④ 個別に応じたサポート

- 水泳:実態に応じて、浮き具や水中歩行からスタート

- 授業:できていない生徒への段階的な支援する

⑤ 成功体験を積み重ねる

- 水泳:達成感が自信に

- 授業:「できた!」が意欲を支える原動力になる

⑥ 観察とタイミングのフィードバック

- 水泳:泳ぎの様子を見てタイムリーに声かけ

- 授業:生徒の変化を見逃さず、旬のタイミングでフィードバックをする

⑦ 継続・反復で自動化する

- 水泳:反復練習で身体が覚える

- 授業:継続的取り組みで自動化を目指す

⑧ 教えすぎない勇気を持つ

- 水泳:体験を通じた成長を信じる

- 授業:スプーンフィーディングを避け、「モヤモヤ」が成長の種と捉える

生徒を実際に「泳がせて」おられますか?もしかすると、プールの側まで連れて行って、生徒たちを座らせ、黒板を使って、泳ぎ方、息継ぎの仕方を教えておられませんか。

「知識」を与える授業では自信にはなりません。結局、生徒は「浮き輪」(ワークシート、タブレット端末)に依存するようになります。しかし、練習と体験を積んで、できるようになれば、生徒はいつまでも泳いでいます。なぜなら、「技能」が上達すると、さらに上手になりたいという意欲が生まれてくるからです。自分で身につけた力と自信は、目先のテストを遥かに超え、将来の「生きて働く力」へとつながっていきます。

「吐いてから吸う」=英語の「出力→入力」の原則

胡子先生は、次のように言っておられます。

中嶋先生が、以前「呼吸は、吐いてから吸うの順番。学習も、伝えたいことの方が先、人に言われて伝えるのではない」とおっしゃっていましたが、水泳でも大切なのは「息を吐く」ことです。私自身も泳いでいるときに意識しているのは、「吐く」動作だけです。吐くことで自然に空気が入ってくるからです。「息継ぎ」がうまくできない人の多くは、顔を上げたときに息を吸おうとします。だから水を飲んでしまうのです。

しかし、熟練したスイマーは「息継ぎ」の際に顔を水面から大きく上げることはしません。顔の半分ほどが水に浸かったまま、呼吸をします。ただ、すでに息を全て吐き出しているため、水を飲むことがないのです。幼児クラスや初心者のレッスンで行う「ブク・ブク・パッ!」の練習は、まさにこの基本動作を体に覚えさせるためのものです。

英語の学習もこれと同じであるように思います。教え込み中心の授業では、アウトプットする機会がないので、生徒は使い方がわかりません。pattern practice やsubstitution drillでは「自分で使っている」という実感が生まれません。そもそも、「新しい知識」を学ぶときは、どうしても「受け身」になります。

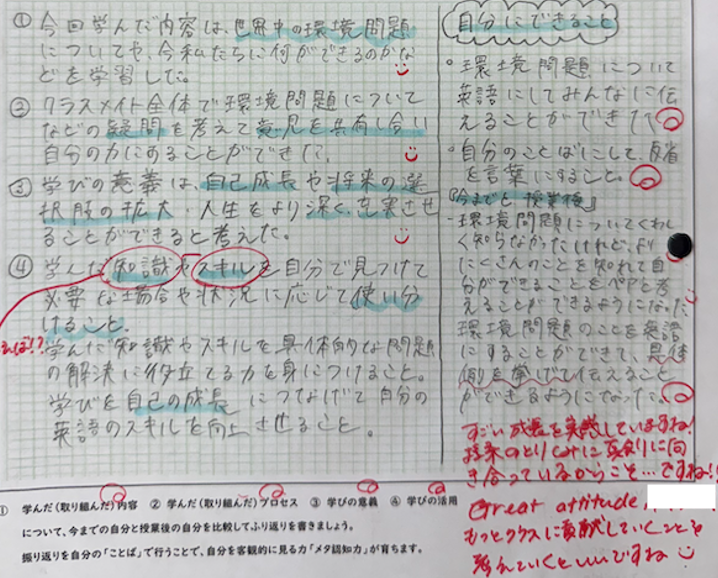

一方、自分の中にあるものを「吐き出す」(出力してみる、試してみる)ことで、「どうしたらできるようになるのか」という切実な必要感が生まれます。その瞬間、学びが循環し(メタ認知能力が高まり)、意欲の維持や強化につながるように思います。

私が、英語の授業でアウトプットの場面を重視し、自己修正を促しているのは、水泳の練習を通して身につけたこと、人ができるようになる「原理原則」について納得できたことがシンクロしているのだと思います。「息を吸ってから吐く」(十分に入力できてから出力する)ではなく、「息を吐くから吸うことが必要になる」(input for output。出力によって入力が加速する)。これは、水泳も授業も同じではないかと思っています。

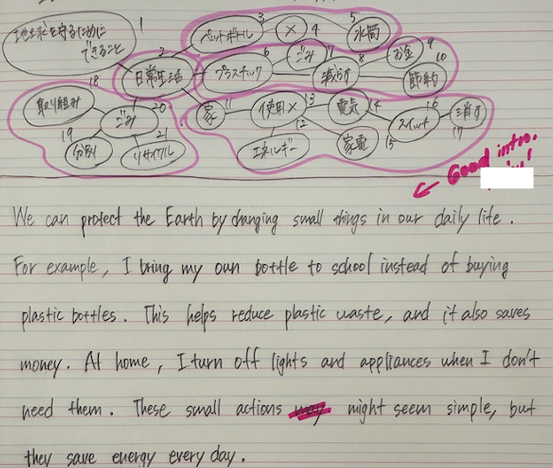

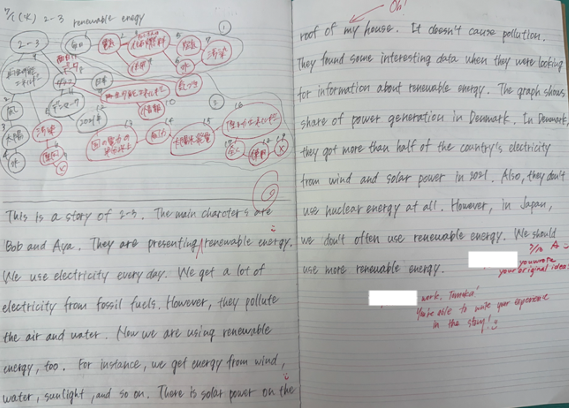

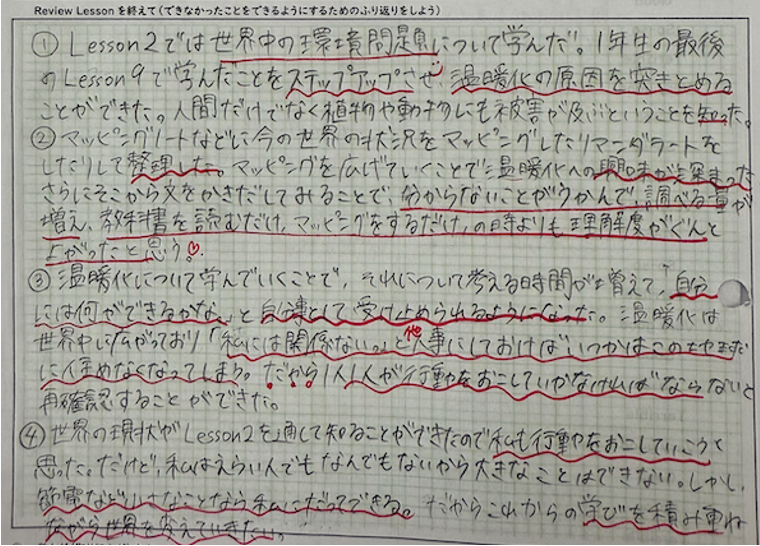

胡子先生の授業で育った生徒たちの“出力”の記録や作品をご紹介します。

子どもたちの「伝えたい」が引き出された瞬間をご覧ください。

「技能」の獲得は、主体性(意欲)につながる

教科書会社(編集部)が作成した「年間指導計画(知識編)」を、深く考えずにそのまま実施してはいないでしょうか。今、求められているのは独自のカリキュラム・デザインです。そのためには、「知識編」だけでなく、「技能編」の年間指導計画の作成が不可欠です。

CAN-DOリストが形だけのものになっていませんか?

パフォーマンステストが授業の中に位置づいていますか?

教科書の“プロジェクト”がスルーされていませんか?

これらはすべて、「技能を高める年間指導計画」が作られていないことに起因しています。

「軽重の判断」は、実態と履歴から

生徒の実態や既習事項の学習履歴を見ていけば、「どの単元を重視すべきか」(軽重)は自然と見えてきます。

例えば――

学年の初めに集中して「スキル訓練」を行えば、

自然な速さの英語が聞き取れるようになる

英語を語順のまま頭から理解できるようになる

こうした状態をつくれば、授業の多くを英語で進行できるようになります。帯学習(授業冒頭などの短時間)を活用し、以下のような訓練を組み込むことが効果的です。

福岡市の実践に見る「スキルトレーニング」

このHPでも紹介した福岡市のTT授業では、次のような実践が行われています:

- 習った基本文をペアで日本語→英語に即答する訓練(バッティングセンター方式)

- 基本文を応用した30種類ほどの質問文を用意し、ペアで即時応答の訓練

- マンダラ・チャートや階層式マッピングで話題を広げ、つなげる力を鍛える

その結果――

✅ ノンストップで2分程度の英語チャットが可能になっている

✅ 即興でやり取りできるようになっている

✅ 書く活動でも、論理的に構成されたまとまりのある表現ができるようになっている

✅ 「できた!」という成功体験が、自信につながっている

「技能」がつけば、学習は“自分ごと”になる

こうしたスキルが身につけば、生徒は自然にこう思うようになります:

「もっとできるようになりたい!」

「もっと話したい、書きたい!」

それはまさに、水泳・自転車・パソコンなどの技能と同じ。

「できた」という実感が生まれ、主体的な学びに変わっていくのです。

「知識」を与える授業は受け身になりやすいが、「技能」は自分で獲得するものです。「できるようになりたい」という必要感があり、自ら学びたくなっていきます。

胡子先生に学ぶ“逆算”の授業設計

世の中には、習い事や部活動の指導経験を授業づくりに活かしている先生がたくさんいます。胡子先生のように「逆算型」で指導を組み立てている先生には、指導の一貫性があります。最後に育てたい姿(ゴール)から逆算して、

そこに到達するためのプロセスを設計する。それが“本物の授業デザイン”です。「できないからさせない」ではなく、「スキルの力を高めてやること」「自信をつけてやること」が教師の仕事です。

自信は、主体的に学習に取り組む態度となって表れてきます。