「最新版」の授業を創るあなたへ – 映画館という“原点回帰の場所”で出会ったチャップリン

チャールズ・チャップリンは、脚本・監督・演出・主演・作曲まですべてを一人で担う完璧主義者でした。滑稽な動きの裏には、秒単位で練られた構図と動線がありました。セリフがない時代にも、彼の表現は人々の心をつかみました。

彼は、喜劇で笑わせながら、貧困や権力の横暴、戦争の愚かさを風刺し続けました。社会の矛盾に対する彼の怒りは、ユーモアというフィルターを通して、より深く観客の心に届きました。

学生時代、私は新宿の名画座ミラノという映画館で、何度もチャップリンの映画を観ました。『黄金狂時代』『街の灯』『モダン・タイムズ』『独裁者』『ライムライト』──作品はどれも色褪せることなく、何度観ても新たな発見がありました。まるで、一度読んだはずの本を読み返した時に、行間から別の声が聞こえてくるように。

特に『独裁者』のあの名演説は、授業でも生徒たちに全編を見せました。床屋と独裁者の二役を演じるチャップリンが、群衆に向かって語りかけ、最後にハンナへ “Look up, Hanna…” と呼びかける──この6分間の演説は、人生を見上げる勇気をくれます。英語卒業文集に、チャップリンのスピーチに心打たれたと書く生徒が多くいたことが、今も忘れられません。

「最新作がいちばん好きだ」──創造者の矜持

巷では、「最高傑作は?」という質問に、チャップリンは「Next one.(次の作品だ)」と答えたことになっているようですが、日本チャップリン協会会長の大野裕之氏によると、実はそうではなく、本当はこう答えたのだそうです。

「最新作がいちばん好きだ。古いものは、自分には合わなくなるからね。」

この言葉に、私は深く共感します。創造し続ける喜びと苦悩を知っている方は、大いに頷かれるのではないでしょうか。とことん、こだわりを持ち、学んだことを活かし、最新作を最善のものにするのが彼の生き方。結果によって生まれた賞賛(名声)、得られた地位などはあくまでも副産物であり、最初から求めるものではありません。私たちが追い求めるのは、「成功」や「完成」ではありません。今の自分にできる「最善の表現」なのだと思います。

ちなみに、チャップリンは、晩年になって初期の作品である『犬の生活』『担へ銃』『偽牧師』を新しく編集し直し、自ら作曲した音楽をつけて『チャップリン・レヴュー』として公開しています。過去の栄光にしがみつかず、「今この瞬間」を最善にしようとする──それは、登山家が「山頂」よりも「次の一歩」に集中するのと似ています。

創ることは、常に自分との対話です。栄誉や拍手は副産物。本当に価値があるのは、試行錯誤を重ねながら生まれた「納得のいくプロセス」なのだと、チャップリンは教えてくれます。

「これでいい」は、観客への不誠実

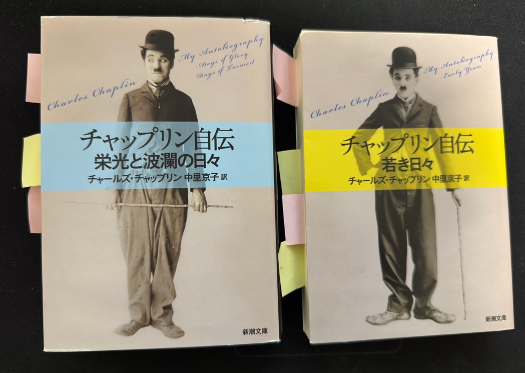

チャップリンは、晩年、「自伝」として自身の前半生を扱った『若き日々』(Early Years)と後半生について記述した『栄光と波瀾の日々』(Days of Glory, Days of Turmoil)を著します。それを読むと、今まで制作をしてきた映画には膨大な量のNGフィルムがあること、そして「自伝」においても書き直した原稿やボツになった(最終的には使わなかった)原稿が山のように存在することがわかります。

それは、「これでいい」と妥協しなかった証です。まるで、職人が完成した工芸品に最後のひと手間を加えるように──チャップリンもまた、「まだ良くなるはずだ」と自分を突き動かし続けました。彼は、自分で脚本を書き、メガフォンをとり(監督をして)、作曲もします。全て一人でやってのけたのです。その姿は、すべてのパートを自ら奏でるオーケストラのようでした。

教師という“表現者”もまた、創造者である

志村けん、ビートたけし、内村光良……日本の名だたる表現者たちもまた、チャップリンに深く影響を受けています。「笑い」の真髄にこだわる姿勢は、彼らの作品にも脈々と受け継がれています。

教師もまた、ただ“教える”のではなく、“伝える”表現者。授業は、日々が本番。観客は、生徒たちです。「無事に終える」ための進行案ではなく、「心に残る」舞台を創るための設計図が必要なのです。

チャップリンが伝えたかった「本当の成功」

チャップリンは「売れる映画」ではなく、「意味のある映画」を作ろうとしました。「笑い」を使いながら、社会への問いかけをそっと忍ばせる──まるで、花束に鋭いトゲを忍ばせたように。結果よりも、そこに至るまでの「理由」と「プロセス」にこだわる。その姿勢こそが、観る者の心を打つのです。

教育現場でも、テストの点数や提出物という“結果”だけを見るのではなく、そこに至るまでの「歩み」に目を向けたい。どんな教材を選び、どんな問いを立て、どんな場面で子どもたちを支えたのか──それが“教師の物語”です。

“最新版の授業”を創ろう

授業もまた、一本の映画。しかも、毎日が初公開。教師にとって「今日の授業」が最新作であり、最高傑作であるべきです。

次は、もっと良くなるように──。

その気持ちさえあれば、教師の情熱は必ず子どもたちに伝わります。

トーマス・エジソンは次のように言いました。

「成功の最短ルートは、“もう一回だけやってみること”だ。」

失敗やうまくいかなかったことを記録しておく。手応えを感じた部分を言語化しておく。そうやって振り返ることが、“忘れられない授業”をつくる種、自分の財産になります。毎年ちがう生徒、毎時間ちがう空気。だからこそ、授業は一回一回が「作品」であり、二度と同じものは生まれません。

「今日の授業、ちょっといい感じだったな」

「この活動、あの子には響かなかったようだ…」

そうやって、自分なりの“最新版の授業”ができるように、少しずつ積み重ねていけばいい。「このクラスが大好き」と生徒たちが言うような、そんな授業を創り続けたい。そういう意味では、授業では、あなた自身が、“演者”であり“演出家”であり、“脚本家”です。

🌈 虹は、顔を上げた人にしか見えない

最後に、チャップリンが残した言葉を紹介します。

“You’ll never find rainbows if you’re looking down.”

「うつむいていたら、虹は見えないよ」(映画『サーカス』より)

迷った時、悩んだ時──この言葉が、前を向く力をくれます。困難のあとには必ず虹がかかる。

虹とは、「希望」のことです。

授業という名の“舞台”を、今日もあなたは創っています。

そして、今日の授業こそが、あなたにとっての“最新作”なのです。

最後に、 チャップリンにまつわる、いくつかのエピソードをご紹介しておきます。

* チャップリンは映画会社「United Artists」の創設者だった。

* ウォルト・ディズニーは、自身を「チャップリンの弟子のような存在だ」と表現し、チャップリンの表現を大いに参考にしていたと語っている。

* ボブ・ディランは、「チャップリンは僕のアイドルだった」と言っている

* チャップリンの大ファンだったマイケル・ジャクソン。彼のムーンウォークは、『モダン・タイムス』で演じられたシーン(上半身は使わず、足だけで動いてみせた)からヒントを得たと言われている。

* 『独裁者』の最後のスピーチは、1000ページ以上の草稿、3ヶ月以上の構想期間をかけて作り、 周囲の猛反対を押し切って、たった一人で収録した。

まるで嵐の中、誰の助けも借りずにひとり舞台に立つような覚悟だったに違いありません。そこには、命がけで届けたい「言葉」があり、それを背負って立つ“覚悟の人”としてのチャップリンがいました。