授業参観+オンライン研修での「謎解き」から

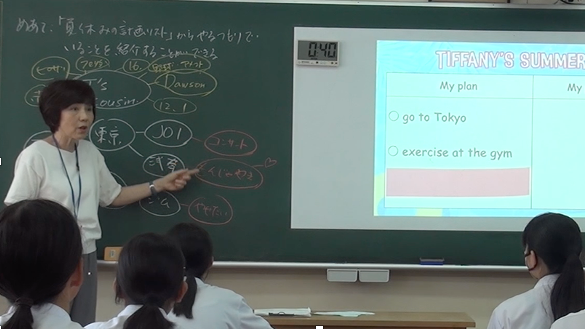

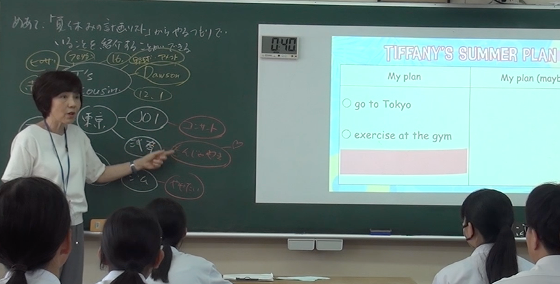

福岡市のスーパーティーチャーである松田由紀子先生(福岡市立原中央中学校)のクラスは、どの子もイキイキしています。活発に質問をします。そして、何よりも松田先生とのやり取りでは、明るい「笑い」が生まれています。コミュニケーションでは「明るい笑い」が潤滑油のような役目を果たすのだということがよくわかります。そして、授業の様子をご覧になった先生はどなたも、その居心地の良さに驚かれ、まるで自分が生徒になったかのように授業にのめり込んでいかれます。

松田先生の理念や授業づくりのコンセプトを特化するために、ここでは実際に映像を使わずに、子どもがやる気になる「原理原則」、参観者(客観)のレポートを紹介するという形で進めていきます。ご自分の授業に活かせる部分がないか、チェックしながらお読みください。

ただし、スマホでの斜め読みはお勧めしません。なぜなら、「わかったつもり」や「読みっぱなし」になりやすく、そのうちに失念してしまいます。このHPに書かれていることの多くは「知識」ではなく、授業改善のための「ヒント」になるように書いているつもりです。ぜひ、ご自分で記事を印刷してノートに貼り、考えたことを所々に書き込み(朱書き)をしてください。そして、それを随時見る(確認する)ことで「具現化」(概念化)できるようになります。

◆ 教材: Here We Go2(光村図書出版)Unit3 Plans for the Summer

学期の到達目標 You Can Do it! 「わが町観光プラン」をおすすめしよう。

実際に観光プランを作り、グループで読み合い、いちばんよいと思うものを選ぶ。選んだプランを理由と一緒に、クラスのみんなに発表する。

Unit のGoal :

Read – メールの用件や、返事が必要なことを読み取ることができる。

Write – 用件や気持ちが伝わるように、メールの返事を書くことができる。

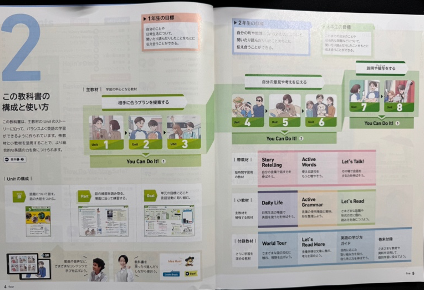

松田先生は、2年生の教科書の「構成と使い方」(骨格)のページ(4-5p)を丁寧に読み解き、マンダラ・チャートで全体構想を考えられました。

全てを網羅するのではなく、学んだ「知識」をどう使わせるかという視点に立ち、「技能」も同時に身につける練習(応用)と言語活動(活用)の内容と時間を考えられました。それは、Unit全体の軽重、1時間の内容の軽重(重点的に扱い、仲間との協働学習で力をつける部分を特化)を考えることでした。

今回は、あえて映像なしで、授業を参観された方のコメントや私からの意味づけ(謎解き)で分析をしてみたいと思います。授業づくりの参考にしてください。

最初のレポートは、中学生の時に、松田先生の英語の授業を受けられた井手彩乃先生(福岡市立横手中学校)によるものです。また、上野正純先生(福岡市立三筑中学校)も同じクラスメートとして共に松田先生から学ばれました。 (*の太字部分は中嶋が付記)

1. 授業概要と設計意図

・授業はスピーチ活動を中心に組み立て、「be going to」を自然に使えるよう設計されていた。

・全体に一貫したストーリー性を持たせ、ピンクのマスキングテープで一部を隠し、子どもに内容を想像させ、最後に伏線回収を演出された。

・ALTと単元のゴールを共有し、授業ごとに、修正を重ねられた。

・教師主導型でなく、子どもが自発的に英語を使えるように「目的・場面・状況」を設定された。

2. 授業中の配慮・子どもへの対応

・座席配置は欠席者や学力に応じて柔軟に対応。発話が難しい子どもを配慮してあった。

・英語が苦手な子どもも参加できるよう、key sentence を何度も発音させ、ALTと授業中に適宜、理解度を確認された。

・授業の進め方が、教師の説明ありきではなく、子ども同士の peer learning(協働的な学習による気づき)がベースになっており、安心して学べる環境を醸成された。(授業は究極の 「学級作り」)

3. 評価とフィードバック

・単元の冒頭で「評価の観点」と「学習の見通し」を提示。それを授業ごとに確認された。

・各授業後に「振り返りシー」トを回収し、評価後に返却。「学びに関係すること」に限定して評価された。それにより、学習者の目指すゴールやベクトルの向きが同じになった。

・振り返り欄には英文でコメントを記入させられた(例: ALTへのメッセージなど)。

* ALTはそれを読み、授業に活用するようになる。HPに紹介した福岡市立柏原中の Liam はそれをすることでTTの意味や面白さを知り、授業デザインに開眼。(授業は、子どもの実態、興味・関心をどう活かすかが勝負)

・「思考ノート」を独自に作り、ワークシートは子どもが自主的に記録・活用。「思考ツー ル」は教師に言われた時だけ使うのではなく、日頃からそれに向き合せ、習慣にすることが大事。

* 町田市立金井中学校3年は、卒業前のアンケートで9割の子どもたちが「思考ツールを使うことで、即興でやり取りができ、まとまったことを何も見ずに、自信を持って言えるようになった。高校に行ったら、総合、探究学習、国語などでも駆使できるようになりたい」と語っていた。

4. 工夫された活動例

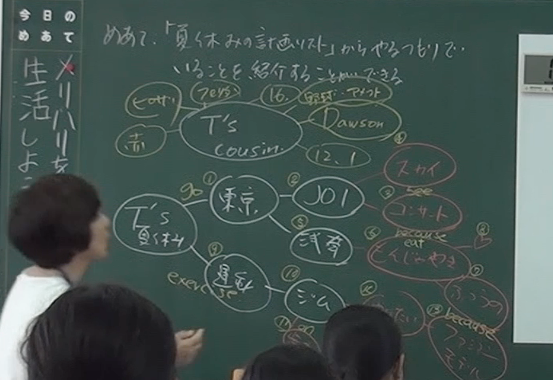

・マッピングを日常化:毎授業で活用、理解の整理に有効。他教科(総合など)でも展開、思考ツール利用の頻度を増やしていた。

・クエスチョン・メイキングでコミュニケーション能力をつける:2 分で多くの質問を作らせた。Yes/No で答えられるものはポイントが低くなる。それが子どもの工夫を引き出す。 5W1Hをどう使わせせるか。インタビュー・マッピングの導入前には不可欠な指導となる。

5. 授業進行・構成の特徴

・「(映画のように)CM(隙や間延び)の入らない流れ」「伏線回収が自然に起こる流れ」を意識。単元の脚本を丁寧に練り、どの時間に伏線(布石)を入れるかを決める。

・アクティビティは 2〜3 分が基本とし、テンポ良く展開。いきなりまとまった時間を与 えずに、A – Aʼ – Aʼʼのように「変化」(シフトチェンジ)のプロセスを考えて、時間を分割する。それにより、子どもが時間を意識しやすくなり、無駄な時間がなくなる。

・活動ごとに明確な「目的」(何のため、どんな力をつけるため)を設定し、子どもに対し て意味付けている。それにより「自然に学び」につながる設計。(授業デザイン)

・文法説明は必要最小限にし、まず十分に使わせてから、最後に最低限の解説を行う。

6. 使用教材・子どもノート

・思考ノート: ノートの作り方は、子ども自身のアイデアにより企画・構成。文法・語彙・ 表現・感想を記録。英文の部分には赤ペンで、修正箇所や振り返りを残す。評価の材料とすることを伝える。週 1 回または Part ごと(2〜3 時間)に提出し、教員(ALTも)が コメントをつけて返却。それが「凝縮ポートフォリオ」(内容を自分で確認のこと)となる。ワークシートが中心になる授業は「点」(バラ売り)になりやすく、終わりのチャイ ムと同時に頭から消えるので定着しにくい。しかし、自分で創作する(工夫できる)ノート作りでは、「自己決定」が起こるし、ノートを「評価」する観点を事前に示しておいたり、廊下にモデルとなるノートを並べたりすることで、子どもたちに「そうか!」と いう気づきが生まれ、それを取り込もうとするようになる。その時、「主体的に学習に 取り組み態度」が一変する。

7. 協議会まとめ

「文法を教える」のではなく、「自然な場面を用意すること、その中で自分ごとにして使わせる」ことに徹した高密度な実践である。一貫性のあるストーリー、明確な目的、テンポのいい進行、評価の「可視化」が子どもに安心感とやりがいを与えている。参加者にも 再現可能なアイデアが多く、今後の授業改善や研究への大きなヒントになった。

————————————————————————————————-

今回、松田先生の授業の「謎解き」をオンライン研修(令和7年7月8日午後8時〜10時半)で行いました。参加を希望された先生方(福岡市、兵庫県稲美町、神戸市の指導主事など)は、実際に授業をご覧になった方、ビデオで初めてご覧になる方に分かれましたが、ビデオの映像を20分ごとに止めて、グループ(ブレークアウトルーム6部屋×3,4人)で徹底的に分析をしました。

◆ オンライン研修から

レポーターは、HPでもご紹介した福岡市立柏原中学校の矢野和樹先生です。矢野先生も、昨年度のTT授業の改善に本気で取り組まれたことから、それに比例して、書く力も非常に高まっていることがわかります。全ては、教師の「デザイン力」次第です。「どう教えるか」ではなく、「4技能の質を高め、できるようにして自信をつける授業とは?」や「学習者の学習意欲を高め、豊かなコミュニケーション能力を培うためには?」を追究し続けることが授業づくりで最も大事なことだからです。

1.はじめに

「魔法だ」。松田先生の授業を見た英語教師は誰もがそう思うはずである。50分でこれほど濃密な実践ができることに愕然とし、自らの日頃の指導を振り返る。しかも、それを天性のものだと諦めず、中嶋先生にしていただいた「謎解き」を手掛かりに、その魔法を裏打ちするものが何なのかを分析してみたい。

2.全体構想がすべてを決める

松田先生の高密度な授業は、練りつくされた全体構想(単元計画)によって生み出されている。今回の授業のように、子どもを揺さぶる「転」が核となり、それぞれの授業を繋げ、1つのストーリーにしている。究極の引き算思考によって、無駄な時間が無くなり、子どもはゴールに向かって一直線に進むことができる。教師が子どもに指示して「させる」授業ではなく、学習者心理を第一に、笑いや驚き、ときに「?」を駆使しながら、子どもが思わず「したくなる」言語活動を展開されているのである。

あれだけ高密度な実践をされていながら、授業の最後に振り返りの時間がたっぷりと用意され、子どもが思考を整理したり、次の授業に向けて見通しを持ったりできるのも、思いつきなど一切ない、練りつくされた単元構想が決め手である。教えることを羅列するような「なんちゃって単元計画」では、子どもの「やってみたい」を引き出すことはできない。さらに、本時でも、「転」(山場)をしっかり考えてから授業を行う必要がある。

3.「技能」が身につけば「自信」になる

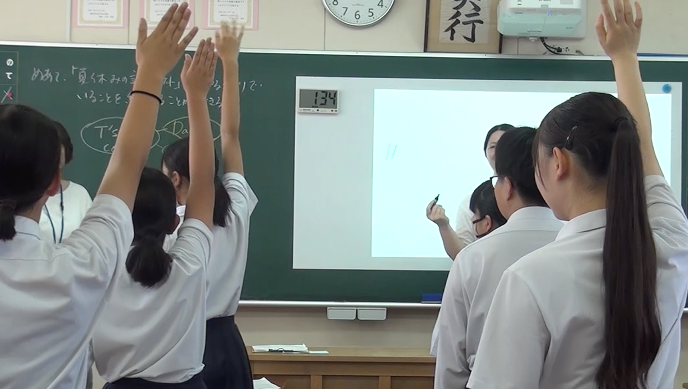

松田先生の授業では、子どもたちが生き生きとしている。どの子もまっすぐに伸びた挙手、教師や仲間に身体を向けて発言を傾聴している時の眼差し。松田先生の授業を受けている自分を誇らしく思っているかのように、全員が自信に満ちた表情をしている。子どもたちの育った姿に圧倒される。それを形成しているのが、出力型の授業である。

知識偏重で、教師が先に文法を説明し、ワークシートを穴埋めしていくだけの授業では子どもは育たない。どの子どもも技能が身についているから、松田先生と一緒に授業を創っているのだという実感を持ち、ますます意欲的に授業に参加する。それは結果的に、子ども同士のつながりや、予定調和でないインタラクションにも繋がっていくだろう。

松田先生は「技能」を育てるために、クエスチョン・メイキングなどの練習と、子どもが「知りたい」「やってみたい」と思う言語活動を区別して仕組んでいる。十分に仲間と話した後、それを整理するために「書く」というプロセスを大切にし、子どもが思考する時間を惜しまない。教師が話す英語の豊富なインプットと、子どもにとって心地よい発話のスピードも見逃せない。どの子どもも、おいてけぼりにされないように手立てを用意し、タイミングを見計らって浮き輪を外すことで、子どもが自分の力でできるようサポートしている。

松田先生の授業を見た翌日に自分が授業をすると、子どもの表情や姿勢を見て、どれほど自分が子どもを育てきれていないか愕然とし、子どもに申し訳ない気持ちでいっぱいになる。子どもが自信を持って生き生きと授業に参加できるよう、まずは技能を育てなければならない。

4.真のティーム・ティーチング

「ALTの参画(×参加ではない)が大切」という中嶋先生の言葉に目から鱗が落ちた。子どもと同様に、ALTも主体性・創造性を持ち、自分も一緒に授業を創っているのだと思えるようにすることで、ますます授業に前向きに関わってくれるようになる。授業で見せていただいた松田先生とALTの阿吽の呼吸から、2人がゴールを共有し、日常的にコミュニケーションを取り合って授業作りをしている様が垣間見えた。

そんな2人から生まれるインタラクションが、さらに子どもの「知りたい」「やってみたい」を引き出していく。きっと、ALTは松田先生とのティーム・ティーチングを心地よく感じ、自らの有用性を実感しているはずである。福岡市が目指すべきティーム・ティーチングのゴールが示されていた。そのために必要なのは、何より2人が同じゴール、理念を共有すること。どんな子どもを育てたいか、お互いに心を開いて話し合うこと。そして、授業では餅つきでALTにも舵取りを任せる。松田先生は、学習者心理と同じように、ALTの授業者心理を大切にし、子どもと一緒にALTをも育てている。ALTに渡されたリモコンが、その象徴である。

5.終わりに

松田先生の授業はあたたかい。教師が子どもひとりひとりと目を繋ぎ、子どもの反応をユーモアいっぱいに拾い上げる、心から授業を楽しんでおられる。子ども同士もそんな教師の姿にならって、お互いの言葉を大切に受け止める。松田先生が人と人との繋がりを大切にし、相手に関心を持つよう、授業を通して育ててこられた結果、あのような受容的な雰囲気が醸成されているのだろう。そんな土台があるからこそ、子どもたちは安心して仲間と英語でやりとりし、自分を表現できる。まさに「心・技・体」、そのどれもが極められているのが一流の教師なのだと教わった。

◆ 松田先生より

松田先生は、一昨年の地球市民オンライン塾で行われた、蒔田 守先生(元筑波大附属中)と稲岡章代先生(元賢明女子学院中)の授業をストップモーションで分析する研修で、大きな衝撃を受けられると同時に、「自分もこんな授業がしたい」と考えられ、本気で「単元計画」に取り組まれました。松田先生は、今回の授業を振り返って次のように言っておられます。

「稲岡先生、蒔田先生の授業を拝見してから、ずっとやりたいと思っていた授業がようやくできたように思います。今回の取り組みで、緻密に単元全体の計画を練ることの大切さ、TTの授業を組み立てる楽しさ、そして素晴らしさを知ることができました。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2024/08/オンライン)①蒔田先生の授業(謎解き編).pdf

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2024/03/オンライン)②稲岡先生の授業(謎解き編).pdf

そして、今回、中嶋先生から謎解きをしていただけたことは何事にも代えがたい経験になりました。ありがとうございました。今夜は、福岡市英研の先生がたくさんオンラインで参加してくれました。皆さん、少しでも心が動いて、単元構成の大切さに気付いてくださったらと思います。皆さん、優秀な方々です。力を合わせれば、福岡市を大きく動かすことができると信じています。なお、今回のオンライン研修は、他地区の方々、兵庫の先生方、神戸市の指導主事さんたちとの交流もでき、大きな刺激になりました」

◆ 松田先生の授業で「真似たい」ところ(中嶋から)

🎯「説明したい…」をちょっと我慢するだけで、授業は生まれ変わる

授業中、子どもがうまく答えられなかったり、間違えたりすると、教師が「待ってました」とばかりに「これは…」とドヤ顔で説明を始めていないでしょうか。「教えてやりたい」という気持ちはわかるのですが、それを繰り返してしまうと、やがて子どもはどうなるのか、その状況を想像してみなければなりません。

それは、「丁寧に教えられること」が当たり前になってしまい、言われるまで待つ(言われたことしかしない)子どもが育ってしまうということです。そのたびに、子どもの「自分で考えるチャンス」や「やってみる時間」(いずれも「思考」の機会)がどんどん 減っていきます。すると、チャイムが鳴ったときにハッと我に返り、「あれ?結局、子どもはほとんど話してなかったかな…」ということになってしまうのです。反省をしても、それが繰り返されてしまうのは、文法(説明)ありきの授業になっているからです。

🎯「教える→わからせる」ではなく、「気づく→わかった」の流れにする

学習者にとって意味のある授業とは、「まずはやってみて、自分で気づく」ことから始まります。いきなり説明されるよりも、活動の中で「なんか、この場面、似ているな」とか、 「もしかして、これはこういう意味?」と子ども自身が感じること。それが彼らの「知的好奇心」 を喚起し、やがてそれは「探究心」につながっていくようになります。

こうした“気づき”を引き出すのが、教師の腕の見せどころです。本当の Backward Design(育った子どもの姿から逆算すること)は、「文法を教えること」(教科書の内容) からではなく、「子どもにつけたい力とは何か?」「子どもに何を気づかせたいか?」から始まります。

🎯最後に、ストン!と腑に落ちるような「気づき」を

「演繹法」(頭から教え込むやり方)ではなく、「帰納法」(クイズのように自分で考え、「そういうことか!」と自分で納得するやり方)の方が定着度が高くなると言われています。

👉 「そうだよな、やっぱりあってた!」

👉 「違ってたか?! でも近かった!」

👉 「なるほど、そういうことだったのか!」

こうした感覚が、子どもの学びを深化させていきます。よって、授業の終盤で、「あれ?これってもしかして、〇〇っていうことかな?」というつぶやきが出てきたら、 教師が言います。”BINGO! その通りだよ(Yes, that’s right. You did it. That was today’s goal.)”

人は、他から教えられたことは忘れても、自分で気づいたことは忘れません。ですから、子どもがストンと納得するような授業のプロセスを考えることがワクワクする授業につながります。そのルールとして、文法は「最初から教師が教える」のではなく、「活動をした後に学習者が気づけるようにする」ことです。そうなるようにゴールから逆算すると、どんな練習、どんな言語活動を事前に用意しておかなければならないかが見えてきます。最も大切な「振り返り」 (気づきの意味づけ)をスルーすることはできません。そうすると、教師は時間配分を緻密に考えるようになり、途中で時間をチェックしていくので、ダラダラと授業を進めることがなくなるのです。

🎯時間設定は「短く区切ってテンポよく」

授業がだらけてしまう原因の一つに、「活動時間が⻑すぎる」ということがあげられます。これは、教師のタイムマネジメントの悪さが原因です。よく見られる 5 分、10 分…といった大雑把な時間設定だと、子どもはのんびり構えてしまい、途中で集中力が切れてしまいます。子どもの集中力はせいぜい3分です。NHK Eテレで「えいごルーキーGABBY」を制作していた時に、ディレクターから「セサミ・ストリートやお母さんと一緒の話題は1つが2分30秒で作られています。子どもたちの集中できる時間の限界なんですよ。人は3分を過ぎた頃から、集中力が途切れてしまい、『⻑い…』とイライラし始めるんです。カップヌードルも3分でしょ?ヒットした映画の多くは、それぐらいで場面が転換するように作られています」と教えてもらいました。

3分が、授業をテンポよく、子どもの集中力を保持しながら進めていく時のスケール(物差し)となります。教師は、自身の話術を高めるために、自分が喋りはじめたらすぐに3分タイマーをセットし、練習をすると、だんだん無駄がなくなり、端的にまとめるようになります。これが習慣になると、ダラダラと話す癖が治っていきます。

そこでお勧めなのが、「短い時間に区切って使う」方法。たとえば:

• 「1 分スピーキング」

• 「2 分ペアトーク」

• 「3 分リーディング、3分で50語レポート」

このように時間を絞ってテンポよく活動を進めると、子どもの集中力がぐっと上がります。教師は、黑板のタイマーをオンにして任せっぱなしにするのではなく、持ち運びのできるタイマーを首からかけて、残り時間を 20 秒前に知らせます。細かくカウントダウンをしていくのは NGです。シンプルに「10 秒前、5秒前」とだけ言います。

⏱「延長請求」を自分で判断させる

さらに効果的なのが、「あえて、活動時間を少し短めに設定し、子どもたちに延長請求を申告させる」というやり方です。たとえば、活動の途中で、If you want more time, how many minutes do you need? Show your fingers. と声をかけます。すると、一斉に子どもは指を示します。「あと 2 分ほしい」という場合は自分の指で「2」を示すのです。”OK. I’ll give you two more minutes”と言うと、子どもたちは「あと何ができそうか」「どこまでやれるか」を自己決定して動くようになり、自然と集中力が上がります。これもタイム・マネジメントの効果です。

💡まとめ

• 教師の説明は、最初ではなく、最後に「気づきの答え合わせ」として入れると効果が上がる

• 活動時間は「短く区切ってテンポよく!」

• 子どもに「自分で延⻑したくなる」ようにタイムマネジメントをすることで集中力が爆あがりする

• 授業デザインは「足し算」ではなく「引き算」(必要最低限のことを「漆塗り型」で変化を加えて習熟させる)

いかがでしょうか。蒔田先生、稲岡先生の授業から「学ばれたこと」を自分なりに活用された松田先生のように、責務と矜持を持った教師の「決して遅くない、今からでもやってみよう」という思いは時空を超えて、後に続く若者たちに「自分もそうありたい」という勇気を与えます。