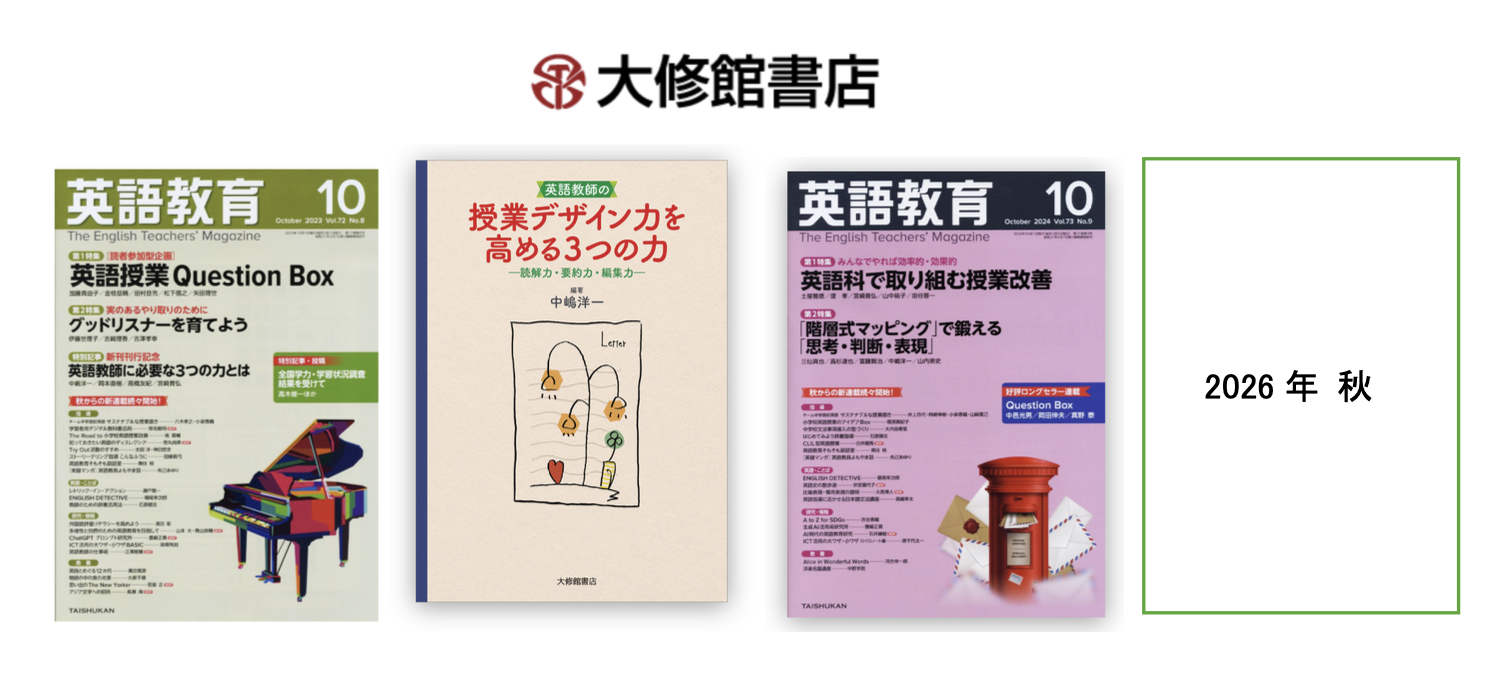

◆ 大修館書店より新刊の発売が決定

大修館書店の新刊企画最終審査を経て、直山木綿子先生(元文科省視学官・関西外国語大学教授)との共著『4つの「思考ツール」で授業が大きく変わる!──「広げる・つなげる・まとめる・活用する」指導で深まる言語活動』(仮題)が正式に出版する運びとなりました。これは「英語教師の授業デザイン」シリーズ第2弾です。新たな航海の出港です。

◆ 羅針盤を手にした仲間たち

この航海には、6名の先生方が“航海士”として参加しています。

グダーニ藍先生(高知県四万十市立具同小学校)

栗橋ゆかり先生(東京都町田市立金井中学校)

本田大輔先生(東京都北区立飛鳥中学校)

上野正純先生(福岡市立三筑中学校)

山内崇史先生(麻布中・麻布高等学校)

三仙真也先生(福井県立藤島高等学校)

彼らは、現在、マンダラ・チャートや階層式マッピングという「航海図」を広げ、全体構想を練っています。卒業前に行った生徒アンケートでは、ほとんどの子どもが「思考ツールは本当に役に立った。進学しても引き続き使いたい」と声をそろえて言っています。生徒の手書きの声、ノートのBefore & After、TT授業で変化を実感したALTの証言──そのすべてが、航海記録としてこの本に収められる予定です。刊行は2026年秋の予定です。

◆ それまで 「待てない!」という方へ

もし出版まで待ちきれない方は、これからアップされる予定の記事をご覧ください。

7月26日開催「3時間思考ツール体験セミナー」(川越市)

8月1日開催「インタラック・オンラインセミナー」

特に、「今までマッピングをやってみたけど、うまく行かなかった」という苦い経験をお持ちの方、さらに「結局、学力が高くないとできないのでは?」と思い込んでおられる方は、川越での研修に参加された文科省の早川優子教科調査官、同じく国立教育政策研究所で「全国学力・学習状況調査」に関わっておられる贄田 悠 学力調査官のコメント、さらには参加者のレポート(感想)をお読みになると、きっと疑念が晴れるはずです。

また、インタラック・オンラインセミナーには全国から300人の方々が参加されました。講座が終わってチャットに書かれた参加者の感想では「衝撃だった」「悶々としていたが目が覚めた」「できていない理由がよくわかった」「授業を抜本的に見直したい」という内容のものが多数見られました。そこでご紹介した内容については、インタラック契約地区の学校では、Teachers Cloud(TC)から閲覧することが可能です。TCやForefront(情報誌)では、インタラックのアドバイザーの方々(吉田研作先生、向後秀明先生、直山木綿子先生、狩野晶子先生、西村秀之先生など)の寄稿、スタッフと共同制作されたTT用教材や授業映像などが見られます。まさに“授業づくりの宝箱”です。

◆ 授業デザインの極意──栗橋ゆかり先生の実践

特におすすめなのは、大修館書店『英語教育』2024年10月号で反響を呼んだ、栗橋ゆかり先生(町田市立金井中)の実践です。中3の3か月間(11月〜2月)で「探究コーラルマップ」に取り組み、生徒の主体性をどう引き出したのか──その手順や工夫が、中嶋との対談形式で紹介されています。実際の資料や学習指導案も公開されており、授業改善のヒントが次々と見えてきます。もちろん、”無料”です。

◆ 教師のゴールは「子どもたちがワクワクする授業」

授業は教師の“航海図”で決まります。栗橋先生の、学習指導要領という灯台を目指し、教科書(眼にみえる岸)に縛られすぎず、「知識」と「技能」の両輪で子どもたちを自律的学習者に高めていく授業は圧巻です。

実際、TCの映像を見た先生方は、2学期に向けて早速「授業改善」の帆を揚げ始めておられます。

インタラック契約がなくても、近隣で受注している市町の学校で視聴は可能です。

「羅針盤」の存在を知らないまま、日々の授業をこなしていく。または、知っていても、何もアクションを起こさない。それでは、「羅針盤」をもたない錆びついた授業になってしまいます。

ぜひ映像をご覧になり、皆さんも「新たな一歩」を踏み出してみてください。