◆ PDCAを“生きた授業設計”にするために

午前の部:研究成果と現場の知見

午前は、狩野晶子先生(上智大学)、仲沢淳子先生(立教大学)、向後秀明先生(敬愛大学)がご登壇。

狩野先生&仲沢先生:「ALTの行動と児童・生徒の英語学習意欲の関係」

向後先生:「学習意欲と教育的支援の在り方」「高校における新しいグローバル・リーダーシップ育成プログラム」

いずれも、調査や診断を通じて得られた具体的な知見を共有してくださいました。

午後の部:中学校での実践例

午後は、西村秀之先生(拓殖大学)と栗橋ゆかり先生(東京都町田市立金井中学校)がご登壇。

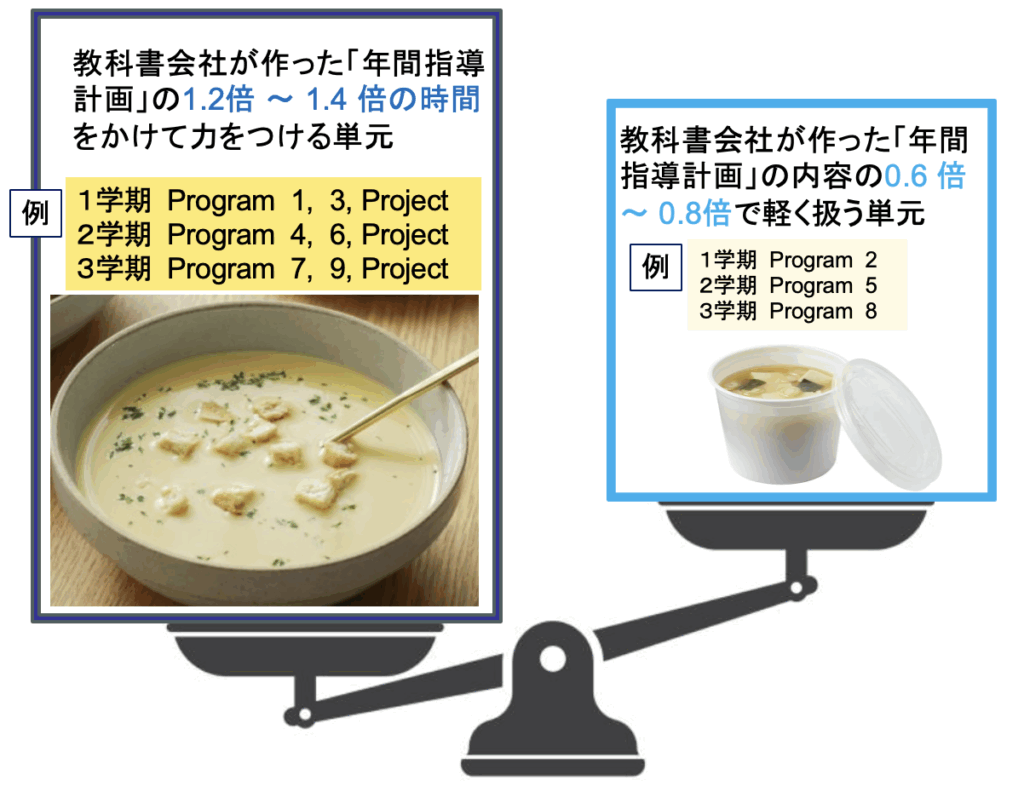

西村先生:「教科書の進度とALT活用を両立させる方法」

栗橋先生:「中1・3学期における“実際に使える英語力”を育てる授業モデル」

どちらも、ALTを授業の“添え物”ではなくパートナーとして活かす視点が明確でした。

総括:PDCAはどこから始まるのか?

私は最後の総括で、次の点を強調しました。

ALTとの関係性を高め、TTの授業を“バラ売り”ではなく、ゴールから逆算して、一緒に単元構想を練ること

発話や思考を促すには、“情報を整理する訓練”と“考えを形成する訓練”が不可欠であること

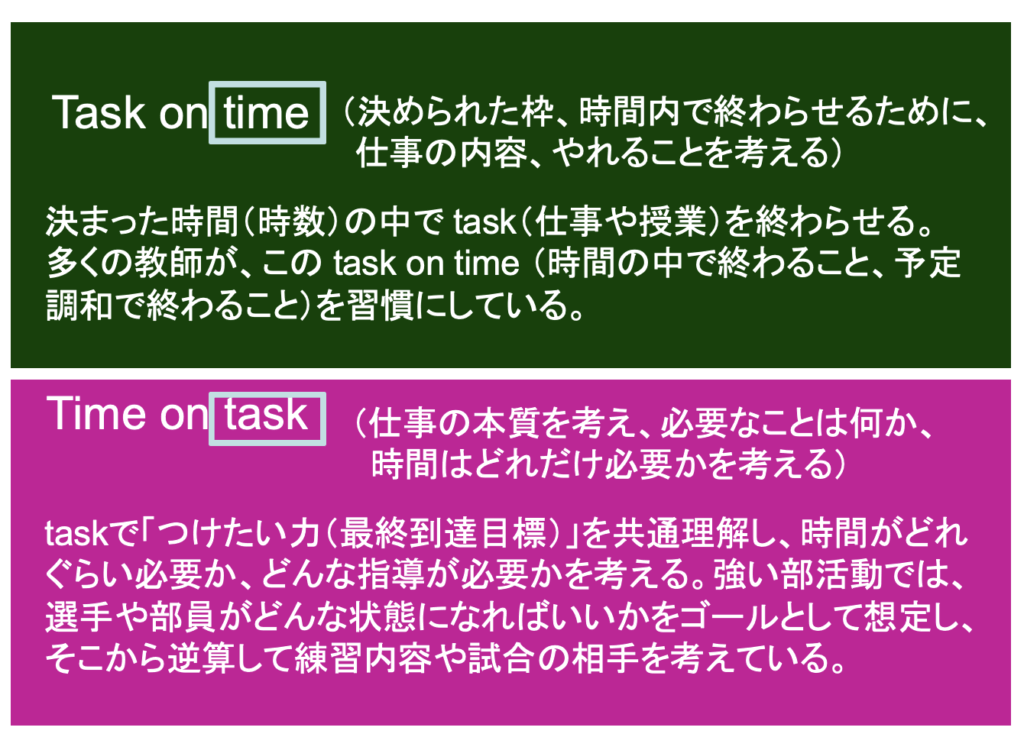

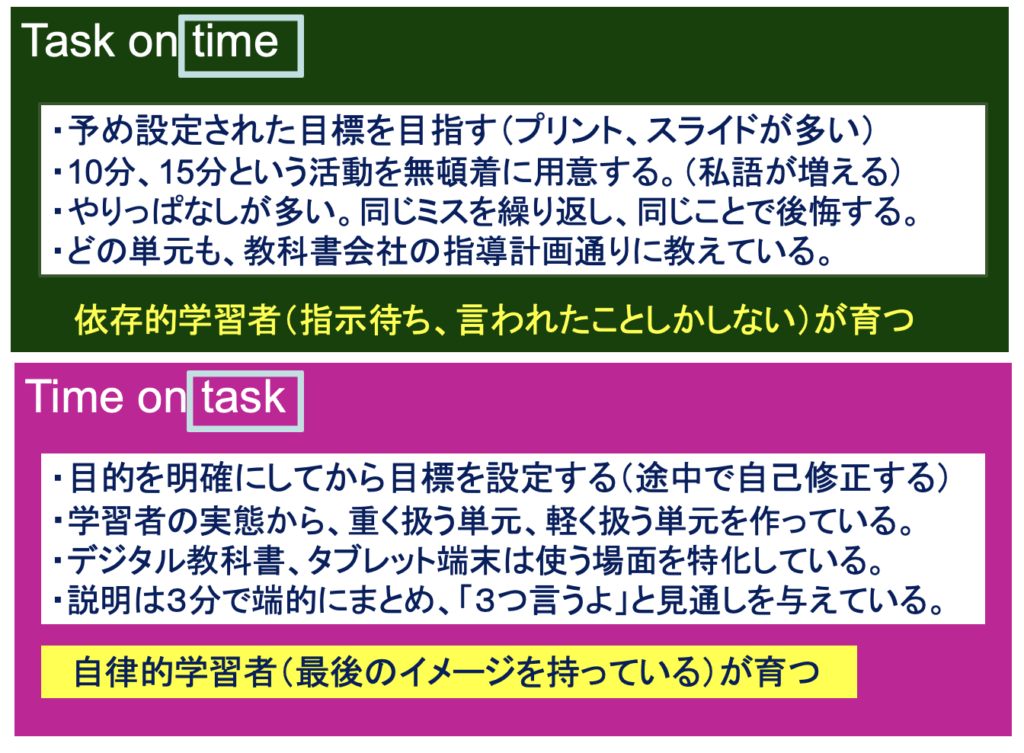

PDCAの出発点は人によって異なります。たとえば、「教科書の内容の定着」というゴールからPlanを立てる人は、学習指導案の主語がほぼ「教師」になります。

生徒の実態(知識・技能の習熟度、つまずき、関心)からPlanを立てる人は、単元全体をストーリーのように考えることができます。

前者は、1時間の授業が断片化しやすく、学習指導案が「授業進行案」になってしまいます。

後者は、単元を通じて「生徒ができるようにする」ことを目的とするため、系統的・段階的な学習プログラムを作るようになります。

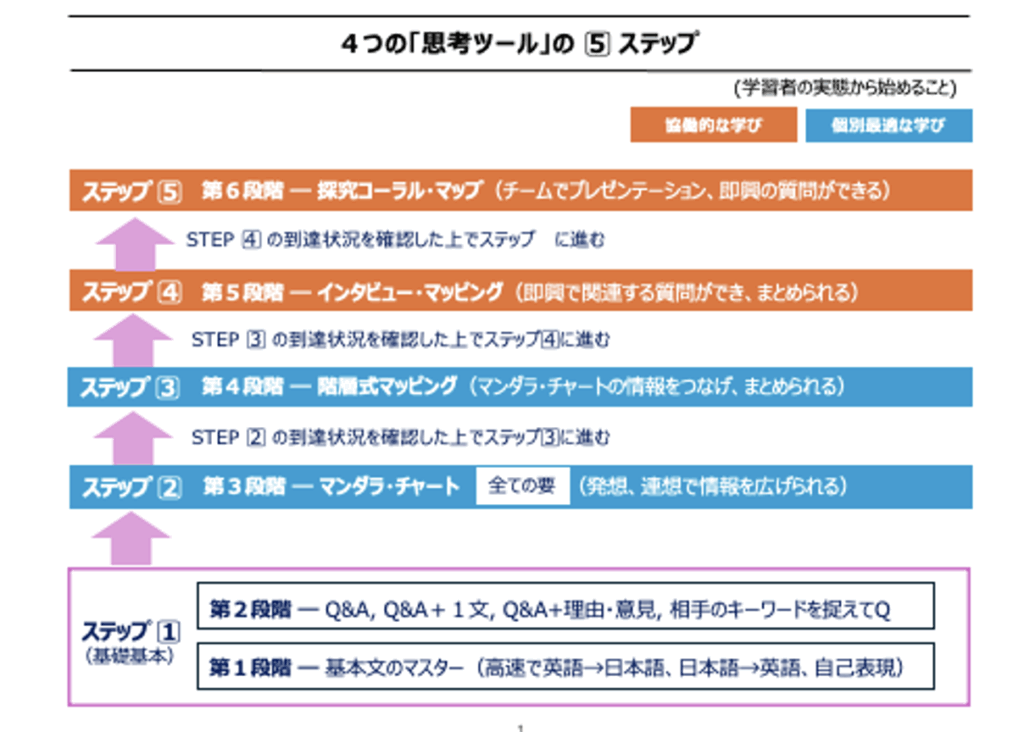

有効なのが、Facts → Outlook → Try & Error → Check → Implication という流れです。それは、単に「教えるためのPlan」を考えるのではなく、Facts(生徒の実態、学習指導要領でねらっていること)から、単元全体の見通し(Outlook)を持って実践し(Try & Error)、中間発表などを位置付けるなど適宜修正(Check)をかけながら、最後は到達度をきちんと振り返り、学んだことを意味付けること(Implication)が必要であり、それによって「メタ認知能力」が高まっていくのだということです。

これはAAR(Anticipation – Action – Reflection)の考えにもつながります。

Anticipation:学習の「必要感」を高める課題や発問で、ワクワク感と見通しを持たせる

Action:自己決定を促し、「自分ごと化」した学習へと導く

Reflection:学んだことの意味づけ、疑問の整理、次の到達点の設定をする

単に、「見通しを持って実践し、最後は振り返る」といった浅い捉え方ではなく、「言葉の定義」を確認し、真の意義を理解することが大事です。

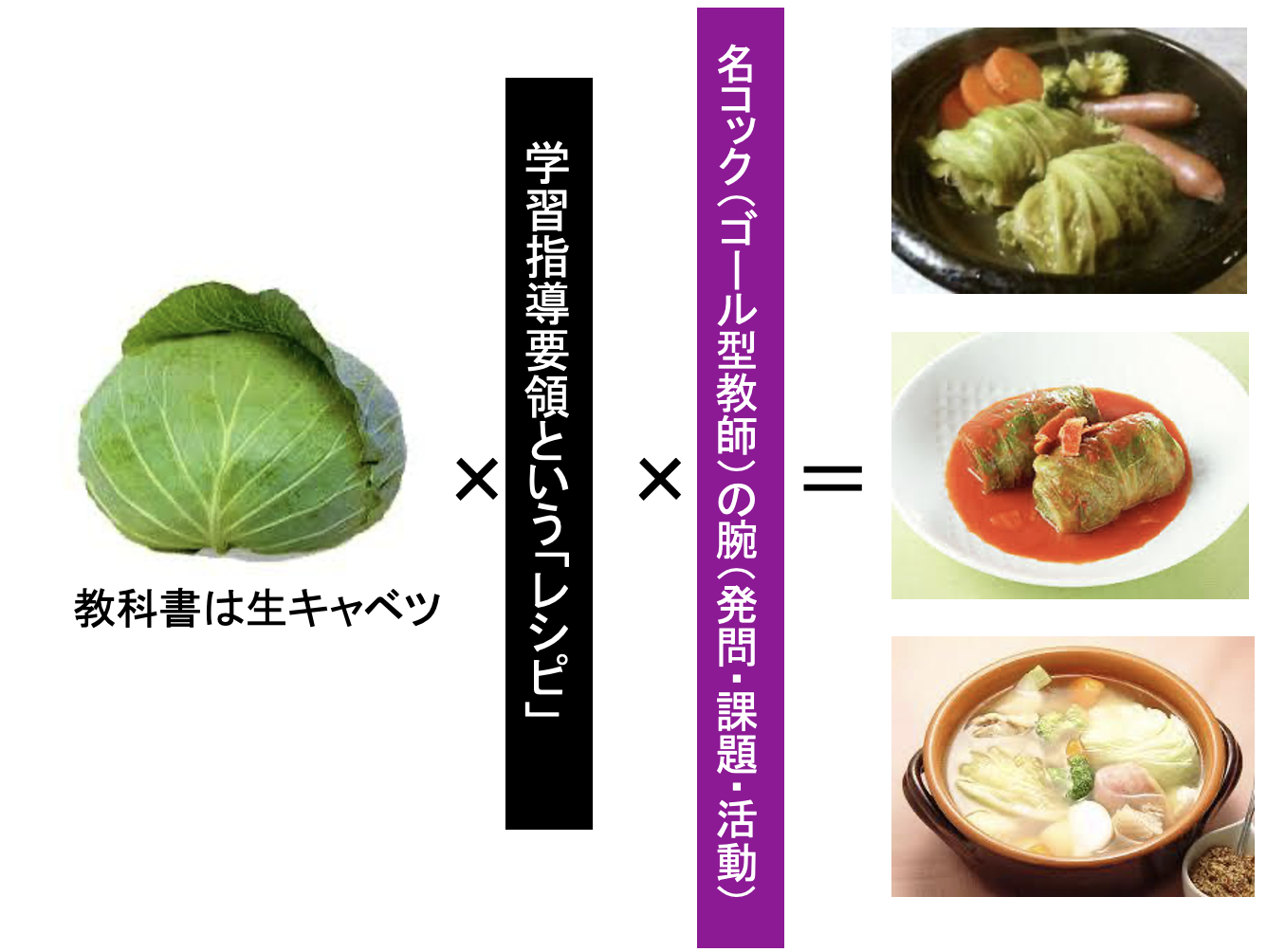

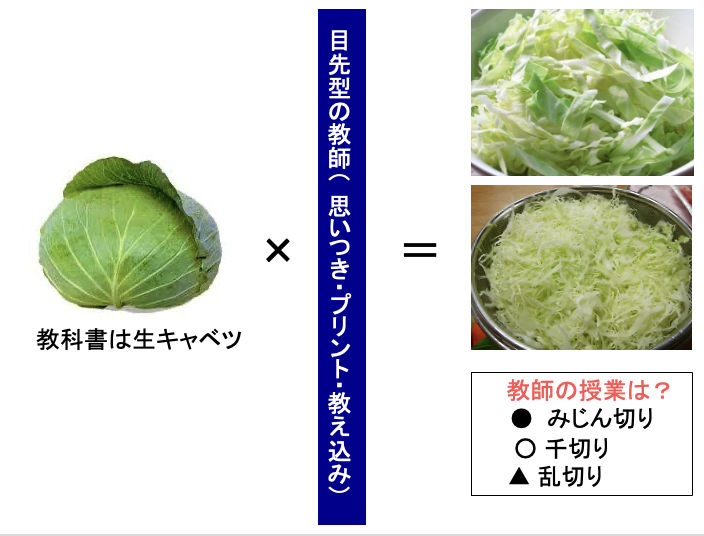

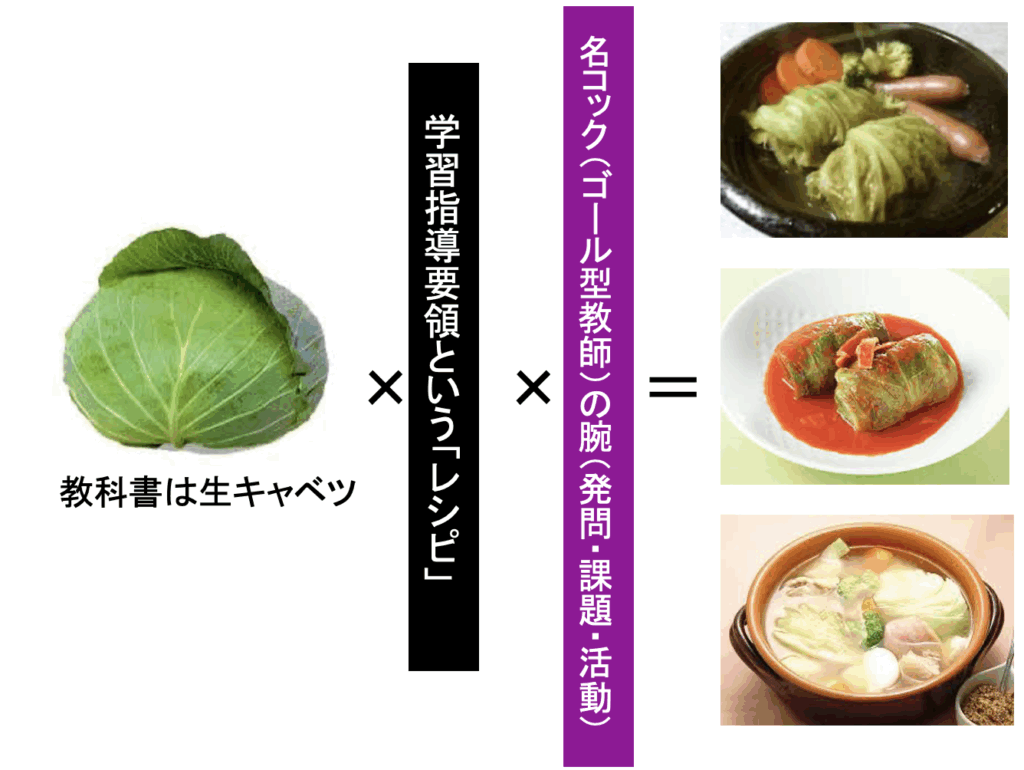

◆ 教科書は“素材”──素材を「教材」に高めるのは教師の力量

教師にとって「学習指導要領」は、医師にとっての医学書、弁護士にとっての六法全書と同じです。医者が「医学書」を読まない、弁護士が「六法全書」を見ないということはあり得ません。自分の職業の拠り所(羅針盤)だからです。

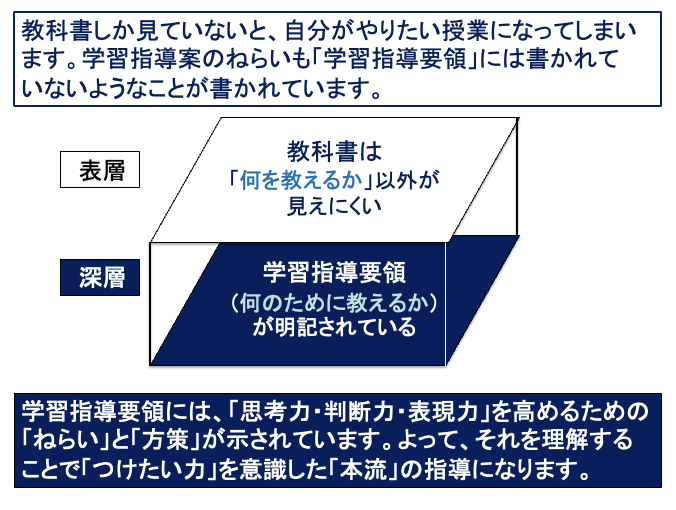

しかし、教師は「学習指導要領」を正しく読み込んでいる方は少なく、文科省による「教科書検定」が通っている教科書を最後までやれば、「学習指導要領のねらいに基づいた授業」をしたことになると考えています。

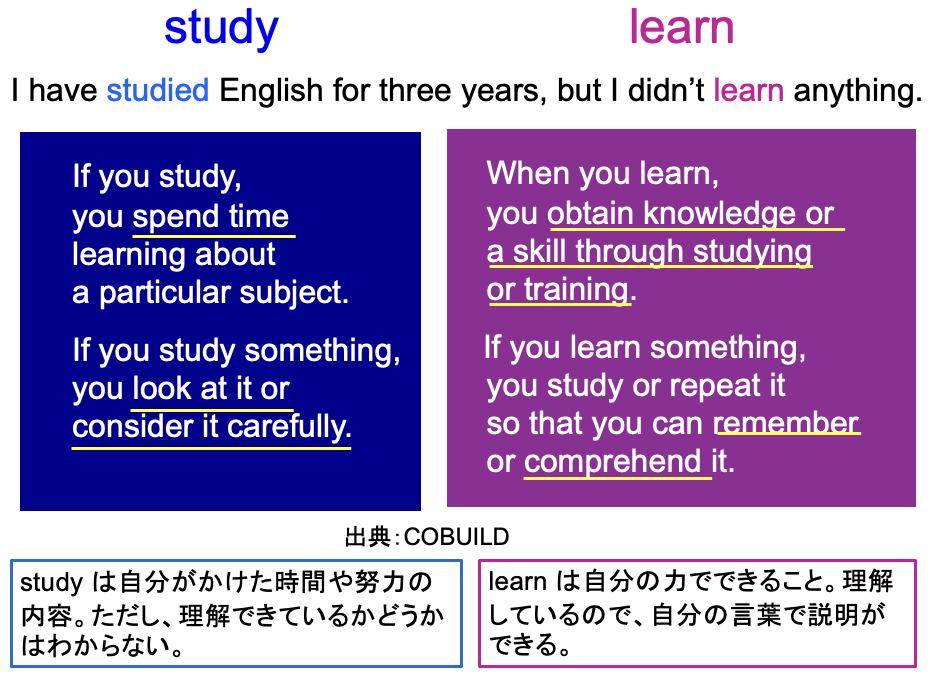

ところが、そうではありません。教科書を終わっても、learnできたか(自分の言葉で説明ができる、何も見ないで自分でできるか)どうかはわかりません。なぜなら、教科書はあくまでサンプルが載った素材集にすぎないからです。

教師の役割は「教科書を教えること」ではなく、次のことを遂行することです。

学習指導要領を正しく「読み解く」こと

推論発問・評価発問で生徒の思考を揺さぶること

「やってみたい!」と目を輝かせる課題を仕掛けること

「読み解く」とは、読んで内容がわかることではなく、具体的にどのような指導を展開すればいいかを自分で考え、そのプログラムを用意できるということです。

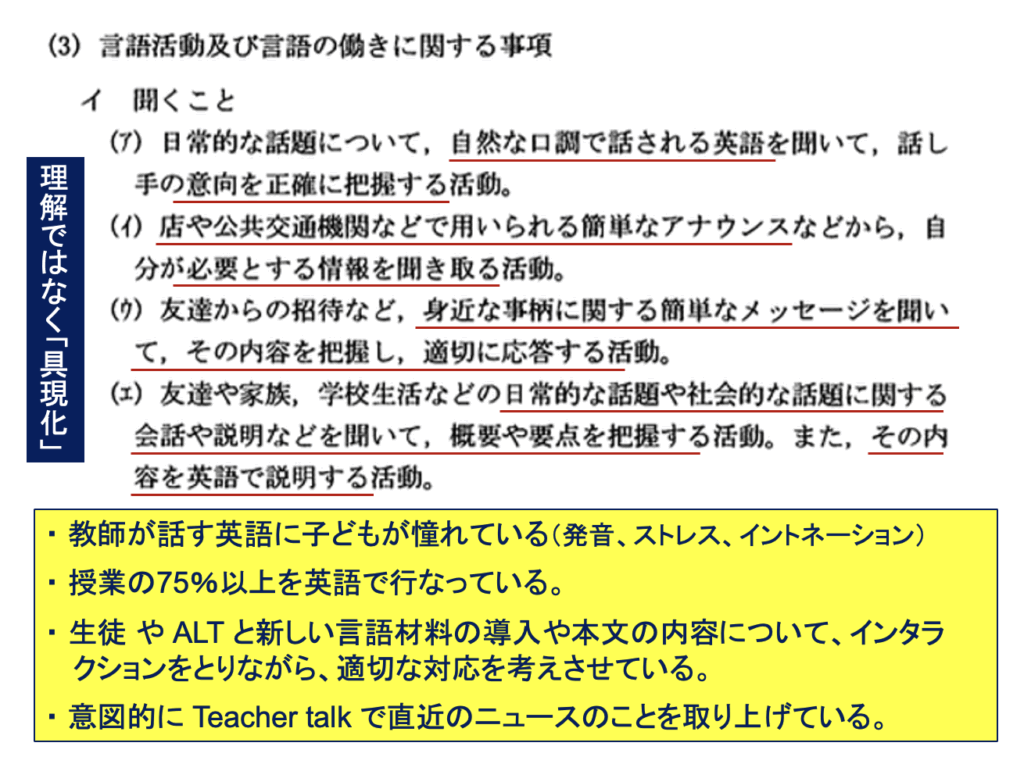

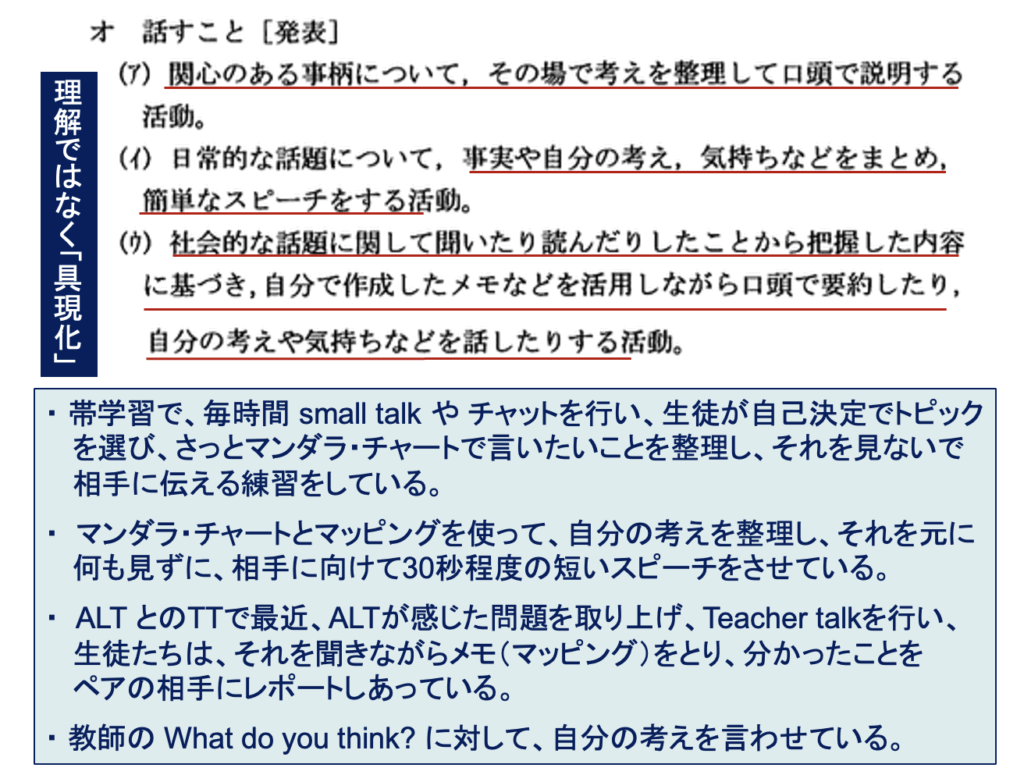

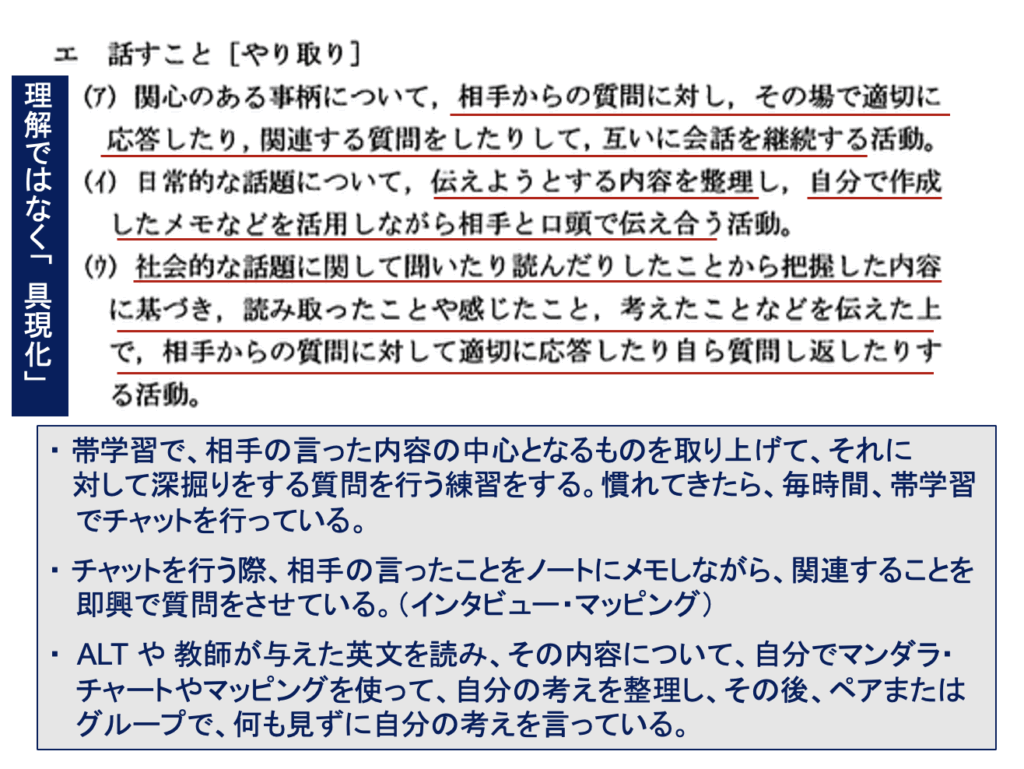

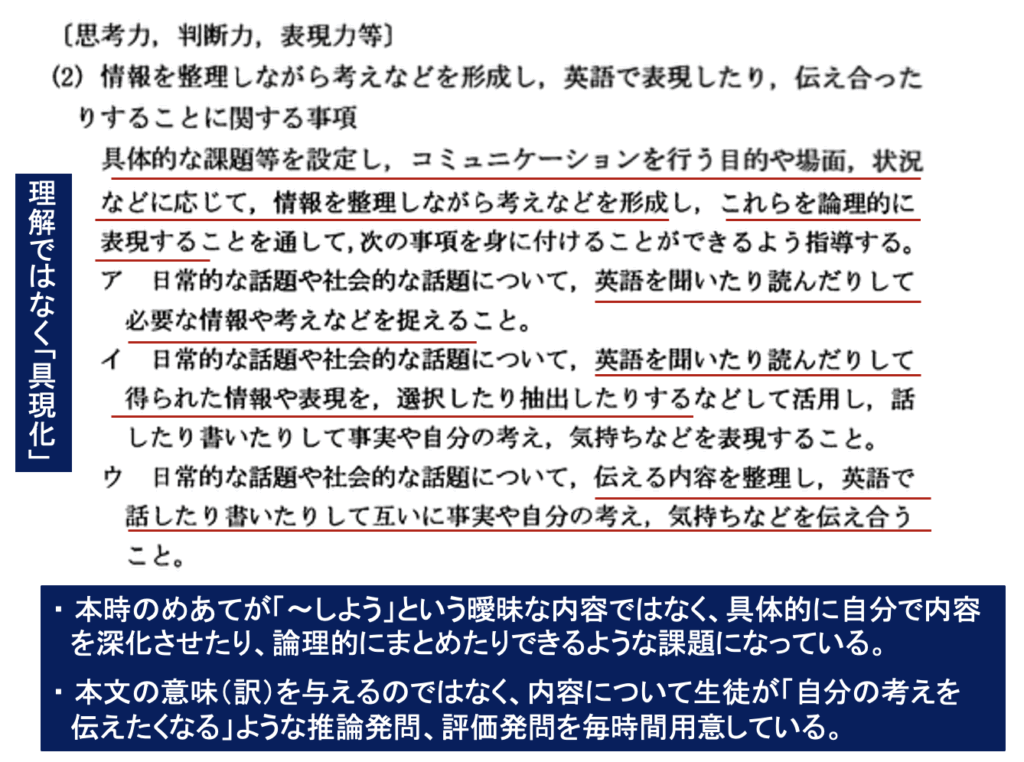

セミナーでは、それを具体的にご紹介しました。「聞くこと」「話すこと(発表、やり取り)」〔思考力・判断力・表現力等〕を例に挙げて説明をしました。色がついた枠の中が、授業で行うべき具体的な指導例です。

このように、学習指導要領に書かれていることが、一体「何」を意味しているのか、授業でどんな指導が必要になるのか、それを想像しながら内容を読み解くことが大事なのです。

そして、教科書に載っている「練習」の活動と「言語活動」のどれがそれに相当するのか、教師が正確に把握しておくことが望まれます。

「何のために」を子どもたちにきちんと説明できること、それが教師に求められる「専門性」です。それが低いまま(素人レベル)で授業をしていると、子どもたちには「納得」が生まれず、「伸びしろ」が奪われてしまいます。

「教科書任せ」(教科書に依存)では、教科書に載っている活動を順にこなしていくだけです。「何のため」にそれをするのか、「最後はどうなればいいのか」も考えず、場当たり的に(思いつきで)授業をしていれば、子どもたちは「英語が使える」ようにはなりません。

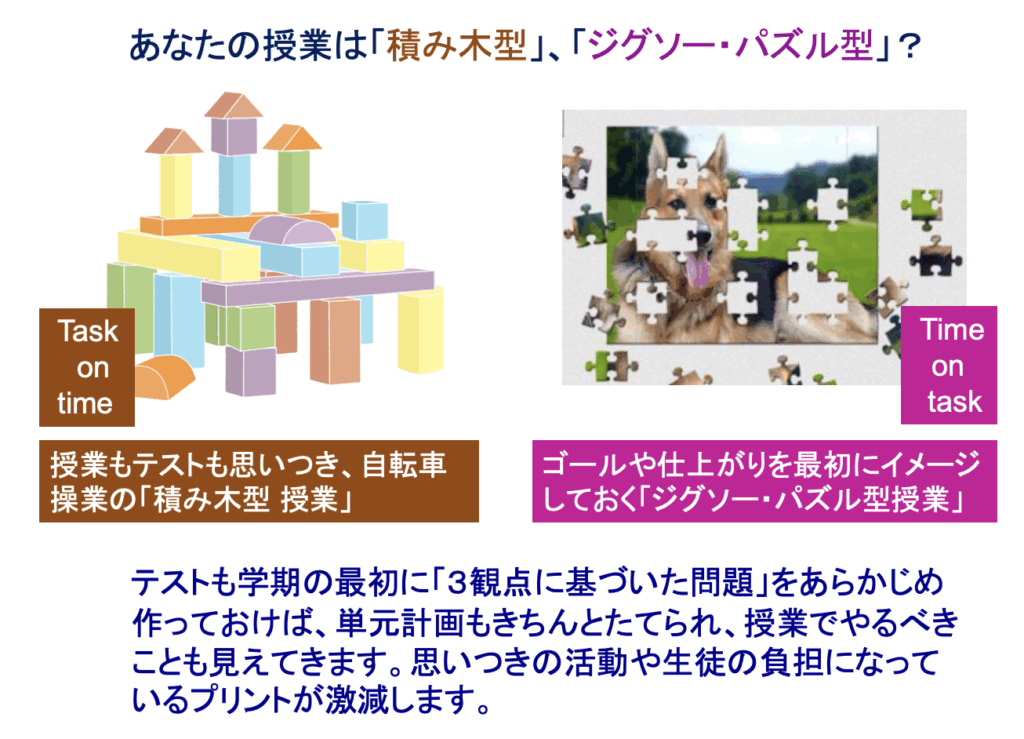

それでは、以前、このHPでご紹介したような「積み木型」(目先しか見えていない、自転車操業型)の授業です。生徒を伸ばすのは、あくまでも単元の最後のゴールを生徒と共有し合う「ジグソーパズル型」の授業です。

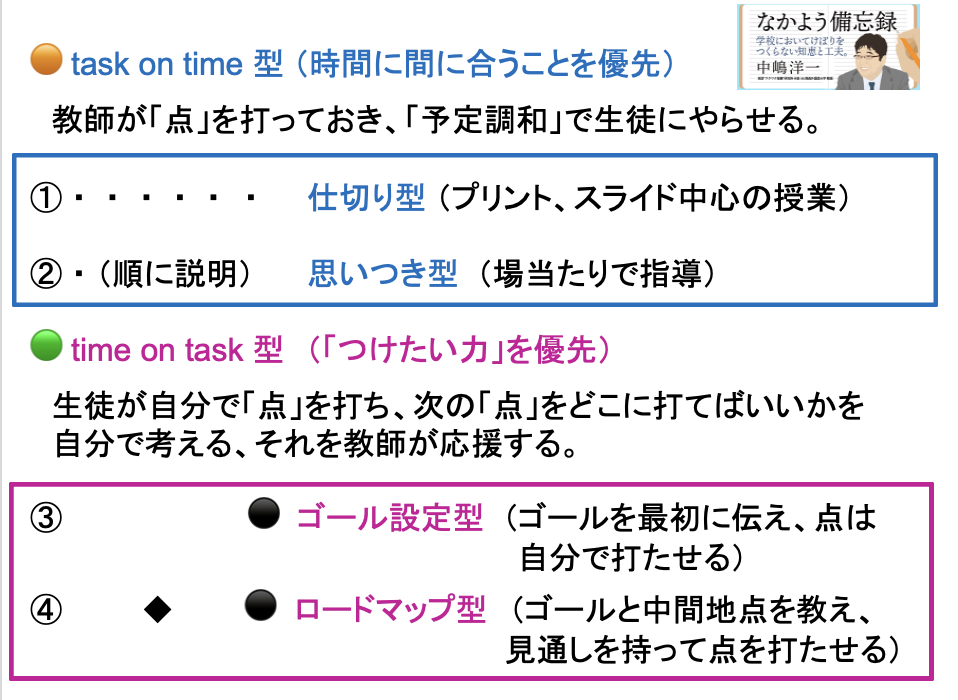

◆ 人に「点」を打ってもらう教師か、それとも自分で「点」を打って繋げていける教師か

当日使用したスライド(自作)を一部ご紹介しておきます。

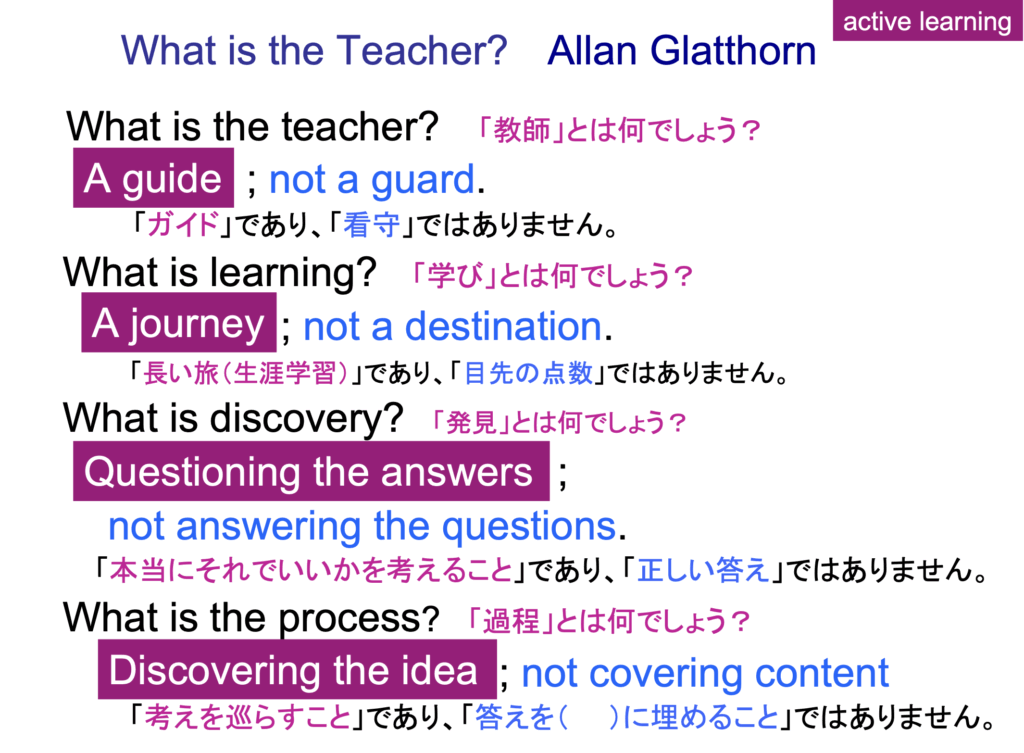

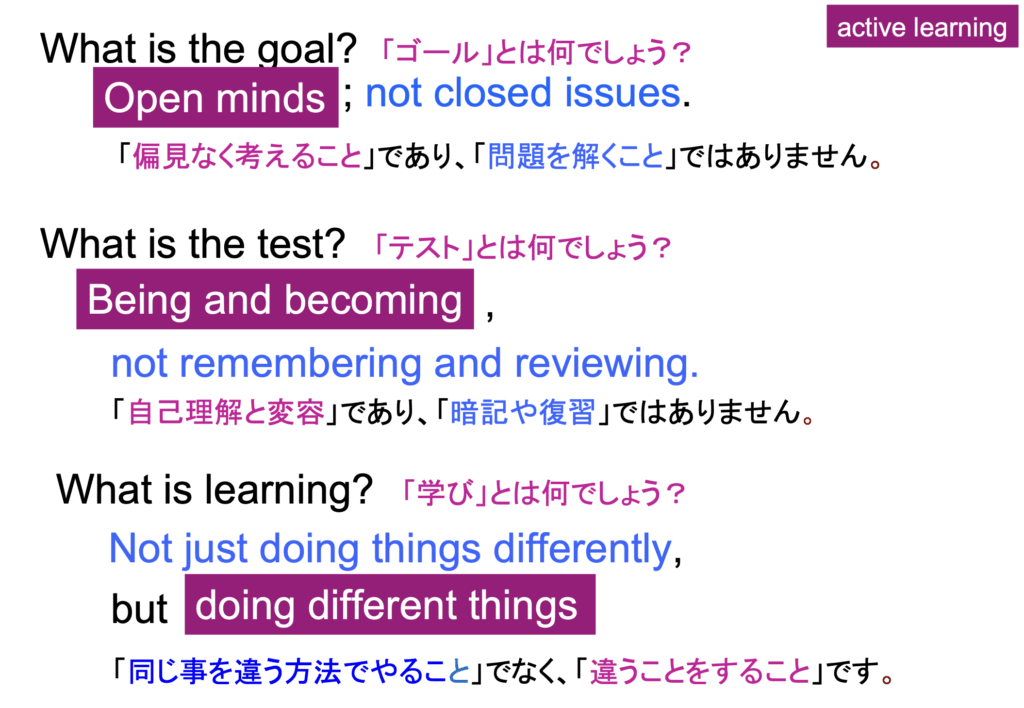

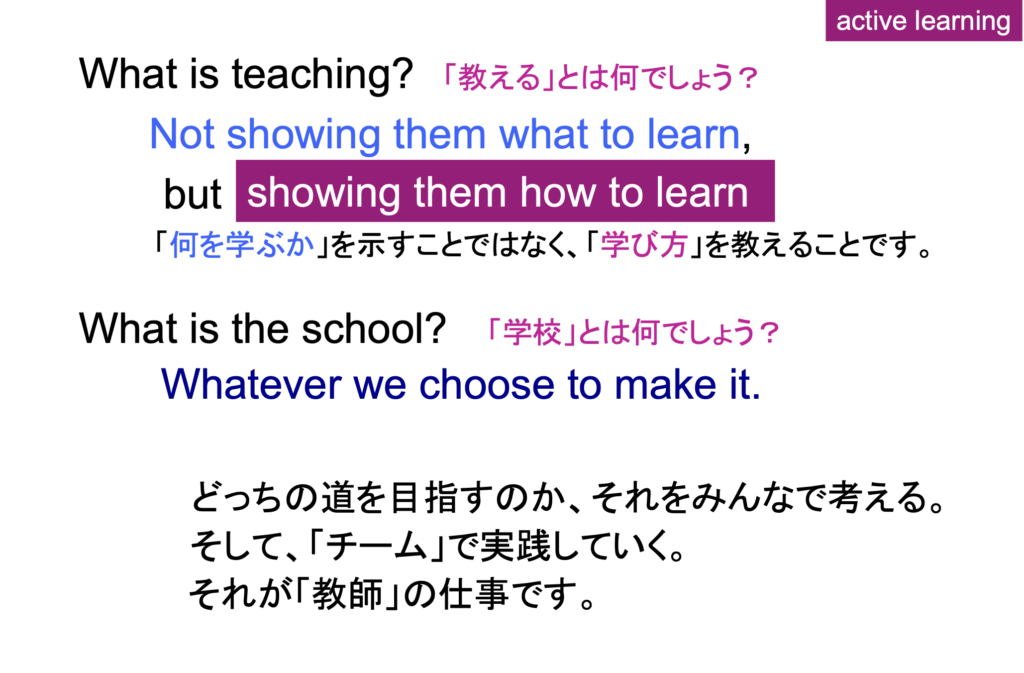

この定義の違いを読むと、なぜ、Active Learning が必要だと言われているのかがお分かりいただけるのではないでしょうか。Active Learning とは、ペアやグループで活動をすることではなく、授業の最後には一人ひとりが obtain knowledge or a skill(自分で説明できる、自分の力でできる)、comprehend(何も見ないで自分の言葉で説明ができる、具体例が言える、学んだことを自分なりに活用できる)という「learn」の状況にすることが大事であり、その回数を増やすこと(active)が本当の Active Learning であるということです。

自分は「点」を人に打ってもらうタイプなのか、それとも自分で「点」を打ち、それを繋いでいくタイプなのか。

それが教師の人生を決めます。ご覧ください。

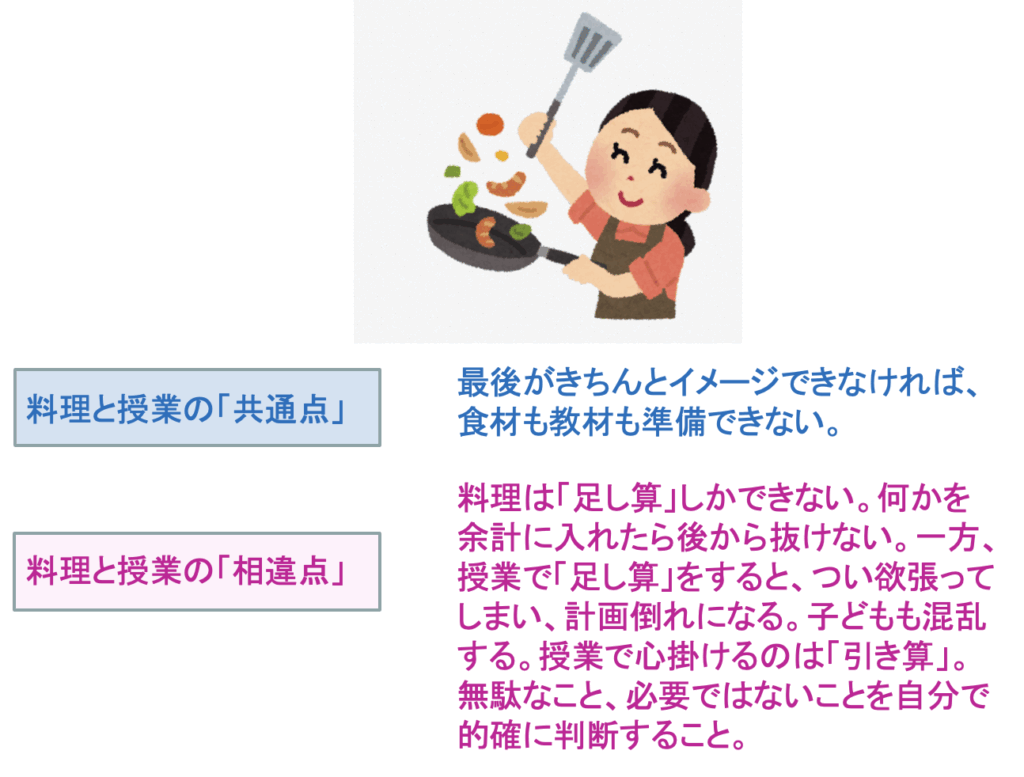

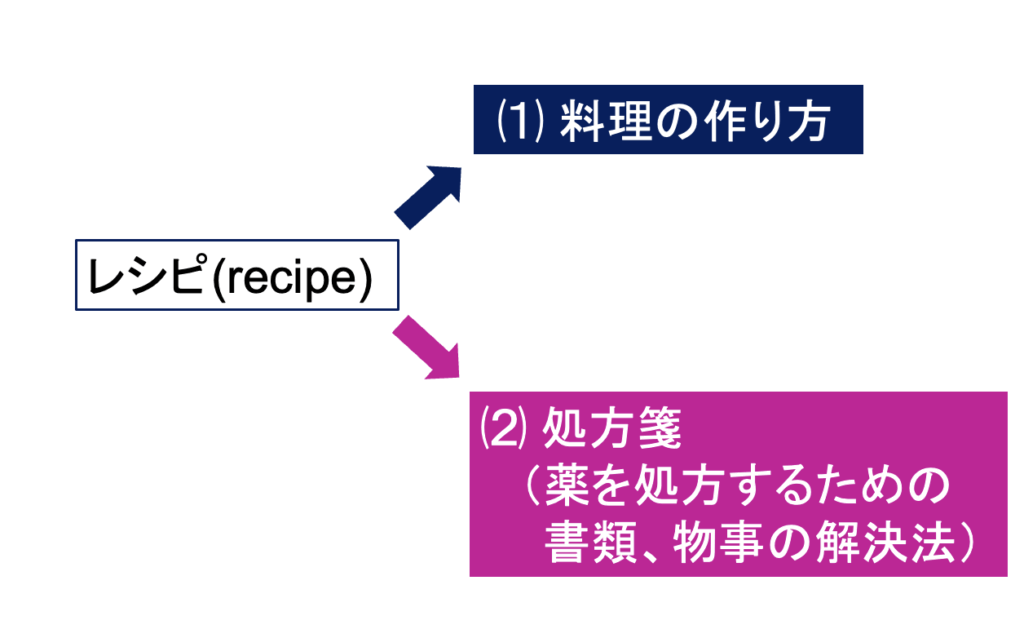

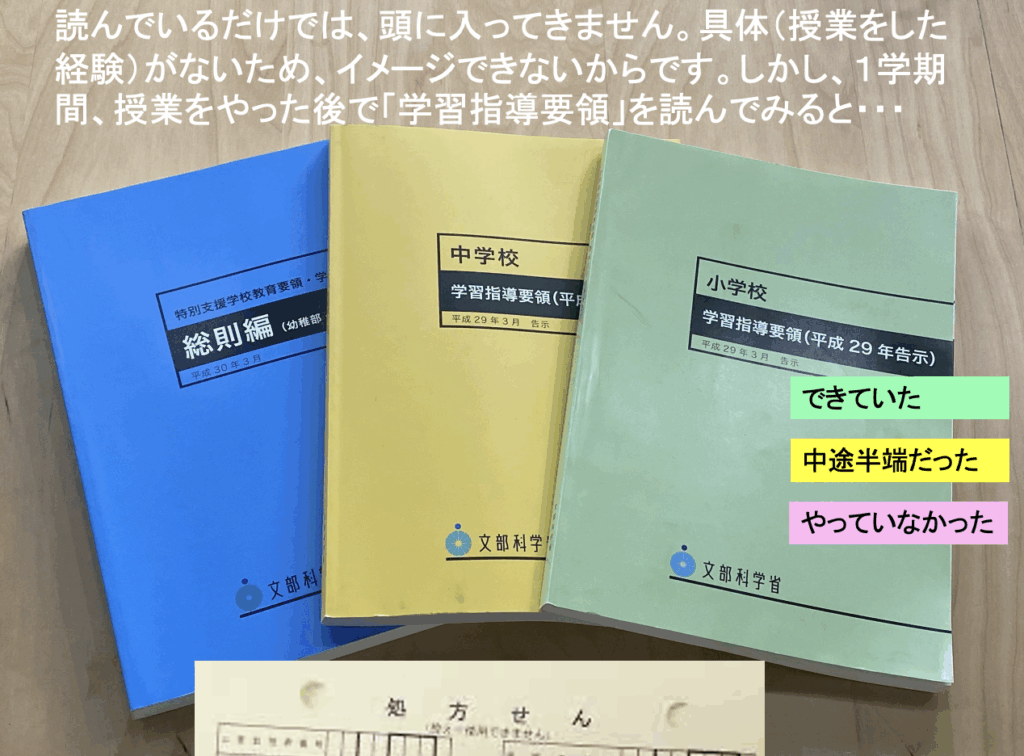

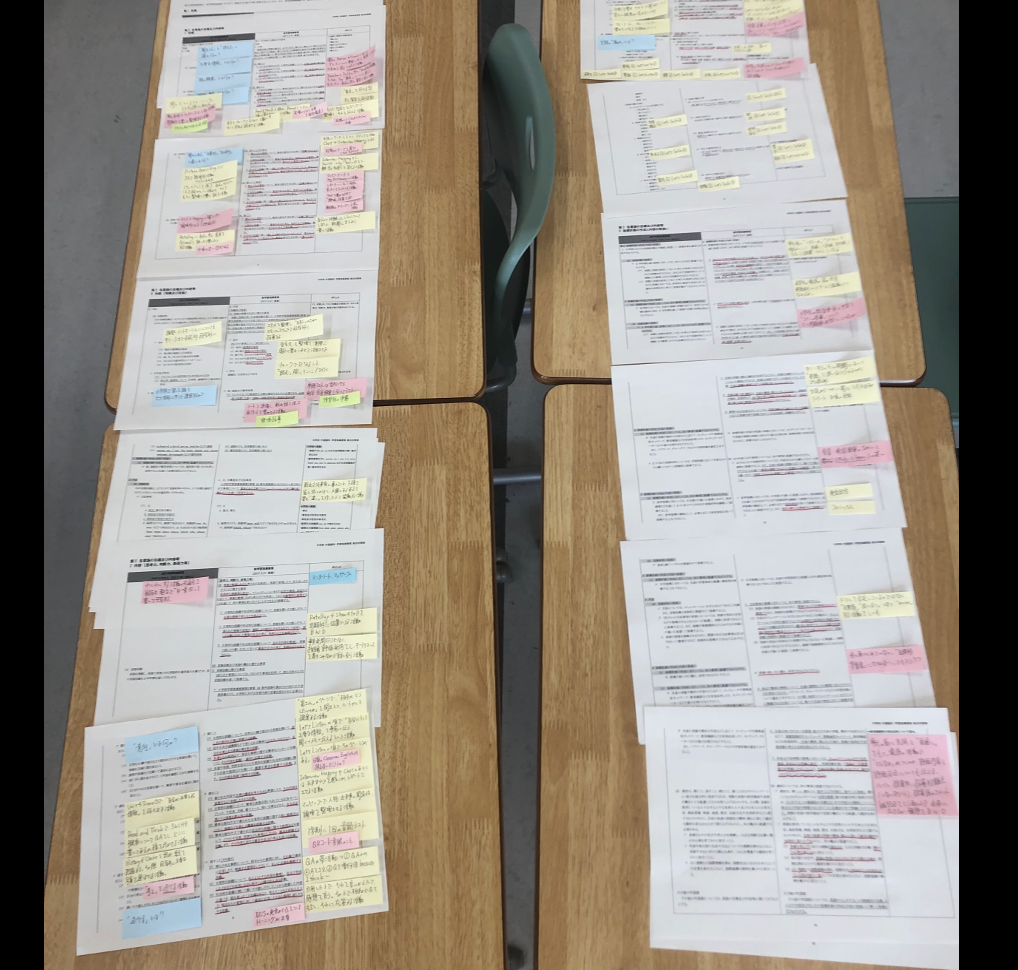

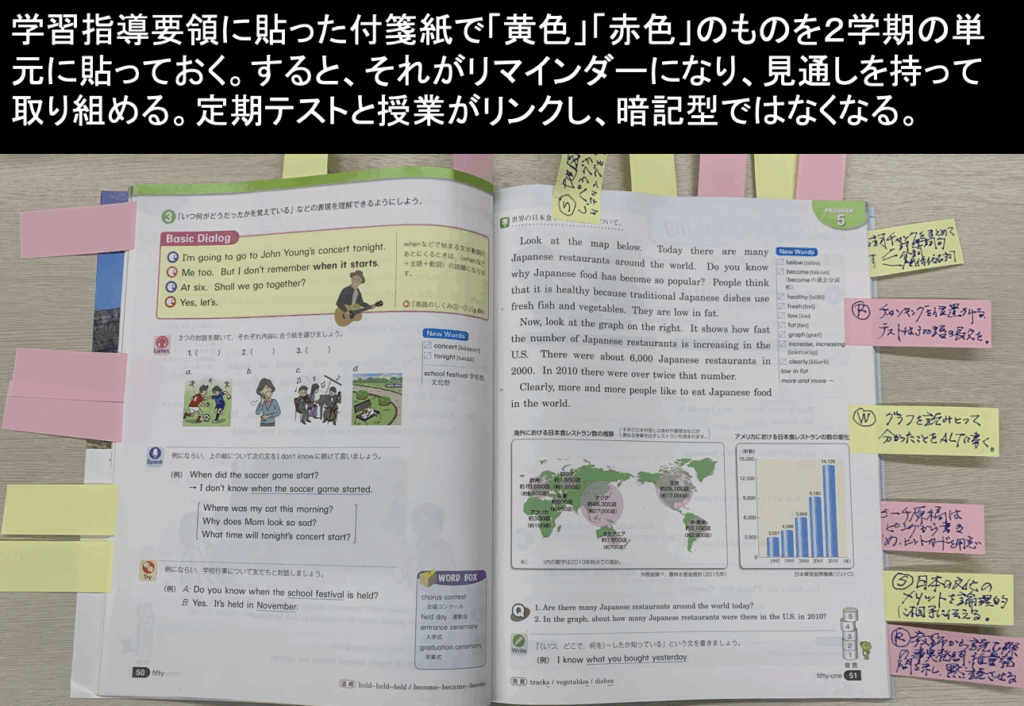

学習指導要領は「レシピ」と考えられます。一つは「料理の方法」であり、もう一つは「処方箋」です。1学期が終わった段階で、学習指導要領(比較対照表でも可)をもう一度読み直し、「つけなければならない力」が実際に指導できたか(テストで確認したか)を、怪しい部分には黄色の付箋、やっていなかった箇所はピンクの付箋を貼って自己診断をします。そして、黄色、ピンクの付箋の上に「2学期はどこでどのような活動を仕組むか、テストにどのような設問を用意するか」を書き込みます。

さらに、それらの付箋は剥がして教科書(2学期の内容)のどこでそれができるかを探し、教科書の上に貼っていきます。こうすると、リマインダーになり、それを意識しながら指導ができるので、思いつきの指導がなくなります。

🍀 全体(40分)の総括、意味づけと最後のメッセージから(受講者の感想)

🟢 教師は、子どもたちの「学び」をいかにガイドできるかが重要だと理解した。正しくガイドするために、ゴールを正しく把握し、思考ツールなどのスキルを教師自身も身に付けていかなければならないのだと感じた。

🟢 中嶋先生のお話は、いつもハッとさせられる部分があります。基本的なことに思えて実は見落としていることがいかに多いことか。生徒たちが自ら点を打ち、それらを繋いでいける、そのような授業を展開できるようにしなければと、強く感じました。

🟢 教師が陥りがちな授業実態とより良い授業づくりにつなげるための改善方法を、スピーディーかつ分かりやすく教えてくださりました。なかよう備忘録もそうですが、先生の研究実践を惜しみなく伝えてくださり、現職として大変助かっています。有難うございます。

🟢 昔、関西外大で一度お話を聞かせていただいた日のことを思い出しました。以前もそうでしたが、今回もテンポよく情報を惜しみなく出していただきました。改めて、自分ができていないことばかりだと思い、かなり落ち込みましたが、このまま落ち込んでいる時間もなく、とにかくやるべきことにどんどん取り掛からないといけない、という気持ちです。

🟢 学習指導要領から単元のFactsを掲げることの重要性がとてもよくわかりました。生徒の実態を鑑みながら最終時から指導案を作ること、ぜひやっていこうと思います。いつもALTと協働して授業を考えていますが、これからはtime on taskになるように一緒に考えていきます。

🟢 昨年度、自治体のセミナーに登壇していただき、その時にもたくさんの学びがありました。その時にも思いましたが、今日改めて、もう一度学習指導要領を読み込もうと思いました。昨年度のセミナー以降、階層式マッピング、マンダラチャート、インタビューマッピングを活用しています。ただ、動画のようにうまくは使えていなかったこと、生徒に必要性を感じさせられるような活用のさせ方ができていなかったこと、インタビューマッピングをさらに広めることができていなかったことに気づきました。ブラッシュアップをかけて、夏休み明けからの授業に活かしていきたいと思います。わくわくさせられる授業を、自分がわくわくしながら提供できるよう尽力します。

🟢 久しぶりに中嶋先生の授業を聞けたこと、40分という時間は短く、もっと話をお聞きしたかったというのが一番です。思考ツールは「技能」であることを知り、身につけるまで指導をしていなかったので、2学期早々にやりたいと思いました。また夏休み中にできること(学習指導要領を読んだり、ゴールイメージを確認したり)としていこうと思いました。教育は一方通行ではなく、教師と児童が共に学び、様々な過程を経て色々な答えを導き出したり、継続的に学んだりすることだと感じました。

🟢 かつてELECで先生の研修を受けました。英語のみならず道徳の教材もゼミで作られていて全シリーズ欲しかったのですが、一つだけ後日手に入りました。それを今でも道徳のときに活用させていただいています。今回、中嶋先生の研修が受けられると飛びつきました。教師としてのあるべき姿の話に刺激を受けました。マッピングはもう少し詳しくやり方を伺いたいと思っていますが、まずは今日の先生のお話を振り返ってみようと思います。

🟢 先生の言葉は、いつも私を初任の頃の気持ちにさせてくれます。お世話になった校長先生が「何かの縁で生徒の前に立って教えるのだから、その子たちのために何かしてあげたいと思うのが教師」という言葉を思い出しました。目の前の生徒に教科書(材料)と学習指導要領(レシピ)を活用して何か彼らの人生に役に立つものを伝えたいという気持ちになりました。初任の頃は手あたり次第に詰め込んでいた(授業)と思いますが、今一度今目の前の生徒たちにどんなふうになってほしいのかを考え、人に聞いてもらって、他の英語教員と共有し学校として取り組んでいきたいと思います。英語という授業で教える知識や技能はほかの教科と比べて、生徒たちがこれからどの道に進んでもきっと役に立つものだと思っています。英語の教師だということに誇りと責任を持ち頑張っていきます。

🟢 20数年前、先生の書物を読んだり、「わくわく授業」などの動画を参考に、何とか授業改善しようと悪戦苦闘したりしていた当時を思い出すと同時に、先生の変わらない情熱に圧倒され、自身の現状を情けなく感じました。忙しさにかまけて、キャリアや経験でなんとなくやってきたことをもう一度しっかりと見直していきたいと思います。

🟢 中嶋先生、栗橋先生同様に、私も中嶋先生と出会ってから英語の授業に関して多くのことを考えるようになりました。先生の話を聞いていると、以前も聞いたことがあるはずなのにいまだにできていない自分がいて、先生の話を聞くことで喝をいただいた気持ちになりました。今後、気持ちで終わらせないためにも、しっかりと自分のこれまでの振り返り、これからの計画、整理し、自分の授業計画を形成していきたいと思います。また、先生からの学びを中心に、これからは職場の仲間と協働していきたいと考えています。今は協働とは程遠い現状です。他教員からの信頼も得るために、自分自身がまず先頭に立って、生徒がワクワクするような授業を展開します。また、同僚が「思考ツールは効果的かも」と思えるようにするには、まずは自分自身も多くの場面で活用します!

◆ 思考ツールは「知識」ではなく、「技能」なので学力や年齢は問わない

🍀 思考ツールの「正しい指導」(手順やルール)を聞いて (受講者の感想)

🔴 学力が低いからできないのではなく、正しい技能を身につけられればできることが増えていくことを学びました。現在中学2年生の英語を担当していますが、知識詰め込み式の授業に傾いてしまっており、生徒の発信をする機会が少ないままでした。いきなりマッピングではなく、その前段階に必要な手順があることも知れたので、まずはそこから準備して実践してみたいと思いました。

🔴 マッピングは昨年度より、中嶋先生から直接ご指導いただいて、使わせていただいており、使った途端に表れる生徒の突然の変容ぶりに驚くばかりです。ですが、今回のご講演からも、インタビューマッピングまでのステップが足りていなかったり、生徒のやらされている感がまだまだあったりしているなと、自分の授業を振り返る機会になりました。アップデートして、また2学期、チャレンジしたいと思います。

🔴 子どもに学習の「見通し」を持たせることの大切さを改めて実感しました。子どもにゴールを提示することで、自ら学ぼうとする気持ちに繋がると感じました。また、マッピングやマンダラチャートの活用については非常に興味深かったです。私自身、最近、個人的にこれらについて勉強し、活用し始めたところでしたので今回の講義を受けて、生徒にも教えてあげたいと思いました。そのためにまずは自分が使いこなせるようにしていきたいです。

🔴 マッピングがなかなかできない生徒がいるは教師の責任なのだと思いました。中嶋先生の「できないのは正しく教えてないから」という言葉がとても心に残りました。マンダラ・チャートで練習してからマッピングを行わないと、情報をつなげられないということを初めて学ぶことができました。

🔴 これからの私自身の授業について考え直すことができた。技能教科である英語を、どのように教えればいいのか。子どもに「技能」を身に付けさせる指導方法を勉強していきたいと感じた。いつまでもテレビやタブレット、黒板などの浮き輪をつけた状態にするのではなく、浮き輪を外すタイミングや、外した後の「技能」をみこして指導していきたい。

🔴 思考ツールを用いるうえでの正しい指導のプロセスを学ぶことができました。自分の生徒たちには、最終的にインタビュー・マッピングができるようになることを目標に、まずは基礎基本を身につけるためのトレーニングを積み重ねたいと思います。また、この夏季休業中には学習指導要領を読み直し、3色の付箋を貼る、の2点には必ず取り組みたいと思います。

🔴 マッピングとマンダラチャート、いずれも授業で実践したことがありますが、大切な理論が抜け落ちていたことに気づくことができました。うまくいかなかった理由を知ることができました。理解が追い付かなかった箇所があったので、中嶋先生の本を買って読みたいと思います。

🔴 Teachers Cloudで2024年の町田の研究の動画を見てから本日を迎えましたが、思考ツールの正しい順序があるのだと驚きました。ここは、自分が教員研修を企画する前に、理解を深めたいので「思考ツール完全マニュアル」にアクセスしたいです。

🔴「ALTのことをどれだけ知っているか」と言うマンダラシートは、今はすべて埋めることができます。中嶋先生に気づかせていただいたからです。2年間一緒に働いてきたのに、ALTのことを全然わかっていませんでした。これからはALTとゴールを共有し、一緒に単元計画を立てていきます。学びが尽きません。この夏、やるべきことが明確になりました。

◆ 意味ある「言語活動」の条件

子どもたちが、本気で「知りたい」「伝えたい」と思うのは、ギャップのあることです。すでに知っていること、当たり前のことは話題にも上がりません。異なる価値観や新しい視点が交わる場面こそが、言語活動の「燃料」となります。つまり、言語活動は、子どもたちが「聞いて(読んで)みたい」「話したい」「書きたい」と感じるようなものでなければならないのです。

例えば、拙著(『だから英語は教育なんだ』『ヒューマンな英語授業がしたい』〔いずれも硏究社出版〕 でご紹介した「リレー・ノート」。仲間の書いた内容を読み、つなげ方を考え、自分の言葉で表現する──ノートがバトンとより、連載のようにつながっていくため、次を読むのが楽しみになります。こうした、創作意欲(オリジナリティ)が高まり、つながりと変化が楽しめる「言語活動」は、教科書の呪縛から教師と生徒を解き放ちます。

◆ “積み木型”から“ジグソーパズル型”へ

学習指導要領を読み解けないまま授業をすると、教科書依存の「積み木型授業」になります。目先の活動を積み上げるだけでは、いつまで経っても全体像は見えません。

一方、「ジグソーパズル型授業」では、単元のゴールを生徒と共有し、ピース(活動)をはめていく過程が学びになります。全体像が見えているからこそ、生徒は学習の意味を感じ、見通しを持って学習に取り組めるのです。

🍀「教科指導とは教科書を教えることではない」から (受講者の感想)

🟠 今日のセミナーのすべてを包括する内容で、大変参考になりました。生徒の思考を促す指導を行うためには、まず教師がその指導の効果を実感しなければならないことを痛感しました。教科書を教えるだけの指導から脱却し、生徒とともに、楽しく、わかる授業づくりをしていきます。

🟠 中嶋先生の実践報告は、これまでのALTとの協働指導に対する認識を根本から変える内容でした。特に印象深かったのは、「分担型」から「協働型」への転換という視点です。これまで時間がないという理由で役割分担に終始していましたが、単元のゴールを事前に共有し、互いの特性を活かし合う真の協働の重要性を理解できました。

🟠 ALTの誕生日を活用したサプライズ企画や、ALTの特技·趣味を授業に組み込むマンダラチャートの活用法は、すぐにでも実践したいアイデアです。子どもたちの主体性を引き出し、コミュニケーションの必要感を創出する具体的な方法として非常に参考になりました。また、「浮き輪」の概念も目から鱗でした。黒板の英文やワークシートに頼らせることで、本当の意味での技能向上を阻害していたことに気づかされました。浮き輪を外すタイミングを明確に示すという指導法は、今後の授業で必ず取り入れたいと思います。

🟠 教師がすべき指導とは何か、というとても大切な部分を教えていただきました。決して教科書の内容を教え込むのではなく、ゴールに向かって子供たちが自己調整しながら毎時間のめあてを自ら考え、そこに向かう活動の中で個別に支援していく大切さがわかりました。一度身につけた技能は自転車や車の運転同様にずっと活用できる、という言葉がとても心に残りました。

🟠 task on timeの授業になっていることを反省しました。今、少しずつ児童がどのようにゴールにむかっていけばいいのか、どこに点をうてばいいのか、新しい指導法をためしているところです。でも、なぜか、児童が正確性をもとめて、自分の思考ツールのチャートにメモ+日本語のよみがなを書くようになり、どこか自分の指導を見直さないといけないなと思っていました。言いたいことを単語でまとめるというヒントをいただき、納得しました。また、繰り返していくこと、教師も使ってみること、など自分にできることはまだまだありそうです。教科書を時間に間に合うように教えるだけの授業から抜け出し、名コックになるために、もう少し詳しく先生の指導法を勉強したいと思いました。

🟠 自分の間違った指導、恥ずかしくなりました。3年生と春に出会い、あと4ヶ月しか残された時間がない。でも、自分ができうる最高の授業を彼らにどうしてもしてあげたい。彼らが、すべての授業が終わったときに、学びの楽しさと、英語を使える力を、どうしても残してあげたくなりました。書籍、HPを今から読み漁ります。

🟠 やりたい事、目指したい授業がハッキリと見えました。まず単元、学期、年間目標からなるTo Do Listを確立し、生徒と共通理解を図り、目標を共有していきます。学習指導要領に裏付けられた、指導計画を構築します。その中で、マッピングを活かした授業を実践していきたいです。

🟠 「教科書」の捉え方、指導要領の読み込み方、単元計画の組み方、マッピングなど、大変勉強になりました。中嶋先生がおっしゃっていたNGの授業を1学期してきたので、耳が痛かったです。まずは指導要領をもう一度きちんと読むことから始めようと思います。

🟠「浮き輪を使っていては泳げるとは言えない」というお話が印象に残っています。今はやりとりや発表において、児童が発話する内容のうち半分程度は原稿なしで言わせることができているのですが、完全に原稿なしで言わせることに勇気が持てずにいました。2学期からは意識を改めていこうと思います。

🟠 知らないことだらけでした。今の私では、児童にステップ1までしかできていません。それも、千切りキャベツのようなやり方です。なかよう備忘録をチェックすることはもちろんですが、思考ツールについての研修もぜひ受けたいです。国語科でも有効だと思いますので、校内研修などで取り入れたいです。先生のおっしゃる通り、教科書はバイブルではなく、ひとつのツール。学習指導要領をよく読み、1学期の反省をし、2学期に備えます。

🟠 学習指導要領に書かれている4技能における「言語の働き」に関する事項を実現するために、どのような活動にすればよいかを具体的にご紹介いただき、非常に参考になりました。なんとなくではなく、自分が具体的に説明できるまで読み込みが必要だということを理解しました。指導要領や教科書に付箋を貼っていく作業は、一見大変な作業ですが、それをすることでリマインダーになり、見通しをもって取り組めるということを理解しました。この夏休みに必ずやります。

🟠 英語を使って活動していれば「言語活動」だと思っていました。まったくの間違いでした。すべては、学習指導要領に立ち返る大切さを教えていただきました。そこで、授業でどうするか。それを「付箋」を使って見える化させることも感激しました。「思考ツール」の大切さも実感しました。そして、最後のスライド、感激し、涙してしまいました。今までの自分の無能さを実感するとともに、児童への申し訳なさもありました。これからの、英語指導のバイブルとさせていただきます。本当に感謝申し上げます。

🟠「教科書を中心に教えるべきではないのか?」と疑問に抱いていたことへの答えがあり、学習指導要領の読み解き方が分かり、もやもやしていたことがたくさん解決しました。具体的に目指すことややるべきことがはっきりと示され、もっと学びたかったです。私のように、平成の教授法が身体にしみこんでいる教員は、英語教育の近年の大きな変革に圧倒され、具体的にどうしたらよいのかが見えない人も多いと思います。このような研修をもっと増やしてほしいと思います。

🟠 時間がない、こなさなきゃいけない、と思うと、先に教師が「点」をたくさん打って、その通り子どもを動かそうとしてしまうが、それでは本当の力は育たないということ。そのためにはまず何よりも教師の「全体構想力」が必要であること。「自分で点を打ち、それを繋げていける子ども」に育てるには…マッピングやマンダラチャートのお話、改めて、教師という仕事のすごさ、大変さ、大切さに気づかされました。

◆ Allan Glatthorn(米国の小学校教師)のWhat is the Teacher? から

受講者のコメントからは、それぞれの「読解力」(理解力)を計り知ることができます。中には、表面的な見方、指導技術だけに囚われた見方をされる方もおられますが、学級づくりを子どもたちと一緒に紡ぐことができるのは、感性、そして人間性の高い教師です。

謙虚に振り返ることができる方、学習者に対して「申し訳ない、これから真摯に授業改善をしていきたい」と考えられる方は、必ず、その願いを実現させていきます。

* 力をつけるためには、読みっぱなし(スマホで斜め読み)にせずに、印刷をした上で、ノートに貼り付け、自分の授業で挑戦したいこと、見直したいことを書き記すことが大事です。書くことで、脳に刷り込まれるからです。

* この部分を読まれた、ある指導主事(兵庫)の方からメールをいただきました。以下、転載します。

(転載はじめ)

私の場合、タブレットの画面で文字を追いながら、音読筆写をするのですが、音読は心の中で語り部となって響きます。筆写の部分については、手元の小型ワープロにタイピングをしながら、書き手(中嶋先生)の思考が追体験できるように意識しています。

そうすると、スマホで流し読みをしていたときには気づかなかった、行間に込められた「つながり」を発見することができ、中嶋先生の研修を受けているときのワクワク感が再現されます。

本来は、プリントアウトして朱書きするほうがよいのですが、私の場合は、手元の小型ワープロにも思考ノートが入っており、気づいたことをすぐにノート間を渡り歩きながらメモをするようにしております。

また、デジタルで手元に残しておくと、指導助言などの際、すぐにキーワード検索することもできますので、中嶋先生のHPがまさに私にとっての「金の採掘場」となっています。

(転載おわり)

いろんな工夫があるのですね。

自分に合ったやり方なら、ずっと続けることができます。

あなたのやり方は?