◆ 川越での研修から見えたこと

この夏前半、全国各地で研修や講演を行いました。

7月26日(土)埼玉・川越 思考ツール体験セミナー 💠89名(オンライン参加を含む)

7月29日(火)香川県中教研大会 💠240名

7月30日(水)福岡県糟屋地区英語研究大会 💠70名

8月 1日(金)インタラックオンラインセミナー 💠300名

8月 5日(火)小松市小中合同夏季教職員研修 💠100名

8月 6日(水)岡山県パワーアップ研修 💠160名(小100, 中40, ALT20名)

特に、7月26日に川越で開催した「思考ツール体験セミナー」には、文科省の教科調査官・学力調査官の方々を含む約90名が参加し、熱気に包まれました。なお、この記事を読まれて「自分も行きたかった!」と思われた方は、YouTubeで限定公開されますので、後に載せておきましたサイトにアクセスをなさってください。

当日、私は、現場で混同されやすい「言語活動」と「練習」の違い、そして「言語活動を通して」の本来の意味から説明を始めました。さらに、学習指導要領の冒頭にある「情報を整理し、考えを形成する」ためには、いつ・何を・どうすればよいかを参加者とともに考えました。

◆「意味・形式・使用」の三位一体を

言葉を身につけるには

- 意味(Meaning) – 内容・概念の理解

- 言語形式(Forms) – 音・文字・文法

- 言語使用(Use) – 実際のコミュニケーション

この3つが不可欠です。教科書は「意味」と「形式」を学ぶ素材にはなりますが、「使用」を保障するわけではありません。必要なのは、「使い方を学こと」(Language usage)ではなく、「実際に使用すること」(Language use)です。情報や考えをやり取りしながら、伝え合う「技能」を高めていくことで言語が習得されていきます。

ここで力を発揮するのが「思考ツール」です。情報を広げ、つなげ、まとめ、活用することで、場や相手に応じた適切なやり取りが可能になります。それによって内容を昇華させられ、場や相手の心情を理解したやり取りできるようになり、より優れたコミュニケーターになれるのです。

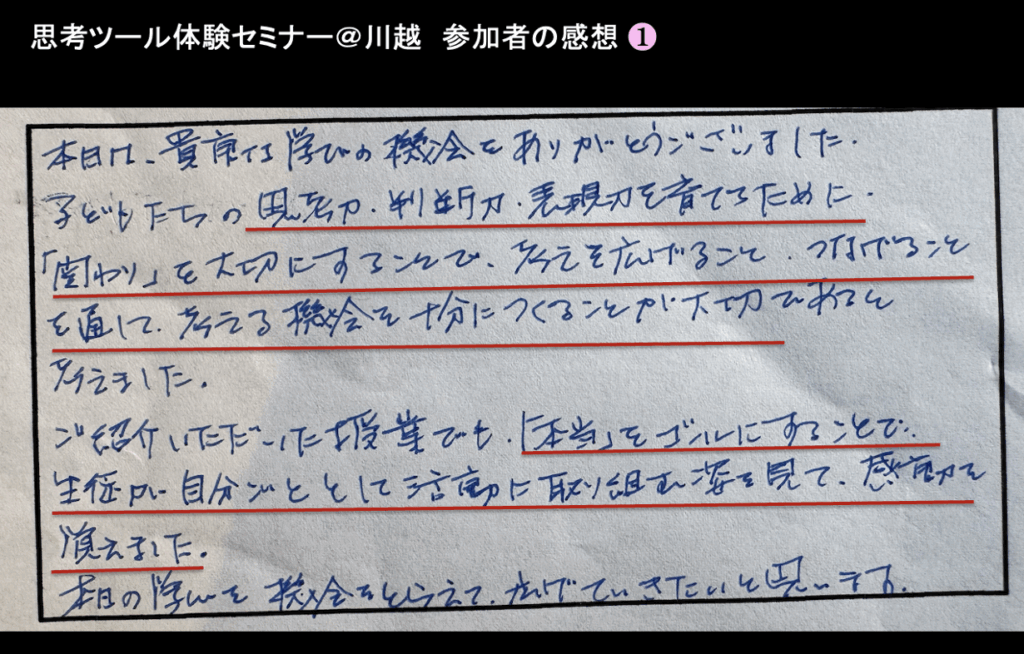

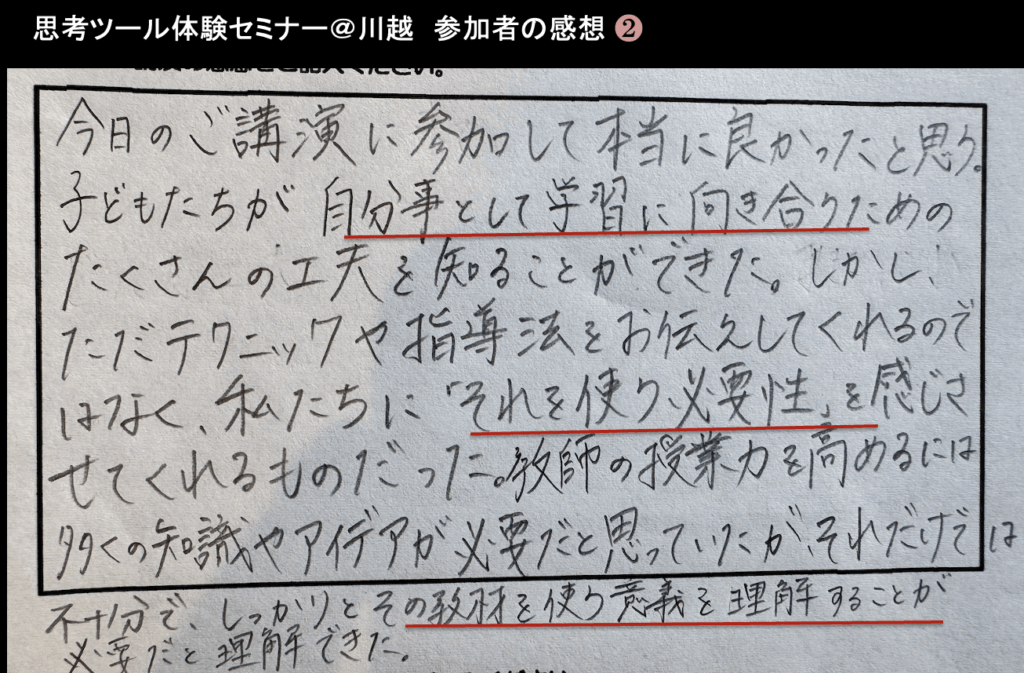

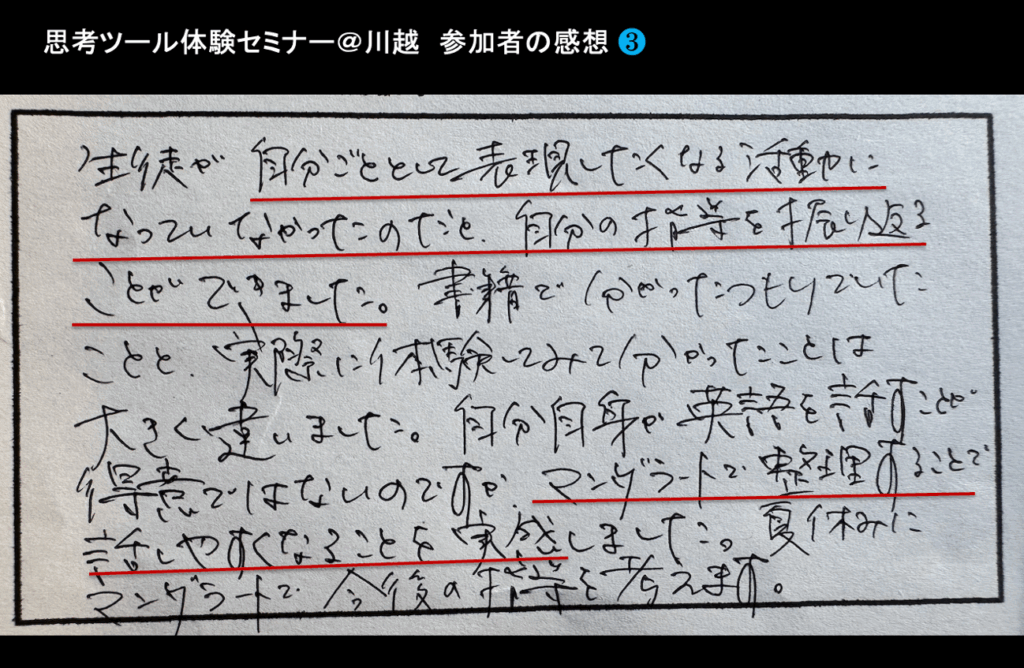

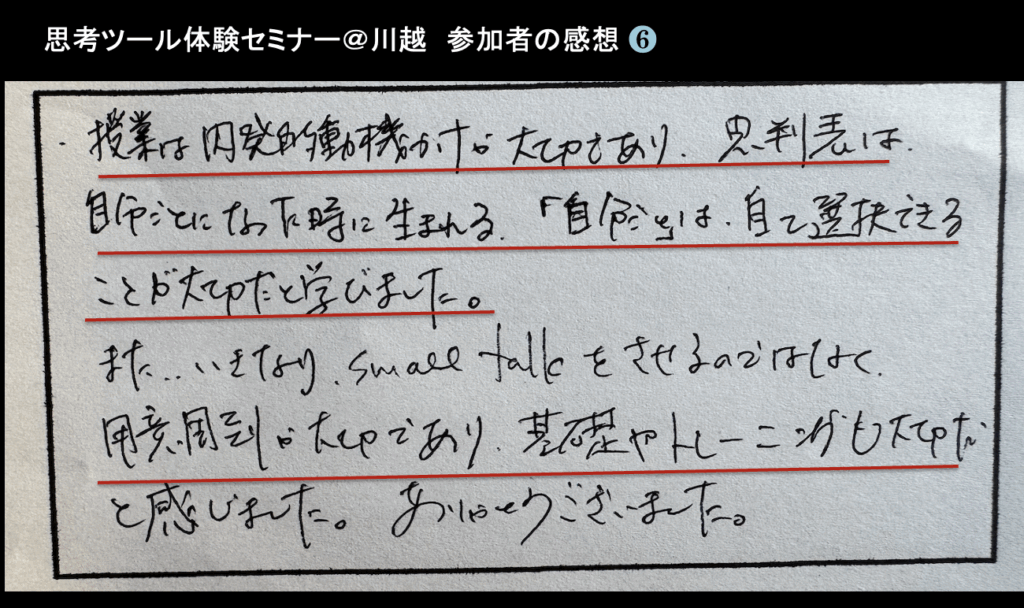

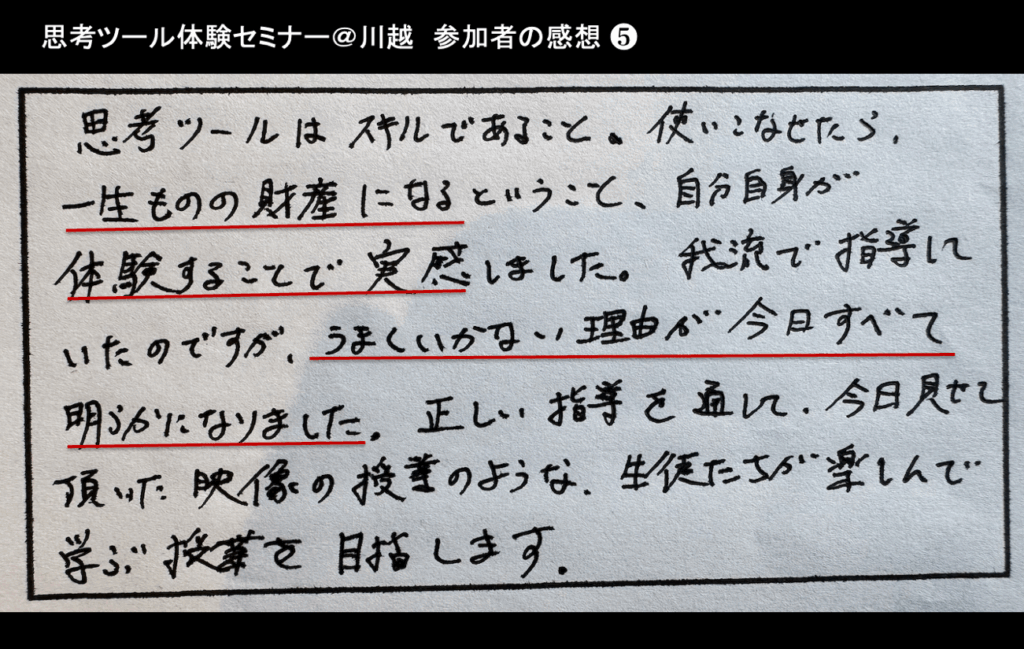

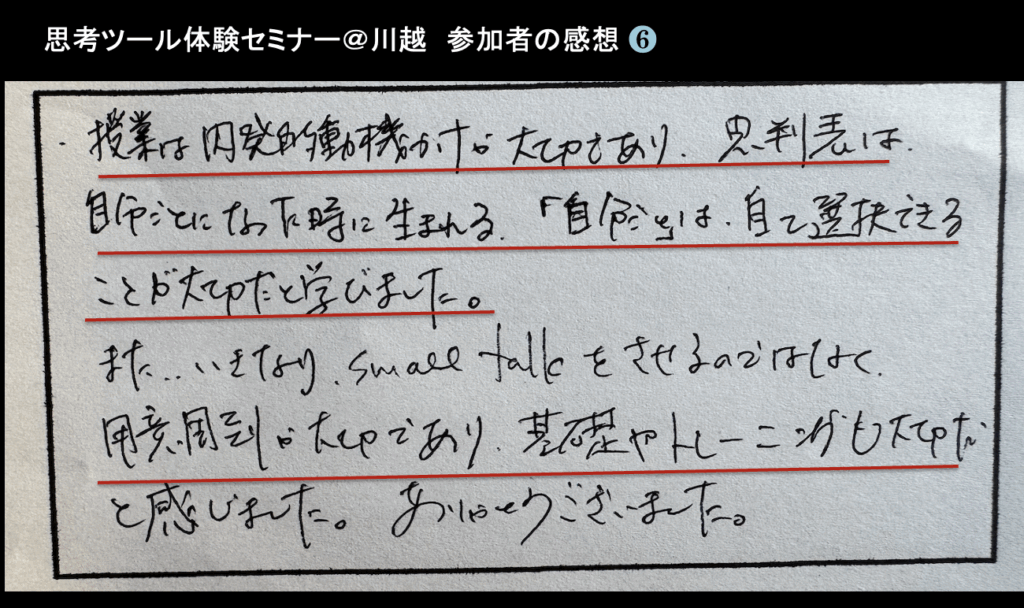

🌱「自己流」と「正しい指導」との違いは何か?(参加者のコメントから)

研修の参加者から、次のような声がありました。下線部に注目してください。

「やってみたけどうまくいかなかった」には必ず原因があります。それは生徒ではなく、多くは教師の「指導設計」の精度にあります。まず、時間不足や先入観から「ここは省略しても…」と自己判断しがちです。

次に「正しい順序」と「ルール」をご存知ないことです。

それらを知った上で、学びを学習者に委ねる勇気を持って、時間と内容を生徒に託せば、彼らは必ず変わります。今まで見たこともない世界が教室に現れ、教師の今までの指導観が大きく揺さぶられるようになります。

🌱 文科省から3名(教科調査官、学力調査官など)が研修に参加

今回、川越での研修会には、文科省の早川優子教科調査官をはじめ、文科省 国立教育政策研究所 教育課程研究センターで「全国学力・学習状況調査」を担当しておられる贄田 悠 学力調査官(教育課程調査官)も参加され、一般の方たちの中に入って熱心に活動をされました。

また、地球市民オンライン塾OBの伊藤恵哉先生(文科省 教育課程専門職 高校籍)も参加されました。『英語教師の授業デザインを高める3つの力』(大修館書店)でICTの章を担当していただいた吉岡拓也先生(文科省総合教育政策局)は、どうしても外せない仕事があるということで、後日YouTube(限定動画配信)の研修に参加されました。

早川調査官は、山梨県の公立小学校にお勤めのとき、直山木綿子先生(元文科省視学官、関西外国語大学教授)のご推薦で『プロ教師に学ぶ真のアクティブラーニング』(開隆堂出版)に原稿を書いていただきました。「教師自身が学び続ける意欲を持つこと」をモットーにされている早川調査官からは、事前に「あくまでも一参加者として研修に参加させてください」というメールをいただいておりました。研修後には、次のようなコメントを寄せてくださいました。

▶️ 子どもが「問いを持つとはどういうことか」や「課題を設定するとはどういうことか」について考える機会がよくあります。本日、中嶋先生のお話を伺い、それは 教師が子ども自身で“やってみたい”と思える選択肢を用意すること、そして 英語を使う必然性や必要感を感じられる場面を工夫すること だと改めて実感しました。

▶️ 思考ツールについても、事象を多面的に捉えることにつながり、それが「見方・考え方」の広がりへ波及していくことを感じました。特に、思考ツールを使った言語活動では、学習指導要領のねらいを理解したうえで 「意図」を持って活動させることの大切さを自ら体験できました。それを通して、子どもが課題を「自分ごと」として捉えること、そして学びを子どもに委ねることの本来の意味について、深く考えるきっかけとなりました。

▶️ 中嶋先生の講義を直接拝聴するのは初めてでしたが、セミナー後は大変有意義な学びを得て、まさに「わくわく」した気持ちで満たされました。同時に、自分は受講者にこのような気持ちを与えられているだろうか、と省みる機会にもなりました。立場上、率直な意見を聞いたり、自己を見直したりする機会が減りがちですが、それではいけない――今回の経験を糧に、自らも学び続ける姿勢を大切にしたいと強く思いました。

▶️ 私はこれまで、現行学習指導要領にある「具体的な課題等を設定し、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、情報を整理しながら考えなどを形成し、これらを表現することを通して…」という文言における 「具体的な課題」 のイメージが、やや曖昧だと感じてきました。そして、本日の講義で拝聴した「問い」の概念が、その課題設定の在り方と結びつきました。

▶️ 小学校英語では、「ほんもの」「必然性」「必要感」が重視されてきました。しかし、その場面設定は児童にとって本当に必要感のあるものなのか、常に「海外の人に伝える」ことをゴールにする必要があるのか――。もっと身近な題材をもとに、児童自身が考える場面を大事にすべきではないかと感じてきました。教師が作り込み過ぎた言語活動では、児童が“なんとなく参加”している授業も少なくありません。また、近年は思考ツールを使った実践が増えていますが、それを英語の授業として どのように生かすかという視点も欠かせないと感じます。今回の講義で、その課題意識が整理され、自分の中で大きく納得することができました。

▶️ 現在、中教審では各教科における「中核的な概念」の在り方が論点として取り上げられています。今後、英語教育でも「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」をどう捉え、「見方・考え方」が働いた姿とは何か を具体的に描く必要があります。そうした意味で、今回のセミナー内容は大変参考になりました。今回の学びを胸に、さらに気を引き締めて職務に励んでまいります。ありがとうございました。

国立教育政策研究所の 贄田 悠 学力調査官は、川越での体験セミナーに参加された後、「全国学力・学習状況調査」でつまずいている部分(広げられない、繋げられない、まとめられない)ことへの切り口になるのではないか、というメールを送ってこられました。

▶️ 調査結果を通じて、中学生の「書くこと」の実態にふれる機会があります。先日、川越でも少しだけお話しさせていただきましたが、「まとまりのある内容」を書くことに課題があるという実態が見えます。ただ、それは「まとまりのある内容を構築すること」と「英語として表現すること」の両面から手立てを講じていく必要があると考えています。

▶️ 土曜日の研修では、まさに「考えを構築する」ことへの手立てとして、思考ツールを活用することの重要さを学ばせていただきました。「自分の考え」を形成することから、それを広げること、つなげていくこと、グルーピングをしてまとめることなどの段階をふむことで、生徒の中で「考え」が整理され、まとまりのある内容として構築されていくのだと思いました。必要なプロセスを知り、それを「正しい順序」を踏んで指導していくことの大切さを改めて教えていただきました。

▶️ また、ゴールの設定について、「産出」をゴールにすることとともに、「本物」をゴールとすることで、生徒自らが課題意識をもち、「自分ごと」としてのパフォーマンスにつながるということを、拝見した授業ビデオから感じました。そこでは、ALTの活躍があり、生徒たちの活躍の場を作るために「チーム」として機能していました。素晴らしい実践(映像)を御紹介いただき、ありがとうございました。

▶️ 昨年度末に、学調の結果をもとに、映像資料を作成し、公表しました。参考になれば幸いです。https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou/eigo/r07.html

今回、学ばせていただいたことを、機会を捉え、多くの先生にお伝えしていきます。また、それが、学ばせていただいた者として、先生への感謝の気持ちを表すことになればと考えています。

地球市民オンライン塾OBの伊藤先生からは、次のようなメールが届きました。

▶️ 帰りの電車で、早川調査官と、学習指導要領を踏まえた、また原理原則に基づいた、正しい指導について学ばせていただけたことを振り返り、大きな刺激を頂けて感動しておりました。また、中嶋先生の御講義の流れや伝え方にも沢山の学びがあり、非常に大きな刺激をいただきました。地球市民オンライン塾同様、実際に自分自身が経験することで、生徒に伝えるときに何がポイントなのか、また何が難しいのか実感できました。それにより、学んだことを伝えるときに説得力を持って伝えることができます。何よりも相手の気持ちを理解しながら伝えることができます。

▶️ 中嶋先生の御講義を通して、現職の先生方と直接お話ができ、また生徒が主体になった実践の数々を拝見し、大変大きな学びとなっております。今回の特別講義でも、オンライン塾と同様に実際に自分自身が経験することで、生徒に伝えるときに何がポイントなのか、また何が難しいのか実感できました。それにより、学んだことを伝えるときに説得力を持って伝えることができます。何よりも相手の気持ちを理解しながら伝えることができます。中嶋先生の御講義が常に更新されていることに、驚きと感動を覚えています。御講義の内容、そして語り口から沢山のことを学ばせていただきました。

🌱「学び」を子どもに返そう (文科省の方々のコメントを受けて)

🌱 教え込むな、「演出」を楽しもう

「言語活動」とは、自分の畑に種をまくようなものです。

- 子どもが自分で育てたい種を選び

- 芽を出す条件を考え

- 仲間とのやり取りの中で内容を練り上げる

ですから、「選んだ種が芽を出すには、どんな環境や条件が必要か」を考えさせることが大事です。その過程で、学びの意味や価値を自分で実感できる「土壌」が整っていきます。すると、子どもは物事を多面的に捉え、見方や考え方を広げられるようになります。

教科書の内容をただ教え込むのではなく、仲間とのやり取りを通して、伝えたいことを練り上げていく過程こそが学びの醍醐味です。「ワクワク感」が出てくれば、練習や言語活動に主体的に取り組むようになり、それに付随して「気づき」が増え、やがて「深い学び」へとつながります。単調な「予定調和」ではなく、こうした場面を演出することが大切です。

教師が、学習指導要領のねらいや用語の「定義」を正しく理解した上で、子どもに「意図を持って」活動させます。これは、ただ水をやるのではなく、「自分の苗をどう育てたいのか」という目的を持たせることです。「演出」をするためには、教科書に出てくる活動が何のためにそこに入っているのか、それはどこにつながるのかを、子どもたちに説明できるようになっていなければならないということです。

🌱「子どもの畑」(喜び)を奪ってはいけない

教師が先回りして畑を耕し、植える場所まで決めてしまえば、子どもは自分の畑、「土」や「肥料」に関心を持たなくなります。大事なのは、「自分の畑を任せること」(自分ごとになる課題に取り組ませること)です。自分で選び、試し、失敗も含めて振り返らせることで、「メタ認知能力」が育ちます。そうして初めて、「これは自分が育てた作物だ」という実感(達成感、成就感)が芽生えます。

教師の役割は、子どもが「これを育てたい」と思えるような魅力的な「種=学び」の選択肢を用意してやることです。そして、任せる勇気こそが、学びを「他人事」から「自分ごと」へと変えるのです。

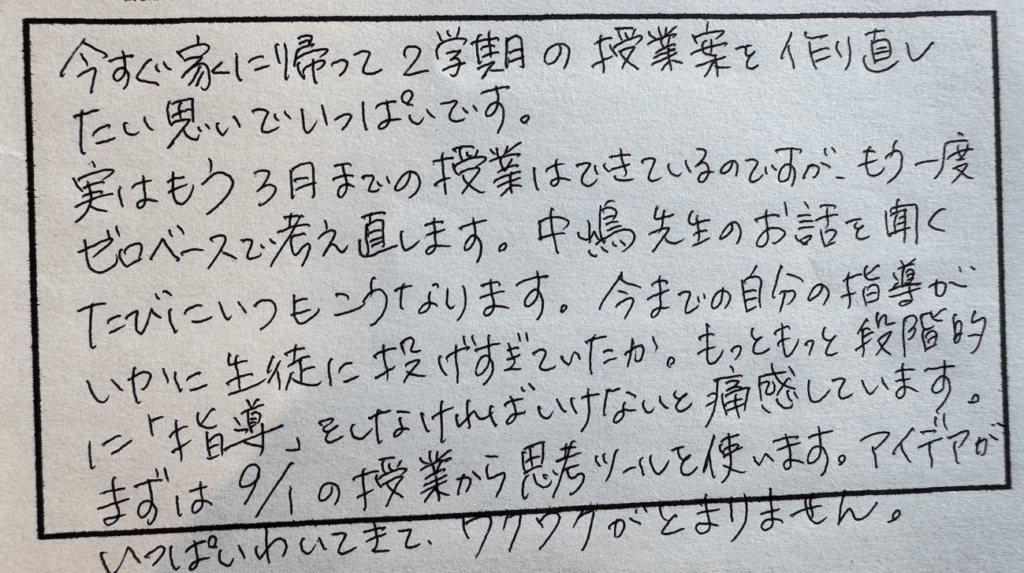

「学習者が学びとる」ことを大切にする教師と、「自分が教える」ことを優先する教師では、授業のスタンスが大きく異なります。違いに気づける教師はアクションが早いということを教えてくれる感想をご紹介しておきます。

夏休みのうちに何を準備しておくかで、追いかけられる気持ち(焦り)がなくなり、2学期の授業が大きく変わります。

子どもたちに「技能」が身に付くことで集中力(傾聴力)が増す、日々の生活指導の回数が減る、自信を持って英語を話したり、書いたりできるようになる。そんなクラスをイメージしてみてください。なんだかワクワクしてきませんか。

当日の研修会の記録(実際の映像)がYouTubeに期間限定でアップされています。今からでも見たいという方は、次のサイトにアクセスなさってください。

https://sites.google.com/view/attaka2025summer

(中嶋洋一先生 特別講演会 in summer 2025 特設サイト)

次回(2/3)は、思考ツールを使った授業の具体的な「チェックポイント」をご紹介します。