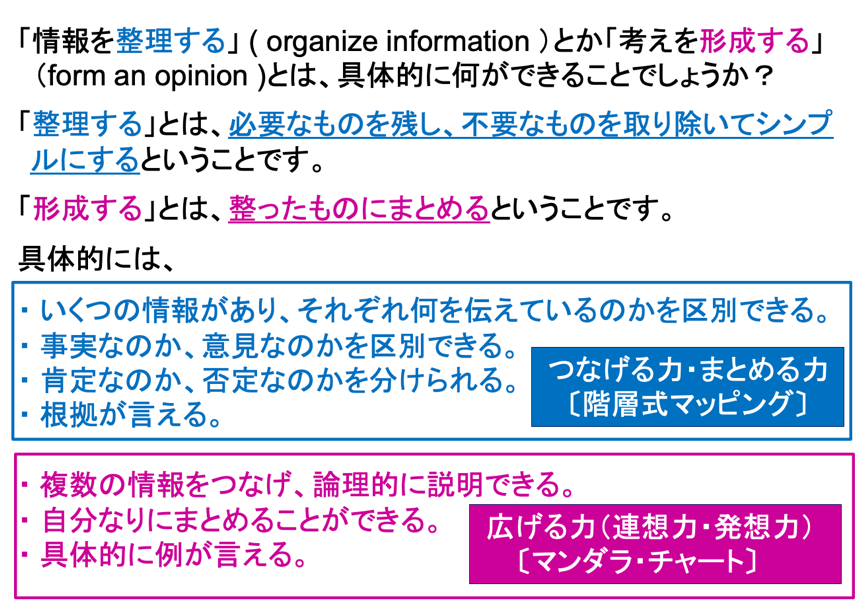

🌱 「整理する」、「形成する」とは具体的に何をすることか

見出しの文言は、学習指導要領の「思考・判断・表現」の冒頭に記されています。しかし、なんとなく「こんな感じ?」でアバウトな指導をしてしまうのは「なんちゃって教師」です。「整理する」、「形成する」の定義を国語辞典(大辞林)で確認してみましょう。

子どもたちが「話せない、書けない」のではなく、枠に書いたように、教師が指導内容とその方法を複眼的に捉え、さまざまなバリエーションを用意してやることが大事です。

◆ 「便利だ」と感じたら、人に言われなくても使うようになる

今まで、このHPでは実際に「思考ツール」を使って、子どもたちの発想力、連想力を高め、みるみる「やり取り」ができるようになっていった事例(授業)、子どもたちが嬉々としてプレゼンやディベートに取り組んだ事例(授業)をご紹介してきました。3ヶ月、本気で取り組めば必ず変われます。町田市の栗橋先生は3年生の10月から、福岡市の阿南先生、矢野先生、上野先生は11月から関わらせていただき、見事に授業を、生徒たちを、そしてALTの意識を変えられました。

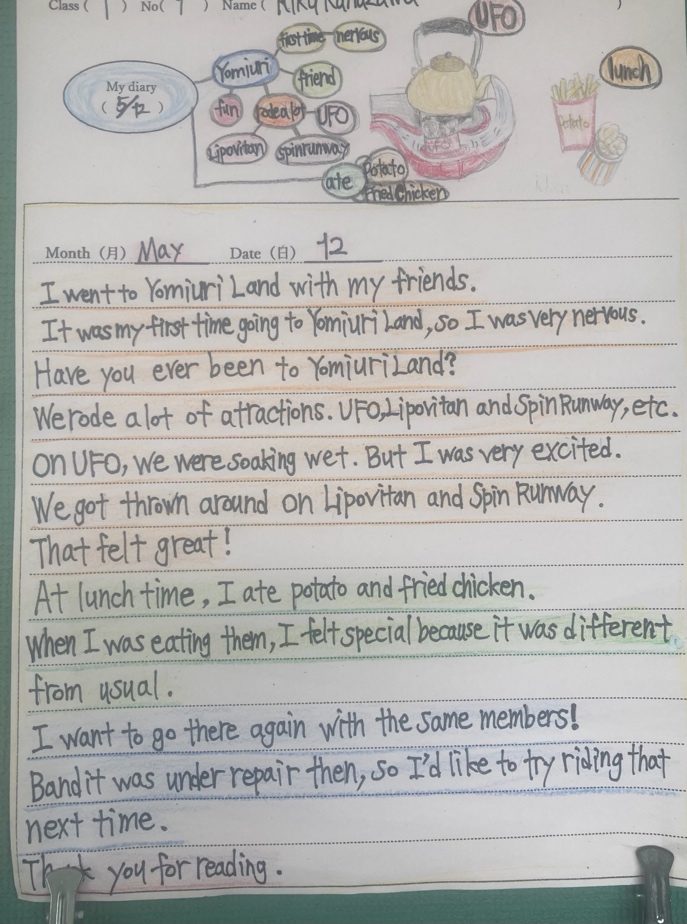

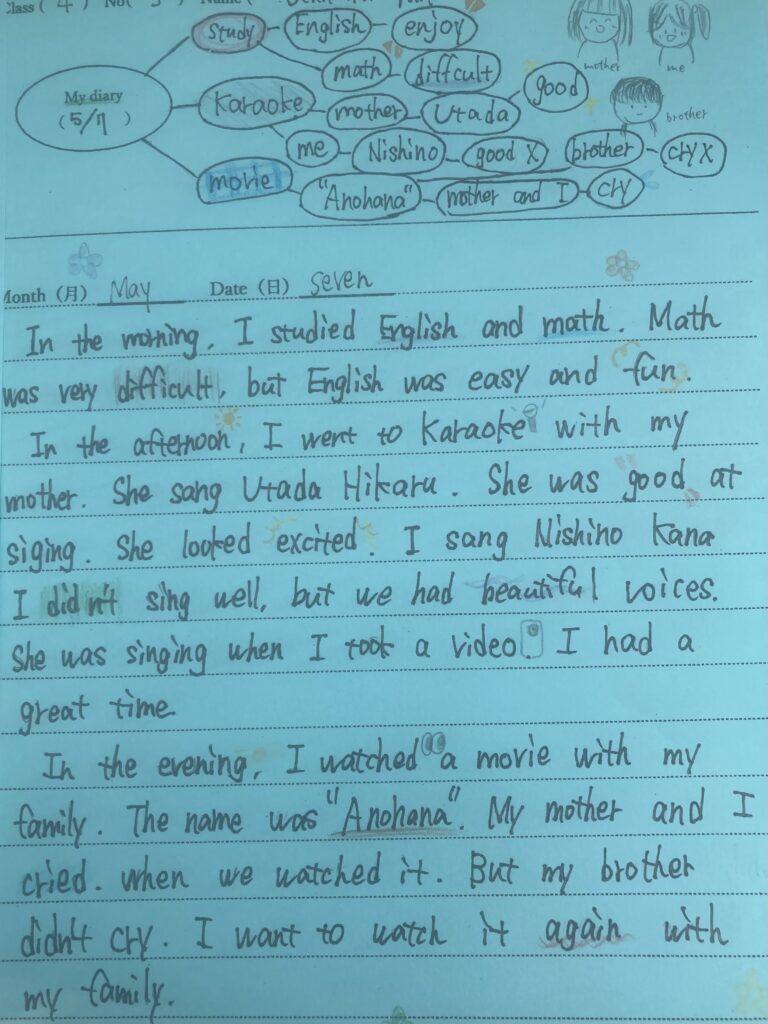

次にご紹介するのは、階層式マッピングから話すこと、書くことにつなげる習慣が身についた生徒(金井中)のノートです。慣れてくると、Verb hunting(線のところに「動詞」を書き込む)をしないでも、書けるようになっていることがわかります。

今度は、少し違った角度から2つの事例をご紹介してみます。

🔴 事例1(初対面の高校生と留学生がSDGsのトピックで即興のプレゼン)

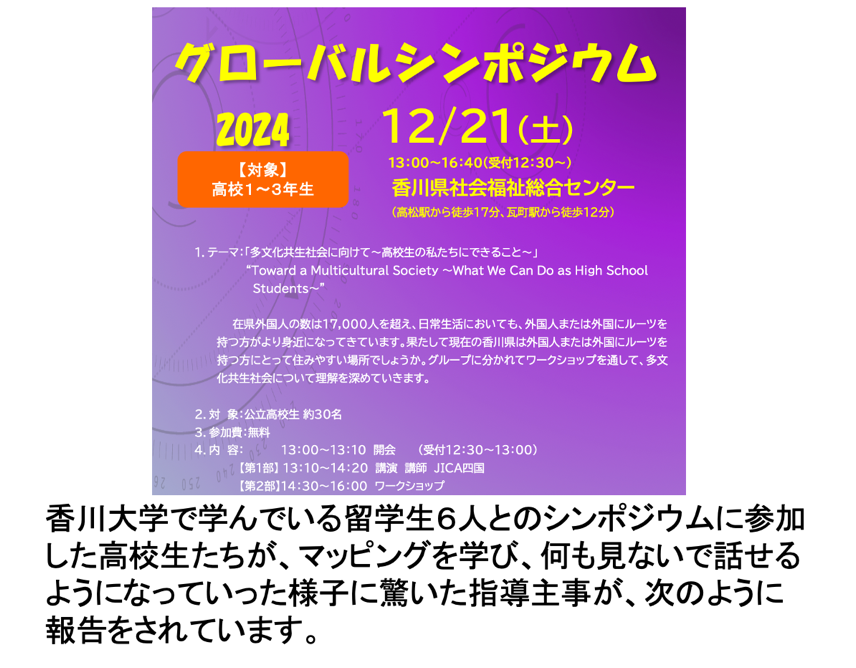

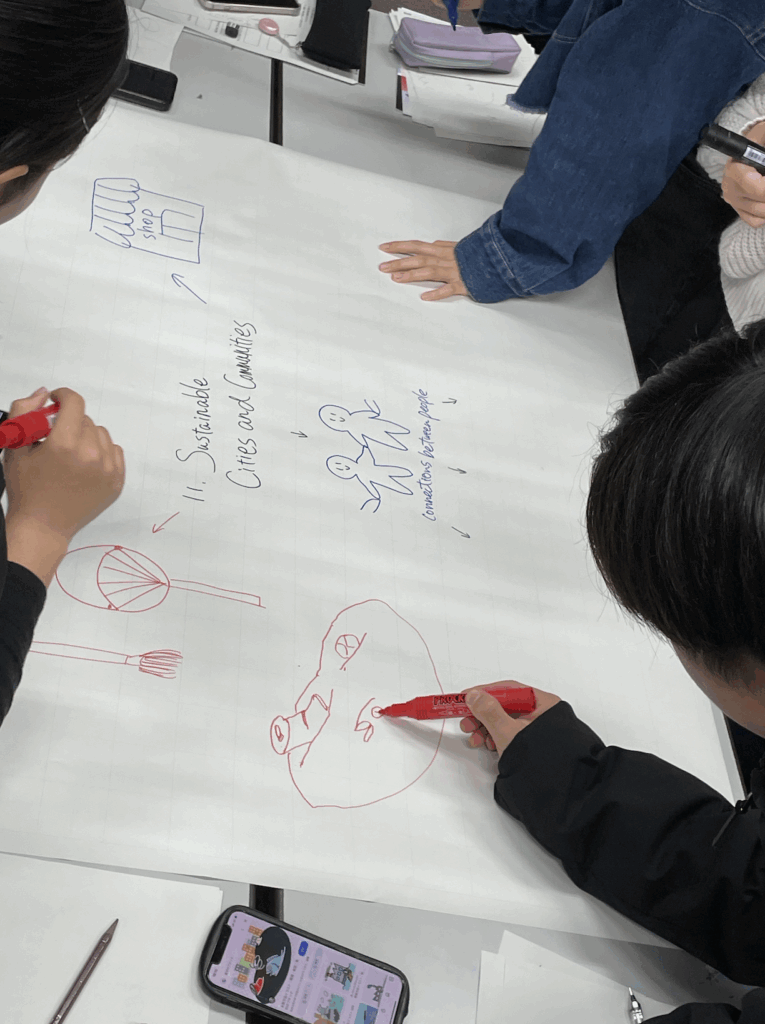

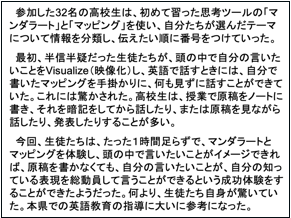

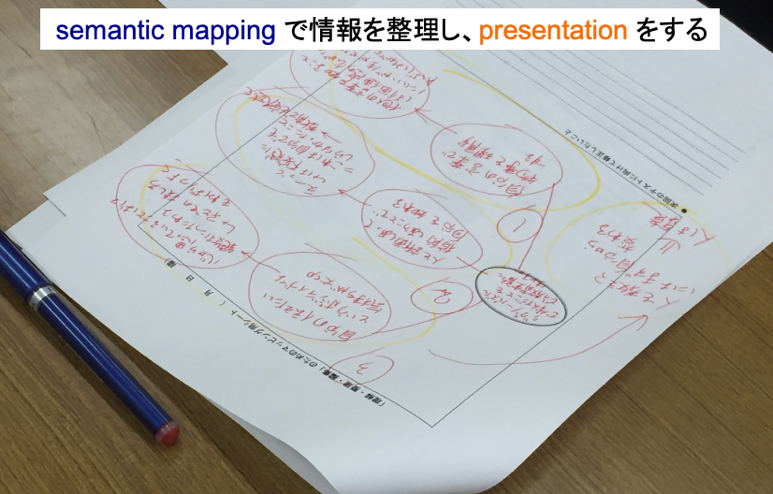

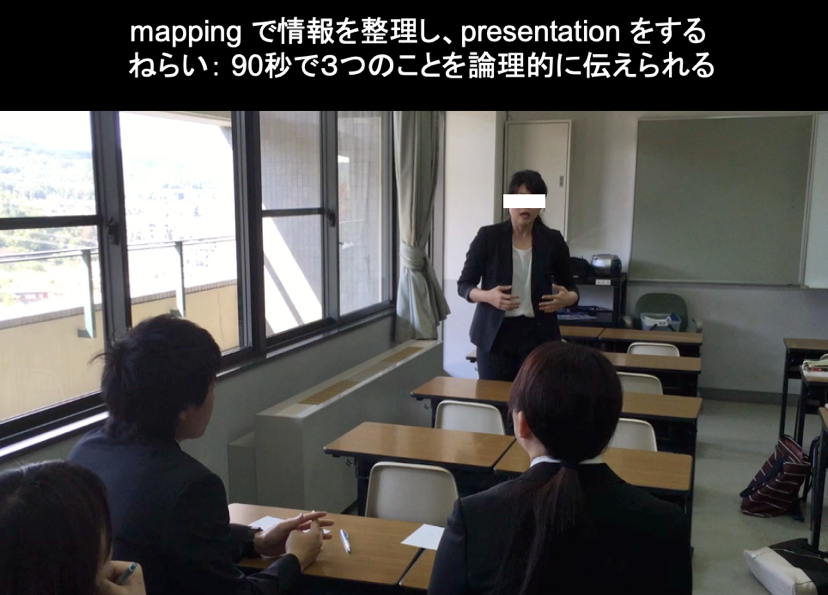

香川県で行われたグルーバルシンポジウムでは、香川大学で学んでいる留学生と高校生たちが一堂に介し、SDGsのトピックを自分たちで選び、「探究コーラル・マップ」を使って活動をしました。

たった1時間で、生徒たちがどんどん変容していったことに心底驚かれ、香川県の英語教育に取り込もうと決心されたのは何故でしょうか。ヒントは指導主事のコメントの中に出てくる「visualize(映像化)」「自分がイメージできることは表現できる」という言葉です。人は、脳にイメージできないことは表現できません。さらに、アクションを起こそうという気持ちにもなれません。つまり、イメージ化(可視化)は「主体性」に大きく寄与するということです。

さらに、「探究コーラル・マップ」は、初対面、年齢、学力を問いません。今回は5、6人が1つのチームになり、自分たちでテーマを決めました。そして、構想を全員で練り上げました。その後は、学習者一人ひとりが責任感と「伝えたい」という思いから、見事な作品(プレゼン)がチームワークとして実現されていったのです。

🔴 事例2(階層式マッピングをレポートやプレゼンに活かす)

私は、2000年前に著したDVD『総合的な学習につながる 中嶋洋一の子どもが輝く英語の授業』(学研)の中で、思考ツールを使った指導についてご紹介をしています。「思考ツール」を実際に自分でも使っており、それが「思考を整理し、まとめ上げる」ときにいかに有効かを実感していたからです。雑誌の原稿、書籍を書くときも、思考ツールを使って全体構想を練っていました。

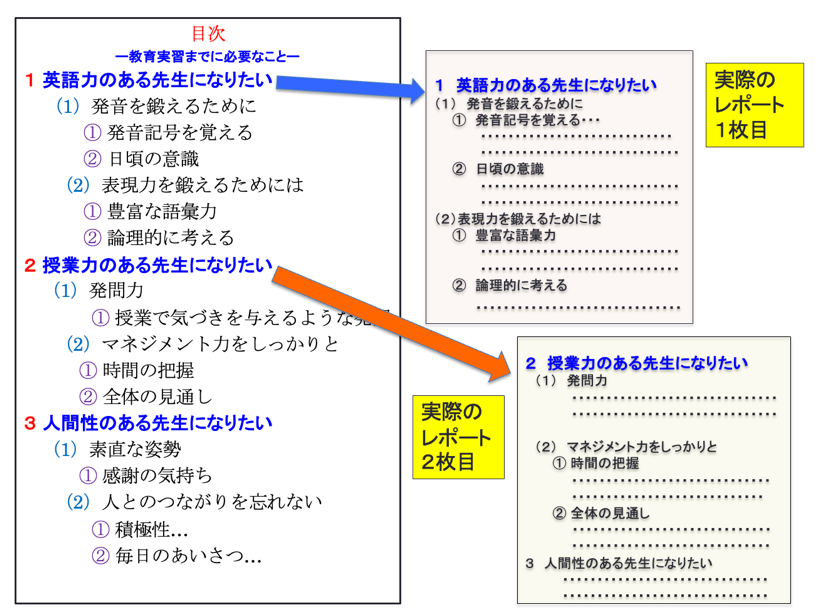

大学(関西外国語大学)に移ってからも、学生たちにプレゼンテーション、レポートなどをする際に「思考ツール」を使って情報を整理することを指導していました。

ある学生が次のように振り返っています。

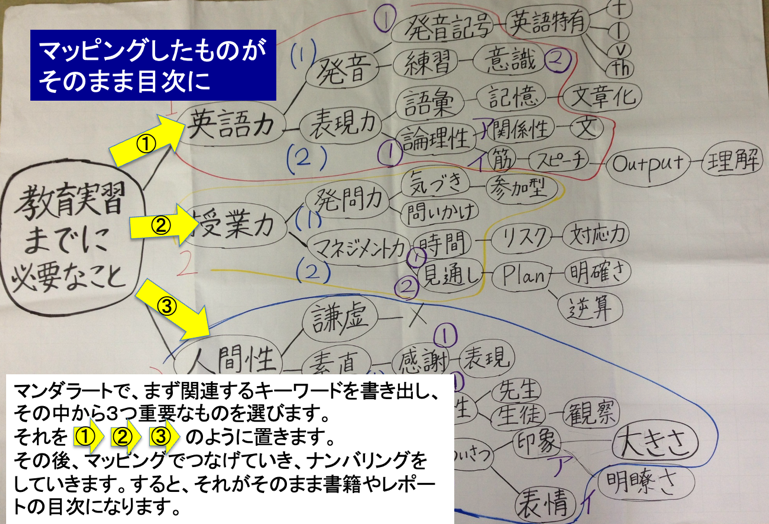

マンダラ・チャート、階層式マッピングは、関連する情報を繋げてストーリーにしていきます。私たちの脳は、繋がっているものを好む(イメージしやすい)ことから、無理に暗記しなくても自分が用意した情報をスルスルと思い出すことができるのです。

🌱 指導改善の「黄金ルール」

できるようになった生徒、学生には、具体的にどのような指導をしたのでしょうか。

簡単に言うと、次の流れになります。

- 「基本文」の高速自動化 – 帯学習で繰り返す

- マンダラ・チャート → 階層式マッピングの順序 – 自由な発想から深掘りへ

- 名詞ルールの徹底 – キーワードの粒度を保つ

- グルーピング→ナンバリング→ラベリング – 思考を整理して自信ある発話へ

- インタビュー・マッピングや探究マップは最終ステージ – 発展段階での活用

これらを押さえれば、たった3か月で授業は変わります。

ただ、これだけでは、今まで「思考ツールを使った授業」を経験していない方はイメージできないのではないかと思います。HPに登場した方たち(新刊でさらに詳しく解説)は、次にご紹介する「ルール」や「指導方法」を「ルーティン」として実際に指導され、生徒たちを見事に変容させられました。どこまでできているか、またどこか抜けていないかをご自身でチェックなさってみてください。

❶ 「思考ツール」に取り組む前に、英語学習の「基本」はできていますか?

□ 英語の「掛け算九九」にあたる「基本文」をすべてマスターさせる。日本語から英語への高速自動化ができるようにする。

□ 習った「基本文」を使って、身近なことで3文以上の文脈のある英文を書かせる。よいものをクラス全体に紹介し、モデルにする。

□ 「帯学習」のプログラムとして、「Q & A → Q & A+1文 → Q & A +理由、意見 → 相手の話した内容の中心となるキーワードを掴んで深掘りする → 90秒間ペアで繋げながら話し続ける」ことを行う。

❷ いきなりマッピングから始めようと考えておられませんか?

□ 話題を広げられることを最優先し、マンダラ・チャートで連想力を高める訓練をする。それがある程度できるようになってから、階層式マッピングの練習に入る。

□ ノードの中に、文や動詞や形容詞が入ると、肝心のキーワードの桁がぶれてしまい、まとめられなくなってしまうので、「中は名詞(日本語)」というルールを徹底する。

□ 「ノード」(情報を書き込む欄)が書かれた(しかも、数も限定された)ワークシートを教師の方で用意したりせず、まっさらなマッピング専用ノートを「自由に」使わせる。

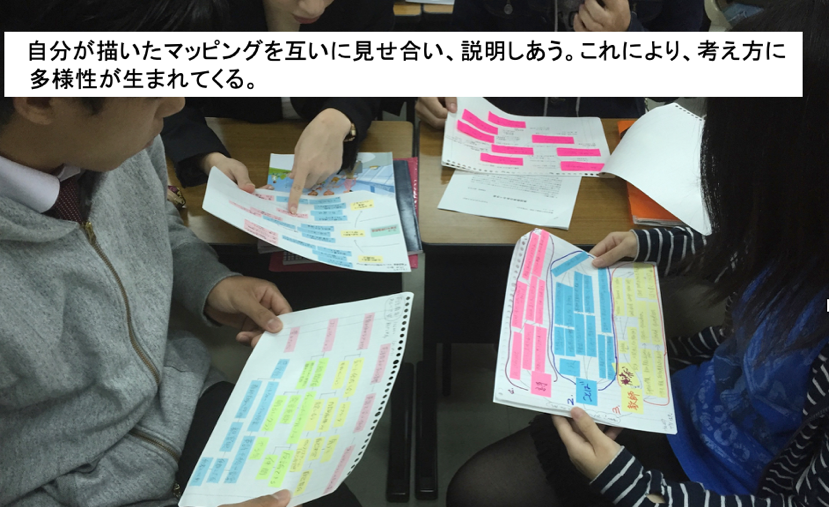

□ ペアやグループで互いに書いたものを説明する、質問をするという場面を必ず作る。

❸ 教師の方でワークシートを用意し、教師が「説明」しようとしていませんか?

□ スライドや黒板で説明するのではなく、実際にリアルタイムでALTや代表の子どもとやり取りをしながら、黒板にマッピングをしていき、途中、途中で「この次、何を聞いたらいい?」と全員を巻き込みながら(全体で思考しながら)協働的なデモンストレーションを行う。

□ 仲間(ペアの相手)と向き合い、互いに書いた(描いた)マッピングを見ながら、「もっとここは広げられる、深められる」という箇所を探して話し合うという活動を仕組む。

❹ 次の「黄金ルール」をご存知ですか?

□ 脳の特性である「つながったものは認識しやすい、覚えやすい」という状態にするために、マッピングをした後は、①グルーピング、②ナンバリング、③ラベリングを行う。これによって、「浮き輪」を外しても(マッピングシートを見なくても)自信を持って発話できるようになる。

□ マンダラ・チャートの中心に入れたキーワードから連想して書いた情報の下、さらには階層式マッピングの線のところに入る「動詞」を考える指導(verb hunting)をする。それによって、英文を即座に組み立てるようになれる。

□ ノートに英文に書いて暗記するのではなく、マッピングを見ないでも言えるように、何度もイメージトレーニングをする。

❺ インタビュー・マッピング、探求コーラル・マップは最後のステージであることをご存知ですか?

□ ❶から❹までをクリアーしてから、ペアでインタビュー・マッピングに取り組む。

□ 4人(3人)グループを作り、「探求コーラル・マップ」に取り組む。

いかがでしょうか。

必要なのは「緻密さ」(系統性、連続性を考えること)です。

これらの指導のどこかが抜けてしまったりした場合、残念ながら子どもたちはスムーズにできるようにはなりません。しかし、それは「生徒のせい(生徒ができない)」ではなく、指導者が実際に自分でやっていないのに教えようとしてしまうこと、「ルール」や「手順」や「」をご存知ないまま授業をしてしまうことが原因です。教師の「無知」は、学習者に大きな影響を与えてしまうのです。

「え?こんなにやることがあるのか?」と考えてしまうのか。それとも、「教科書の内容を精選し(軽重を図って)、時間を生み出し、これらの活動を地道にやっていけば、HPで見たような授業ができるのだ。よし、やってみよう。やらなければ何も変わらない」と考えられるのか。

それは、あなたが Task on time型なのか、Time on task 型なのかで決まります。