1)福岡への訪問 ―― 機長の冷静な判断に学ぶ

7月10日、佐賀県での英語学力向上対策委員会に出席するため福岡へ。

9時に羽田空港を発ち、10時50分に福岡空港着陸予定のJAL便に乗っていました。

しかし、福岡空港は、私にとってはまさに鬼門。今までバードストライクの危険性から、北九州空港に緊急着陸をしたことで研修会(授業参観)に間に合わなかったこと、使用便にトラブルが起きて、出発が3時間以上遅れたことなど、何かが起きており、「今回、何もなければいいが…」と祈るような気持ちでした。

不安が、またも的中してしまいました。

機内のライブカメラを見ていたのですが、滑走路が見えてきて、前の車輪が降り始め、滑走路がどんどん近づき、もうすぐ着陸(touch down)というその瞬間、横からの突風で機体がぐらっと大きく傾きました。

乗客の「きゃーっ」「ひーっ」という声が聞こえた瞬間、機長は咄嗟に判断し、エンジンを噴かして、機体を急上昇させました。機内の乗客は「危なかった…」と胸を撫で下ろすと同時に「無事に着陸できるのだろうか?』という不安な気持ちになりました。

機長は、管制塔と連絡をとりながら、上空を旋回し、強風がおさまるのを待ちます。

(福岡空港への着陸を直前でやり直し、その後、上空を旋回している時の写真)

やがて、彼は冷静に乗客に説明を始めました。直前に起きたこと、とった行動の理由と状況を説明しながら、「ご安心ください」と乗客が不安にならないよう、落ち着いたトーンで話しました。

飛行機を利用していて感心させられるのは、機長の沈着冷静な判断、かつ乗客に安心感を与える機内アナウンスです。

どんな時でも、目的地の天候、到着予定時間、これからの空路の予想(揺れなど)について明確に伝えます。

そして、どんなに揺れても飛行機は安全であることを必ず付け加えます。後から行われる英語でのアナウンスも非常に上手です。

それが機長の仕事だと言ってしまえば、それまでなのですが、このような姿勢は、一定数の不安な気持ちを持っている客を相手にする職業では、欠かせないことではないかと思います。

教師も同じです。

その教科の学習に前向きな生徒ばかりではありません。苦手意識や反発心を持つ生徒にどう安心感を与え、学びに向かわせるか。「従うのは当たり前」という発想ではなく、生徒の気持ちに寄り添う姿勢こそが信頼を生むのだと思います。

2)三重・伊賀上野城で出会った言葉 ―― 「至正」という生き方

8月2日(土)、大学の元同僚の誘いで、三重県の伊賀上野に行ってきました。そこは、伊賀忍者の里であり、松尾芭蕉の生誕の地です。目的は、「伊賀牛」専門の金谷で「寿喜焼」(元々は鋤で焼いたことから鋤焼といったそうです)をいただくためでした。

写真からもわかるように、関東のすき焼きのように「割り下」(出し汁を醤油、砂糖、味醂で味付けしたもの)は使わず、肉と野菜を鉄鍋に並べ、砂糖をまぶし、醤油をかけてそのまま焼きながら食べます。ただ、用意された食材には強いこだわりがあり、伊賀牛の特上肉、ネギは京都の九条ネギの青い部分だけ、玉ねぎは淡路島産、白菜は地元産、豆腐は京都産、椎茸(地元)も肉厚でした。2019年にミシュランガイドに掲載されたようで、中でもお勧めは「牛肉のバター焼き(バターで焼いた肉を味付けした大根おろしで食する)」なのだそうです。「食べてみたい…」。しかし、もう時間が…。後ろ髪を引かれる思いで、金谷を後にしました。

目指すは、伊賀上野城(白鳳城)です。

石垣の高さは30mもあり、大阪城の32mに次ぎ、全国2番目の高石垣です。

城主の藤堂高虎(とうどう たかとら)は、関ヶ原の戦いから徳川家康に仕えます。家康は、伏見城や二条城(京都)、膳所城や彦根城(滋賀)、駿府城(静岡)と、大坂を包囲するように城を築いていました。ただ、家康は、本能寺の変後、滞在先の堺(大阪)から「伊賀越え」によって、命からがら浜松に逃げ帰ったように、伊賀が重要ルートになると考えていました。

ですから、築城の名手の高虎に、伊賀越えのルートを封じ、いざとなれば家康自身も籠城できるような堅固な城の築城を命じたようです。それがわかるのが『高山公言行録』です。それによると、「大坂表は非利においては、大御所(家康)は上野の城へ引き取り、大樹秀忠公は江州彦根の城に入らせたまうべし」と記されています。

城内に入って驚きました。

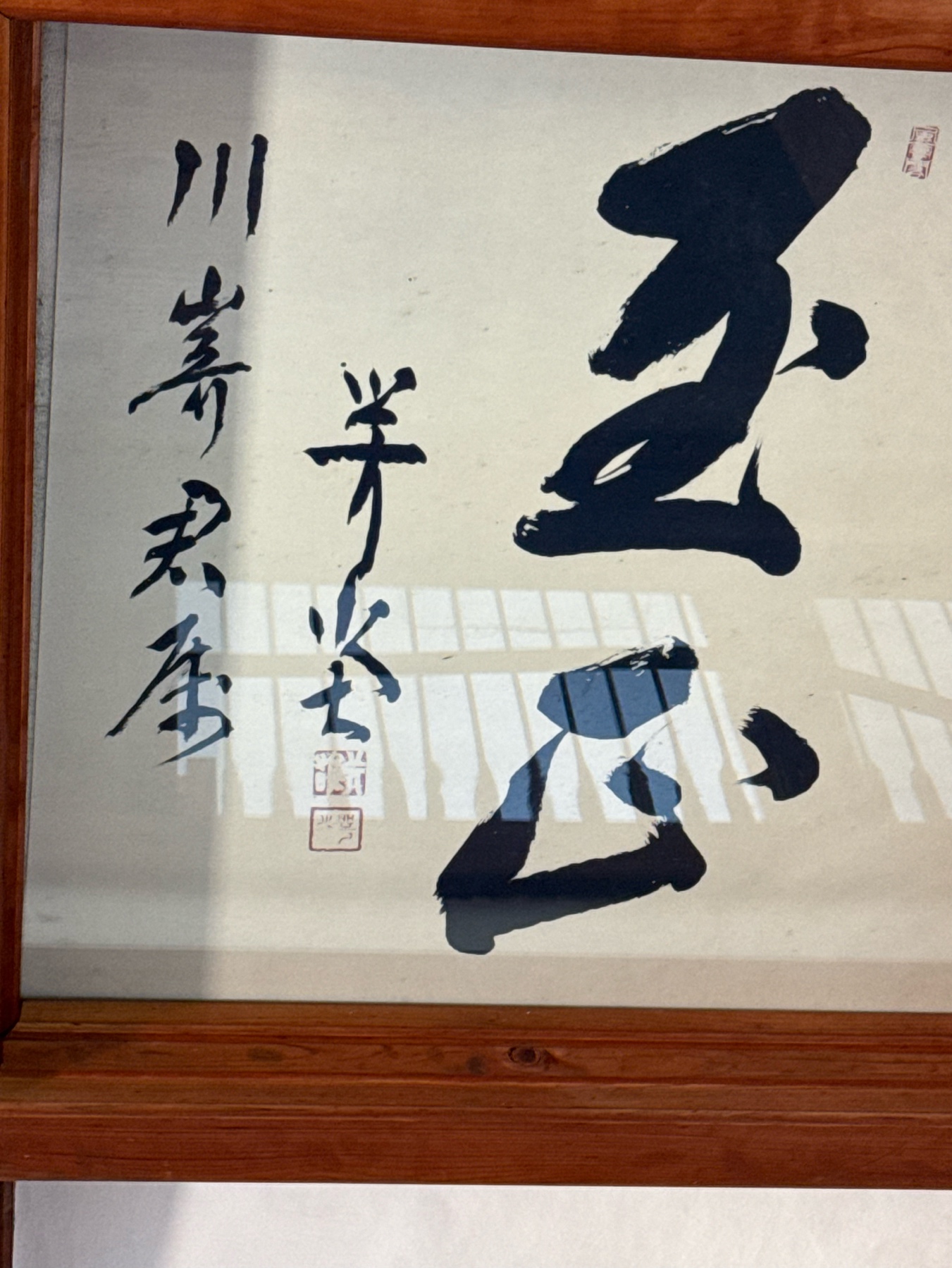

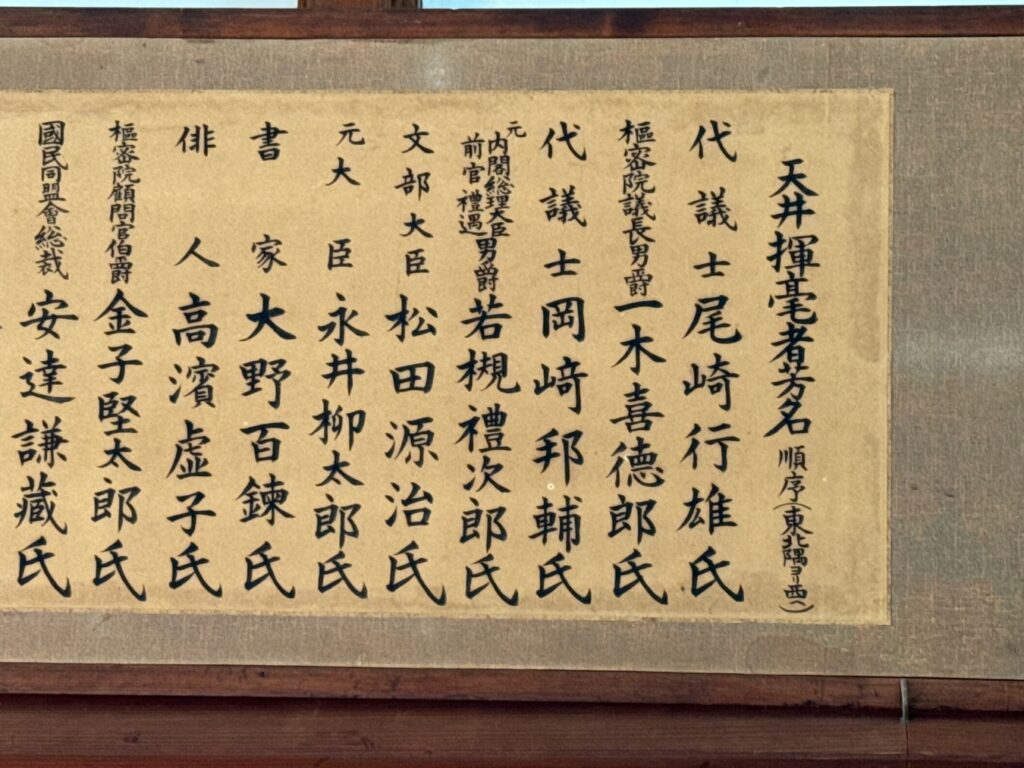

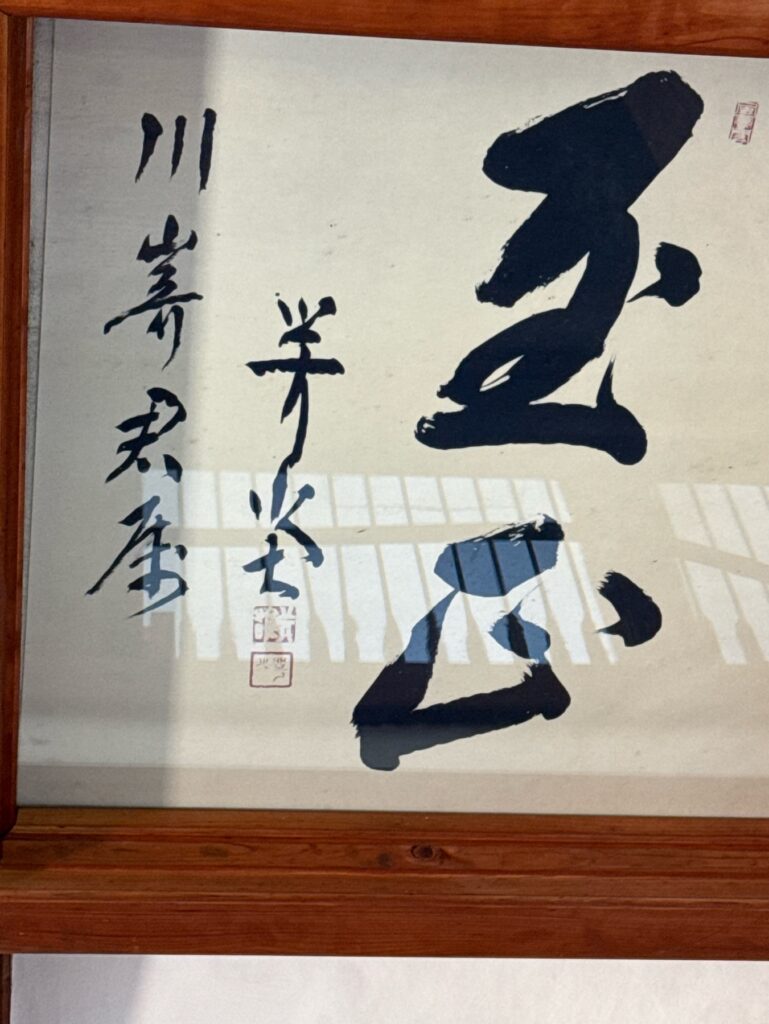

最上階の天守閣の格天井には、1メートル四方の色紙 が46枚(46人分)はめ込まれていました。それらは、天守閣の竣成を祝い、尾崎行雄をはじめ、日本画家の巨匠、横山大観、高浜虚子などから寄贈されたものです。

尾崎行雄は、日本の政治家、教育者で、号は咢堂(がくどう)です。写真の揮毫には、それが読み取れます。「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄の揮毫は「至正」。

彼は権力に迎合せず、教育や平和、民主主義のために信念を貫いた政治家でした。

尾崎行雄記念財団の記録によると、次のように説明されています。

尾崎 行雄(おざき ゆきお 1858年12月24日_安政5年11月20日 – 1954年_昭和 29年10月6日)は、福沢諭吉の推薦で新潟新聞の主筆を20歳で務めます。また、大隈重信の厚い信頼から、第一次大隈政権時、39歳で文部大臣になります。文部大臣に就任した当時の尾崎は、旧来の内閣が行ってきた、教育者に対する言論抑制措置の多くを撤廃し、教育関係者から支持を集めました。尾崎が帝国教育会の茶話会に招かれ、500名ほどの教育関係者の前で演説を行った際、教育者の意見表明の権利を尊重し、また拝金主義の風潮が起こっていることを批判し、外国人の子供に対するいじめ問題が起きていることについても触れたもので、大きな拍手が7度も起きました。しかし、アメリカ合衆国の「共和制」と日本の政治を比較し、日本の政治が「拝金主義」になっていることを批判したことが、その後「共和演説」として大きな問題となります。そして、それがきっかけとなって尾崎は職を辞すことになり、やがて大隈内閣も総辞職します。

10年間の東京市長時代は、市街地の改正・整備、水道拡張事業、下水道の改善、道路の改善・街路樹の整備、多摩川の水源の調査を行い、山梨県一之瀬の山奥の広大な三輪を、多摩川水源として買収し「給水百年の計」を樹立しています。52歳の時、ワシントンに桜を贈りました。それが現在ワシントンのポトマック河畔を彩る桜に育っています。

第1次世界大戦後のヨーロッパを視察し、帰国後、「戦争は勝っても負けても悲惨な状況をもたらす」と、平和主義・国際主義による世界改造の必要性を説きました。翌20年には、普通選挙運動の先頭に立ち、21年には軍備制限論を掲げ、軍縮を説き全国を遊説します。また24年の第二次護憲運動でも先頭に立ちました。

1931年、カーネギー財団に招かれ米国に滞在している時、満州事変勃発の報を聞いた尾崎は、「日本は間違っている」と主張します。「国賊・尾崎を殺せ!」という圧力が日に日に強まるも、自身の主張を曲げることなく、37年には、議会で辞世の句を懐に決死の軍部批判を行ないます。42年、翼賛選挙に反対し、尾崎とは対照的な存在で、軍国主義を掲げた東条英機首相に公開質問状を送り、また同年、選挙中の応援演説がもとで、不敬罪で起訴され、巣鴨拘置所に入れられてしまいます。

「至正」とは「この上もなく正しいこと(そのさま)」。

今、NHKの朝ドラ「あんぱん」では、主人公(やなせたかし氏)は、戦争での苦い体験から「逆転しない正義」を追い求め、やがてアンパンマン(漫画)に行き着きます。この「逆転しない正義」もやはり、尾崎の言う「至正」なのではないかと考えます。

目指す思いは同じです。

教師にとっても「子どもの人格形成に資する教育を貫く」ことが至正であり、それは利己ではなく利他の境地に立つことだと考えます。教育の目標である well-being(個人と社会の良好な状態)は、尾崎が追い求めた理想と響き合っているのではないでしょうか。

3)久しぶりの帰郷(富山・砺波) ―― 不易の知恵

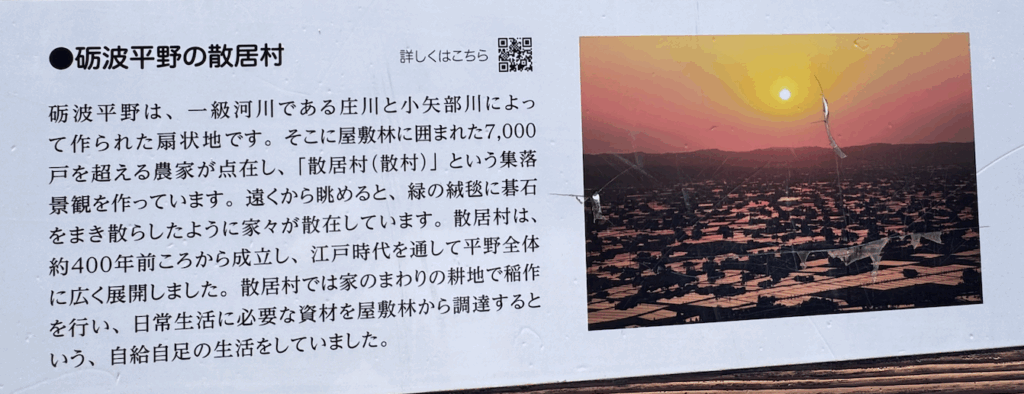

富山県、チューリップの栽培で知られる砺波平野に広がる散居村。

景観図の右側には、小さく「出町」という文字が見えます。砺波市立出町中学校は、私が現場(教諭、教頭)にいた時の最後の勤務校です。

室町時代(1,300年〜1,500年)からずっと続く独特の暮らしの形は、自然環境に根ざした先人の知恵の結晶です。 時代が変わっても残り続けているのは、それだけ存在価値があるからです。

教育も同じです。

新しさばかりに目を奪われるのではなく、良いものを守り続ける伝統、変えてはならない「不易」を見極める姿勢が必要ではないでしょうか。

4)石川県・小松で見た巨大機械 ―― 驚きが「学び」を拓く

新幹線の小松駅近くに展示されているのは、ビルのように聳える巨大な油圧ショベルやダンプトラック。

2つの鉱山機械の重さはそれぞれ400トン、200トン。「度肝を抜かれる」体験は、人を一瞬で学びに引き込みます。さすが、世界的メーカーの「KOMATSU(コマツ)」です。

授業も同じです。

教科書通りでは得られない「え?」「うそ?」「本当?」という驚き。

そのために教師に必要なのは「遊び心」。

今まで「見たことも、聞いたこともない」と思うようなものを教材として使うのは、教科書通り進める授業では至難の業。しかし、「学習者を驚かせる授業」をモットーにしている教師は、世の中に確かに存在しています。

それは小学校の教師たち。

彼らは「教科書をどう教えればいいか」ではなく、「子どもたちの関心(知的好奇心)」を熟知しています。

さらに、導入で「穴埋め」(答えが1つ)ではなく、「マスキング」の手法を使い、一部だけを見せ、隠されている部分を考えさせます。マスキングを使う場合、穴埋め(一つの答え)とは違い、あくまでも学習者が「自己決定」をします。つまり、児童生徒たちに、「自分ならどうするか」とか、「自分の経験を踏まえて」というように主体的に考えさせることができます。

学習者に丸投げをするのではなく、「既習の様々な表現(教科書で学んだフレーズ、discourse markers)」が使えるように「カテゴリー別の一覧」(品詞、使用場面などに分類)を用意し、自分なりに組み合わせたり、そこからヒントを得てオリジナルの考えを入れられるようにすることも可能です。

「答えを探す学習」、「答えが出たら終わりの学習」と違い、なぜ枠の中に「その内容」を入れたのかを互いに聞き合うので、自分なりのこだわり、友だちへのメッセージなども読み取ることができ、あちこちで「すげー」とか、「いいねー」という声が上がります。

ここでは、What (何?)を教える時のケースをご紹介します。What は、「今まで見たこともないもの、それが何かが言えないもの」に対して “What’s that?” と聞きます。ということは、すでに知っているもの、パッと見てわかるものではいけないということです。

では、問題です。「次の写真は何でしょうか。What’s this?」

皆さんも考えてみてください。答えは E)の写真の後に出てきます。

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)の答え ー 京都府立園部中学校・高等学校の門

(B)の答え ー グレープフルーツが木になっている状態

(C)の答え ー 抹茶ティラミスを真上から撮った写真

(D)の答え ー 机で睡眠をとる時の head cover(下の部分から首を入れる。右の穴には手を入れる)

(E)の答え ー 釧路の「港の屋台」にあるUFOマリン・キャッチャー。500円で2回プレーできる。(E)については、最初にこれを見せて What’s this? と聞き、Hairy Crab(毛蟹)という答えを聞いてから、Then, where are they? と尋ねます。最後に次の写真を見せるとクラス全員が「えーっ?!」と驚きます。

大事なのは、教師の「遊び心」。見事に仕掛けられた「問題」の数々が、子どもたちの知的好奇心を刺激し、授業を生き生きとさせます。

皆さんも、「おや?これは何だろう」とか「どこかで使えないかな?」というものを見つけてみられてはどうですか。

◆ おわり

4つの訪問を通して見えてきたのは、

・不安を安心に変える冷静な姿勢(福岡)

・信念を貫く「至正」の精神(伊賀上野)

・伝統に学ぶ不易の価値(砺波)

・驚きと遊び心が生む学び(小松)

それぞれが、教師にとって大切な指針となるものばかりでした。