◆ 授業が「時間通り」に終わらない原因はどこにあるか

時間通りに終わらない授業、教師が主役になってしまう授業には共通点があります。

それは「指導」と「評価」の関係を取り違えていることです。

多くの場合、授業で教師が教えた内容(=教科書の知識)を、テストで覚えているかどうかだけで確認してしまいます。つまり、「指導したこと」を「評価」しているのです。

しかし、本来、授業とは学習指導要領に記された「育てたい資質・能力」を達成するために設計されるべきものです。

◆ コインのメタファーで考える

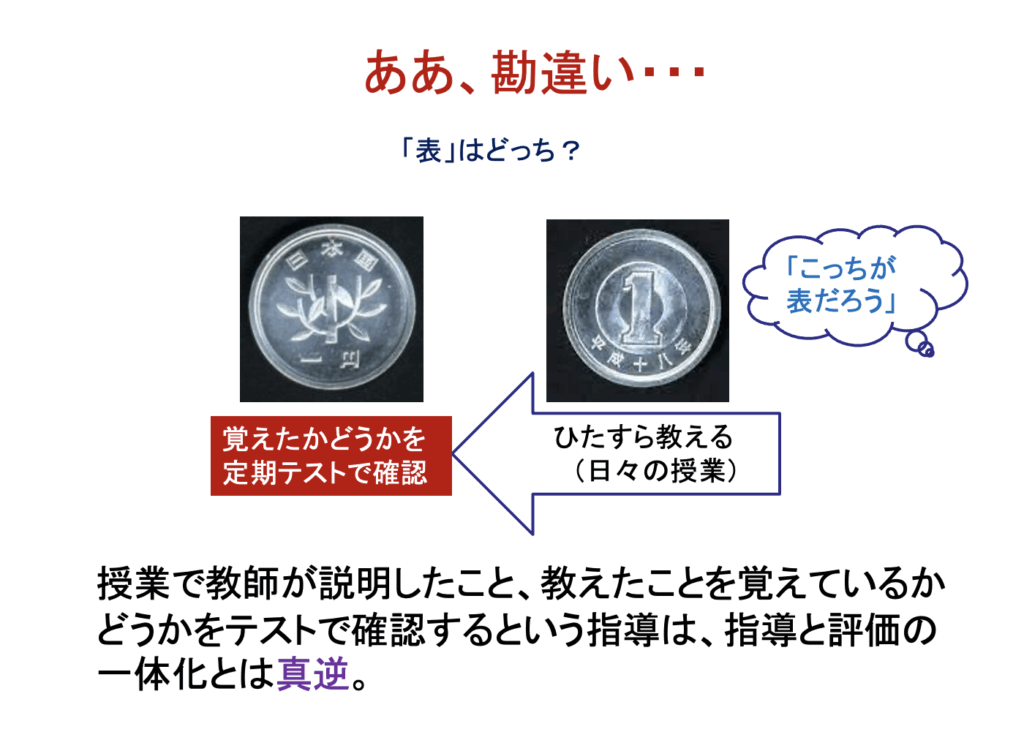

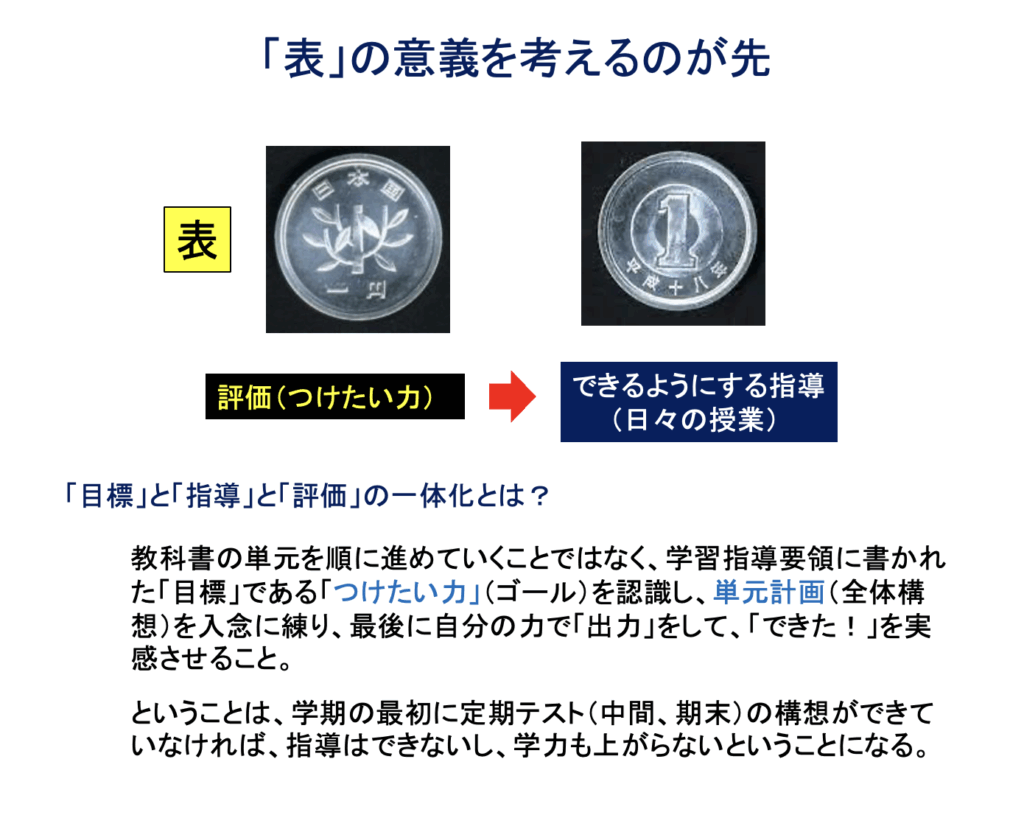

「指導」と「評価」の関係は、ちょうどコインの表と裏のようなもの。

ところが、教師がその表裏を勘違いすると、大きなズレが生まれてしまいます。

例えば、硬貨の表は「日本国」と書かれた面であり、数字が書かれた方は裏です。

ところが、多くの人は数字の面を表だと思い込んでいます。

同じように、教師が「教えたことを覚えているか」が「評価」だと勘違いすると、本来とは真逆の授業設計になってしまうのです。

「指導をする」とは、具体的にいうと、次のことができるということです。

教科書を開いて、それぞれのページに載っている活動を見たときに、「聞く力」「読む力」「話す力」「書く力」というアバウトな分類ではなく、それぞれが、具体的に学習指導要領に書かれている「どの部分」(どんな資質・能力を高めるのか)とつながっているかを自分で説明することができる。 (参考 インタラック・オンラインセミナーを終えて https://nakayoh.jp/2025/08/15 )

◆ 知識偏重の授業の落とし穴

教科書の知識をすべて教えようとすると、「あれもこれも」と詰め込み、教師の説明が速射砲のように続きます。その結果、授業の核となるべき「インタラクション(やり取り)」の場面が失われてしまいます。

教師が、Do you understand?(正しくは Get it? またはMake sense?)と聞いたり、“Repeat after me!”という指示が多くなったり、”One, two!”とか“3, 2, 1, Go!”のように仕切ったりするのは、コミュニケーションでは極めて不自然なことです。内容につながりがなくなり、学習者が自分の言葉でやり取りを楽しめなくなるからです。

そのような言葉が日常的に出てきたり、教師の口癖になったりしているのは、無意識のうちに、「予定通りに進めなければ」という気持ちになってしまうからです。

望ましいのは、生徒の呟き、考えに耳を傾けながら、臨機応変にそれらを拾いながら、Wow, good idea! What about you? とか Really? Please check in pairs. とか Mmm…, interesting. Tell me more! のようにインタラクションを通して、生徒たちに語らせる(自分ごとにして英語を使わせる)進め方です。その方が、はるかに生徒たちが楽しく学べ、かつ定着度も高まるからです。

◆ 子どもの実態を起点にする

本当に必要なのは、意図的に(ねらいを持って)、アンケートなどで「子どもの実態」(習熟度・関心・つまづきなど)を把握し、教科書のタスクを「編集」することです。そうすると、「決め決め」(当たり前)で教えるのではなく、生徒が身を乗り出してくるような課題、必要感のある課題、authenticな課題に編集することができるのです。

皆さんは、教科書のタスク(課題)通りにやって「生徒があまり乗ってこなかった」という経験をお持ちじゃないでしょうか。その時、「まぁ、仕方ない。教科書は決して面白いものではない。勉強とは、勉学を強いるもの。楽しいかどうかよりも、その内容を忠実にやらなければ。入試もあるし…」と考えませんでしたか。

また、なんとかしたいと思いながらも、「デジタル教科書の内容も、資料やワークも全て教科書につなげて作ってあるし、自分でアレンジすると準備が大変。そんな時間などないし、ま、いいか」と考えてしまうことがあるのではないでしょうか。

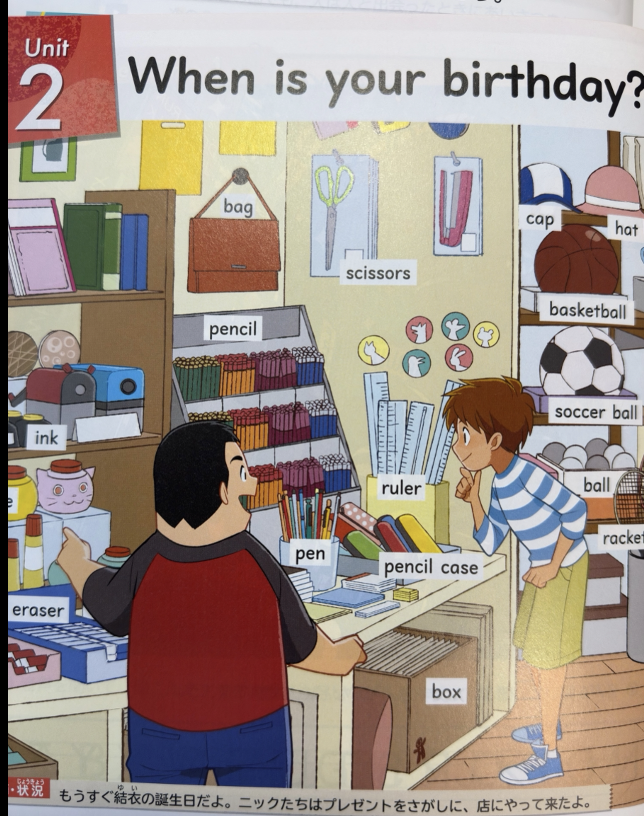

小学校の教科書(5年生)にWhen is your birthday? というUnit があります。そして「クラスの誕生日カレンダーを作ろう」というゴールが設定されています。友だちとのやり取りとしては、“What do you want on your birthday?” “I want …” という文が例として出されています。

ある先生(神奈川・海老名市)は、この単元で「誕生日カレンダーを作ろう」という課題に違和感を覚えました。カレンダー作りは、「自分ごと」にはならないと感じたからです。やり取りも、What do you want on your birthday. では、ごっこ遊びになってしまうと考えました。

そこで、彼女は、「友だちの誕生日に関連する質問を作ろう」というように、教科書の課題をアレンジされました。すると、子どもたちは一気に前のめりになり、夢中でやり取りを始めました。

協議会の後で、私は参加者に「縦横10cm」のマンダラ・チャート(nine squares, ドジャースの大谷翔平投手が高校の時に書いたOpen Windows 64の原型)をノートに描いてもらい、 “When is your special days? What kind of special days do you have?” と聞きました。そして、チャートの中心にMy special daysと書いてもらいました。

実は、小学校の教科書のほとんどがwhen の単元でbirthday を扱っている中で、開隆堂のJunior Sunshineだけはspecial day にしてあるのです。

周りに自分の家の「特別な日」を書いてもらいました。その後、その中から「これを説明したい」というものを3つ選んで丸で囲み、それを違うページに1. 2. 3. と縦に数字を書き、それぞれ「その特別な日」を書き込んでもらいました。さらに、「では、その日を具体的に説明していきます。マッピングで左端の特別な日から、いつ、どこで、誰と、なぜ、どのようにという情報を入れたストーリーにしていきます」と言いました。

しばらくして、こう言いました。

「では、3つの中からあまり繋がらなかったものを1つ除いて、2つを選んでください。今から、その2つをペアの相手に何も見ないで説明してください。まずは、グルーピングをして情報を整理します。次にナンバリングをして、どの順に伝えるのかを決めてください。それができたら、ジェスチャー、表情なども工夫して、ブツブツ言いながら一人でイメージ・トレーニングをしてください。時間は一分です」

その後、自分ごと(私の特別な日)を紹介し、相手から即興で質問を受けているうちに、笑いや驚きの声が上がり、時間を忘れて夢中になってやり取りをしておられました。

課題が、子どもたちが「やってみたい、話してみたい」と思えるものになりさえすれば、授業は自然と「活性化」していきます。どこかの単元で、そのような実感をなさってみてください。その後は、その経験(成功例)を活かせるようになっていきます。

◆ 本来の「教材研究」とは何か

教科書はあくまで「プロトタイプ」(原型・素材)にすぎません。

全国どこでも通用するように「そつなく」「てんこ盛り」に作られており、クラスの実態は反映されていません。しかも、執筆しているのは分担された一人の編集著者であり、その人の主観や経験が色濃く反映されています。

現実には、てんこ盛りの内容をそのままやろうとすると、終わりのチャイムが鳴った時に振り返りの時間がなくなってしまうということが起こります。やりたいことをすべて詰め込もうとすると、結局予定調和に流れ、生徒の気持ちから乖離してしまいます。

拙著『英語教師の授業デザイン力を高める3つの力(読解力・要約力・編集力)』(大修館書店)でも触れましたが、教師が“自分のプラン”を優先してしまうと、生徒の学びに必要な「時間をかけて習得するプロセス」を削ってしまうのです。

「あれだけ説明したのだから、もうできるはず」――

その思い込みこそが落とし穴です。

実際にやらせてみて、確かめ、必要に応じて補う。そうして、初めて本当の「習得」が生まれます。

だからこそ、教師は、冷静に立ち止まって考える必要があります。

「自分のクラスの子どもたちの関心と本当に合っているのか」

「このまま進めても意味があるのか」

そう、自分に問いかけることが大切です。

一番確かな方法は、子どもたちに聞いてみることです。

すると、彼らは口を揃えてこう言います。

「みんなが同じことをやるのはつまんない。自分たちで選びたい」

その声に耳を傾ければ、教師の中に「なるほど、確かに。これなら面白くなるかもしれない」というひらめきが生まれます。そこから、「教材」は、「子どもと教師が共に編み直すもの」へと変わっていくのです。

教材研究とは、プリントやスライドを量産することではありません。教師自身が「唯一無二の教科書」となり、子どもに知識と技能をバランスよく身につけさせる営みです。

◆ 「知識」と「技能」のバランスを

知識を与える時間では、「不要な説明」を引き算する

生まれた時間を「技能」のトレーニングに充てる

この工夫により、時間にゆとりが生まれます。焦って口早になることがなくなります。

必ず「振り返り」で「学んだことを言語化する時間」が確保できるようになります。そこでは、評価規準(ねらい)に到達できたかどうかを確認し、仲間と「深い学び」を共有することができます。それが次の授業へのモチベーションにつながります。

このHPでは、ずっと「浮き輪に頼る学習」の弊害についてお話をしてきました。それは、ワークシートを見ながら、板書を消さないまま、タブレット端末に英文を書いたまま、ペアやグループで発表する、またはノートをそのまま読むというものです。

子どもたちが「自分で使える力」を獲得するためには、少しずつ負荷をかけ、最後は何も見ないで言えるようにする指導が必要です。そして、子どもの「できた!」を実現するのが教師の「責務」です。

「指導」と「評価」はコインの表裏。知識(教えること)と、技能(できるようになること)を分けて考え、50(45)分の授業をデザインする。その時、子どもたちの気持ちは「やらされる」から、「学びたい」へと変わっていきます。