◆「3」という数字の不思議さ

皆さんは、こんな表現を耳にしたことがありませんか?

松竹梅、優良可、金銀銅、和洋中、陸海空……。

昔から、ものごとは「3つ」に分けて語られることが多いようです。

3つに整理するとリズミカルで覚えやすく、頭にも残りやすいからだと考えられます。仮に、5つあったとしても、最終的には大きく3つに絞り込めるように思います。

実は、授業づくりも「3つ」を意識することで、途端にシンプルになり、学習者にとってもイメージしやすくなります。

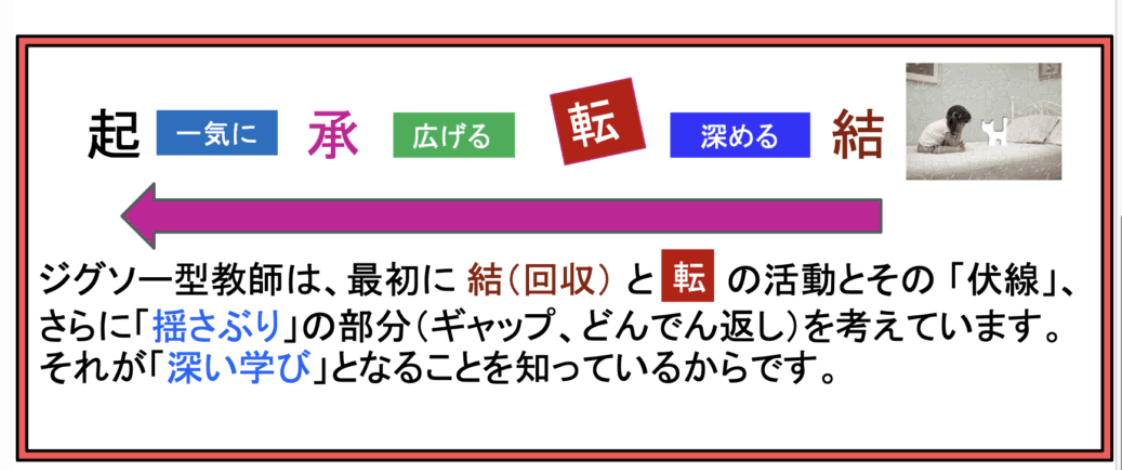

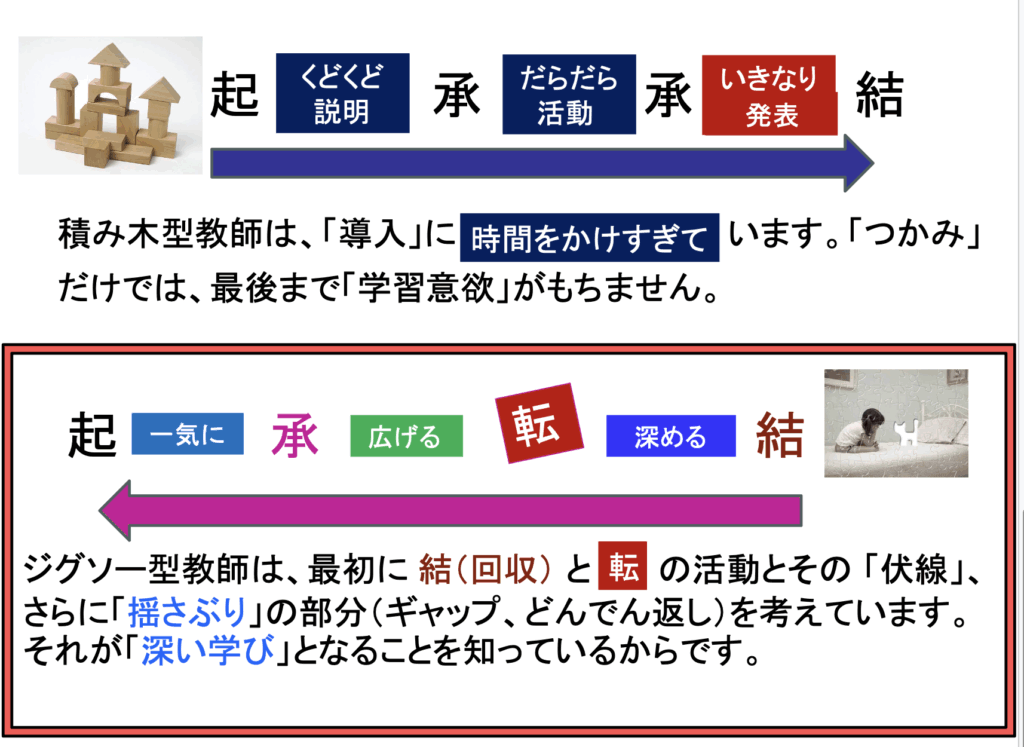

たとえば、流れを「起」「承・転」「結」の3パーツに分けて整理してみるのです。子どもたちが嫌がる「だらだら、くどくど、イライラ」の時間がなくなり、逆に「ハラハラ、ドキドキ、ワクワク」が増えます。

また、本時で指導したいこと(定着させたいこと)を最初から3つに絞るようにします。

すると、軽重(メリハリ)が意識できるようになります。それが習慣になると、「あれも、これも」と欲張らず(悩まず)に済み、スッキリとした授業になります。

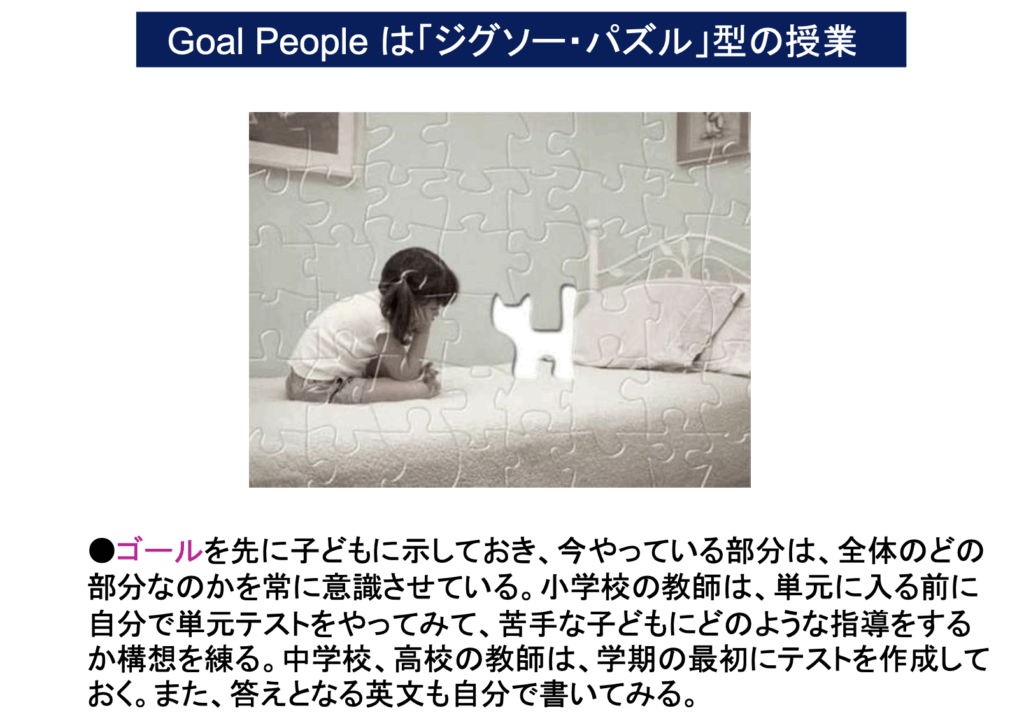

◆ Goal people(ジグソーパズル型)とは?

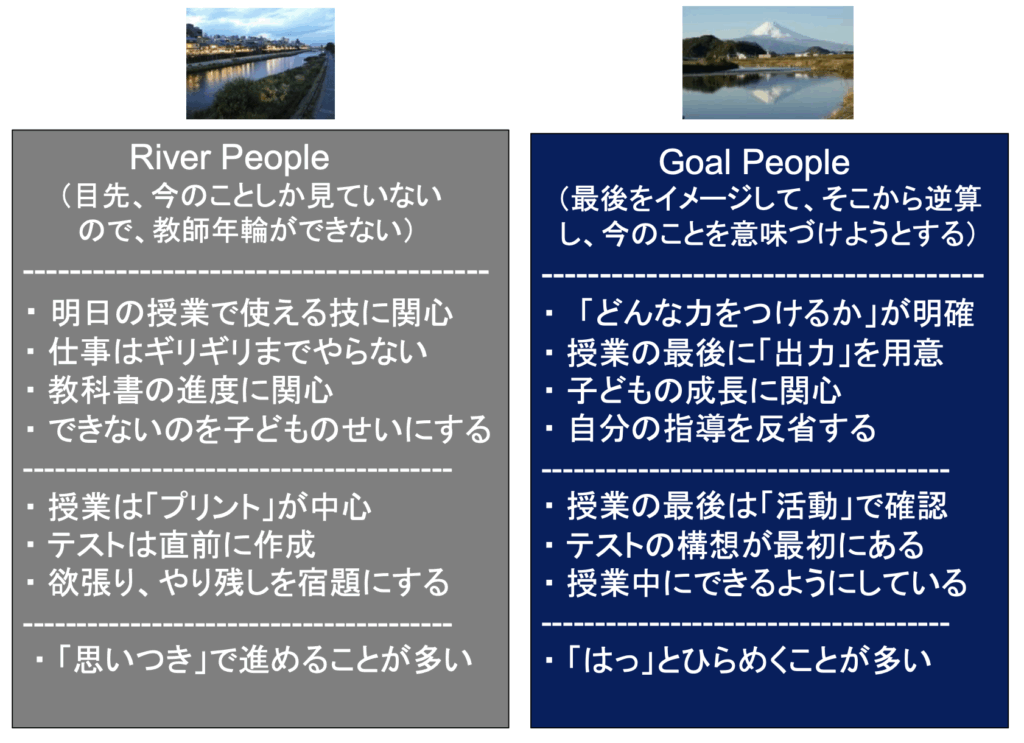

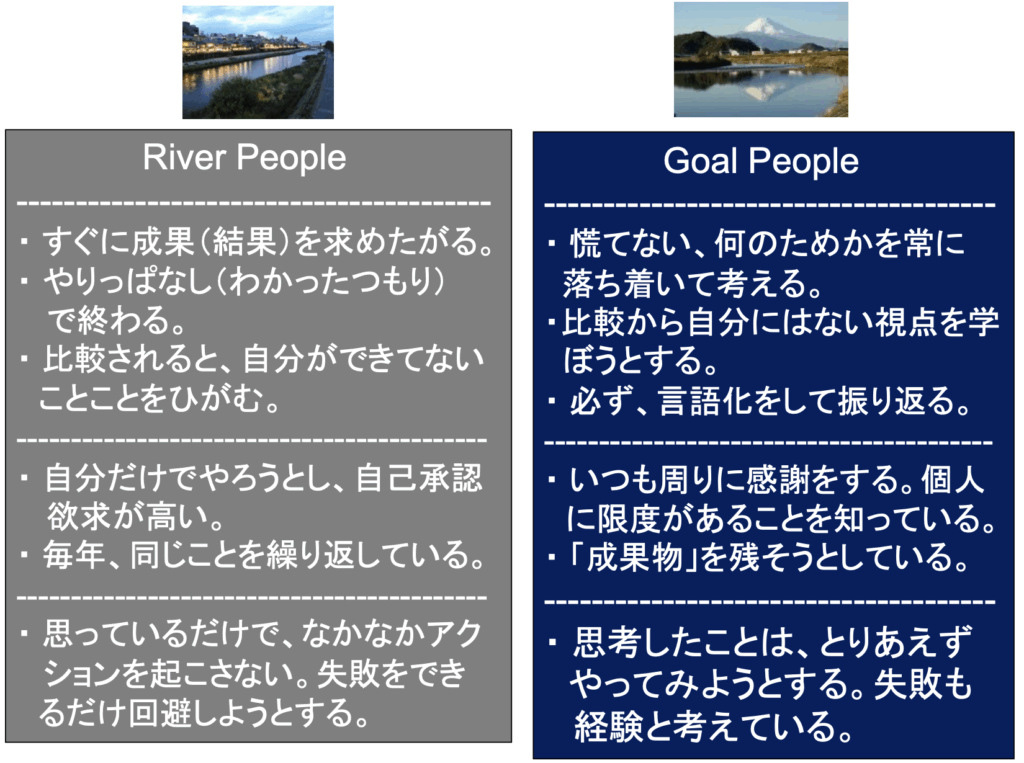

教師が目指すのは、River people(目の前の川しか見えていない)ではなく、Goal people(向こうの山に行くのに、川のどこを渡ればいいかを考える)になることです。ご覧ください。ただし、今、ご自分が River people だとしてもガッカリすることはありません。Goal people の姿を心がけることで、必ずできるようになります。

◆「3つ」に絞るのは Guide それとも Facilitate?

教師の仕事は、teach(教える), coach(指導する), guide(導く), facilitate(促進する) を子どもたちが必要な場面で行うことが大切だと言われています。それぞれの定義(COBUILD)は次のようになります。

If you teach someone something, you give them instructions so that they know about it or how to do it.

(「教える」とは、その事柄について知ったり、やり方を理解したりできるように指示を与えること)

If you coach someone, you give them special teaching in a particular subject, especially in order to prepare them for an examination.

(「コーチをする」とは、特定の教科、特に試験対策のために特別に教えること)

If you guide someone around a city, museum, or building, you show it to them and explain points of interest.

(誰かを「案内する」とは、その場所を見せながら見どころを説明すること)

To facilitate an action or process, especially one that you would like to happen, means to make it easier or more likely to happen.

(「促進する」とは、起こってほしいことを、より容易に、あるいは起こりやすくすること)

ずっと teach(教師の適切な指示や指導)の状態や、正しい teach をしないまま coach (どこかで聞いたことを取り出して教える)をしていても成果は上がりません。また、guid と facilitate については、学習者の実態(習熟度、つまずき、興味・関心など)を熟知していなければ、適切に対応できません。これらを使い分けるには、「教えたいこと」が先に来るのではなく、学習者の「レディネス」を把握し、それを活かすことを考えることが大事です。

ところで、これらの他に、もう一つ大切なキーワードがあります。それは activate です。active laerning の activeは形容詞ですが、それを「動詞」にしたものです。英英辞典には次のように載っています。

If a device or process is activated, something causes it to start working.

(「機能させる」〔活性化させる〕とは、それを実際に働かせるようにすること)

activateしてこそ本当にわかる

授業で「わかったつもり」で終わってしまう子どもたちはいないでしょうか?

人は、自分の言葉で説明して、初めて「理解できている」と言えるのです。答えを言わない「教え合い活動」が効果的なのはそのためです。相手にわかるように伝えようとすると、自分の中で「整理」が始まります。その過程で理解が深まり、忘れにくくなるのです。

だからこそ、授業の最後には「自分の言葉で説明する」「自分ごととして実際に使ってみる」場面を入れる必要があります。それが activate (機能させる)です。これをすることで、子どもたちは本当の意味で理解に到達できるようになります。

教師の仕事は「つなげる」こと

さて、今のあなたは「何と何をつなげて」いるでしょうか。

子どもと子ども、子どもと教材、先生と同僚――教師の仕事は、いつも「つなげること」ではないでしょうか。

ところが、自信がないと相談できず、「自分で抱え込む」状態になりがちです。「自分でやったほうが早い」と思うこともありますよね。でも、それでは組織は閉塞します。

人に任せることは、ただの負担軽減ではありません。

関係をつくり、人を育てることにつながります。「忙しそうだから」と勝手に判断するのは禁物です。

「待っているだけ」では何も変わりません。教師は「仕掛けて待つ」ことが必要です。

たとえば――

廊下で偶然を装って、ばったり会ったふりをして話しかける

簡単な仕事を頼んでみる(終われば、感謝をする)

そんな小さな「仕掛け」が子どもたちとの関係を深め、彼らの学びを動かしていきます。

教師集団も同じです。「自分から繋がっていく」ことで、群れ(向きがバラバラ)が「集団」(統率が取れた状態)に変身していきます。

おわりに

授業づくりでも、組織の中でも、そして日々のちょっとした関わりでも――

「3つに整理する」「facilitateする」「activateさせる」「つなげる」ことを意識してみてください。

きっと、子どもたちの表情も、同僚との関係も、ぐっと豊かに変わっていくはずです。