◆ 2011年の『指導と評価』の特集で問題提起したこと

ここにご紹介するのは、『指導と評価』(日本教育評価研究会、2011年4月)に書いたものです。

読まれて、何に気づかれるでしょうか。

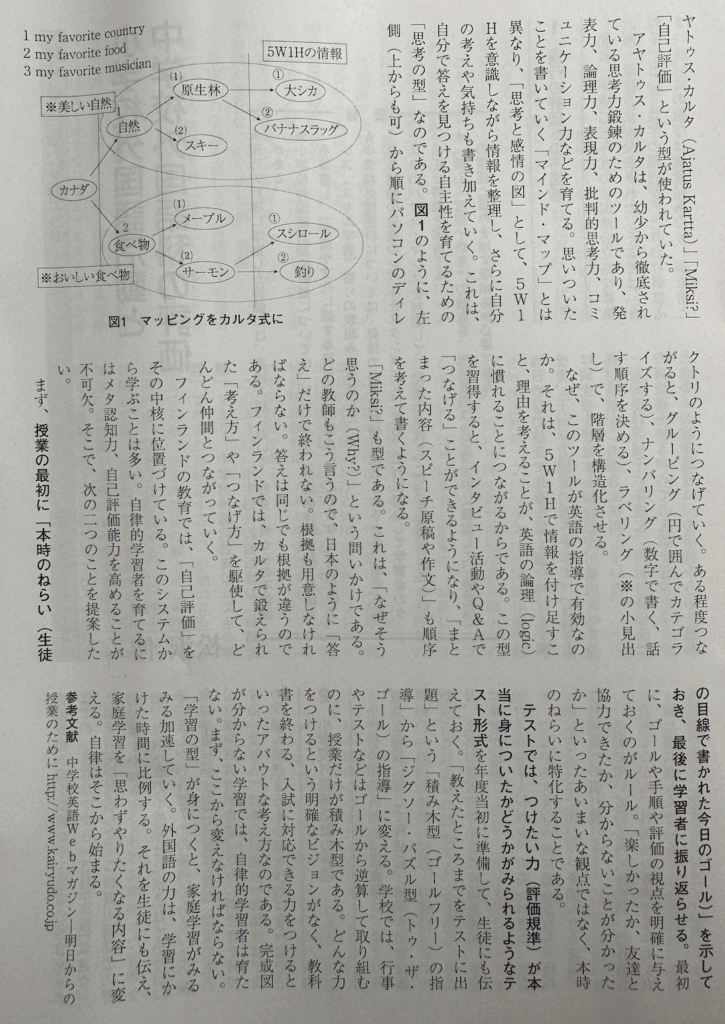

2009年にフィンランドの学校を訪問し、衝撃を受けて帰国し、それから私は「階層式マッピング」に取り組み始めました。大学での講義も、マンダラ・チャートと階層式マッピングを組み合わせて指導をするようになりました。それが、今に繋がっています。そして、学習指導要領の改訂で「思考・判断・表現等」が観点に入ったことも、フィンランドの教育に近付いているように考えています。

◆ 時代が令和に入り、いま教師に求められていること

小学校で外国語が「教科」となってから、はや5年。

全国各地では、練習を超えて「言語活動」へとつなげる優れた実践が芽吹いています。

高等学校でも、大学入試一辺倒だった授業が少しずつ見直されつつあります。

その間をつなぐ中学校は、まさに「橋」の役割を担う重要な時期です。

しかし、現場から聞こえてくるのは、「教科書が終わらない」という教師のため息ばかりです。砂時計の砂が落ちていくように時間に追われ、焦燥感に駆られた教師は、つい「教え込み」という安全策に走ってしまっているようです。

◆ 言語活動の不足は「技能の空洞化」を招く

最も危惧すべきは、言語活動の不足により、話せない・書けないという「技能の空洞化」が進んでいることです。

このHPでも触れてきましたが、「浮き輪をつけたままで泳いでいるような錯覚」をさせる授業では、本当の自信にはなりません。

何にも頼らずに自分の力で泳ぎ切れること。そこにこそ、本物の自信の源泉があります。

◆ 必要なのは、教師の「勇気ある決断」

目指すべきは「教科書を終えること」ではありません。

むしろ全国学力・学習状況調査や高校入試問題、英検3級・準2級の問題を分析し、今まさに子どもたちに求められている力を見極めることです。

その上で、教師が勇気を持って「羅針盤の針」を修正しなければ、ずるずると卒業まで同じ授業が続いてしまいます。

「羅針盤」を手に、針路を確かめながら航海を続ける舟人は、時に進路を大胆に変える決断を求められる場面に遭遇することがあります。それは、自分の針路が間違っていたと認識した時です。

◆ 25年前に投げかけたメッセージ

私が、全国各地のセミナーに呼ばれた際、校長先生や教頭先生、指導主事の先生方からよくこう言われます。

「先生の書籍を若い頃に読んで、とても元気をもらいました」

「今でも参考にしています」

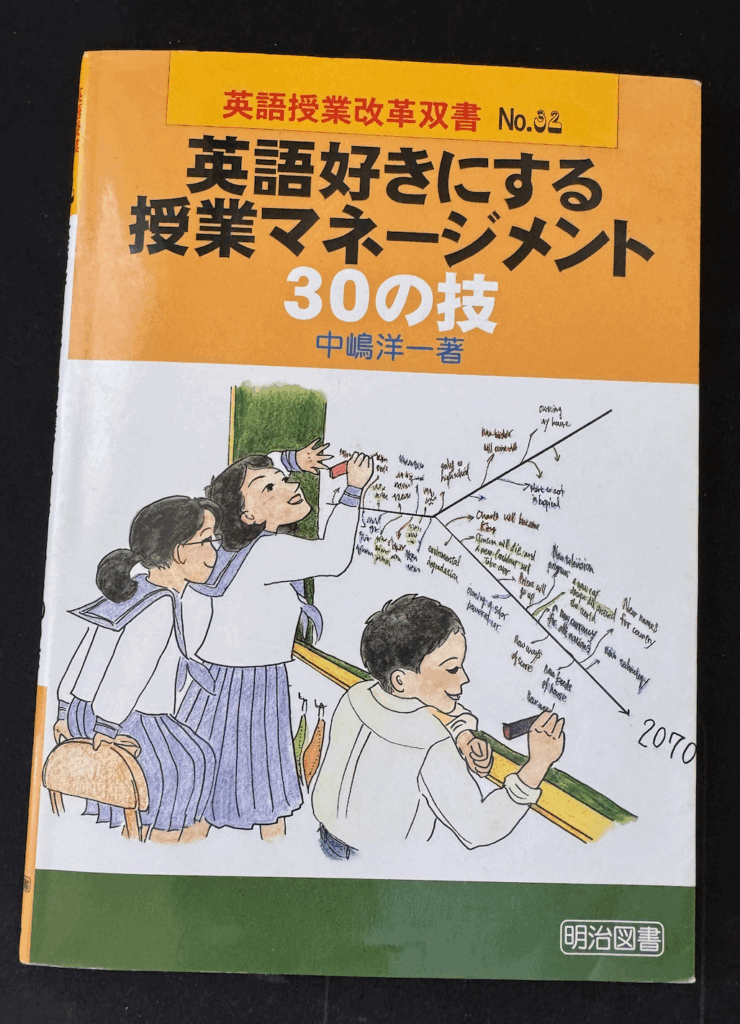

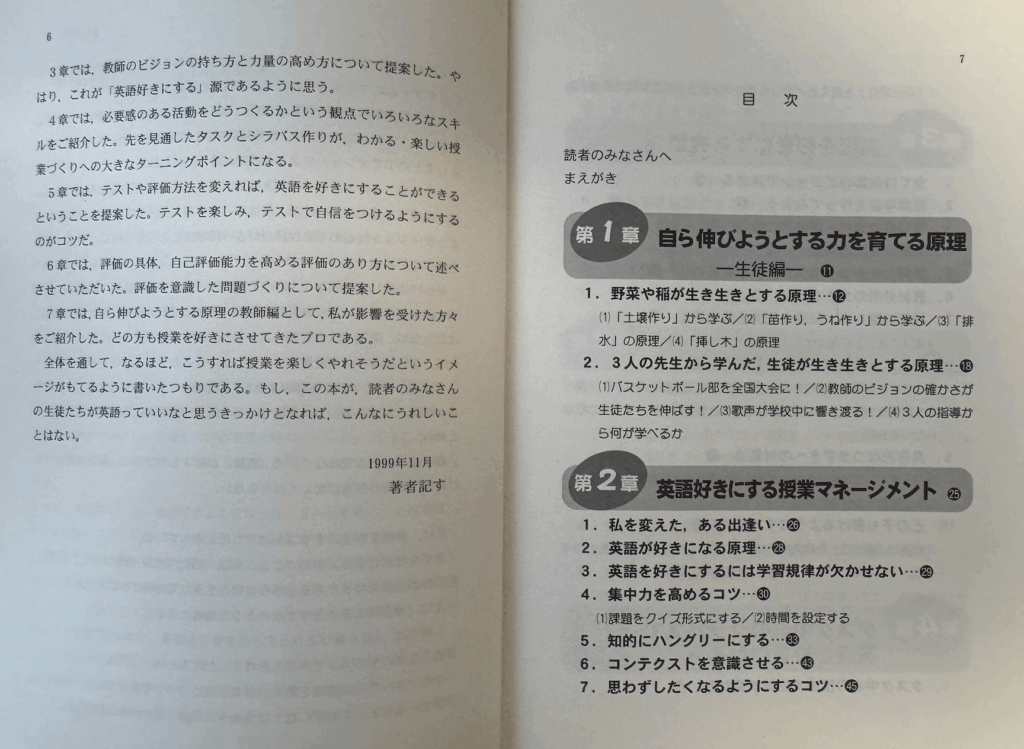

その声の先にあるのは、三浦孝先生との共著『だから英語は教育なんだ』(2002年, 研究社)『ヒューマンな英語授業がしたい』(2006年, 研究社)、単著『英語好きにする授業マネジメント30の技』『subject から projectへ 学習集団をエンパワーする30の技』(2000年, 明治図書)といった書籍です。

どの先生方も一様にこう口にされます。

「1/4世紀も前に書かれたものなのに、すでに今の学習指導要領を予言していたかのようだ、と今さらながら驚かされます」

果たして本当にそうなのでしょうか。

実際にその内容を振り返ってみたいと思います。

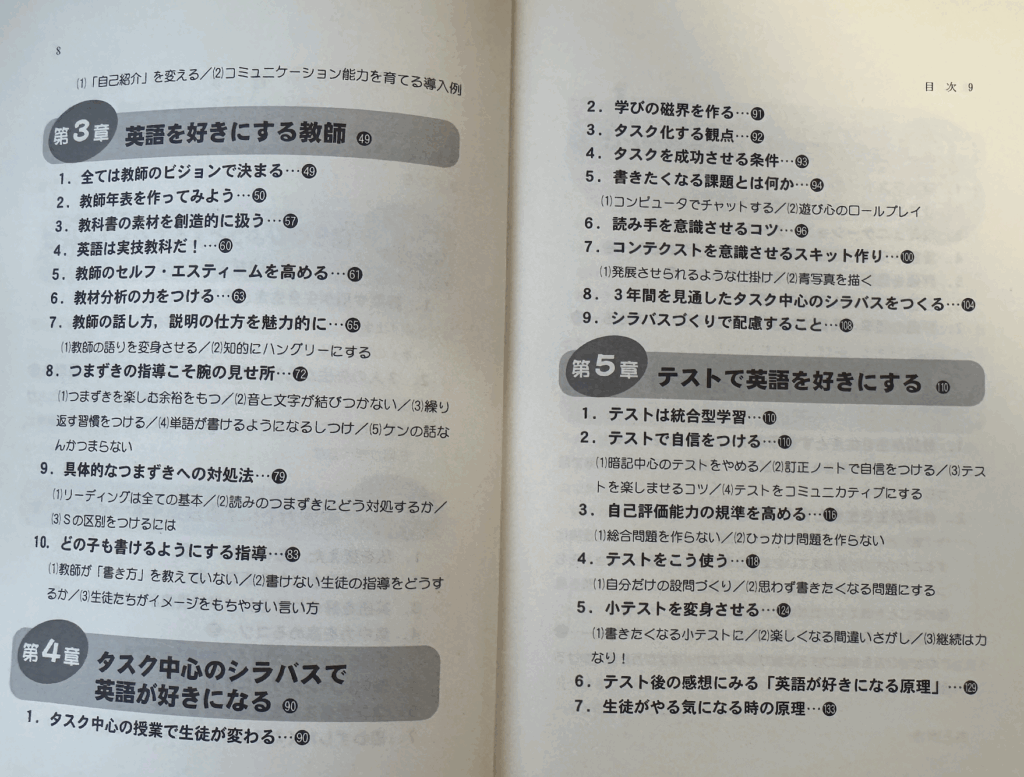

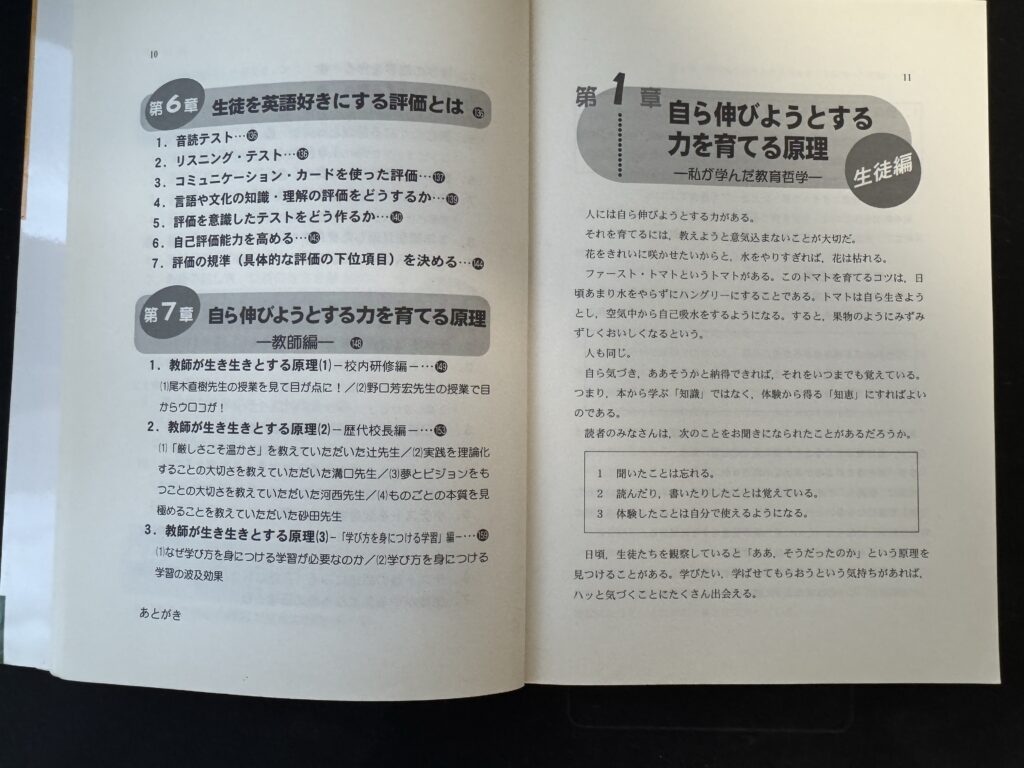

🍀『英語好きにする授業マネジメント30の技』(2000年、明治図書出版)の目次より

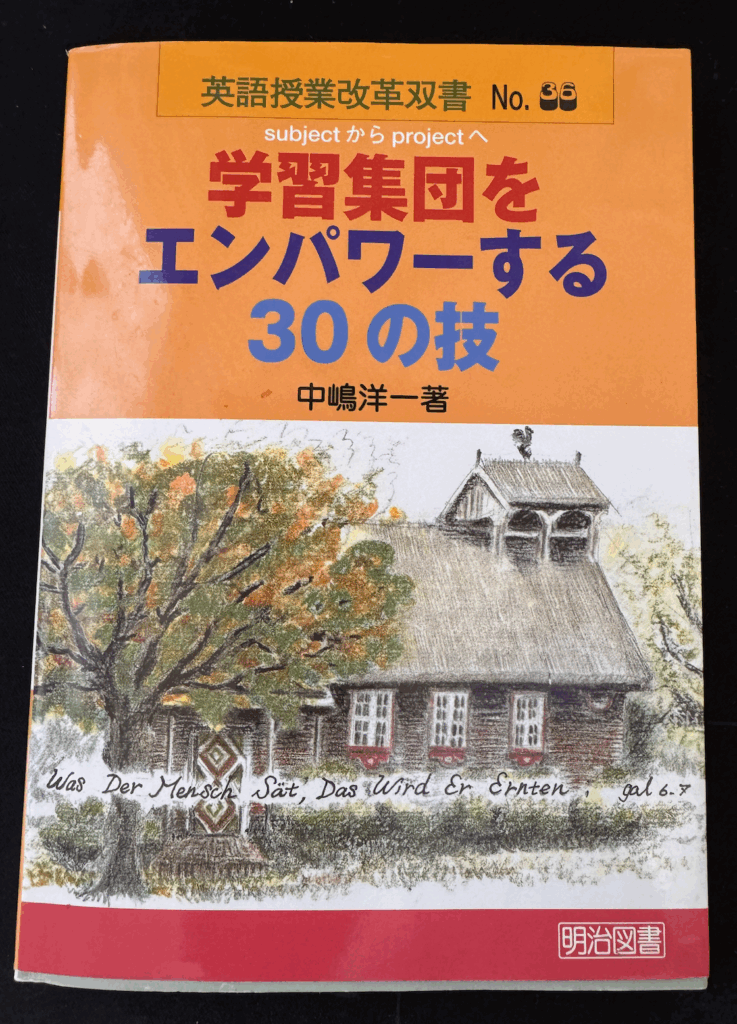

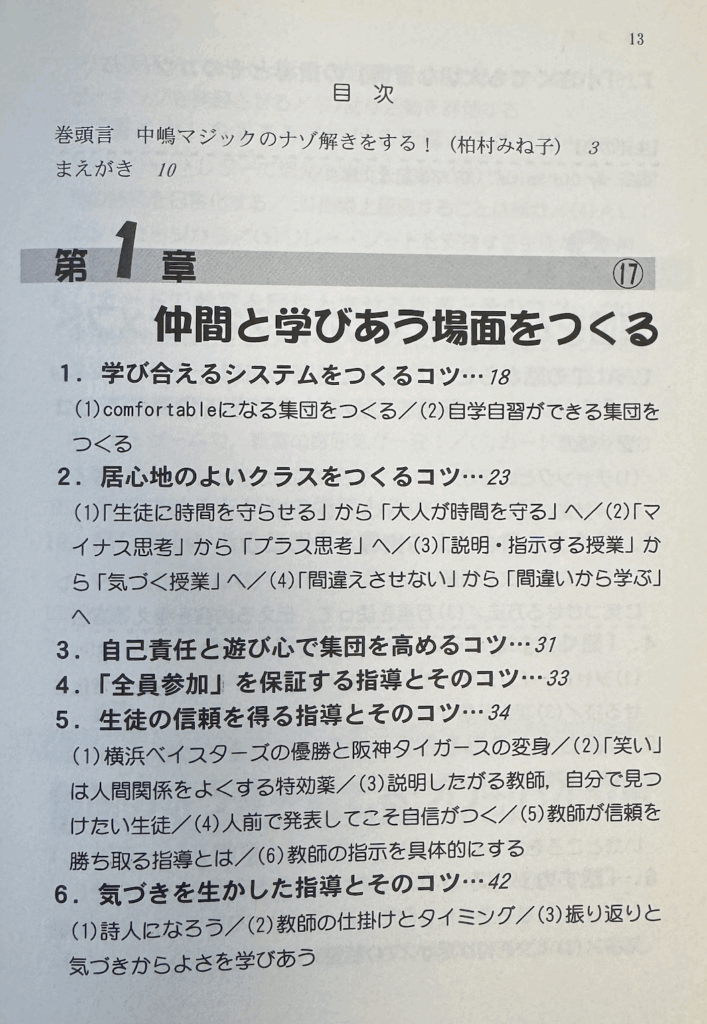

🍀『subject から project へ 学習集団をエンパワーする30の技』(200年、明治図書出版)の目次より

「判定」への受け止め

確かに、根幹の部分はその通りかなとは思います。ただ、それは私だけの考えではありません。

共に歩んできた仲間たち

旧友の蒔田 守さん、北原延晃さん、田尻悟郎さん、故稲岡章代さん(いずれも中学校)も、同じような取り組みをされていました。私たちは、同じ時代に生き、互いに web のようにつながり、励まし合っていました。

書籍に残されたヒント

ぜひ、彼らが若い頃に著された書籍や原稿(大修館書店『英語教育』研究社出版『現代英語教育』明治図書『楽しい英語授業』英語検定協会『STEP英語情報』などのバックナンバー)を紐解いてみてください。

きっと、子どもたちの「学習意欲」を高めるためのヒントがたくさん見つかるはずです。

その時、あなたは「やるべきことは何か」を確信され、勇気を持って「次の行動」に入っていかれるのではないかと思います。