💠 研究授業で緊張しないために

多くの人の前で授業を公開したという経験は、誰もがお持ちだと思います。

私自身、埼玉の中学校、富山の小学校、そして中学校で100回ほど授業を公開しました。また、今まで、全国で 500人以上の方の研究授業を参観してきました。

そこで気づくことがあります。それは、授業前、教師も生徒も緊張した面持ちで開始のチャイムを待っているという場面が実に多いということです。

人は、静寂が続くほど緊張してしまうものです。

参観者が多い場面は、なおさらです。

学校によっては、黙想をしたり、持ち物検査をしたりしてから授業を始めるというところもありますが、それによって緊張がほぐされることはありません。

そんな時にお勧めしたいのは、休み時間から「準備活動」(ペア練習、教科書の音読、基本文を使ったトレーニングなど普段から行っている活動)を取り入れ、英語モードにしておくことです。

ちょうど、それは車のエンジンをかけてから走り出すまでのアイドリングの役割を果たします。エンジンが暖まっていること、エンジンオイルなどの潤滑油を循環させておくこと、さらにアイドリング中に不調な音(大きくなったり、小さくなったりするハンチング)を確認することもできます。

授業でも、チャイムが鳴っていきなり本題に入るのではなく、生徒が自然に学習モードに入れるよう「レディネス」を作ってしまうことで、スムーズに授業に入っていけるのです。そして、それは、授業名人と言われている教師たちの「当たり前」になっていることです。

💠 授業を「やりっぱなし」にしないために

研究授業を「やりっぱなし」で終わるのか、しっかりと「振り返り」の機会を設けて、更なる授業改善につなようとするのかでは、その後に大きな違いが生まれてきます。

中には、自身の授業を撮影し、生徒にコメントを書かせるなどしている方がいます。授業を学習指導案通り(予定調和)にして「できたつもり」になったり、「上手くいったかどうか」だけが評価の視点にしたりするのではなく、そのような「事実」を掘り起こし、授業中、気づかなかったこと、できていなかったことを丁寧に「記録」し、どうすれば良くなるのかを考える姿勢は、クラスの生徒たちの力を確実に伸ばしていきます。

💠 教師の考え方はそのまま授業に表れる

初めての方から、唐突に「〜について教えてほしい」というメールをいただくことがあります。その場合、いくつかのHPの記事をご紹介し、「それで実際に試してみてください。その上で不明な点があればご相談ください」とお伝えしています。しかし、多くの場合、その後、連絡はされてきません。お礼のメールもありません。

対照的に、自分の授業を丁寧に振り返り、生徒のアンケート結果を踏まえたうえで具体的な質問をくださる方のメールには、誠実さと学びへの謙虚な姿勢が感じられます。

このような教師の姿勢(人間性)やものごとの捉え方や考え方は、日頃の授業にそのまま表れてくるものです。

授業を拝見する場合、クラスに入った瞬間に、生徒が何をしているか、教室環境がどうなっているか、黒板に何が書かれているか、教師と生徒が何を話しているかといったことで、日頃の授業(教師の教科経営の視座)が透けて見えます。その後、授業が始まると、いい意味でも悪い意味でも「やっぱり」という気持ちになります。

がっかりしてしまうケースでは、残念ながら教師が、生徒と育む「ラポート」の大切さに気づいておられないことが多いようです。ラポートとは、If two people or groups have a rapport, they have a good relationship in which they are able to understand each other’s ideas or feelings very well. (COBUILDより)というように説明されています。上下関係ではなく、あくまでも “mutual“(相互の、双方による)であるということです。

💠 「単元計画」をもとに振り返りを共有する

授業でも、教師の実践でも、「振り返り」で大切なのは「何をどう振り返るか」です。

人生を振り返った時に残っているのは、人から教わったことではなく、自分で気づいたこと、努力してできるようになったことではないでしょうか。

そうした実感こそが自信となり、習慣(ルーティン)となって定着していきます。

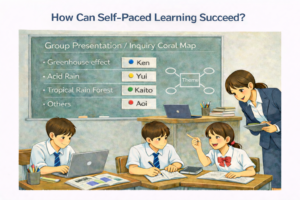

学習においても、大切なのは「教えられる学習」ではなく「自分で気づき、自己決定をする学習」であり、「できるようにするための学習」です。そのために必要なのは、「学び方」や「考え方」を学習者に身につけさせることです。問題を自ら発見し、それを解決するための場面を用意し、自ら解説できるような「手段」を与えることが教師の役割です。

生徒が「自分ごと」として取り組める課題を設定し、彼らが探究の過程で情報を整理し、仲間に発信したいと考えるようになれば、教師の説明が減ります。その分、生徒が主体的に活動する時間が増え、逆に学習の定着度が高まります。

主体的な学びの中では、多様性やギャップが生まれ、よい刺激を受けながらクラスにリーダーが育っていきます。さらに、そのリーダー群が活躍することで、クラス全体が自治的・自律的な学習集団へと成長します。

ただし、その基盤となる「相補(peer respect, complementary relation)の土壌」を育てることが不可欠です。

もし教師自身に「仕切りたがる」「教えたがる」「喋りたがる」といったSOS因子が強ければ、その土壌はなかなか育ちません。教師が自らを振り返り、自分の「役割」を自覚することが、クラス全体の成長につながるのです。

👉 まとめ

研究授業を実りあるものにするには、

⑴ 授業前に「レディネス」を整える工夫をすること。

⑵ 授業を「やりっぱなし」にせず、映像や生徒の声をもとに振り返ること。

⑶「単元計画」に基づいて、生徒自身が気づき、主体的に学べる仕組みを共有すること。

この三点を意識することで、研究授業は単なる一回限りのイベントではなく、教師と生徒の双方にとって成長の機会となります。