💠 心理学の知見を授業デザインに活かす

多くの自治体で、学力調査の成績は改善しているのに、アンケートでは「学習意欲」が低いという課題が指摘されています。

学習意欲は自然に湧いてくるものではありません。授業デザインの工夫によって「学びたい!」という必要感を生み出すことが不可欠です。

そこで注目したいのが、マーケティングや心理学で語られる「バンドワゴン効果」(bandwagon effect)と「スノブ効果」(snob effect)です。

◆ バンドワゴン効果

「みんながやっているから自分も」と考える心理です。 行列のできるラーメン屋やランキング上位の商品が選ばれるのもこの効果です。教育では、クラス全体に「一緒にやろう」という空気をつくる場面で有効です。

◆ スノブ効果

「他と同じではつまらない。自分だけの特別を求めたい」という心理です。 限定品やオーダーメイドが魅力的に見えるのと同じです。教育では、個性や主体性を生かした探究活動に直結します。オリジナル性(自分らしさ)を認められた子どもは「自信」を得て、より深い学びへと向かいます。

人は「バンドワゴン効果」と「スノッブ効果」の両方を持ち合わせていると言われています。

教育現場でも、この2つは見事に作用しています。クラス全体に「やってみよう!」という空気が広がると、普段は発言の少ない子まで自然と手が挙がります。一方で、探究を深めるような場面を用意すると、「自分なりの答え」「独自の視点」を求めるようになっていきます。

💠 バンドワゴン効果とスノブ効果、メリットとデメリットは?

授業で使うときは、それぞれのメリットとデメリットを十分に理解しておくことが大事です。特に、人間の心理なのでデメリットが生まれないよう、適切な指導をすることが肝要です。

バンドワゴン効果

◇メリット:集団全体の学習意欲が高まりやすい

習慣化や流行を取り入れた活動に有効

初めてのことでも参加しやすい

◆デメリット:流行に左右されやすく、深まりに欠ける

自分の意思よりも周りに流される学びにやりやすい

スノブ効果

◇メリット:個性や主体性を発揮できる

特別感が自己肯定感や意欲につながる

高度な学習や探求活動に結びつきやすい

◆デメリット:仲間との分断や排他的な雰囲気を生むことがある

動機だけが先行し、本質的な学びにならないことがある

💠 2つの効果を授業にどう活かせばよいか

バンドワゴン効果

授業で学んだ新しい文法や表現を、ほとんどの児童・生徒が自然と使い始めるような場面を作ります。以前、このHPで福岡市立三筑中学校の上野正純先生のTT授業の映像を紹介しました。そこでは、ALTのteacher’s talk の際に、子どもたちが自分なりのレス(Really?/Wow!/ No way! )をしたり、What’s ◯◯?などの質問を投げかけたりしていました。一人ひとりを指名していくとプレッシャーがかかってしまいますが、習ったことをみんなでどんどん使ってみると、「みんなが言っているから、私も言ってみよう」という雰囲気が広がります。言語活動では、このように自由度を高めてやることが大切です。

スノブ効果

たとえば、自学ノートやリレーノートの取り組みです。教師からの宿題(一斉に同じことをするの)ではなく、いくつかのカテゴリーを決めておき、自己選択で課題を決めたり、自分なりのテーマで探求をする、グループでリレーをする(情報を整理し、考えを伝える)というルールにしておくと、個性が表れてきます。

生徒たちの自学ノートは、適宜(定期的に)廊下に並べて閲覧できるようにすると、オリジナルのMy Dictionaryや好きな歌手の曲を訳す、海外ニュース記事の翻訳をする、入試問題の長文を自分でチャンキングするといった取り組みが生まれてきます。また、リレーノートも、盛り上がっているグループの取り組みを紹介することで、大きな刺激になり、自分たちも違ったテーマで挑戦しようとするようになります。

まとめましょう。「バンドワゴン効果」は授業の入口で有効です。クラス全体を巻き込む活動に適しており、苦手な生徒も全体に合わせて抵抗なく取り組めるようになります。

一方、「スノブ効果」は個々の考えをチームとして機能させる場面、「深まり」を作る場面で有効です。仲間の多様な取り組みや考えがヒントになり、生徒たちの探究心や個性を伸ばすきっかけになります。

大事なことは、どちらかを偏重するのではなく、両者をバランスよく活用することです。

「みんなで一緒に学ぶ安心感」と「自分だけの学びの特別感」を組み合わせることで、子どもたちの多様な願いを支え、不安に対処できるようになります。これを学習意欲につなげていくのです。

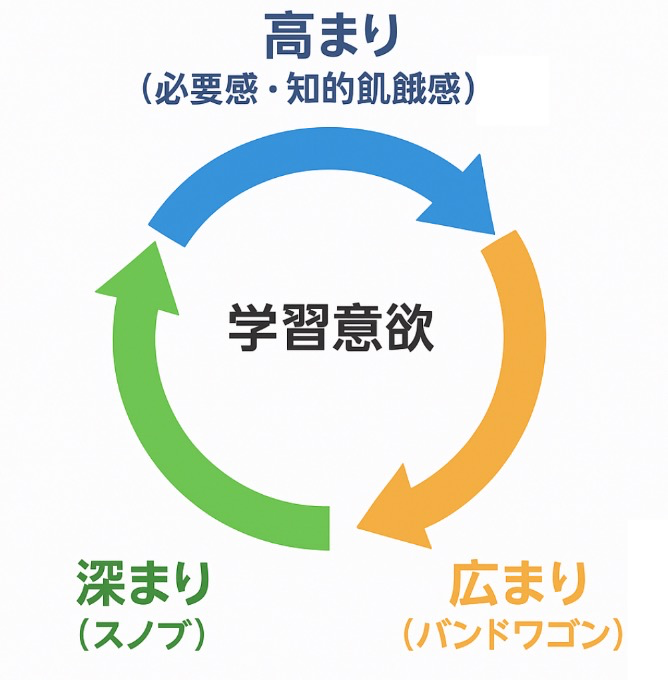

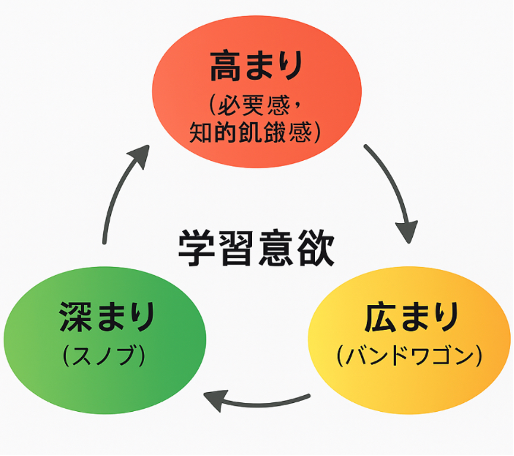

💠 学習意欲を喚起する「循環サイクル」

「学習意欲」は、偶然に生まれて消えるものではなく、次のような循環を描きます。

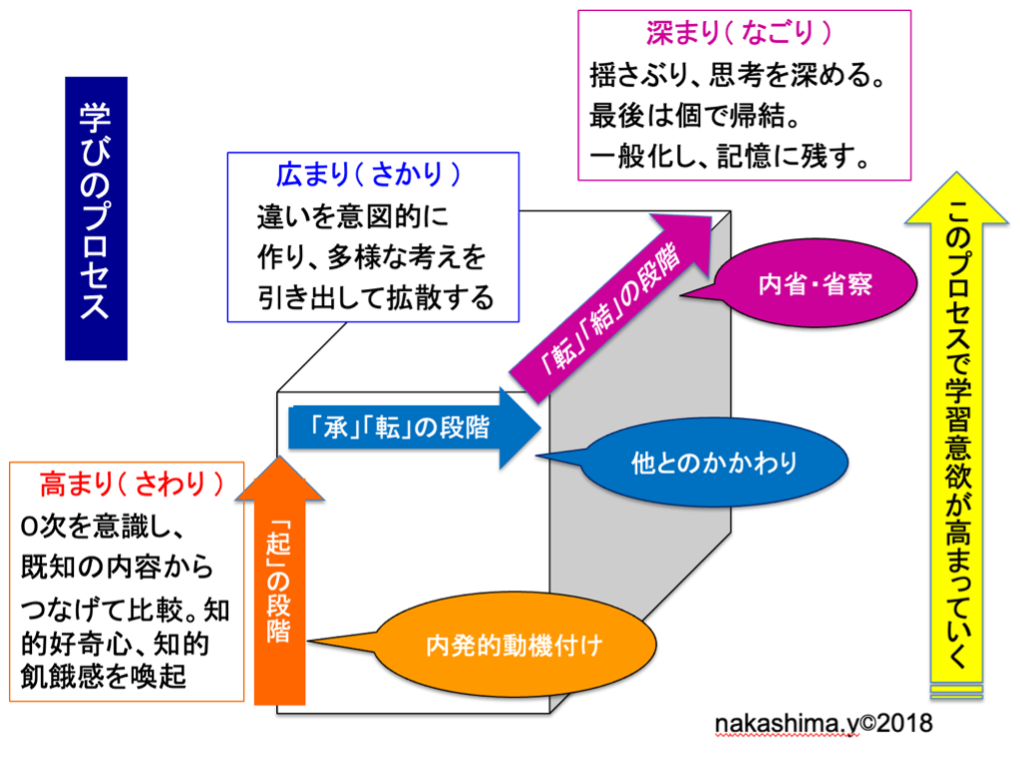

◆高まり(必要感・知的飢餓感)

まずは「必要感」を刺激する問いかけやタスクで意欲を高めることです。「知りたい!」「できるようになりたい!」という強い欲求が出発点になります。

◆広まり(バンドワゴン効果)

その意欲がクラスに伝播し、「みんながやっているなら自分も」という連鎖が生まれます。ですから、意図的なペアやグループ活動が必要になります。答えが1つという学習だけでなく、大切にしたいのは多様性、意外性が生まれるような学びです。

◆深まり(スノッブ効果)

個々の考えや取り組みが注目されると、「他と同じでは物足りない」という気持ちが芽生え、自分なりの追究や表現へと進んでいきます。その時、教師が心がけることは「説明」ではなく、学習者の潜在的なポテンシャルを引き出すことです。

◆実り(Next Stageへ)

最後に、成果を全体で共有し、さらに次の挑戦を見据えて高みに向かいます。「実り」(稲穂が実った状態)です。こうして、学びは次の段階へと進化し、さらに新しい「高まり」へとつながっていきます。

このサイクルは一方向ではなく、循環して続いていくのが特徴です。授業づくりにおいては、この循環を意識することが重要です。特に、言語活動は「技能」を単独で使うのではなく、「複合的に統合する」ことで深まっていきます。この循環モデルはまさにその具体化であり、生徒一人ひとりの学びを「生きて働く力」に変えていくのです。

この「高まり・広まり・深まり」の3つのステージでは、それぞれどのようなことを配慮すればよいかを考えてみましょう。

【高まり(必要感・知的飢餓感)のステージ】

「なぜ今これを学ぶのか」を具体的な状況や問いで提示する。

例:短い実演・比較・ギャップ提示(Before/After、失敗例→改善例)。

・教師の有効な一言トリガー:What do you think? Imagine you’re …, what will you do? 「3文で伝えてみよう」「30秒間ノンストップで」など。

【広まり(バンドワゴン)のステージ】

やり取りがクラス全体に広がるフェーズ。ルーティンとなる表現を活用。

例:全員が新しい言語形式を使って、インタラクションが必要になる言語活動(話題が発展していくコミュニケーション活動)を行う。

・マンダラ・チャート/階層式マッピングを使った協働学習

・全体でのショート・タスク(ペア→リレー→全体で共有)で「できた感」を可視化する。

【深まり(スノブ)のステージ】

少数チーム/個別課題でレベルを一段上げるフェーズ。

例:発展読解・即興スピーチ・深掘りインタビュー・探究学習(情報整理/比較/意見の形成)。探求コーラルマップを使った深掘り学習

・学習の「特別感」を演出する。

・「チャレンジ」として設計(選択制。成果を3文で表現し、全体でシェア)。

【評価と記録のポイント】

❶高まり:つかみ(身近な事例)・自己効力感を高める帯学習になっているか

❷広まり:全員の参加率・やり取り回数・即応の自然さがあるか

❸深まり:意味づけ・根拠づけ/多面的視点/表現の精度(即興→要約→意見)はどうか

❹実り :メタ認知能力を高め、次の授業への予告課題(マンダラチャートやマッピングの下書き)

次の図は、2018年に作った3つのステージの相関図(学びの立方体)です。これは単元計画、1時間の授業をデザインする時に必要な「学びのプロセス」です。教師は淡々と教科書を進めるのではなく、図のように「今、どのステージなのか」「何が優先されるのか」を考えながら授業デザインをすることが大切です。

💠 2つの効果を活かした授業を仕組む

◆「バンドワゴン効果」を活かした活動

バンドワゴン効果を授業に活かす時のポイントは「安心感」を与えることです。

たとえば、全員参加で自由度の高い練習や言語活動を用意する。最初から個人モードでストレスフルにするのではなく、”入口”を広げてワイワイと楽しく気楽に活動できる時間を作る。

このようなことを日常のルーティンやウォームアップで取り入れると、全員が安心して声を出しやすい雰囲気が生まれます。特に英語に自信のない生徒にとっては、参加しようとするきっかけになります。

「バンドワゴン効果」はクラス全体を巻き込む「基盤づくり」に最適です。よって、できるだけ授業の前半、全体学習の場面を作り、そこで使うようにします。

◆「スノブ効果」を活かした活動

スノブ効果のポイントは「ギャップ、意外性」を作ることです。

たとえば、チームごとに違うテーマで発表をするなど、少数精鋭の“深まり”が生まれるような場面を用意する。発展的なリーディング教材を使う。マイクロ・ディベート、探求コーラルマップなどを使って深掘りをする。興味のあるテーマで探究プロジェクトを進める。

こうした活動は、上位層や意欲的な生徒にとって強いモチベーションになります。「自分だけが特別な学びをしている」という実感が、自己肯定感や探究心につながります。

「スノブ効果」は、学びの深まりが期待できるので、課題を「自己選択」(3択)にし、自分の興味・関心のあるものを探求します。さらに、同じ関心を持った少数の探究チームを作り、それぞれが責任を持って調べたことをチームで発表する活動(探求コーラルマップ)が有効です。

授業の設計で大切なのは、この二つをうまく組み合わせることです。 「全員が一緒に取り組む安心感」と「少数だけの特別感」を行き来させることで、生徒一人ひとりの学びがより豊かになります。

具体的に3つのフェーズで考えられる指導について説明してみましょう。

◆フェーズ別の授業例

【高まり(つかみ)】

ギャップ提示(失敗例→改善例)

教師の一言トリガー:What about you? What do you think? What’s your idea? Imagine you’re … what will you do?

【広まり(バンドワゴン効果)】

ペア→リレー→全体共有で「できた感」を可視化

意味のあるやり取りの中で表現を繰り返し活用

【深まり(スノブ効果)】

即興スピーチ・比較ライティング・探究インタビュー

選択課題や少人数チームで一段上の挑戦

【実り】

「今日できたこと・モヤモヤ」を自己言語化し、学びを内在化させる。

次時への予告や課題(マンダラチャート下書き等)

◆ 「循環サイクル」を活かした授業の流れの例(50分)

Hook(1分):ギャップ提示+30秒ペアトーク

Pair→Relay(6分):新しい表現を使い、相手を変えて情報をつないでいく

Whole-share(3分):仲間の良い出力を紹介

Choice-Task(10分):発展課題を自己選択

Showcase(5分):3文スピーチで発表

Self-Note(2分):振り返り(できた/モヤモヤ)

Preview(1分):次時への予告(マンダラ等)

💠 2つの効果をどう教科部会に活かすか

たとえば、次のようなことが考えられます。

・輪読会を行う:学習指導要領の理解ではなく、目標達成の指導をどう具体化するかを考える。

・チームで軽重マップを作成する:黒板や模造紙に付箋紙を貼りながら、チーム全体で「軽く扱う部分」「深める部分」を合意形成する。

・「技能シラバス」を作成する:曜日ごと(例:月リス/火スピ/木リーディング/金ライティング)、または系統的な「技能」獲得のトレーニングの計画を設計。「教科書が終わらない」という悩みの背景には、「技能シラバス」の不在があります。技能を定着させれば、生徒が「もっとできるようになりたい」という意欲をもち、主体的に学習に取り組むようになります。それに伴い、教師が指導する時間も減っていきます。

💠 Bandwagon と Snob を教師の学びに生かす

学びを深めるには「仲間」と「自分らしさ」の両立が不可欠です。 それは授業だけでなく、教師の生き方も同じです。

安心して一緒に取り組む「バンドワゴン」の力と、特別感を原動力にする「スノブ」の力。その両方を往還させることで、学習意欲(向上心)は循環し、次のステージへとつなげることができます。

松本 茂氏(当時・東海大学教授)は、『英語教育 ゆかいな仲間たちからの贈りもの』(著:菅 正隆・田尻悟郎・中嶋洋一 日本文教出版)の帯に次のように書いています。

著者の3名は、英語教育界では「変わり者」と呼ばれています。しかし、3名とも、生徒が英語でコミュニケーションをする楽しみを実感できる授業を展開しています。1人でも多くの方がこの本を読み、彼らが「変わり者」でなくなる日が早くやってくることを願っています。

私たちは、目指す方向――「自律的な学習者を育てる」「コミュニケーションの楽しさを教える」――が同じであることを知り、同志を得たという喜びが自信につながっていきました。それは、先に紹介した蒔田さん、北原さん、稲岡さんも同じです。

つまり、bandwagon の仲間を得て、互いに刺激し合う中で、やがて各自がより個性的な snob を追求するようになっていったのです。

仲間は、あなたを大きく成長させてくれます。

それは「不平不満」を言い合う仲間ではなく、子どもたちの明るい未来を語り合う仲間です。

学校の中だけでなく、学校外の human network を広げることが、自身の成長と授業改善に大きく寄与します。そこから得られる刺激と安心感は、必ずあなたの教育実践を豊かにしてくれるでしょう。

ぜひ、bandwagon の中で「この人は」という仲間を見つけ、自分らしい snobを目指してください。