◆ キャリア教育の本質とは

すでに、当HPでご紹介したように、2025年8月27日(金)、富山県小矢部市の4つの中学校の生徒約600名を対象に、「KIZUNA ― ありがとうが増える学校をつくろう ―」というテーマでお話をしました。この講演は、キャリア教育の一環として実施されたものです。

文部科学省が示すキャリア教育の目的は、「一人ひとりが社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる能力や態度を育成すること」とされています。

つまり、単に進路や職業を選ぶための指導にとどまらず、

「人との関わり方を学び、それを自分の生き方に活かす教育」なのです。

キャリア教育の柱は、次の3点に整理できます。

・自分を理解する(自己を客観的に見つめる力)

・他者と関係を築く(相手の役に立とうとする姿勢)

・社会の一員として役割を果たす(主体的な参画・共生・持続可能な生きる力)

「ありがとうが増える学校をつくろう」というテーマに込めたのは、

互いを認め合い、支え合う関係性を育て、協働力や信頼関係を築く――

すなわち「人間関係形成能力」の育成につながってほしいという願いからでした。

◆ 高齢者へのメッセージ:「Only Connect ― すべてはつながっている ―」

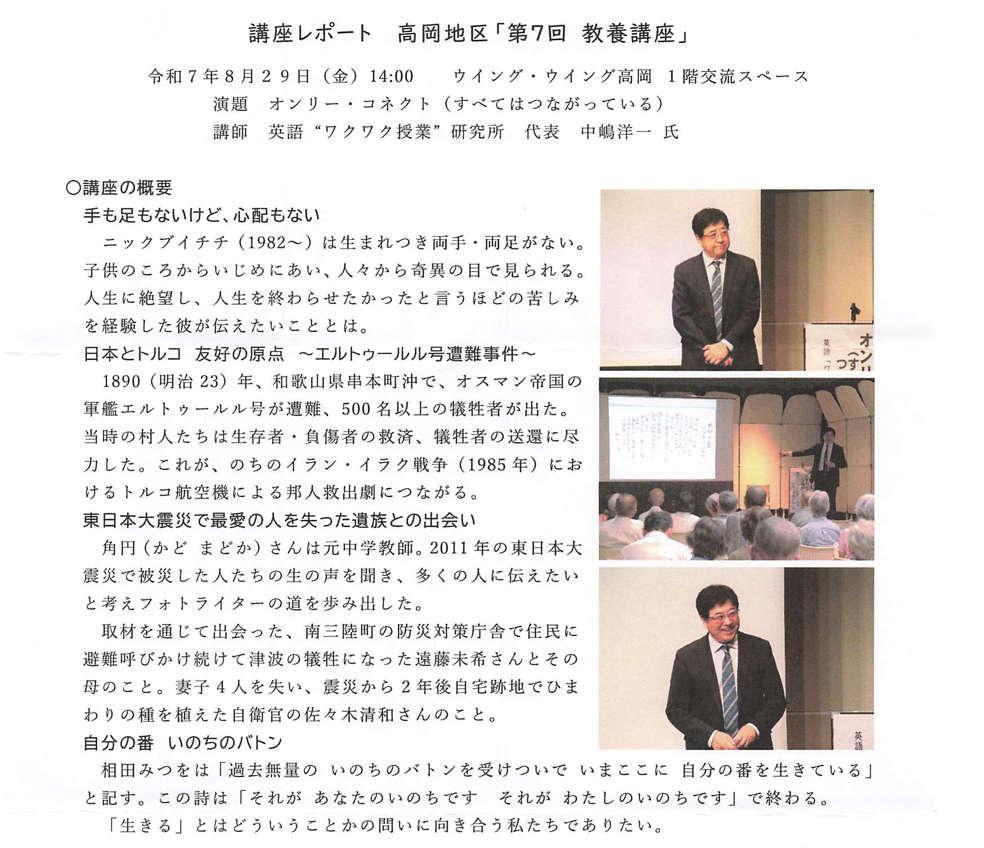

その日の午後、私は小矢部市の隣にある高岡市へ向かいました。

「県民カレッジ」で、60歳から80歳の方々67名を対象に、「Only Connect」(すべてはつながっている)というテーマでお話をするためです。

“Only Connect”という言葉を最初に用いたのは、『メリー・ポピンズ』の作者として知られる英国の作家 パメラ・リンドン・トラバース(Pamela Lyndon Travers)。1967年、講演の中で彼女はこう語りました。

創作とは“無”から生まれるものではない。私たちの中には、幼少期の記憶、読んだ本、聴いた音楽、誰かの言葉――それらすべてが“つながりの記憶”として息づいている。

つまり、私たちが何かを生み出すとき、その背後には必ず先人から受け継いだ知恵や影響があるということです。

“Only Connect”とは、人間の営みすべてが見えない糸で結ばれている、という考えなのです。

◆ 「Connect」が持つ特別な意味

英語には「つなぐ」を意味する言葉がいくつもあります。

link は「概念的な連鎖」、tie は「物理的な結びつき」、bind は「束ねる・縛る」という意味を持ちます。

その中で connect は、「人と人との関係を築く」際に使われる特別な言葉です。

スティーブ・ジョブズも、2005年のスタンフォード大学卒業式で、次のように connect を使いました。

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.” (未来を見ながら点と点をつなぐことはできない。できるのは、過去を振り返ったときにそれらの点がどうつながっていたかを理解することだけだ。だからこそ、今の経験がいつか必ず意味を持つと信じて歩み続けなさい)

ジョブズが言う “dots(点)” とは、人生の出来事や経験、選択を指します。未来のどの点がつながるかは誰にもわかりません。しかし、振り返ったときに「あの出来事があったから今がある」と気づくのです。

数々の挫折を経験しても、彼が前に進み続けることができたのは、「今の経験には必ず意味がある」と信じる力があったからでしょう。

◆ 「Only Connect」を授業に生かすということ

私が講演や研修でよく問いかける言葉があります。

「今、やっていることは何のためですか?」

この問いの根底には、“Only Connect” の精神があります。

教育も人生も、点と点の積み重ねです。

目の前の授業、目の前の子ども、目の前の出来事――

そのひとつひとつが、やがて未来の自分や社会へとつながっていく。

だからこそ、「つながり」を信じて学び続けること、

そして他者との関わりを通して、自己更新し続けることが大切なのです。

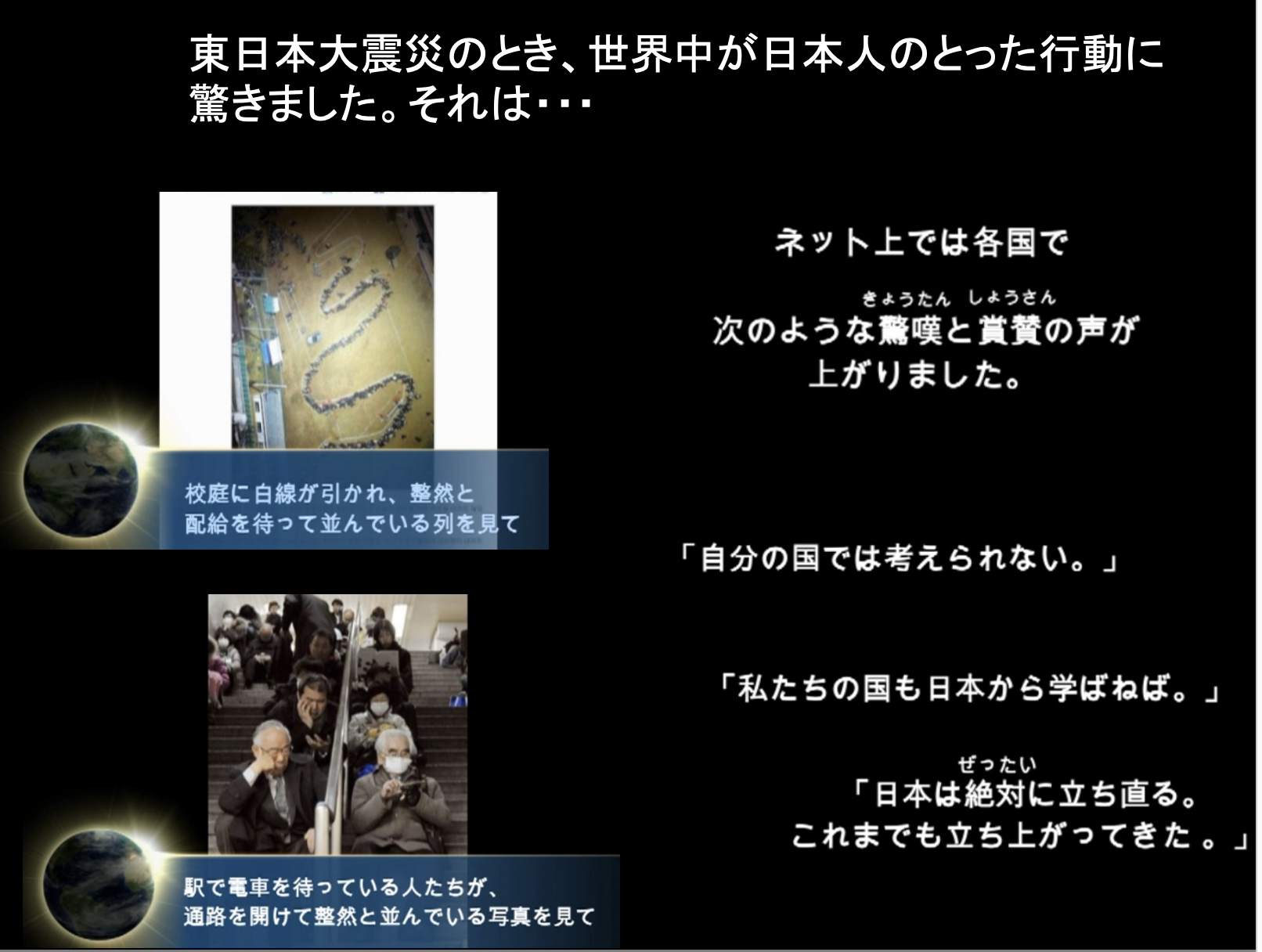

講演では、関西外大の学生(ゼミ生)たちと一緒に制作した教材ムービー (上映時間はそれぞれ約10分)を中心にお見せして、考えていただきました。

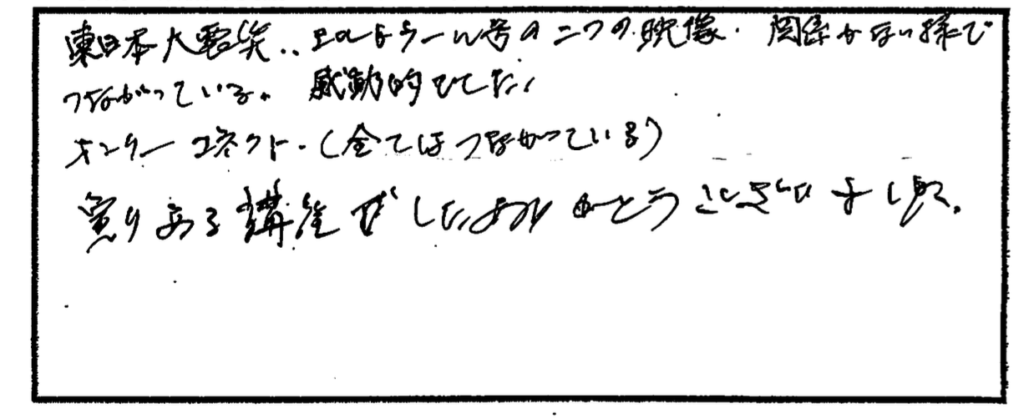

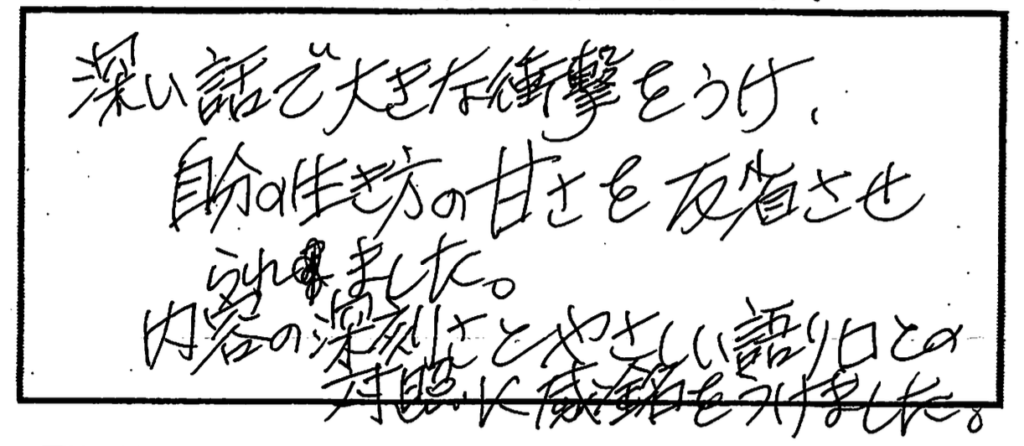

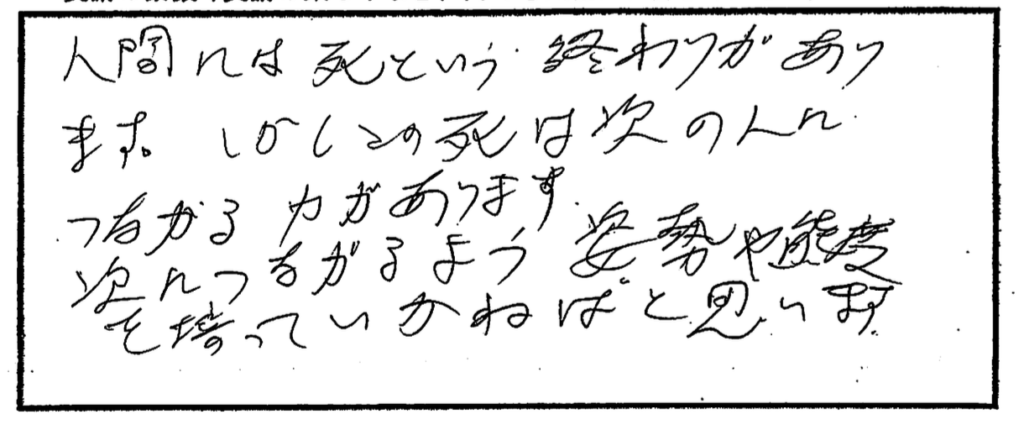

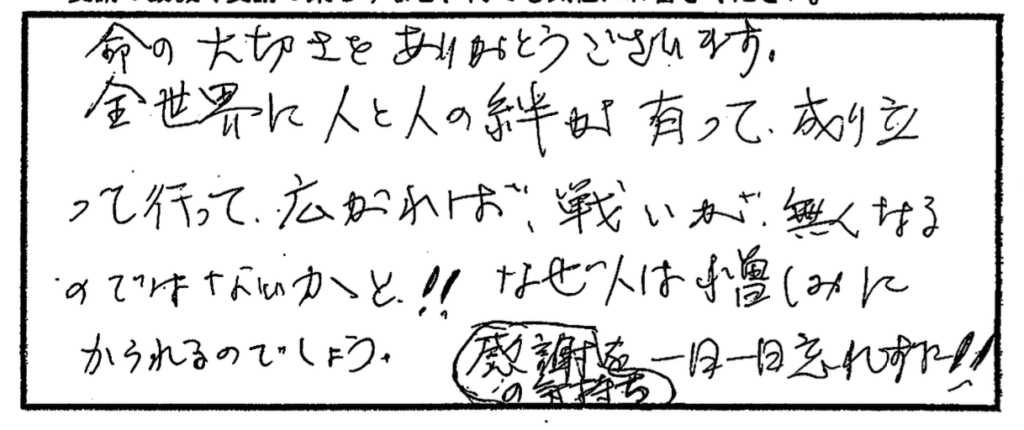

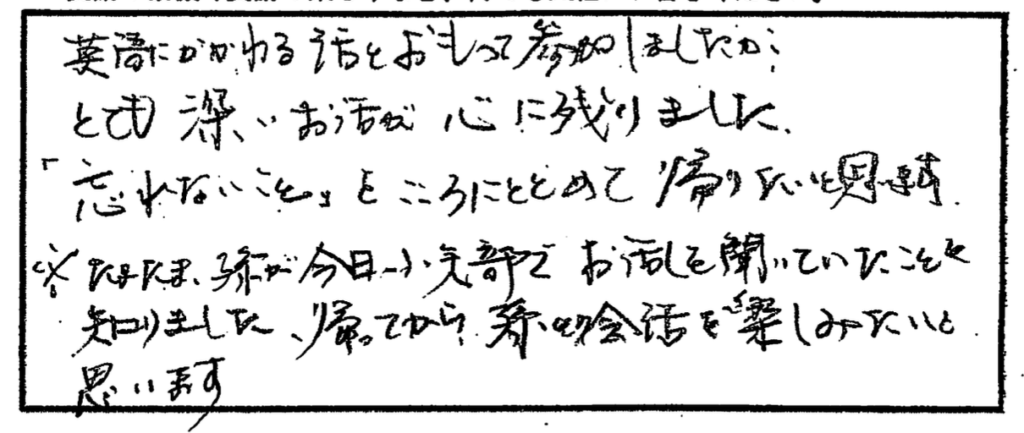

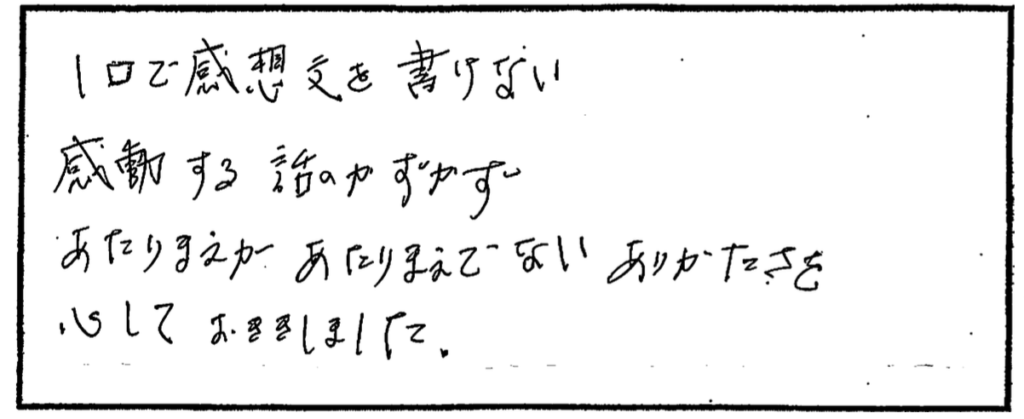

講演後、受講者の方々から丁寧なお礼状と講座レポートをいただきました。

当日のスライド(PDF版)もあわせて掲載しておきます。

「Only Connect」という言葉の本当の意味が、皆さんの心にも響くことを願っています。

【当日のスライド】

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/10/県民カレッジ_オンリー・コネクト.pdf

【かどさんが制作された佐々木清和さん(宮城県閖上町)の映像】

【佐々木さんが「語り部」となって全国の学校を回っておられる様子を紹介した新聞記事】

https://www.sankei.com/article/20210311-6YQSTQMFDRKWVFDHMXW4KZT7EE/#

【かどさんが、震災に関して発信している記事はこちらでみられます】

https://ameblo.jp/kadomadoka-world-journey/theme-10093438719.html

【かどさんのブログ】

◆ 参加者の方々からの感想

自分の人生が、家族や地域、社会、そして世界とつながっている――

そのことを意識するのは、キャリア教育でいう「自己理解」と「社会理解」の延長線上にあります。

人生100年時代といわれる今、これは単に職業選択の問題ではなく、セカンド・キャリアをどう生きるか、地域社会でどんな役割を果たすかという問いへとつながります。

講演の最後に、私は次のようにお話ししました。

私は、”時が来ればお返しする命”(RADWIMPS『賜物』より)と考えて、今を精一杯生きるようにしています。これからも、見えない大切なものを、まだ見ぬ方にお渡しできますようにー

命を「預かりもの」として生きるという視点は、“Only Connect”――他者や未来とのつながりを信じる生き方ではないかと考えます。

◆ 年齢を超えて共通する「キャリア教育」の視点

中学生に向けた「ありがとう」、シニア世代に向けた「つながり」。

対象は異なっても、どちらも根底にあるのは、

人と人とが関わり、互いに生かし合う力を育むということです。

これこそが、キャリア教育の「核心」ではないかと考えます。

中学生:日常の小さな「ありがとう」を通して、他者との協働や社会参加の基礎を育てる。

シニア世代:人生の歩みを「つながり」として再構築し、地域や社会への貢献の道を見いだす。

年齢に関係なく、人は誰もが「自分の生き方を見つめ直し、社会との関わりを考える」存在です。

そして私たちが日々行っている授業もまた、

ことばを通して自分と他者をつなぎ、未来を描く場です。

だからこそ、教育の焦点は「どう教えるか」ではなく、「何をどう学び、どう生きるのか」にあります。

仲間や先輩、そして先人の考えに触れながら、

自分を更新していく――

その営みこそが、キャリア教育の本質です。

新しい学習指導要領では、すべての教科等において、キャリア教育の視点を踏まえた指導が求められています。文部科学省『キャリア教育推進の手引き』(2011年改訂)では、外国語科はキャリア教育推進に有効な教科であると明記されています。さらに、OECDのPISA調査(2018)でも、言語活動や自己表現を通して育まれる“エージェンシー(自分の人生を切り拓く力)”の重要性が強調されています。

英語の授業では、「自分の好きなこと」「将来やりたいこと」を話したり書いたりする活動が多く行われます。これはまさに、自分の興味・関心を整理し、将来を考えるキャリア教育の核心と重なります。

また、異文化理解の活動を通して、世界の文化や働き方を知ることは、職業観の広がりにもつながります。

◆ 「言語活動」と「キャリア教育」の一致点

キャリア教育で重視される 主体性・協働性・課題解決力 は、言語活動(コミュニケーション活動)を通して育てることができます。それは、OECDが提唱するキー・コンピテンシーや、文部科学省が示す「社会的・職業的自立に向けた基礎的資質・能力」にも一致していると考えるからです。

授業の中で、次のような学びをデザインすることが、そのままキャリア教育の実践となります。

個別最適な学び:自分の考えを言語化し、仲間と交流する

社会理解の学び:必要感のある課題を通して、他者や社会と関わる

協働的な学び :言語活動を通して、仲間と共に問題を解決する

こう考えると、日常の授業づくりこそが、キャリア教育の最前線であることがわかります。

◆ 「ありがとう」と「つながり」で生まれるキャリア教育の循環

キャリア教育とは、特別なプログラムや一時的な取り組みではありません。

それは、日常の中で生まれる「ありがとう」と「つながり」の積み重ねです。

「ありがとう」と言うことで、他者の存在に気づく。

「つながり」を感じることで、自分の役割を見つける。

自分の役割を果たすことで、また新しい「ありがとう」が生まれる。

この“感謝とつながりの循環”こそ、人が成長し続けるためのキャリア教育の原点だと私は思います。

学校も、地域も、そして社会全体も、その循環の中で互いに学び合い、支え合いながら変わっていく。教育は、まさにその「循環」をデザインする営みです。

私たち一人ひとりの学びが、誰かの未来につながっていく。

そう信じて、今日も、教室という小さな、しかし可能性が無限大に広がる世界で、“Only Connect”の「物語」を子どもたちと一緒に紡いでいけたらと願っています。