1.「原因」は共感を生み、「達成」は発見を引き出す

2021年、大修館書店『英語教育』誌で『教師の書く力は授業力と比例する』(2021.4〜2022.3 の連載)を担当した際、私たち執筆チームは、何度もメールやオンラインで協議を重ねました。

その結果、リレー連載の柱を「失敗の原因(原因の原理原則)」と「成功の理由(達成の原理原則)」の二本立てとし、全員がこの二つの視点から原稿を書くことにしました。(※この記事の最後に一部をご紹介しています。未読の方はぜひご覧ください)

この「原因」と「達成」は、単なるネガとポジの言い換えではありません。

「原因」とは、“なぜうまくいかないのか”を見つめ直すための鏡であり、そこには「それ、あるある」と共感(empathy)を呼び起こす要素があります。これによって、自身の現在地を“診断”することができます。

一方、「達成」は“こうすればできる”という希望の灯であり、次に進むための「学びとなる発見(learning, awareness)」をもたらす処方箋です。

つまり、「共感」が心をひらき、「発見」が行動を生み出す。

この二つがかみ合ったとき、子どもの学びは動き出します。

「失敗談」を聞くことが心をやわらげ、「成功へのヒント」を得ることで前に進む勇気が湧くのです。

関連研究でも、「失敗談の共有」と「達成の手がかりの提示」を組み合わせることが、内発的動機づけ(intrinsic motivation)の向上につながることが示唆されています。

教師は、子どもの“できない”に寄り添いながら、“できるかもしれない”“やってみよう”という気持ちを引き出す存在です。

学校とは「教える場所」ではなく、「子どもが自分で決める力を育てる場所」。

だからこそ、教師には、子どもの心に“物語”を届ける「豊かに語る力」が求められるのです。

2.「リレー(つながり)」は内省を育てる

学年だよりを拝見すると、月ごとに担当者が変わるケースが多いようです。

しかし、そのやり方では“分担”になり、担当月以外への関心が薄れ、結果として統一感を欠いてしまいます。そこで提案したいのが、“リレー形式”です。

まずタイトルに「連載」や「シリーズ」を入れ、4月の段階で担当者を公開します。

学年全体で年度当初に「テーマ」を共有し、順番を決めます。

各執筆者は前の人の記事を読んで続きを受け取り、次の人がその伏線を回収する――こうした“つながり”を意識した仕組みにします。

こうすれば、記事が「点」ではなく「線」となり、教師同士の関係も物語のようにつながっていきます。詳細は、連載の最終号「〔リレー形式〕を活かせば、学校が大きく変わる」で紹介しています。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/10/連載3月号(リレー形式を活かせば学校が大きく変わる).pdf

リレー形式は、教師集団に対話と連続性を生み出す仕組みです。

学年主任(リーダー)は年度初めに全体のテーマとアウトラインを共有し、全員が共通の「見通し」を持つようにします。これを曖昧にすると、担当者ごとに主張がぶれ、読み手が混乱します。

一方で、旬の話題やオリジナルのエピソードを取り込む“余白(スノブ)”を残しておくことも大切です。

つまり、自己決定の機会と自由度を保障しながら、柔軟に運営するのです。

絵コンテを共有して「どんな写真や資料を入れるか」を事前に考え、旬のタイミングで撮影することも効果的です。これは「見通しを立てる」ことで、自発的に取り組めるようになります。

書くたびに同僚の思いに共感し、自分の考えを重ねる――その積み重ねが学年の“文化”をつくります。

「共通理解」ではなく「共通行動」、大事なのは“自分ごととしてのアクション”です。

教育心理学者ジェローム・ブルーナー(Jerome Bruner, 1990)が説くように、ナラティブ(物語)の連続性は組織形成に大きく寄与します。“リレー”は「共同(分担)」ではなく、「協働(受け継ぐ文化)」なのです。

さらに、HPやアンケートで保護者の声を取り入れれば、学校と家庭のリレーも始まります。

こうして「学校」という共同体が、ナラティブとして息づき始めます。

3.「モヤモヤ感 ➡ 気づき」の学びをデザインする

授業中に生まれる“モヤモヤ感”は、学びの種火です。

「わからない」「なんか変だ」――そんな瞬間、子どもの心は大きく揺れています。

この「モヤモヤ感」こそが内発的動機づけの出発点です。

ハッとする“気づき”の回数が多いほど、記憶は定着します。

これは近年の学習科学(Learning Sciences)でも裏づけられています。

一方で、テストや賞罰(シールを含む)などの外発的動機づけは長続きしません。

用意された活動では「やらされている」という感覚が潜在意識に残るからです。

心理学者ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、既有知識で説明できない現象に出会ったとき、そのズレ(モヤモヤ感)が探究意欲を喚起すると述べています。つまり、モヤモヤ感は“学びが始まるサイン”なのです。

教師が一から十まで説明してしまうと、子どもは“受け身”になります。

しかし、教師が「どうして?」「もしかして…」という違和感を意図的に仕掛けると、学びは“自分ごと”に変わります。(クイズ番組には、教師の働きかけのヒントが満載です)

小さな“ひっかかり”が伏線となり、やがて「そうか!」という発見で回収される――。

教師が急がず、意図的にモヤモヤを作り、回収していくことが、最も効果的な学びの設計です。

そのためには「時間のゆとり」を確保することです。

ここで考えてみなければならないことがあります。

それは、私たちの授業が、本当に

コミュニケーション能力を高め、4技能を確実に身につけ、

自ら思考し、判断し、表現できる生徒を育てるものになっているかどうかです。

もしかすると、

「教科書を予定通りに終わらせること」

「文法を理解してドリルができること」

「テストでミスをしないこと」――

そうした”達成しやすい目標”(教師にとって確認しやすい目標)が、

いつの間にか授業の中心になってはいないでしょうか。

この「ベクトルの向き」の違いは、私たちが想像する以上に大きいものです。

なぜなら、その方向性の違いが、子どもたちの学び方そのものに反映され、「できる子」と「できない子」の差を広げてしまうからです。

入試で高得点を取る生徒であっても、いざ教科書を音読したり、ペアで英語のチャットをしたりしてみると、そこに見えてくるのは「本当の力」、つまり”生きた英語力”です。

知識としての英語ではなく、ことばとしての英語を使えるようにする。

それを心から望んでいる子どもたちのために、もう一度、授業づくりの視点について教科部会で見直してみられてはいかがでしょうか。

たとえば、

1時間ごとの計画ではなく、単元全体をナラティブとして設計し、軽重をつける必要があります。

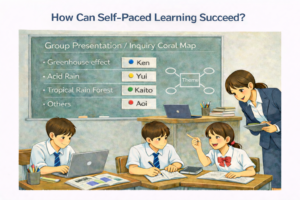

近年、開隆堂『Sunshine English Course』の My Project(現行版では Our Project)がきっかけとなって、主要な教科書では統合的なパフォーマンス活動が広く採用されるようになりました。

ゴールの活動では、子どもが自己決定し、自分の言葉で思考・判断・表現をします。

そのためには、質問・応答・深掘りなどの「技能」が日常的に養われていなければなりません。

帯活動やペア練習を通してインタラクションがふんだんにある言語活動を増やすことで、子どもたちは自信をつけていきます。

「技能」が身につくと、自信が生まれ、自律的学習者となり、家庭でも主体的に学ぼうとするようになります。教師も“時間に追われる”状態から解放され、教室に笑顔と余裕が生まれます。

モヤモヤが“ハッ”という気づきに変わる瞬間、教室の空気が一気に輝く――その時、教師は「教師になってよかった」と心から思えるのです。

◆ まとめとして

「共感」と「発見」

「つながり」と「内省」

「モヤモヤ感」と「気づき」

これらはすべて、学びを動かす“両輪”です。主体性の根幹となるものです。

ワクワクする授業とは、教師がこの両輪を意図的にデザインし、“物語として回収する”ことで生まれます。

教育とは何かを「作る」ことではなく、関係を「紡ぐ」こと。

そして教師とは、学びというナラティブを“語り継ぐ人”なのです。

【付録】

QRコードの内容は、拙著『英語教師の授業デザイン力を高める3つの力』(大修館書店、2023年8月25日刊、ISBN 978-4-469-24668-1)掲載のPDFからご覧いただけます。