1. 教室から始まる「変化」

授業のあと、若手の先生に尋ねられたことがあります。

「子どもたちに“主体的に学びなさい”と言う前に、私たちは何から始めればいいのでしょうか。」

私は少し考えてから答えました。

「隗(かい)より始めよ、だと思いますよ」

この言葉は、中国『戦国策』に登場する故事です。

燕の王が「賢い人材を集めたい」と言ったとき、家臣の郭隗がこう進言しました。

「まず私のような者を登用しなさい。そうすれば、私より優れた人物が遠くからでも集まってくるでしょう。」

王がその言葉を実行すると、天下の人材が集まったといいます。

つまり、「理想を語るより、自分が動くこと」。

これこそが行動するリーダーシップの原点です。

同じ精神を説いたのが、インドの思想家ガンジーです。

彼はこんな言葉を残しています。

“Be the change you wish to see in the world.”

(あなたがこの世に見たい変化に、あなた自身がなりなさい)

社会を変えたいなら、他人や制度を責めるのではなく、自分の生き方から変えていく。

この「Be the Change」と「隗より始めよ」は、まったく同じマインドを持っています。

2. 教室での「隗より始めよ」― 教師の探究心から始まる

子どもに探究心を求めるなら、まず教師自身が探究する人であること。

文法や語彙を教える前に、「英語って面白い!」という感動をもう一度、教師自身の中に灯すことが大切です。

たとえば、こんなクイズから授業を始めることができます。

✏️ 鉛筆の“F”とは何か

Teacher: Do you know what “HB” means on your pencil? It’s not someone’s initials!

“H” means “Hard” and “B” means ?

Students: “Black?”

Teacher : That’s right. So “HB” means “Hard Black.” Now, look at this one — it says “F.” What does “F” stand for?

(Few students guess → teacher smiles)

Teacher : It means “Firm.” “Firm” means a little hard and strong. So, F is between H and HB — not too hard, not too soft. If you want neat, clean letters, F is good. If you want dark, easy-to-see letters, HB is good.So, which do you prefer — F or HB? Please talk with your partner.

この瞬間、子どもたちの目が輝き、一斉に話し始めます。「へぇー!」という声とともに、英語が「テストのための暗記」から「生活とつながる言葉」に変わるのです。

🍊 Grapefruit の小さな発見

Teacher shows a picture of a grapefruit.

Teacher: Look! What’s this?

(Students: “Orange?” “Lemon?”)

Teacher: Good guesses! But… it’s not an orange. It’s a grapefruit. But wait — grape – fruit? Does it look like grapes?

(Students: “Nooo!”)

Teacher: It doesn’t look like grapes at all! So, why do you think it’s called grapefruit? Any ideas?

(Students think / some guess)

Teacher: Actually, it’s because grapefruits grow in clusters, like grapes! They grow together on a tree, not one by one. So people thought, “Hey, it’s a fruit like grapes!” and called it “grapefruit.”

Teacher( looking at students) : English words sometimes have a story inside. If you know the story, you’ll never forget the word!

「なるほど!」と笑顔になる瞬間、英語は“知識”ではなく“物語”として心に残ります。

「隗より始めよ。」

教師が自ら「気づかせる人」に変わると、教室の空気が動き出すのです。

3. 「なぜ?」に耳を澄ます探究

生徒たちの「なぜ?」には、学びの入口が隠れています。

「先生、this の s と is の s は発音が違うの、なぜですか?」

「先生、No.(ナンバー)の略って N の次に o がないのに、どうして No. なんですか?」

このような問いにどう答えるかが、教師の姿勢を映します。

🔊 this/is の発音の違い

喉に手を当てて “i” の音を出してみてごらん。声帯が震えるのがわかるでしょ。

つまり “i” は有声音。

そのため、有声音の後ろの /s/ は共鳴して /z/ に変わるんだ。

だから “is” は /ɪz/が正しい。

では、なぜ “this” は /ðɪs/ のままか。

実はね、古英語 “þis” に由来し、長い歴史の中で /s/ のまま残ってきたからなんですよ。

こうした話をすると、生徒たちは「へー、シーラカンスみたい。言葉って生きてるんだ!」と驚きます。

教師が調べ、考え、語る。その姿そのものが「隗より始めよ」です。

🔤 No. の「o」はどこから?

確かに、子どもたちだけでなく、大人にとっても“number” の略に “o” が入っているのは不思議です。それに対して、綴りを教えることに関心が向かってしまうと、「なぜ?」がおざなりになってしまいます。

実は、これはラテン語の “numero(by number)” の名残です。

英語は長い年月の中で他の言語と交わりながら発展してきたため、「No.」という形もその歴史の痕跡として残っているのです。

このように説明してやると、子どもたちは「へぇー!」と感心します。

言葉を“過去から受け継いでいる”という感覚が生まれる瞬間です。

🧩 接頭辞 en-/-er/thinner の「アハ体験」

“enjoy” “encourage” の “en” に下線を引いて「この en ってどんな働きをしていると思う?」

と問いかけます。

子どもたちが考えた後、教師が “endanger” を提示します。

“en” は「〜の状態にする」「〜を高める」働きがあることが見えてきます。

同じように “compute – computer” “speak – speaker” の “-er” を使った名詞化を説明したあと、

“thinner” を見せて「じゃあ thin はどういう意味だろう?」と尋ねると、

「あっ!」という声が上がります。

日常で聞き慣れた「シンナー」が “thinner” に由来しているとわかった瞬間、

学びが生活とつながります。これが「生活の論理」を活かした指導です。

定着には、教師の説明ではなく、ハッと自分で気付ける場面を作ることが大事です。

教師が「気づきの設計者」となること、これも「隗より始めよ」の実践です。

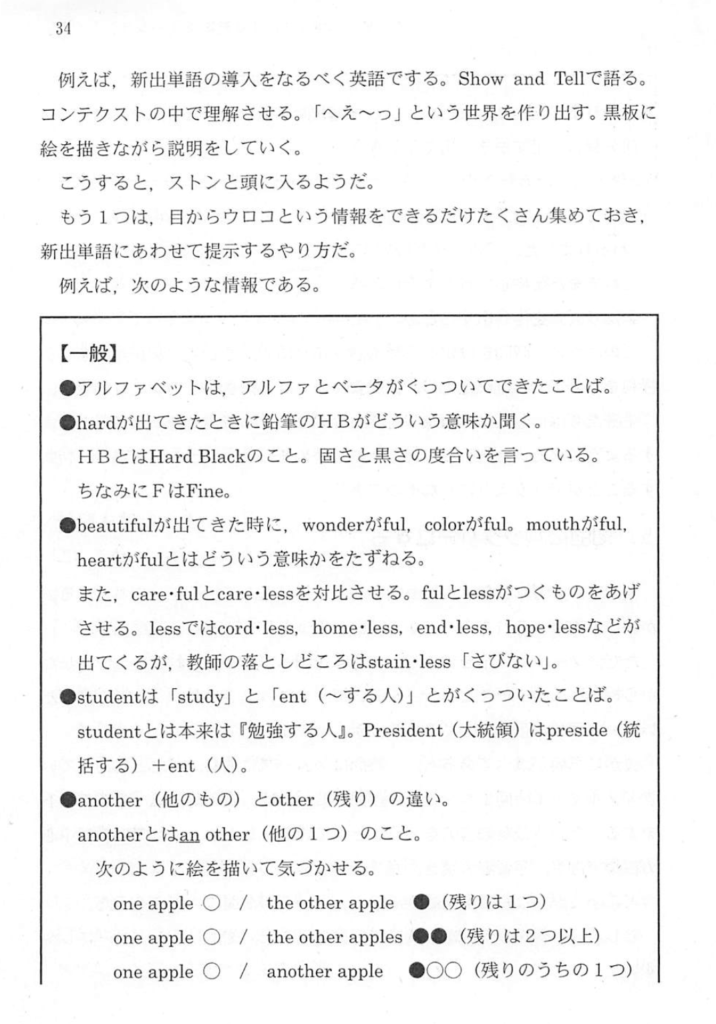

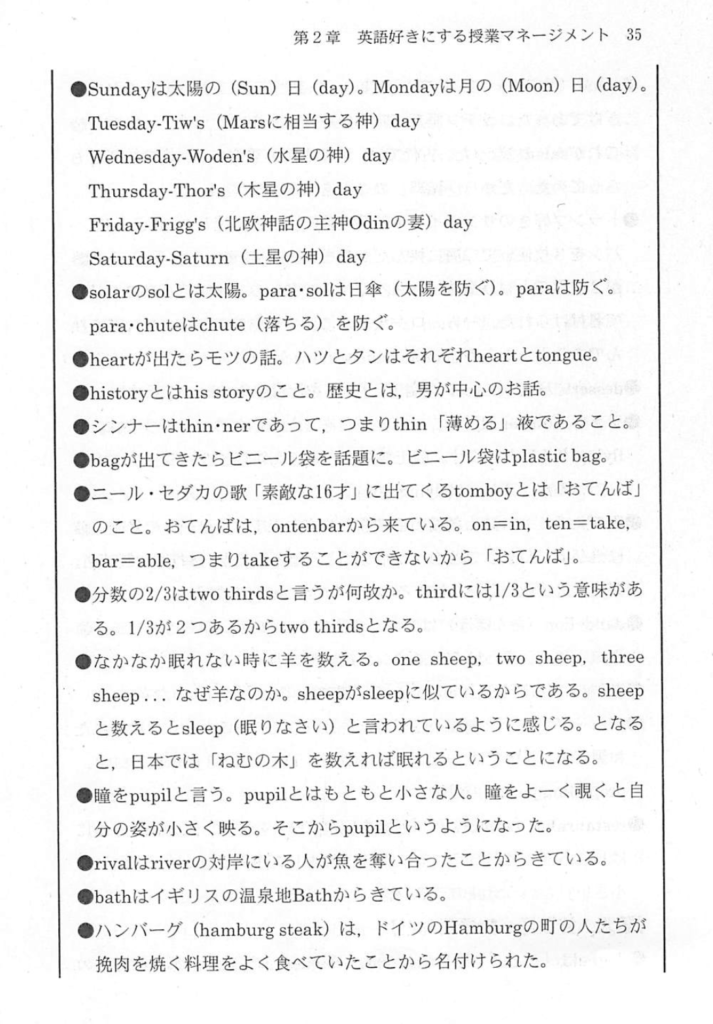

参考までに、私が『英語好きにする授業マネジメント30の技』(2000明治図書出版)

でご紹介した「教室で生徒があっと声をあげる指導」を載せておきます。

4. 授業デザインにおける「隗より始めよ」

子どもたちに「主体的・対話的に学びなさい」と言う前に、

教師自身が「主体的・対話的に」授業をデザインする必要があります。

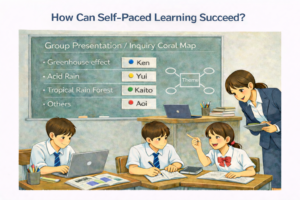

たとえば、「思考ツール(マンダラ・チャート、インタビュー・マッピングなど)」を使い、問いを「見える化」するのです。

板書には余白を残し、子どもの発想を書き込めるスペースをつくります。

ALT と単元のゴールを共有し、対話的に指導案を練ります。

単元を一つ「物語(ナラティブ)」として構成し、学びの“のりしろ”を設計することで、

子どもたちは見通しを持って学ぶことができるようになります。

5. 学校改革における「隗より始めよ」

「うちの学校は会議が多い」「研修が形骸化している」――

そんな声が聞こえたときこそ、最初の一人が動くチャンスです。

会議を10分短縮して「共有+対話形式」に変える。

英語科で「授業デザインの見える化シート」を導入する。

職員室に「Good Practice Board(うまくいった実践の共有)」を設ける。

小さな一歩が、やがて学校全体を動かします。

改革とは、宣言や方針ではなく、小さな「行動」によって生まれる文化です。

6. 結び ― 明日の授業から

教師が率先して学び、動く姿を見せること。

それが最も力強いメッセージになります。

生徒に「やりなさい」と言う前に、教師が「動いてみる」。

その一歩が、教室を、学校を、そして社会を変えていきます。

Lead by Example ― 隗より始めよ。

Be the Change ― 変化は、いつも自分から。

さあ、今日、あなたは何から始めますか。