「知っている(知識)」を「使える(技能)」に

「あれほど丁寧に説明したのになぜ覚えられないんだろうか?」

「あれだけ練習したのに、何故話せないんだ?」

そんなふうに思ったことはありませんか。

教材研究をすればするほど、頭の中に情報が積み上がっていくのに、授業でそれがうまく機能しない。

生徒は一応理解しているように見えるのに、いざ使おうとするとなかなか言葉が出てこない。考えがまとめられない。

それは、“知っている”で止まっているからです。

1.単元計画や学習指導案は“仮説”、授業は“検証”

子どもたちが「学びたい」という意欲を持って授業に臨んでいるかどうかを確認するために、教師の授業観(指導観)を一度見直してみることが大切です。

それは、単元のまとまり、文脈、場面を意識し、「意味」「言語形式」「使用」の3つがつながっているかどうかをチェックするということです。

教科書を終わるために、1時間の計画(本時で教えたいこと)を積み上げていくだけでは、学びは“点”で終わってしまいます。そこで、単元計画(つながりのある学習デザイン)を「仮説」とし、授業を「検証」の場として設計するようにします。

単元全体を見通した上で、「こうすれば子どもは英語を使えるようになるのではないか」という仮説を立てるのです。そして、その仮説を授業を通して検証していくのです。

この考え方にシフトするだけで、授業は見違えるように変わります。

なぜなら、ゴール(育った姿)に到達できるように「全体計画」を立てることで、系統性を意識するようになり、本時(1時間)の中で「何を残すか」「どこまでやるか」が自然と絞られていくからです。つまり、予定通りに“終わらせる授業”ではなく、学習者が“みるみるつながっていく授業”に変えるのです。

2.「知っている」だけでは”川”を渡れない

中学2年生の “be going to” を例に取り上げてみます。

その時間の目標は「未来のことを表現できるようになる。現在、過去、未来の時制の区別がつけられる」です。

しかし、生徒が be going toを使って「I’m going to play soccer tomorrow. How about you? I’m going to play basketball.」とやり取りしたところで、会話はすぐに止まってしまいます。

「それって誰とするの?」「どんな気持ちで?」

そう尋ねても、返ってくるのは「えっと…」という沈黙。

川の左岸には「知っている」があり、対岸には「使えた」がある。でも、その間には深くて広い“川”が流れている。生徒たちはその川の前で立ち止まり、渡る方法がわからずに右往左往している。

「習ったはずなのに、使えない。話せない、書けない」というのは、そんな状況ではないでしょうか。

授業とは、実はこの“川”に、自分で橋をかけられるようにする営みです。

3.”橋”の設計図が描けるか

橋をかけるとは、知識を実際に使えるようにする授業(知識の技能化)をデザインすることです。

ただ、教師があらかじめ「橋」を用意してしまっては意味がありません。大切なのは、生徒が「自分で渡ってみたい」と思えるようにすることです。他者のコントロールでは、主体性は身につきません。

そこで、「自分ごと」にするために、こんな問いを投げかけてみます。

「あなたの周りの誰かを笑顔にするために、週末何をしますか?」「週末、あなたがずっとやりたいと思っていたことができそうです。どんな計画を立てますか。それは何故ですか」

この瞬間、“be going to” は生きた表現に変わります。

生徒は「祖母に会いに行く」「友だちにプレゼントを買う」「大好きな作家の新刊を読む」「録画してあるドラマを見る」など、自分ごととして考え始めます。

ここで使えるのが「マンダラ・チャート」(nine squares)です。

たとえば、「あなたの周りの誰かを笑顔にするために、週末何をしますか?」であれば、中心マスに「(誰)を笑顔にするために?」と書き、周囲に「その人が好きなこと」「何をすると喜ぶか」など、連想する語句(用語)を入れていきます。

そして、その横には「どんな動詞」を使えば、それが表現できるかを考え、文にするのに必要な動詞(英語)を添えます。こうして、「目的」と「手段」が整理され、言葉にする(言いたいことを文にする)準備が整います。

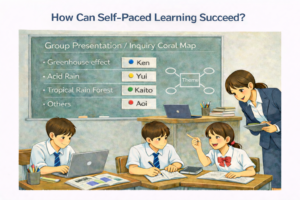

4.「橋脚」は「思考ツール」と「協働学習」で

知識と使用をつなぐ橋を支えるのが「橋脚」。それは、「思考ツール」と仲間との「協働学習」です。

ここでは、「思考ツール」に特化して説明をします。

| ツール | 機能 | 活用場面 |

| 🟢 マンダラ・チャート | 目的と手段を整理する | 自分の行動を構想する |

| 🟠 階層式マッピング | 理由や根拠を可視化する | why / how を深める |

| 🟡 インタビュー・マッピング | やり取りを構造化する | Q & Aの継続 |

| 🔵 探究コーラルマップ | 情報を関連づける | 発表・まとめ活動 |

たとえば、ペアで会話をするときに「質問→答え→深掘り」の3ターン(3回やり取り)・ルールを決めておくと、自然にやり取りが続くようになります。

“Do you play soccer?” “Yes.” で終わるのではなく、“What position?” “I’m a goalkeeper.” “Why did you want it?” “Because I can be an only person to protect my team.”とつなげるのです。

―こうしたやり取りの中で、言語が生きて流れ出すようになるのです。

5.橋を渡り切ったあとに見える世界

授業の最後に、「今日の自分の成長を一言で言うと?」と尋ねると、生徒たちはこう書きます。

「未来の計画に自分の気持ちを入れると伝わりやすいことがわかった」(“I learned how to express my plan with feelings.”)「理由を付け加えながら未来のことが言えた」(“I could talk about my weekend plan with reasons.”)

これこそが、学習者の声による客観的な根拠です。

教師が「うまくいった」「予定通り進めた」と評価することではなく、学習者の実感の方が、客観的な事実として信頼性が高まります。そのコメントを次の仮説づくりにつなげれば、授業は自ら回り出します。

6.脳科学が示す「橋」の意味

東京大学の池谷裕二教授は、著書『パパは脳研究者』(2017)でこう述べています。

「知識を使う経験がなければ、脳内の記憶回路と運動・統合回路はつながらない。」

つまり、練習ではなく、自らが思考をした「出力(行動)」によって、初めて脳の配線がつながるということです。繰り返し、目的や場面を想定して、自分の言葉として“使う”ことで、知識は“行動の知”に変わっていくのです。

7.授業を変える勇気を

先に進むことに精一杯になっていると、いつの間にか「予定通りに終わらせること」が目的になってしまいます。しかし、本来の授業とは、生徒が自分の力で橋をかけて向こう岸に渡りたくなるような「川」をデザインすることです。

現場では、「タブレット端末を使うこと」が目的になってしまっている授業、「言語活動をすること」が目的になってしまっている授業が散見しています。

それは、「どんな力をつけるために、その活動を行うのか」という意味づけがされていない(言われたからやっている)からです。知識も、自分で使えなければ意味がありません。

そこで、

知識を「教える」授業から、知識を「使う」授業に転換する

その第一歩を踏み出す勇気が、あなたの教室を変えます。

そして、その小さな一歩が、子どもたちの未来を動かす“橋”になるのです。

🌉 次回予告

第2回では、具体的に「橋を設計する」方法をご紹介します。「マンダラ・チャート」、「階層式マッピング」、「インタビュー・マッピング」、「探究コーラルマップ」――。4つの思考ツールを組み合わせて、どの生徒も「知っている英語を自分の言葉で使える」ようにする仕掛けを見ていきます。