1.「使わせる」ではなく、「使いたくなる」英語学習のデザインを

第1回で、言語習得には次の3つの要素が必要だとお伝えしました。次の3つです。

① 意味(meaning:何を言いたいのか)

② 言語形式(form:どんな形か)

③ 言語使用(use:どんな場面でどう使うのか)

①と②は同時に進められますが、②の「言語形式」と③の「言語使用」のあいだには大きな“川”が流れています。ここを渡れないと、「習ったのに使えない」という状況が生まれます。

川=課題やタスク。学んだこと(知識)と、実際に使いたいこと(使用)との間に生まれる「ギャップ」。

橋=授業での「学び」と実際の「使用」を結ぶ「授業デザイン」

橋脚=生徒が自分で渡れるようにする「思考ツール」と「協働学習」

大切なのは、教師が用意した橋を“歩かせる”ことではありません。生徒自身が「渡りたい」と考え、「渡れた!」と実感できるような課題(川)を用意し、自分の力で橋をかけられる足場を整えてやることです。

特に注意したいのは、「ワークシート」や「タブレット端末に書かれた英文」を見ながらペア活動をしたり、「板書した英文」を残したままで活動を始めるようなケースです。それは一見安全な「浮き輪」のようですが、それに頼ってしまうと、生徒はいつまで経っても自分の力で泳ぐことはできません。

このように、毎回、「浮き輪を使った学習」をしていては、「技能(何も見ないでできること)」が身につかないということです。

では、生徒が川(課題やタスク)を渡るための「橋づくり」を、どのようにデザインすればよいのでしょうか。授業設計の3つのステップを見てみましょう。

2. 橋をかける3つのステップ

Step 1|文法から入らず、「目的・場面・状況」の青写真から入る

- ×「今日は be going to を学びます」

- ○「週末、誰を笑顔にするために何をしますか? それを英語で友だちに伝えて、コメントをもらいましょう。」

文法から入ると、「何のために」が消えてしまいます。子どもたちは「お勉強(静かに話を聞く)」というムードから始まります。授業は、練習をして理解をすることが目的になります。

一方、先に“使う場面”を共有すれば、文法は目的を達成するための「手段」に変わり、学習者の気持ちは「させられている」から「したくなる」に変わります。

Step 2|“自分ごと化”につながるタスクにする

「自分ごと化」とは、自分の生活や思いに結びつけることです。自分の「経験」と自分が使える英語を重ね合わせる課題は、学びを一気に“実感のある言葉”に変えます。4技能別に例を示すと次のようになります。

リスニング/スピーキング:祖母を笑顔にする weekend plan を話す

ライティング:“Be the Change!” ポスターを英語で作る

リーディング+出力:教科書の登場人物に手紙(質問)を書く

プロジェクト:My Town Improvement Plan を作成・発表

学んだ知識で自分の考えを形にし、仲間とやりとりを重ねながら練り上げる──ここに「橋」の本体があります。

Step 3|思考ツールで橋脚を立てる

「思考ツール」を使うと、機能(広げる力、繋げる力、まとめる力、深める力)のどれに特化するのかという目的が明確になります。

| ツール | 機能 | 活用例 |

| 🟢 マンダラ・チャート | 「目的」と「手段」を整理する | 「誰を笑顔にする?」「何をする?」を構想 |

| 🔵 階層式マッピング | 「理由」や「根拠」を見える化 | why/how を段階的に整理 |

| 🟡 インタビュー・マッピング | やり取りの構造化 | 質問 → 回答 → 深掘り |

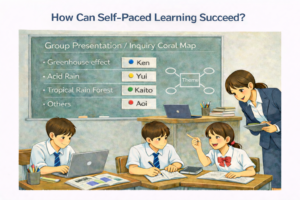

| 🟣 探究コーラルマップ | 複数情報を関連づける | 発表や探究活動でまとめる |

「思考ツール」によって、自分や仲間の「思考の履歴」が可視化されると、学びは失速しません。「思考ツール」は、脳内のイメージを言葉にし、仲間とつながる「手」となるのです。

🏗 実例:be going to の橋をかける

- 導入:「意味」と「言語形式」を理解 → 反復練習(口頭)* Focus on Formの場合は最初に場面を用意し、学習者が内容を推測した後で、提示する。

- 橋脚:マンダラの中央に「誰を笑顔にする予定?」

- 橋:I’m going to … で計画を文に(使う動詞を考える)

- 渡る:友達に紹介&質疑(「自分ごと」で「使用」する)

- ふりかえり:学びを言語化(メタ認知)

第1回で触れた「祖母に会いにいく」という例を、実際に展開すると次のようになります。

“I’m going to visit my grandma in Chiba with my little sister because she lives alone. We’ll buy a cake from Quelque Chose and bring it to her. She loves it.”

ここには、「目的・相手・感情」がそろっています。すると、文法は「思いを運ぶ言葉」に変わっています。やり取りも自然に続きます。

生徒B: “That’s nice! What kind of cake are you going to buy?”

生徒A(本人):“A roll cake. It’s very popular.”

生徒B:“Is that so? I’d love to eat it. Will you show me how to get there?”

機械的なやり取り(練習のための練習)と違って、なんとなくほのぼのとしてきませんか。

3. 「統合的な言語活動」に橋を拡張する

今、求められているのは、4技能と「思考・判断・表現」が往還する学びです。そこで、思考ツールの「探究コーラルマップ」を使った学習プロセスをご紹介します。

例:地元の魅力を紹介する(中学校・探究コーラルマップを用いた統合的活動)

- Input:地域の課題や努力を紹介した記事を読む/観光客の声やニーズを知る(R・L)

- Thinking:チームで地域の実態や観光客の視点を踏まえ、「推しのスポット」を選び理由を構築

- Output:ディスカッション → スライド作成(英文は最小限)→ 発表練習(S・W)

- Presentation:全体発表+Q&A(S:即興のやり取り)

学びは「読む→考える→話す→書く→再び話す」という循環を描きます。複数の「技能」がつながっていくというイメージです。唐突なディスカッションで終わらせず、丁寧に「入力(知りたい)」を用意し、さらに他チームの発表を聞いて質問・意見交換をすることで、「思考・判断・表現」が日常化されていきます。

⚖️ 失敗する流れ/うまくいく流れ

次の2つの指導のプロセスを比べてみてください。最初は、よくみられるパターンです。一方、後者はどうなっているでしょうか。

❌ 言語形式 → ワークシート(穴埋め) → ワークシートを片手にペア練習 → テスト(形だけで完結)

✅ 「目的」を共有 → 「自分ごと(個別化)」の課題 → 「思考ツール」で整理 → 仲間との「協働学習」 → 発表とやり取り → 「振り返り」で再個別化(意味ある使用へ転移)

「言語活動」では、いきなり「文法の学習」から入るのではなく、新しく学ぼうとする言語形式がどのような場面で使われるのかを認識することが重要です。

開隆堂出版の Sunshine English Course では新里眞男氏、北原延晃氏、卯城祐司氏らと一緒に取り組んだ Basic Dialog(後の Scenes)で、オーセンティックな場面設定の具体を紹介していますので、参考になさってください。

教科書のTarget Sentenceを全て理解した上で「使用(自分なりに使える)」できることが、英語学習の土台となります。

4. 合言葉は “Input for Output”

「言語活動」が目的化した授業(内容が発展しない、形だけのやり取り)を拝見することがあります。タブレット端末が導入された時に起きた、授業で「それを使うこと」が目的になっている授業と同じ様相を呈しています。

言語形式の理解と定着を目指した授業では、「練習」はあっても、相手(仲間、ALT)とコミュニケーションをとる機会が少ないようです。「言語活動」では、自分の考えや意見を伝えるために、学んだことを「使う」ということが大前提です。「言語活動」を行う際の合言葉は、”Input for Output“です。”output(育てたい姿)”を想定して、どこでどのように” input(知識及び技能)”を仕組んでいくのか。そのデザインを単元全体を通して行うことが大事です。まとめておきます。

1. 教師の役割は「橋の設計者」

教師が橋を“かけてあげる”のではなく、生徒が自分で橋をかけたくなる足場を整えること。

問いの設計、思考ツールの選択、活動の往還、評価観点の可視化。

そのすべてが“転移を起こすデザイン”です。

“To teach is to build bridges, but the best bridge is the one a learner builds by him/herself.”

2. 授業を「意味創出型」へ

- 「教える」から「使える」ように設計する

- 「伝える」から「考えを引き出す」へ

- 「言語活動」は橋の部品、「統合的な言語活動」は橋の全体設計

- 思考ツールや協働学習が「橋脚」になる

- 生徒が「渡れた!」と実感する課題と足場づくりが、自律と粘り強さを育てる

明日の1時間、どの生徒を、どんな目的で、どんな橋で向こう岸へ連れていきますか?

その答えから、教室の「物語」が動き始めます。

🕊 第3回予告

次回は、「行動の知」を育てる評価と運用デザインを取り上げます。CAN-DOリスト、見通しが生まれるルーブリック、Exit Ticket(出口調査)──。学びが循環し続ける“生きた評価”の仕組みを、ご一緒に見ていきましょう。