1.「評価」は終わりではなく、次のステージのはじまり

授業が終わったあと、子どもたちのノートを見ながら「今日も予定通り進んだ」と胸をなで下ろす。 しかし、ふと立ち止まってみると、「本当に子どもたちは理解しただろうか」「わかったつもりで終わっていないだろうか」と感じる瞬間があるのではないでしょうか。

自分の授業を振り返るのは「自己評価」です。「評価」とは、成績をつけるためのものだけではありません。

むしろ、子どもと教師の両方にとって“次の一歩”を見つけるための「道標」です。学びを「できた・できない」で終わらせるのではなく、「ここからどう伸ばしていくか」を考える時間にすることこそが本当の評価です。

授業の最後に、子どもが自分の考えを言葉にして振り返る時間を設ければ、「わかったつもり」が「え?そうなんだ?!」という学びに変わります。

形骸化した「振り返り」では、学びは“完結”しません。しかし、授業の入口(導入)と出口(振り返り)をつなげることで、子どもたちは「今日の学びがどこへつながるのか」を実感できるようになります。

この「振り返り」を、学校現場の現状があまり芳しくないTT(ティーム・ティーチング)を例にして説明してみます。

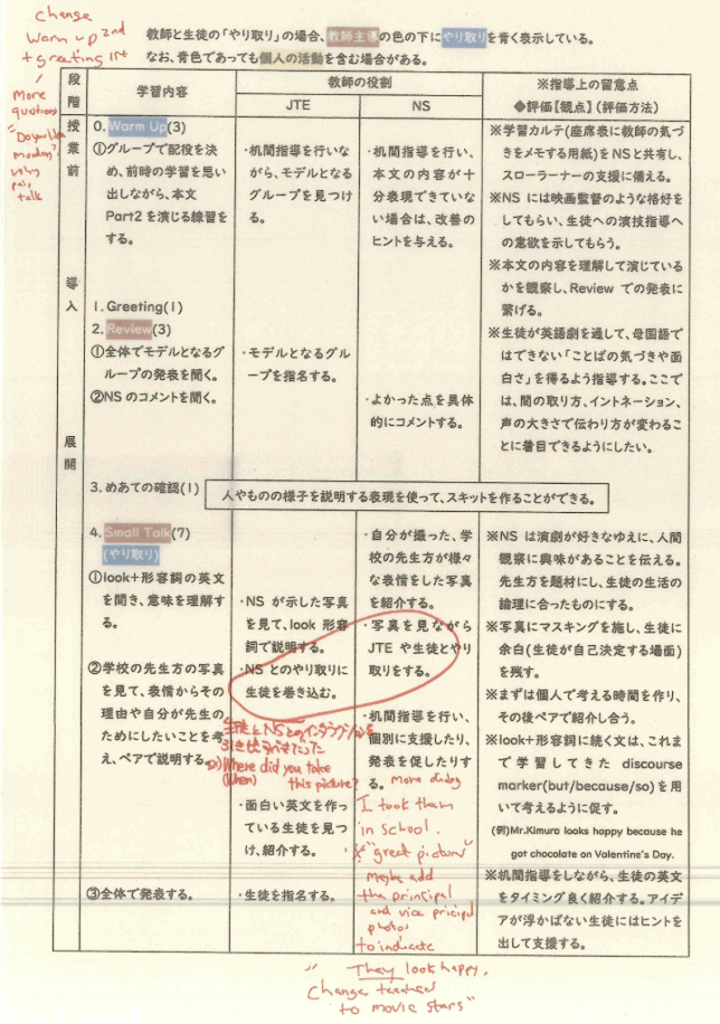

次の写真をご覧ください。これは何でしょうか。

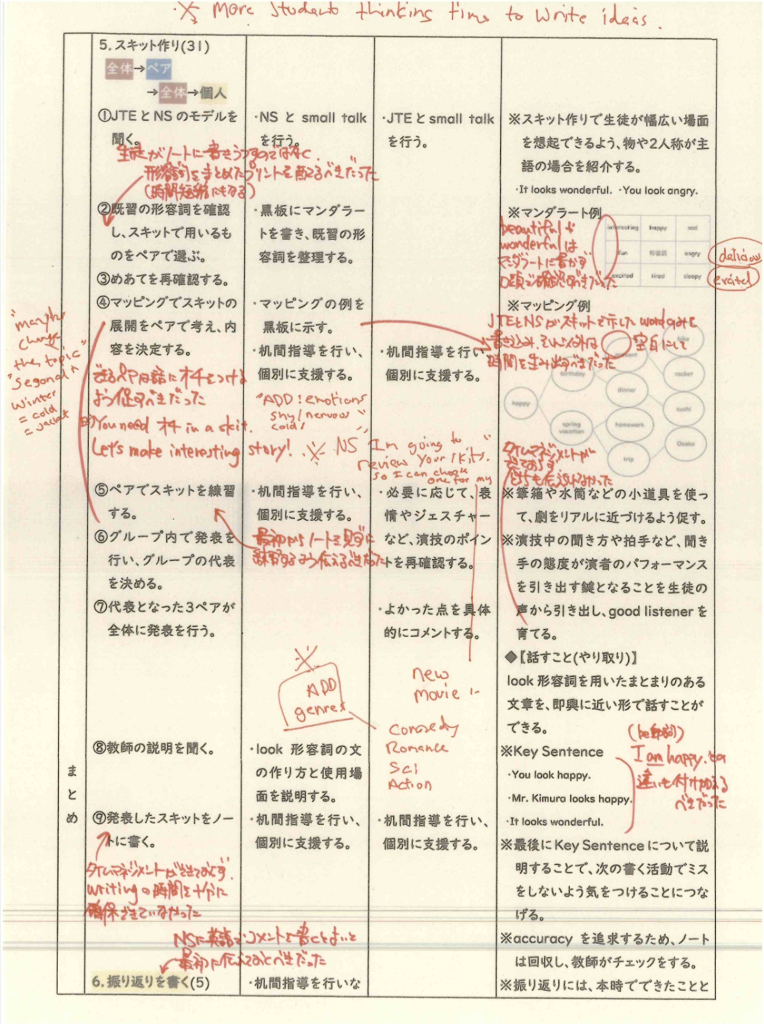

授業後、JTLとALTが「どこがよかったか」「何を改善したいか」「次はどうすればいいか」を話し合い、それを指導案に朱書きして残したものです。

これは単なる「記録」ではなく、「授業を進化させるための言語化」です。こうした記録が積み重なると、授業が「こなすもの」から「育てるもの」へと変わっていきます。

デジタル教科書を中心に授業を進めていると、後から気づいたことを書き残すことが難しくなります。授業後に話し合っても、記録がなければやがて忘れてしまいます。授業が「ノルマをこなす作業」になってしまうのはそのためです。

TTの打ち合わせの多くは「次の授業の内容確認」や「担当分け」にとどまりがちです。しかし、本当に大切なのは「最後に育てたい子どもの姿」を共有することです。ゴールを明確にすることで、ALTも自分の役割を理解し、授業のアイデアを積極的に出すようになります。そこから、授業の構想が自然と共有されていくのです。

「打ち合わせの時間が取れない」という声もありますが、それは“目先の準備”に追われているからです。授業を“積み木型”の自転車操業で行うのではなく、“ジグソーパズル型”で構築していく。つまり、育てたい子どもの姿をゴールとして描き、そこから逆算して単元を設計することが大切です。

授業を振り返るときも、「あの子は英語が苦手だから」と決めつけるのではなく、「どうすれば意欲を引き出せるか」を話し合うことが重要です。指導案はあくまで「仮説」であり、授業の中で「検証」されていくものです。

予想と違う結果が出たときこそ、成長のチャンスがあります。どこが上手くいき、どこを改善するかを具体的に言葉にしておくことで、次の授業が確実に変わります。

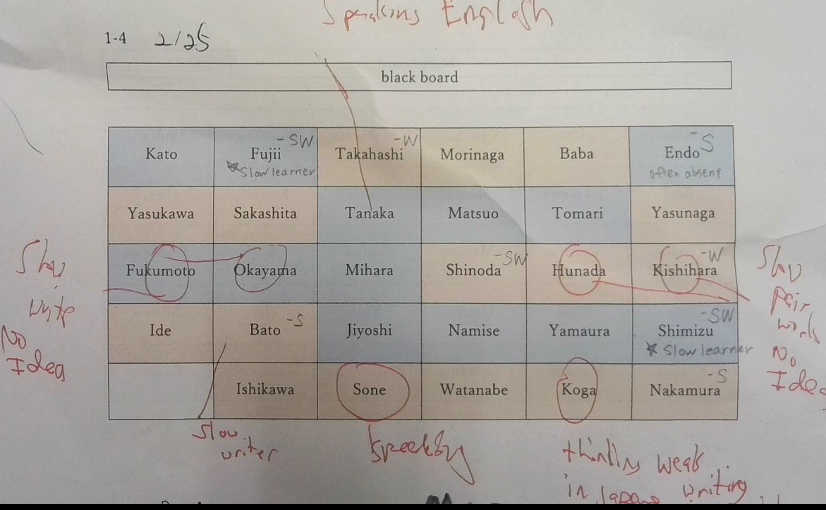

TT授業は、この“振り返り”の積み重ねがあれば、コラボレーションの質を大きく変えられます。ALTも、学習カルテ(座席表)に授業中の気づきを記録しておくことで、次の授業でどんな支援ができるかを明確にできるのです。

ALTは、毎時間、このような「学習カルテ(座席表)」をボードに挟んで持ち歩き、気がついたこと(子どもの実態、変容、おっと思ったこと)を記録していきます。このような記録が残っていると、何ができるでしょうか。

そうです。その事実を共有し、「次の授業でどう活かすか」という視点に立って授業デザインをすることができるのです。

画面の向こうから「うわぁ、大変そう…」というため息が聞こえてきそうです。

しかし、これを「当たり前」にしている教師は、「大変」とは考えていません。むしろ、生徒たちの変容(主体的に取り組む姿勢が右肩上がりになること)を実感しており、それが授業での「生活指導(私語や居眠り)」が減っていくことにつながることを実感しています。

ですから、モグラ叩きゲームのような「突発的な指導(後手の指導)」で辟易とするよりも、「楽しく授業ができる」ための「先行投資」を楽しんているのです。

何より「楽しい」と感じることをしていると、時間の経つのを忘れてしまいます。つい、「忙しい」とか「やらされている」と思ってしまう方は、今やっていることが「自分で決めたこと」ではないことが大きいのです。

「仮説」は人に立ててもらうものではありません。あくまでも自分が考えることです。「仮説」を立てたら、どう「検証」するかに関心が向かいます。「どう、予定調和で50分を終えられるか」という考えが頭から消えていきます。

ぜひ、TT授業は「記録」や「授業後の振り返り」が肝になるということをご理解ください。それを日常化すると、授業の空気が驚くほど変わっていきます。

2.評価項目で決まる「振り返り」の質

授業の最後にどんな「問い」を投げかけるかで、学びの深まりが変わります。

大切にしたいのは、次の3つの問いです。

① 今日できるようになったこと

② まだモヤモヤしていること

③ 次にやってみたいこと

この3つを子どもが自分の言葉(自由記述)で書くことで、学びは「完結」ではなく「継続」へと変わります。

これが「Exit Ticket(学びの出口調査)」です。これは、個々の学びを整理するためのツールであり、授業の最後を「次の学びの始まり」に変えるための問いかけです。

海外の学校では一般的な手法ですが、目的は学習者の「メタ認知能力」、「自己評価能力」を育てる形成的評価にあります。自分の現在地を知ることで、次のゴールを主体的に設定できるようになるのです。

子どもたちの一言一言は、教師にとって貴重なデータとなります。授業で立てた仮説を裏づける根拠になります。それに関心を持つことで授業の視点が学習者主体に変わります。

教師が自由記述のExit Ticketを集めて読むと、子どもたちが何に手応えを感じ、どこに課題を残しているのかが自然と見えてきます。それは、次の授業をデザインするための最良の資料となるのです。

3.CAN-DO statementで「できた!」を見える化する

CAN-DOは、学習者にとって「現在地」と「目的地」をつなぐ“学びの地図”です。 しかし現実には、年度初めに作って提出したまま、見返されることが少ないのが現状です。

なぜでしょうか。

それは、授業が「教科書を終わらせること」に焦点化しているからです。本来、CAN-DOは「4技能」を系統的・段階的に育てるための指標です。文法シラバスのように学ぶ内容を順番に並べるだけでは、「技能」はいつまで経っても育ちません。必要なのは、「聞く・話す・読む・書く」という技能を単独ではなく、複合的、有機的に関連づけて行う「言語活動」(聞いたり読んだりしたことをもとに話し合う。書いたものを交換して読み合い、意見を述べ合う。聞いたり読んだりしたことをもとに自分の考えを書く、など)です。

CAN-DOは、生徒が自分の力を客観的に見つめ、「次はここを伸ばそう」と思えるようにするための羅針盤です。ですから、定期テストやルーブリック評価とつながっていなければ意味がありません。

テストでどの「技能」が問われ、どの項目がどのCAN-DOと対応しているのかを明示することで、子どもたちは見通しを持って学習するようになります。見通しが立つことで「主体的」に取り組めるようになります。

4.ルーブリックは“指導の鏡”

CAN-DOをもとに作成された3段階のルーブリックは、学習者のプロセスを映す鏡です。

教師が評価のためだけに作るのではなく、学期の初めに「学習到達度チェック表」として生徒に渡しておくことが大切です。これによって、子どもたちは「どんな力を、どのように伸ばせばよいか」を見通せるようになります。

| 観点(例) | 3 | 2 | 1 |

| 意味 | 目的・理由が明確 | 目的はあるが理由が弱い | 目的が曖昧 |

| 言語使用 | 3ターン以上維持できる | 2ターンで止まる | 1ターンで終わる |

| 思考・判断・表現 | 根拠・具体例で深掘り | 根拠が弱い | 表面的 |

| 協働的な学び | 相互支援・改善が見える | 一方向的 | 協働がない |

このような表を使って自分の学びを自己評価することで、子どもたちは自ら成長を実感し、次の目標を立てられるようになります。 ルーブリックは“減点のための道具”ではなく、“未来を描くための自分を映し出す鏡”です。

5.3つの評価で「学びの流れ」をつくる

評価には、「診断的」「形成的」「総括的」の3つがあります。 授業前・授業中・授業後、それぞれに目的があります。

診断的評価(Before Learning):子どもの既有知識や関心を把握し、「どこから教えるか」を決める段階。

形成的評価(During Learning):学びの過程を支援し、誤概念を修正する段階。Exit Ticketやペアワーク観察がこれにあたります。

総括的評価(After Learning):学びの成果をまとめ、次のステップにつなぐ段階。成績をつけるだけでなく、次の学びへの入口とすることが重要です。

この3つをバランスよく組み合わせることで、評価は“結果”ではなく“循環”になります。

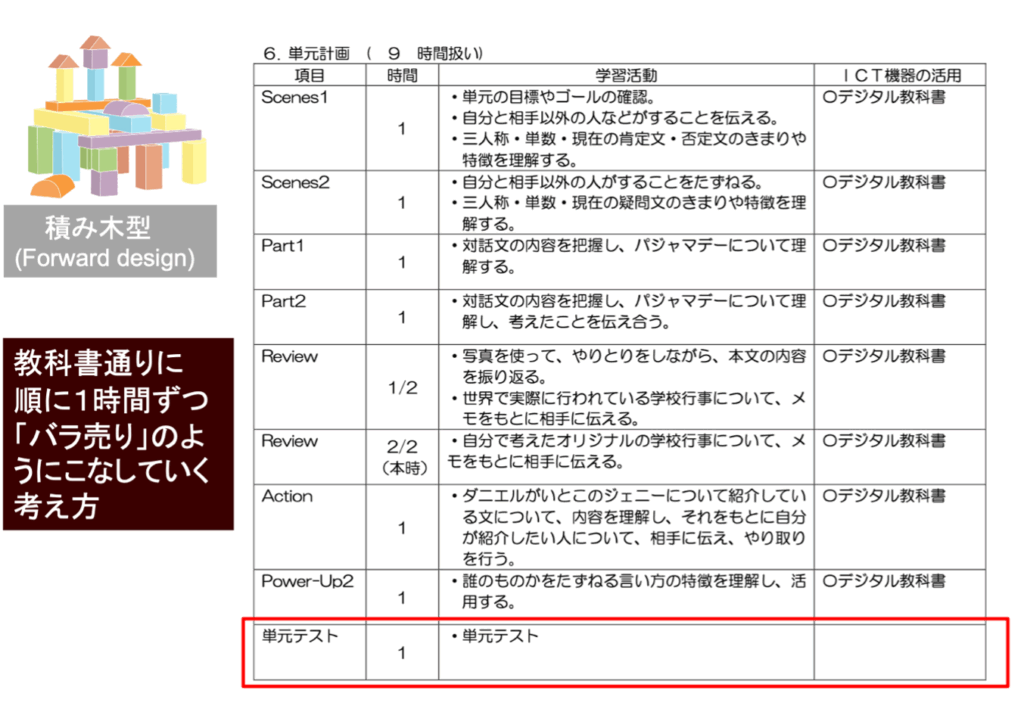

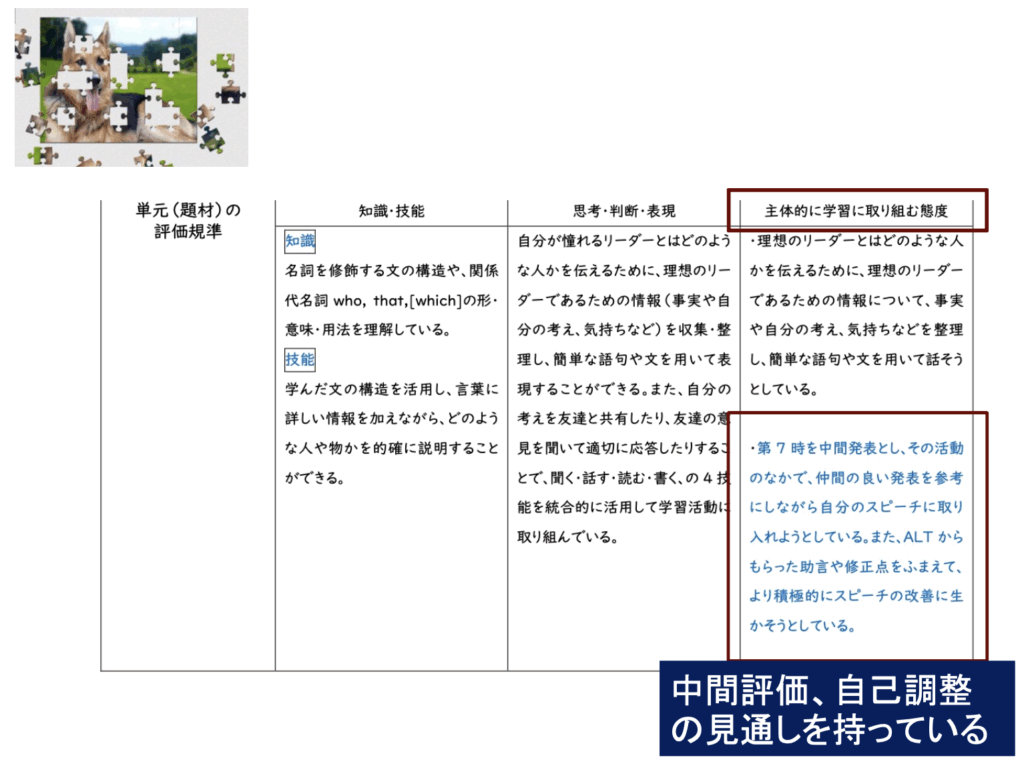

次の単元計画をご覧ください。

まず、「積み木型(目先だけ見ている、自転車操業)の授業」をしている方の指導案です。

1時間、1時間が「バラ売り」のようになっており、つながっていません。また、単元の最後に「知識及び技能」と「思考・判断・表現」が実際に身についたかどうかを確かめる「統合的な言語活動」が用意されていません。単元テスト(総括的評価)がゴールになってしまっています。

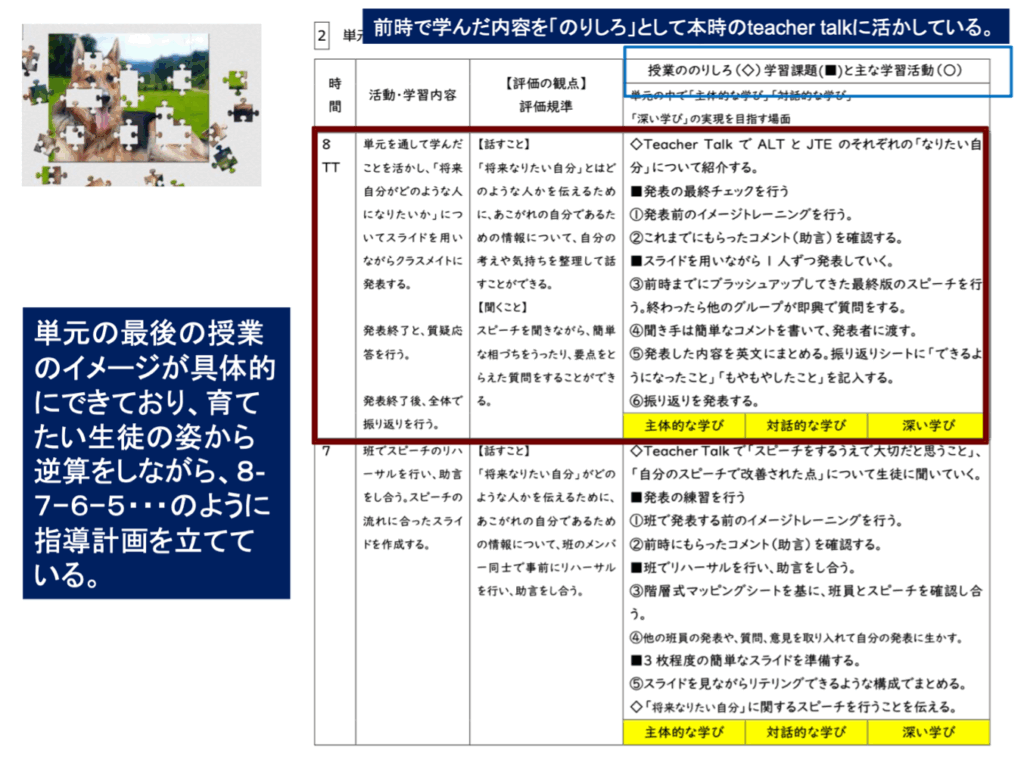

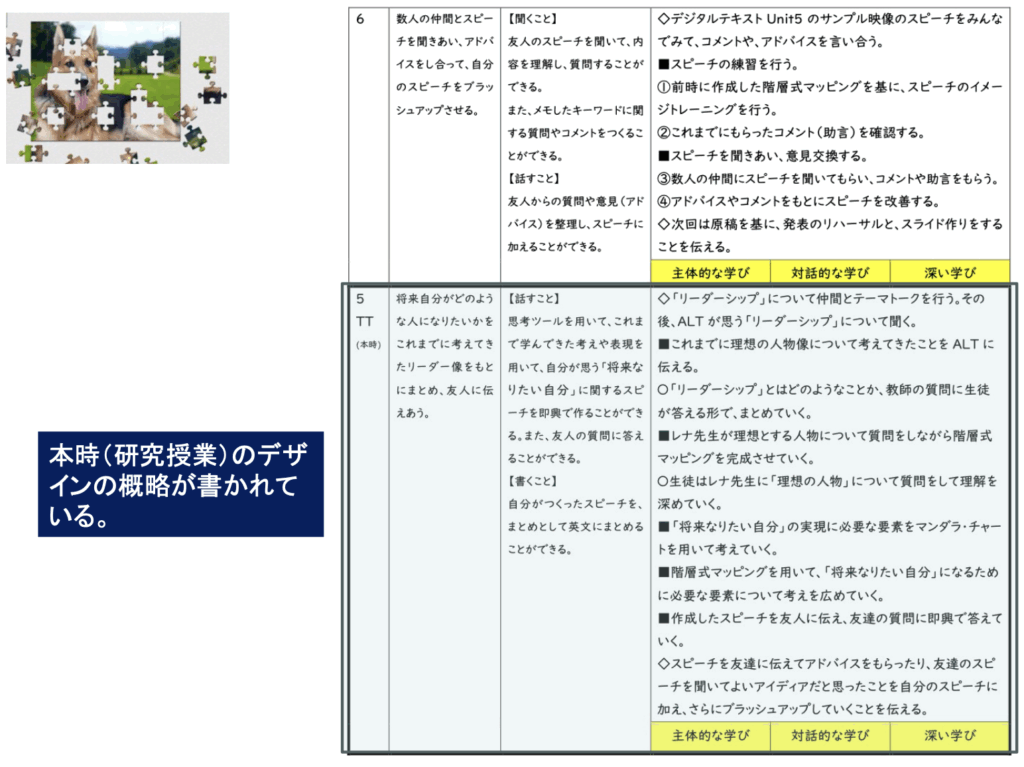

次は、「ジグソーパズル型(育った子どもの姿から逆算して単元をストーリーにしている)授業」を展開している教師の指導案です。

本時(5時間目)が「何のため」に行われるのかがわかるように、第8時(最後の授業)が非常に具体的なイメージで書かれています。ですから、単元を通して、そこに到達できるように緻密に逆算されていることがわかります。

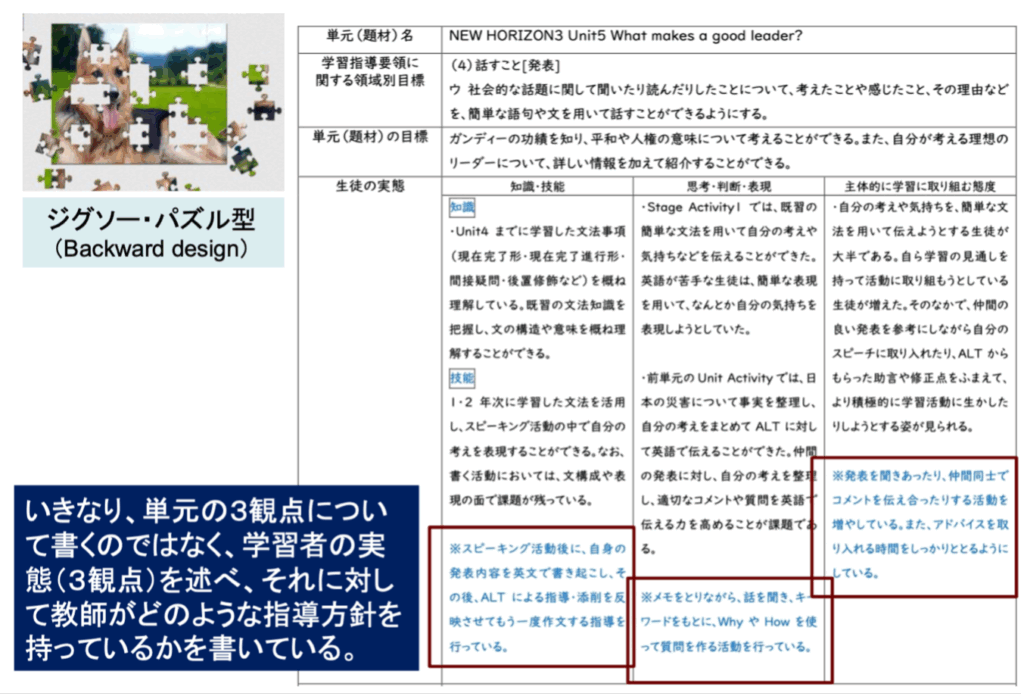

「ジグソーパズル型」の教師の3観点がどのようになっているのかを見てみましょう。

いきなり、「本単元では」という入り方をせず、「診断的評価(第0次、現在地の確認)」から入っていることがわかります。次に、単元の「3観点(「知識及び技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」)を見てみましょう。

「主体的に学習に取り組む態度」は、「思考・判断・表現」の記述とほぼ同じ内容で、最後の述語だけを「しようとしている」に書き換えたものをよく見かけます。

しかし、「主体性」とは最初から生まれるわけではありません。

仲間の取り組みにヒントを得たり、良いモデルに接したりした時に「心のスイッチ(やってみたい、もっと良くしたい)」が入ります。文科省が言っているように「中間評価」の場面を位置付けることがいかに大事かは、合唱コンクールのリハーサルを1週間前に行っていることからもわかります。

「積み木型」の教師のように、「総括的評価(summative assessment)」を「成績をつけるための作業」と誤解してしまうと、誤りを探して減点する“間違い探し”の評価になります。

しかし、本来の評価の目的は「順位づけ」をすることではなく、一人ひとりの学びと成長を可視化し、自信を育てること、学習意欲を高めることにあります。

教師の仕事は、結果を点数で示すことではなく、「できた!」という実感を通して子どもたちに「自信」を与えることです。教育公務員にとっては、それが「国民の税金に対する責務」であり、私立学校の教師にとっては、保護者が託した教育費に応える「信頼の証」です。

評価とは“信頼の循環”を生み出す営みです。教師の主観的な評価(根拠が曖昧なケースが見られる)ではなく、事前に示した「学習到達度チェック表」や教室の中の「事実」を判断基準として、子どもたちと保護者の納得を引き出した時に信頼が深まるのです。

6.授業は「自分ごと」になった瞬間から変わる

全国の授業を見ていると、「振り返りの時間が削られている」「やりっぱなしで終わっている」授業が少なくありません。教師は「予定したことを終えた」と安心しても、子どもは「何がどこまでできるようになったのか、次に何をすればいいのか」が分からないままです。教師が指導をする「拠り所」は、教科書ではなく「学習指導要領」です。

たとえば、「言語活動」の定義ですが、これを勘違いしたまま指導していると、子どもたちは全く違う山に登ることになります。

文部科学省のホームページには、「小学校外国語活動・外国語教育研修ガイドブック(改訂版)」が公開されています。しかし、この存在をご存じない先生方が少なくありません。

実は、平成20年告示の「学習指導要領」と、平成29年告示(令和2年度全面実施)の「学習指導要領」では、「言語活動」の位置づけが変化しています。平成20年版では「英語を使う活動」全般を言語活動とみなし、「練習」も含まれていました。しかし、平成29年版では「思考力・判断力・表現力」を重視する観点が加わり、「自分の考えや意見を伴うコミュニケーション活動」を「言語活動」の中心とする立場に改められています。

この点について、文部科学省の『小学校外国語活動・外国語教育研修ガイドブック(改訂版)』には、次のように説明されています。

実際に外国語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合う言語活動の中では、情報を整理しながら考えなどを形成する「思考力・判断力・表現力等」が活用されるとともに、外国語に関する「知識及び技能」が活用される。したがって、外国語を用いず日本語だけで考えを整理する活動や、発音練習・歌唱などのように考えや気持ちを伝え合う要素のない活動は、言語活動とは言い難い。(下線は筆者)

つまり、「言語活動」とは、練習(習熟のステップ)を経て、最終的に「自分の考えや気持ちを英語で伝える」コミュニケーション活動へとつながるものを指します。そこで初めて、“教わった英語”が“自分の言葉”に変わる喜びが生まれるのです。

このように、教育では「正しい理解」と「正しい指導」を行うことが大前提となります。

2つの事例を挙げます。一つは発音の指導で、もう一つは思考ツールの指導です。

againを「アゲイン」と発音し、子どもたちにリピートさせる方がおられますが、それはイギリス英語の発音です。日本では、教科書や入試のリスニングは米語の発音を基本としているので、正しい発音は [əgén]となります。aiは[e]と発音し、[ i ]は発音しません。

教育実習前に、大学生たちがテキストの単語を発音記号通りに発音する活動をしていた時に、中学校で習った発音と違っている単語の多さにショックを受けていました。(本当かどうか、実際に中1の教科書の単語の発音記号をチェックなさってみてください)

次に、「思考ツール」の指導です。

マッピングのノードの中は「名詞」です。なぜなら、脳にクリアーなイメージを与えるため、単語と単語を繋いで即興で文が作れるようにするためです。形容詞や文は入れません。どうしても使ってしまった場合は、その後をつなげずに「その内容はそこでストップする」というルールがあります。文を書き入れてしまうと、生徒はそれを暗記するようになります。ノートに英文を書いているのと同じで、思考ツールを使う意味がありません。

教師の「無知(曖昧なまま指導する習慣)」は、クラスの生徒に「混乱」を招き、「疑念」を生むことに繋がります。

正しい「思考ツール」の指導を行い、「3つの評価」のバランスを考えることで、生徒たちは3か月もすると確実に変わっていきます。すでにHPでご紹介した町田市の栗橋先生、福岡市の阿南先生、矢野先生、上野先生、そして10月29日に行われた兵庫県中英研大会の会場となった稲美町の坂元先生、安保先生、山口先生のクラスがそうでした。

彼らは、3ヶ月のトレーニングで「技能」が高まった子どもたちの実態に合わせ、教科書に出ているタスクを”再設計(re•design)”し、My Original Textbookをつくる感覚で授業を組み立てています。

そうすることで、教師自身の創造性(こだわり)が息づき、授業に“遊び心”と“ゆとり”が生まれてきます。それは生徒たちの学習意欲にも波及し、授業の中で行う生活指導(私語や居眠り)の場面がみるみる減っていくのです。

7.評価を「はじまり」に変える

評価とは、子どもたちの可能性を信じて橋を架ける営みです。

点数ではなく、次の一歩を見つける対話としての評価。 それは、教師にとっても「次の授業の入口」になります。

授業を予定通りに終える安心から、次の学びが見える安心へ。 評価は、終わりなのではありません。 子どもたちとともに学びをつなぐ”はじまりの橋”です。

教師が教えた内容を超えて、子ども自身の思いが出現した瞬間――

そこにこそ「行動の知」が生まれるのです。