🌏 国際理解の”誤解”が生まれた背景

戦後の日本では、英語が「国際社会へのパスポート」として扱われてきました。

「英語ができる=教養がある・国際的である」という社会的イメージが形成され、その裏返しとして「英語が苦手=内向き・国際的でない」というレッテルも生まれたように思います。

しかし、言語力=国際理解力という考え方は正しいとは言えません。 この短絡的な図式が、「外国(異文化)を知ること」「外国人と仲良くすること」=「国際理解」といった表層的な理解を生み出しているのではないでしょうか。

文部科学省『国際理解教育に関する指導資料』(2007年)は、国際理解教育を「異なる文化的背景をもつ他者との共生をめざし、自他の文化を理解し、相互尊重の態度を育てる教育」 と定義しています。

つまり、“外国を知ること”ではなく、“他者と共に生きる姿勢”こそが本質なのです。

🌏 英語が苦手という意識が生んだ“外向きの国際理解”

多くの日本人が英語に苦手意識を持つのは自然なことです。

しかし、「間違えたら恥ずかしい」「通じなかったらどうしよう」という不安が先立つと、関心は「相手を理解すること」ではなく「相手にどう見られるか」へとすり替わってしまいます。

その結果、「相手に合わせること」が国際理解だと錯覚してしまう。 それは理解ではなく、“迎合の文化”です。 真の国際理解とは、相手を尊重しながら、自分の考えを持ち、伝えようとすることにあります。

🌏 真の国際理解は「相互理解」から始まる

国際理解とは、相手の文化をただ“受け入れる”ことではありません。 相手を尊重しながら、自分の考えをもって対話することです。

真の国際理解 = Respect + Self-expression

つまり、「英語を話す力」よりも、次の3つの力が重要なのです。

・相手の背景を知ろうとする姿勢

・自分の意見を伝えようとする勇気

・双方が win-win の関係を築こうとする意志

この土台があって初めて、英語は“橋(bridge)”として機能します。

🌏 TT授業を「文化交流」から「共創の場」へ

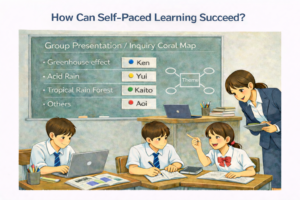

TT(Team Teaching)授業においても、「国際理解」という言葉はしばしば誤解されているようです。

ALT(外国語指導助手)に「母国について話してもらう」ことを目的化してしまうと、生徒は“情報としての外国”を知るだけで終わってしまいます。

しかし、ALTの本当の魅力は“その人自身”にあります。

そこで、次のようなテーマを扱うのです。

・日本に来ようと思ったきっかけ

・日本で驚いたこと・文化の違い

・祖国の教育観と日本の教育のちがい

こうした「生き方・考え方の交流」こそが、生徒にとっての“生きた国際理解”になります。 教師もALTも、「互いの違いを学び合うパートナー」であることが大切です。ALTと一緒に教科書を先に進めるのがTT授業なのではなく、教科書の内容にALTの特質をいかに繋げ、子どもたちの「既成概念」を揺さぶれるか。そこにTT授業の醍醐味があります。

🌏 TT授業で大事にしたい3つの姿勢

TT授業で大切にしたい姿勢は3つあります。次の表をご覧ください。

| 観点 | 教師の行動 | 学びの効果 |

| ❶ 自分のメガネで判断しない | 自分の価値観でALTの考えを評価しない。 | 違いをそのまま受け止める柔軟性。 |

| ❷ 共感(共鳴)する | ALTの立場や不安を想像する。 | 対等な信頼関係の構築。 |

| ❸ 学び合う | 互いの文化や教育観を共有する時間をもつ。 | “国際理解”を実体験として捉える。 |

ALTが授業中に迷っていたり、何もできず寂しい気持ちでいるときに、その心情を想像できる(慮れる)教師は、すでに「共感的な国際理解」を推進する存在です。

🌏 “英語”ではなく“人”を理解するTT授業を

国際理解とは、「異文化を知ること」や「外国人と仲良くすること」ではありません。

出身国を問わず、目の前の相手を尊重する姿勢こそが、国際理解の核心です。

英語は目的ではなく、心をつなぐためのツール。

真の国際理解は、語学ではなく“人間理解の実践”から始まります。

英語の授業は、世界を知る時間ではなく、「人と人の関わり、相互理解についてを学ぶ時間」です。それを実感できるTT授業こそが、次世代の“国際人”を育てるのです。

🌏 TT授業の「本質」を見つめ直す

冒頭で、国際理解の誤解は、「言語能力=国際性」という思い込みから生まれていると言いました。 大切なことなので、あえて繰り返しますが、国際理解の本質は“人間理解”です。

英語は、テストや入試の合格のための「目的」ではなく、心を通わせるために必要な「言葉」です。真の国際理解とは、「相手と自分の両方を大切にすること」。

そのとき、互いの違い(ギャップ)や多様性(diversity)が初めて“価値”へと変わります。

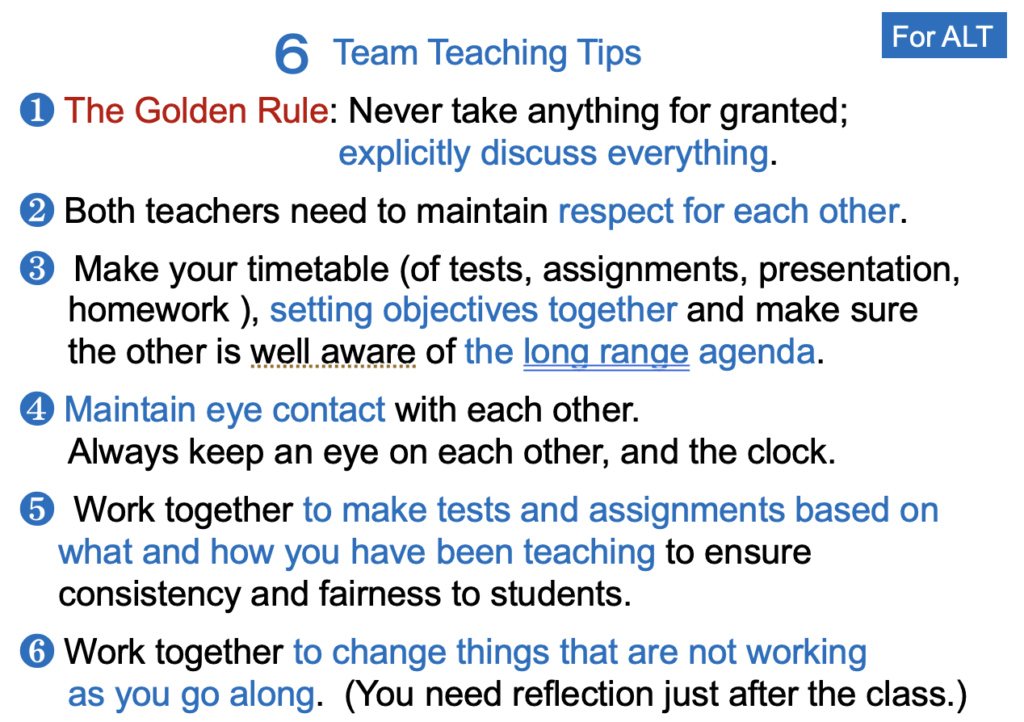

私が、JETの中間期研修やインタラックのALT研修などで必ず伝えていることがあります。それは、TTのルールです。

しかし、これはALTだけでなく日本人教師も一緒に取り組まなければならないことです。ご覧ください。そして、それができているかどうかを確認なさってみてください。もし、「できてないな」と思われる箇所があるとしたら、それは何故かをALTと一緒に話し合ってみてください。TT授業を、通常の授業「プラスα」扱いで考えてしまうと、「国際理解教育」から遠のいてしまいます。

チーム・ティーチングのコツ(Team Teaching Tips)

❶ 黄金ルール(The Golden Rule)

あたり前と思わず、率直に話し合うこと。何事も「言わなくてもわかるだろう」と思わないこと。

❷ お互いを尊重し合う姿勢を常に大切にすること。

❸ テスト・課題・発表・宿題などを一緒に計画し、目標を共有し、長期的な見通しを把握しておくこと。

❹ 授業中はアイコンタクトを取り合うこと。常に相手と時計の両方を意識して行動すること。

❺ 授業内容と指導方法を共有し、一貫性と公平性のあるテストや課題を共同で作成すること。

❻ うまくいっていない部分は、その都度話し合い、改善していくこと。 (授業後の振り返りが有効)

これを受けて、TT授業では具体的に次の3つのことを日常的に意識してみてください。

1)自分だけで作った学習指導案を相手に押し付けない(互いに「アイデア」を出し合う)

2)ゴールを共有し、技能を高める指導を考える(最優先事項は、コミュニケーション活動を作り出すことであり、「言いたい、伝えたい」が生まれてから、それを可能にする「文法」を手段として乗せる)

3)自分にはない相手の良さを感じ取る(相手へのレスペクトと感謝をベースにする)

ALTを、無理に「教科書の指導、文法の指導」で生かそうとするのではなく、「技能」を高める指導、生のコミュニケーション活動で活躍できるようにするとTTが機能します。

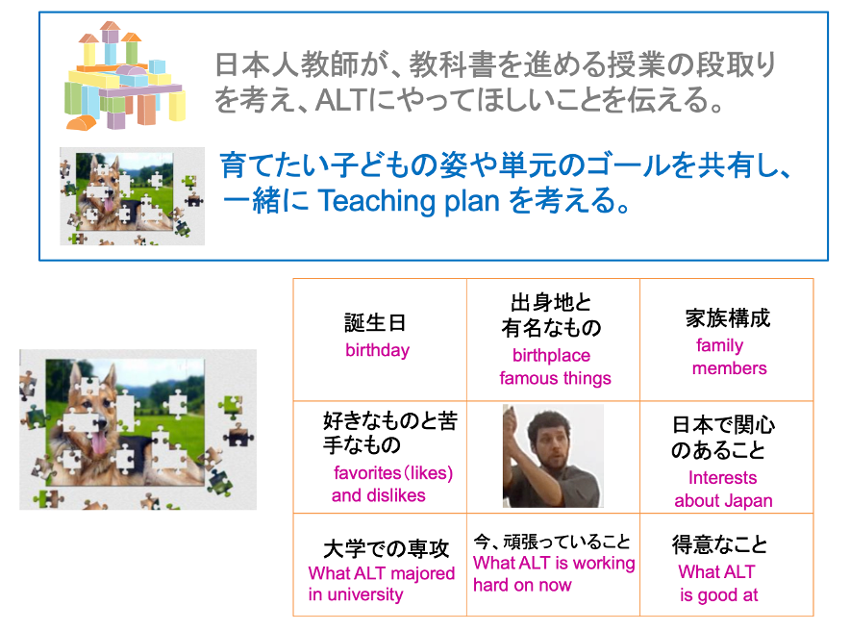

具体的には、次のようにマンダラ・チャートの中心にALTの名前を入れ、図のようにALTに関連する情報を入れ、それをどの単元で活かせるか、どんな言語活動が仕組めるか、そしてTeacher talkができるかを一緒に考えることです。

それがALTの特性を活かしたTT授業です。そのような営みが、教師の真の「国際理解」の概念を作るのです。

上述した「3つのこと」が当たり前に行われる教室では、相手に関心を持ち、相手の考えを尊重する子どもたちが育ち、やがて明るい未来に貢献できる地球市民となります。

TT授業を「異文化紹介」から「共創の学び」「国際理解」へと昇華させること―。それは、皆さんの「一歩」(歩み寄り)から始まります。