「答え」は自分の中にある

皆さんは、タイトルに書かれた言葉をご存じでしょうか。ビジネス書では「ハンロンの剃刀」(ハンロンのかみそり、英: Hanlon’s razor)として、次のように説明されています。

Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.(無能で十分説明されることに悪意を見出すな)

これは、「会社で何か問題が起きた場合、その会社が無能であるか愚かであったということであって、客(消費者)を困らせるためにわざとやったわけではない」という意味です。昨今、社会を賑わせているニュースも、元々は当該者が「無知であったこと」(無関心であったこと)から生まれた「問題発見の遅れ」や「初期対応の誤り」などが原因となっていることが多いようです。

この「会社」の部分をそのまま「学校」に置き換えるとしたら、「学校で何か問題が起きた場合、学校側が無能であるか愚かであったということで、生徒を困らせるためにわざとやったわけではない」となります。これが成り立つかどうかを検証してみましょう。

授業における問題とは、学力低下、不登校、生徒指導のトラブルなどが考えられます。それが起きてしまうのは、教師が「何」に対して「無知」(無関心)だと捉えることができるでしょうか。それは、学習者(生徒)の内発的動機付けを促す要素であり、発達段階の心理状況と言えないでしょうか。

私ごとで恐縮ですが、私は大きな荒れを3度(いずれも中学校)経験しました。全国的な荒れは1980年代から始まり、生徒たちが卒業した先輩とつながるとなかなか断ち切れないという状況でした。

ある朝、学校に行くと、学校が騒然となっていました。燃えた机が屋上から落とされたというのです。教員たちが駆け足で屋上に駆け上がり、息を切らせながら、そこにいた数名の生徒たちを落ち着かせようとしました。また、ある時は、一人の生徒がシンナーを空き缶の中に入れて、それを口に咥えながら自転車でふらふらと学校にやってきました。廊下で自転車レースが始まったり、持ち込んだラジカセで音楽をかけながら廊下でツイストの練習をしたり、ということもありました。校舎の周りを回ってタバコの吸い殻を集めるとあっという間にバケツ2杯になる時もありました。授業中、緊急の校内放送があり、大慌てて男の教員たちが屋上に向かった先には10名の男子生徒がタバコを吸っており、一触即発で校内暴力が始まる緊迫した場面になったこともありました。20人の生徒が木刀やチェーンを持って隣の中学校に自転車で向かったという情報を聞き、手分けして数台の車に分乗しで追いかけましたが、間に合わず修羅場に遭遇したということもありました。

その時は、何とかしなければという思いで、日々モグラ叩きのような指導を繰り返していました。しかし、冷静に振り返ってみると、どの学校でも問題の多くは教師が「生徒のこと」や「肝心なこと(家庭などの背景情報)」を知らなかったこと、教師が早期の解決を図ろうとするあまり「根っこ」の部分を知ろうとしなかったこと、または「誤解」(思い込みや決めつけ)が主な原因であったように思います。

いずれにしても、教師が「力をつけるための手法」、「生徒理解に必要な手法」について無知であると問題が大きくなりやすいように思います。人間は感情の動物ですから、ボタンの掛け違えから生れた不信感はなかなか払拭できません。

この「無知」と「誤解」が与える悪影響については、冒頭で取り上げた「ハンロンの剃刀」よりもずっと前からさまざまなところで言及されているようです。たとえば、次のような書物に出てきます。

Misunderstandings and neglect create more confusion in this world than trickery and malice.(この世界では、誤解と怠慢は策略や悪意よりも混乱をもたらす)ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『若きウェルテルの悩み』より

You have attributed conditions to villainy that simply result from stupidity.(おまえは、愚かだったことが原因で生まれた状況を悪行のせいにしてしまった)ロバート・A・ハインライン『金星植民地』より

学力が伸びないことを「問題」として捉えられるかどうかは、教師次第です。その原因を生徒のせい(所為)にしてしまうのであれば、何も変わらないでしょう。しかし、「もしかして、今の指導は正しくないのではないか」と疑ってみると、いろんなアクションが考えられます。

たとえば、勇気を持って生徒にアンケートで尋ねることができるでしょう。「力がついた活動」、「力がつかなかった活動」、「わくわくした活動」、「つまらなかった活動」とその理由を知ることができれば、改善点が見つかるはずです。そもそも、「当たり前」と考えている今の指導も、自分が中学校の恩師のやり方をそのまま真似たものであったり、書籍に書かれている内容を勝手に自己流に変えてしまったりしていることが多いものです。

このHPで、スキーやバスケットボールの「軸足」のことを取り上げました。「軸足」とは正しい知識です。授業で「軸足」が決まらないと、途中で迷いが生まれてしまいます。やがていろんなやり方に目移りしてしまい、その結果、行き当たりばったりの状態になってしまいます。

授業を参観した若い先生方が、私のコメントと実際の映像をご覧になり、「これでいいと思っていたことがまるで違っていた」とショックを受けられたことも、このHPでご紹介しました。しかし、彼らは「正しい指導」を知ってからは授業がみるみる上手になり、生徒たちも自信を持って英語が使えるまでに育ちました。それによってクラスの雰囲気が見違えるほど明るくなりました。

スポーツでも、「正しい指導」を受けた選手たちのチームは間違いなく強くなります。大事なことは、「このやり方なら力がつく」ということを実感できるような場面を作り、自分で納得するような結果を出すことです。

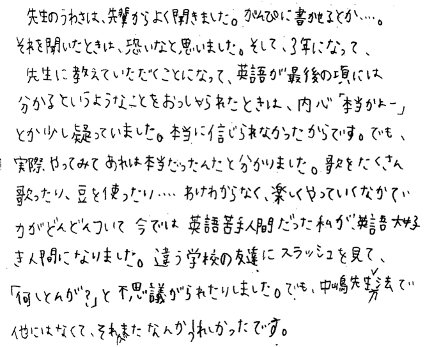

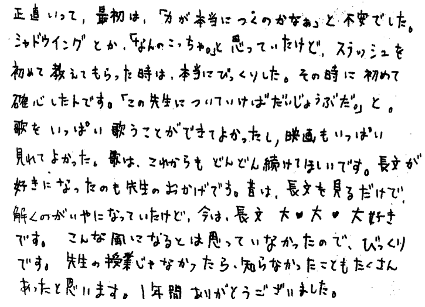

私が中学校、大学で教えていた時、生徒や学生が最後の授業で書いてくれた感想があります。

中学生たちが最初に感じた「本当にこれでできるようになるのか」という疑問、大学生の「なんて厳しい授業なんだ」という最初の印象が、どのように変わっていったのでしょうか。そして、それは何故でしょうか。私は、学習者の内発的動機付けを図るために必要な要素として「何」を知っており、どのように使ったのでしょうか。

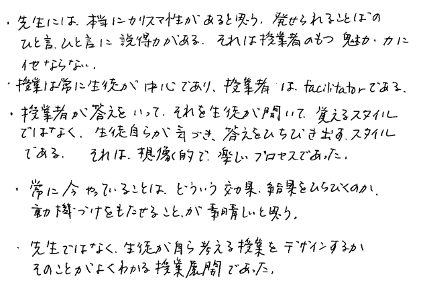

次は、大学生からの授業評価です。

大学のFD活動(Faculty Development, 大学の教員が授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的な取り組み)で、私の授業を見学に来られた先生(現在、オーストラリアに在住)がFD委員会に送られた授業評価(レポート)です。

「正しいかどうか」は、授業を受けている者にはなかなかわかりません。「本当に役に立った」、「できるようになった」と実感するのは学年の最後、または卒業してからです。

「見返り」や「うわべの評価」を求めるのではなく、誰に何を言われようが、信念を持って「間違いなく力がつく」というやり方で指導をしていけるかどうか。全ては教師(あなた)に委ねられています。