◆ 違う視点から入ると、うまくいく

授業づくりも、人との関係も、「こうしなければ」と考えてやろうとすると、うまくいかなくなります。

今、L.A.ドジャースの佐々木朗希投手が、劇的に復活したことが話題になっています。

ストレートが160kmを超すスピードであるということもありますが、彼の場合、目の前からボールが消えてしまうほど落差が大きいスプリッター(フォークボール)やカッターを駆使し、的を絞れないバッターを混乱させていることが大きいと考えられています。

ここに、授業のヒントが隠れています。

教師がやりたいことをストレートにやろうとするのは、実は“素人の考え方”なのです。

たとえば――

子どもに勉強してほしいとき、真正面から「勉強しなさい」と言っても動きません。

でも、こう言われたらどうでしょう。

「別に失敗してもいいんじゃない? 自分の人生なんだから。そんな人生も悪くないよ。」

この一言で、子どもは「え?」と心が動きます。

叱られると思っていたのに、責任を自分に返された。

だからこそ、自分で考え始めるのです。

◆ 教室から「依存的学習者」を減らすには

子どもたちに、日頃から次の2つの視点を与えておくことが大切です。

1. それは自分で考えたことか?

2. それは周りの人を思っての判断か?(=利他性)

この2つの問いが、学びの「軸」になります。

言われたことしかやらない、指示待ちの子どもが減り、自ら動ける“自律的学習者”が育っていくのです。

幼い頃に「勉強しなさい」と言われ続けた子は、「させられる」ことに慣れてしまいます。

一方で、親に任せてもらって育った子は、自分で考え、判断する基準を身につけます。

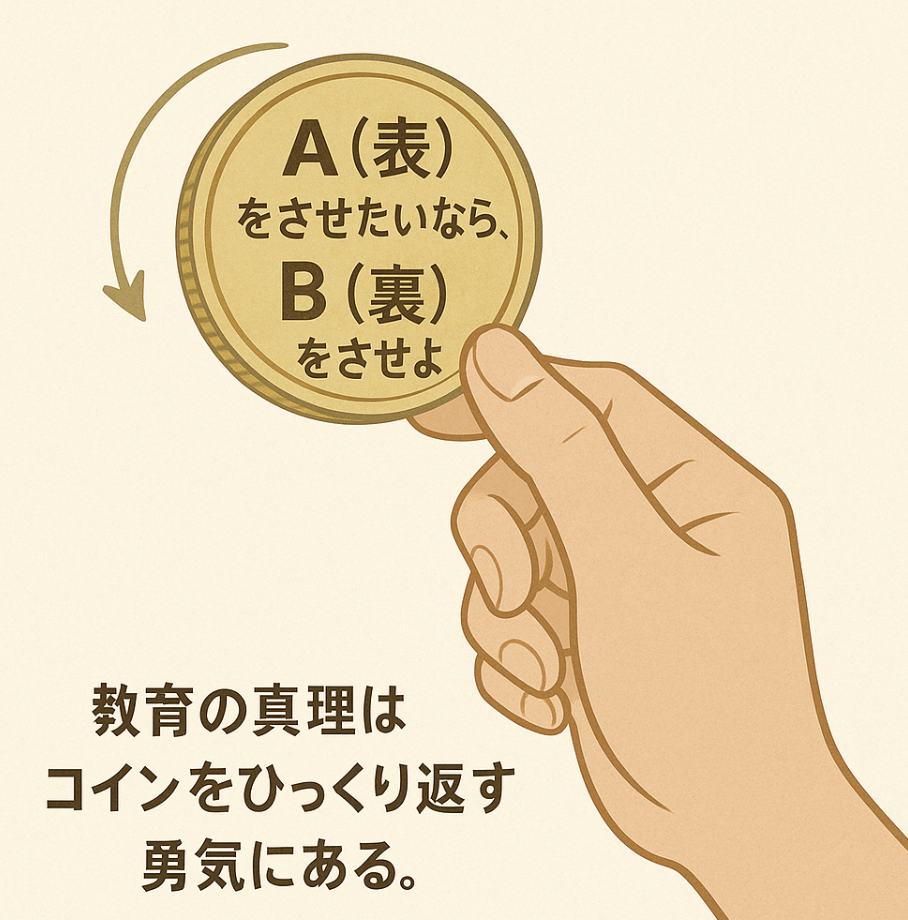

◆「Aをさせたいなら、Bをさせよ」

これは、若い時に、『AさせたいならBと言え-心を動かす言葉の原則-』(岩下修著、明治図書)を読んでとても印象に残ったことから、やがて生まれた考えです。

そして、様々な実践を経て、「無理にAをさせようとするのではなく、あえてBから入る」という指導は、ある意味教育の真理であると確信しました。

教育はコインのようなものです。

「表(A)」だけを磨いても、裏(B)が錆びついていれば輝きません。

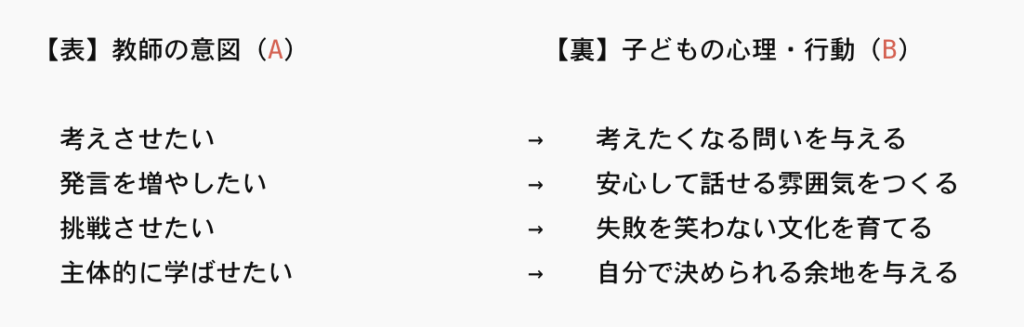

教師が「Aをさせたい」と願うなら、まず「Bの内容に関心を持つ」ことです。

それが、子どもの行動を自然に引き出す“見えないレバー”になります。

表(命令・外発的動機)ではなく、裏(気づき・内発的動機)から動かす。

この内容を象徴しているのが、映画 『The Karate Kid』(ベスト・キッド) です。

転校してきたばかりで、周りからいじめられる主人公のDanielは、リベンジをするために空手を習おうとします。しかし、空手の達人である宮城老人は、来る日も来る日もDanielに「ペンキ塗り」や「車磨き」をさせます。Daniel は途中で嫌になってしまい、腹を立てます。

しかし、ある日、空手とは関係なさそうな動作が、実は空手の基礎をつくっていたことを知り、彼はとても驚きます。そして、空手トーナメントに出場した彼は、最後にはいじめっ子たちからの妨害や反則にも負けず、とうとう空手チャンピオンになります。もう、誰も彼をいじめたりしません。

私は、3年生に必ずこの映画を見せていました。アクション映画なので、英語字幕でもほぼ理解できます。、彼らは真剣に試聴し、そして最後は深く感動していました。上映後、彼らはA4用紙にびっしりと感想を書きました。

心が動き、「書きたい」という気持ちが、文字に変わっていったのです。

授業の成否は、コインをひっくり返す教師の”勇気”次第なのです。

◆「書く力」をつけたいなら、「書きたい」を育てる

書く練習ばかりでは、書く力は育ちません。まず、心が動く体験――「書きたい」と思える題材が必要です。

同じように、「話す力」を育てたいなら、先に「聞く力」を育てることです。

相手の言葉を聴かずに話すのは、相手を見ずにキャッチボールをするようなものです。

ディベートが効果的なのは、相手の主張を聞いたうえで、自分の言葉で反論(=再構築)しなければならないからです。

「聞く力」なくして「話す力」は育ちません。

◆ 教師は、伝える人ではなく「つなぐ人」

教師が「教えたいこと」をストレートに押し出しても、子どもの心は動きません。

大事なのは、子どもの“今”と教師の“願い”をどうつなげるか。

教科書通りの授業で心が動く生徒はいません。それを疑問に思わない教師集団が、学校を閉塞させている――この現実を、私たちは直視する必要があります。

子どもたちをワクワクさせている教師は、先ほども紹介したように、A(教科書の内容、教科の論理)から入らずに、 B(生活経験、生徒の興味・関心、好奇心、生活の論理)から入っています。

タスクもそのままやろうとせず、子どもたちから「どうしたらもっと楽しくなりそうか」と尋ね、それを活かしてタスクをアレンジし、自己決定(自己選択)の課題を用意しています。

◆ 教育は「宝物の交換」

MLには、全国の仲間から“宝物”が届きます。大切なのは、それを「もらいっぱなし」にしないこと。

「自分も何かお返しをしたい」(利他)と思える教師の集まりが、学校を変えていくのです。

学び合いとは、準備された“お返し”の循環です。

その準備を、日頃からしておく「見通し」こそ、教師の知恵です。

◆ 人生は、経験の量に左右される

経験とは、読んだり聞いたりではなく、自分でやったこと。情報を得ただけで満足する“フリーライダー”では、「わかったつもり」で終わります。

知識を増やすより、自分の概念を豊かにすること。

真に人を高めるのは「知識欲」(テストの結果)ではなく「知的好奇心」です。

理解したかどうかは、自分の言葉で書き、例を挙げ、他者に伝えられるかどうかで決まります。

つまり、「出力なくして成長なし」ということなのです。

◆ 振り返りこそ、主体性の原点

「メタ認知力」は、主体的に生きる力の根源です。

そしてそれは、多くの場合“書く”ことによって育ちます

自分の現在地を言語化し、次の一歩を描く――これが真の「振り返り」です。

授業での振り返りも記号を選ぶだけ、本時のねらいとは何の関係もない感想を書くだけでは、自分が獲得した学びを意味付けることはできません。

◆ 教師自身が、行動する人に

キャリア教育で子どもに何を伝えるか。それは、教師自身がどう生きているかで決まります。行動していない人は、自分の言葉で語れません。

だから、生徒の心にも届かないのです。

ディベートやプレゼンをやったことのない教師が、その面白さを語れないのと同じです。

子どもの心を動かすのは、知識を教え込むことではなく、遠回りのようで、実は人間の心理を踏まえた導き。

「Aをさせたいなら、Bをさせよ」

その“間接の美学”こそが教育の醍醐味なのです。