🌱 心のコップは、信頼のバロメーター

人間は理屈ではなく、感情で動く存在です。

どんなに教材を工夫しても、どんなに自分では「面白い」と思っていても、生徒が「この先生、なんとなく苦手だな」と感じていたら、その瞬間、心のコップは横倒しになってしまいます。

学びは「心が開いている状態」でしか起こりません。にもかかわらず、「ちゃんと聞きなさい!」と頭ごなしに叱ってしまえば、そのコップは逆さにされ、もう何も入らなくなります。

「人は、自分が好きな人からしか学ばない」と言われていますが、素直な気持ちになれるのは、自分が信頼し、憧れている人だと考えると、確かにそうかもしれません。

教室は、知識を一方的に伝える場ではなく、子どもたちの思考と感情が交わり、物語が生まれるところです。生徒が「自分もこの物語の登場人物の一人だ」と感じた瞬間、心のコップは自然と上を向きます。なぜなら、その時彼らは「語られる人」ではなく、「語る人」になっているからです。

💫 信頼は「小さな物語」の積み重ねから生まれる

信頼をつくるのに、特別なスキルや言葉はいりません。休み時間の何気ない会話、提出物に添えた短いコメント、「ありがとう」「助かったよ」という一言。その一つひとつが、小さな物語の“伏線”になります。やがてその伏線が一本の糸のようにつながり、「この先生の話をもっと聞いてみたい」と思える瞬間を生み出します。

コップが上を向いた瞬間、教室の空気は変わるのです。

教師の言葉、黒板の一文、友だちの発言――それらすべてが一つの“物語”として、子どもの中に息づいていくのです。

🪶 思考ツールは、ナラティブを「共有知」に変える

教室では、毎日、無数の小さな物語が生まれています。

生徒のつぶやき、発見、疑問、納得――。

一見すると儚いその瞬間こそが、学びの核心です。

教師の役割は、それらの“点”を拾い上げ、“線”としてつなぎ、“面”としてクラス全体の理解へと広げること。そのために欠かせないのが、思考ツールです。

私は平成9年にフィンランド、平成12年にオーストラリアの学校を訪れました。その頃すでに、教室には大型モニターがあり、子どもたちは自分のデータを呼び出してプレゼンをしていました。

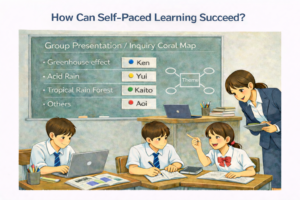

どの授業でも思考ツールが日常的に使われており、特にフィンランドの小学1年生が「アヤトゥスカルタ(階層式マッピング)」で創作童話を構想している姿を見たときは、心底驚きました。子どもたちは思考ツールを使って自由に発想を形にし、自分の考えを残しながら仲間と話し合い、つながっていきます。教師が指名しなくても自然に意見が交わされ、「自分で考える→仲間と関わる」という流れが確立していたのです。

まさに、主体的に学ぶプロセスを垣間見たような思いでした。

🌼 思考を「見える化」することで、物語が共有される

帰国後、私は大学の授業でマンダラ・チャートや階層式マッピングを導入しました。

学生たちは、みるみるうちに論理的に考え、まとめる力を身につけていきました。

教師が説明で引っ張るのではなく、子どもたちに任せる時間を増やすこと。

そして、思考の履歴を見ながら仲間と深掘りするプロセスを設計すること。

それが成功の鍵です。

なぜなら、思考ツールは「知識」ではなく「技能」だからです。

子どもたちは小さいころから、遊びやスマホの中で思考を働かせています。

だからこそ、思考ツールは学力や年齢を問わず、誰でも使えるのです。

以前は「マッピング? あれ、授業ではあまり使えないですね」と言われたこともありました。

しかし、実際に使った先生方からは「驚くほど子どもたちが話せるようになった」「書く力が伸びた」という声が次々と届いています。

新学習指導要領で「思考・判断・表現」が重視される今、思考ツールはますます注目されています。

マンダラ・チャート:発想を「広げる」

階層式マッピング:考えを「つなぐ」

インタビュー・マッピング:相手の思考を「まとめる」

探究コーラル・マップ:全員の知を「深める」

これらの思考ツールは単なる図解技法ではなく、子どもたちの考えを物語として共有し、再構成するための“知をつなぐ仕組み”なのです。

🔶 「見える物語」がクラスを動かす

思考ツールで発想や意見を可視化すると、一人ひとりの考えが「クラスの物語」のピースとして輝きます。マンダラの一語一語が誰かの経験を映し、マッピングで整理された考えが共創の喜びを生み出す。

教室には「なるほど」「そういう見方もあるのか」といった知的なうなずきが広がり、ナラティブが動き出します。

思考ツールを使う教師は、もはや“教える人”ではありません。子どもたちの描いた無数の断片を拾い上げ、再編集し、新しい学びの世界をともに紡ぐ共同制作者です。

授業は教師が語るものではなく、教師と生徒が共につくるナラティブ・フィールド(物語の場)。

そこには信頼があり、共感があり、そして――“Only Connect”。つながる喜びがあります。

このHPで紹介している北区立飛鳥中、福島県新地町立尚英中、町田市立金井中、福岡市の博多・城香・柏原・三筑・原中央中学校の実践は、まさにその証です。思考ツールを通して、子どもたちは自信をつけ、表情が変わり、クラスの空気が変わりました。

昨年の兵庫県中英研大会では、神戸市の先生方がツールの効果を実感し、今年10月29日の加古郡稲美町立稲美中学校の研究授業では、中学3年生たちが“考えることを楽しむ姿”を見せてくれるはずです。