1.思考を“ラリー”にする授業とは

生徒が「楽しい」と実感する瞬間――それは、教師がリードする独演会ではなく、子どもたち自身が考えを続けていく「思考のラリー」が生まれたときです。

「思考する」とは、唯一の“正解”を探すことではなく、自分なりの“最適解”を見つけようとすること。

教師の役割は、その姿勢を引き出すトスを上げることです。

教師がすぐに「正答」を求めてしまうと、教室の空気は重くなり、子どもの“遊び”や“笑い”が姿を消してしまいます。授業にも車のハンドルと同じように「遊び」が必要です。

遊びがあるからこそ、子どもたちは安心して「思考」のボールを打ち返せます。

授業例:

英語のスピーキング練習中、生徒の質問にすぐ答えず、教師が “What do you think?” とクラスに軽くトス。しばらく沈黙が流れたあと、ある生徒が “Maybe because…” と口を開く。そこから一人、また一人とボールがつながっていく。教室に「思考のラリー」が始まる瞬間です。

2.「切れる発問」と「つなぐ発問」

授業では、質問の種類がラリーの質を決めます。

Yes-No で終わる質問(Do you like~? Can you~? Are you~?)は、答えが「Yes」か「No」で止まり、ラリーが続きません。一方、5W1Hの中でも

A群:切れる疑問詞 ― what, where, when, which, who, whose

B群:つながる疑問詞 ― why, how

この違いを意識することで、やり取りの深まり方が変わります。

「Where do you live?」は答えた時点で終わりますが、「Why do you like that place?」「How do you spend time there?」と続けると、相手の考えが語られ、キーワードが次々に生まれます。

授業例:

“What club do you belong to?” のあと、教師が “Why did you choose it?”と聞き返す。そこから “How often do you practice?” “How do you feel when you win?” と生徒同士の質問が自然に連鎖していく。

こうすると、ピンポンのように打ち合いが続く「思考のラリー」が生まれてきます。

3.「発問」に味つけを ― 思考エンジンに火をつける

教師の問いが「答え」を引き出すような Questionばかりだと、それはインタラクションとは言えません。しかし、教師が「問い」に少しだけ“味つけ”をすれば、教室は一変します。

たとえば「4択」や「なぞなぞ」のようにひねった問い、あるいは「あなたならどうする?」という仮定の質問です。そんな問いかけが、子どもたちの思考エンジンをスパークさせます。

授業例:

「If you could be invisible for a day, what would you do?」生徒が笑いながら “I’d go to my teacher’s house!” と答える。教師が “Oh, really? Why?” と真顔になって返すと、教室は笑いに包まれる。

その一瞬が「思考の火花」が散る瞬間です。

4.英語授業での自然なインタラクションを育てる

TT授業でALTが話しても、教師が解説し続けても、子どもたちは「受け身」になりがちです。

重要なのは、「関心を持って聞いている」というメッセージを返すこと。

授業例:ペア・チャット練習

“Do you have any pets?”

→ “Yes, I have a cat.”

→ “Oh, do you? What’s her name?”

→ “Momo. She’s very cute.”

→ “Wow! How old is she?”

このように、相づち表現(Oh, do you? / Is it? / No way! / No wonder! / Wow!)を日常的に使えるよう練習しておくと、会話のキャッチボールが自然になります。ただし、“Really?”の多用はNG。疑いのニュアンスが出ることも教えておきます。

5.思考ツールで「霧の中の考え」を形にする

良質の発問は、思考の種をまきます。

そこから芽が出て、思考ツールによって形を持ちはじめます。

- マンダラ・チャートで考えを整理していくうちに、眠っていた思考回路がスパークする。

- 階層式マッピングを使うと、霧の中だった考えがスッと地図のように浮かび上がる。

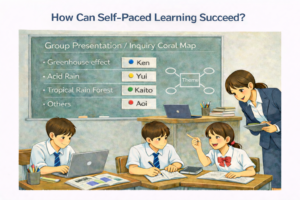

- 探究コーラルマップでは、ぼんやりしていた考えが輪郭を持ち始める。

授業例:

単元「My Dream Job」で、マンダラ・チャートを使って「仕事」を広げる。

“Why do you want to be a vet?” “How can you help animals?”

とペアでラリーを重ねるうちに、霧の中の思いが具体的な言葉になっていきます。

その時、子どもたちは時間を忘れ、夢中になっています。

6.教師の「トス」が、教室に風を通す

子どもが質問をしてきた場合、教師はすぐに答えを返さず、“Good question. What do you think?”と軽くトスを上げる。この「待つ」姿勢が、教室に心地よい風を通します。

教師が力を抜き、子どもを信じて手を離せば、ボケやツッコミ、笑いの中から新しい学びのエネルギーが生まれます。教師が目指すべきは「サーブ」や「スパイク」ではなく、拾い上げる「レシーブ」と絶妙な「トス」です。

その先にあるのは、子どもたち自身が楽しむ思考のラリーです。

🔔まとめ

- 「切れる発問」から「つなぐ発問」へ

- 「Q&A」ではなく「トスとラリー」へ

- 「知識伝達」ではなく「思考の共有」へ

教室とは、知識を伝える場ではなく、子どもたちの思考と感情がぶつかり合い、新しい“物語”が生まれる舞台であり、教師はそれを”ワクワクする”ようにする脚本家であり、演出家です。