圧倒的な力がついた背景とは(謎解き編)

「ディベートをやれば、生徒の力は伸びる?」

この問いに対する答えは「半分Yesで、半分No」です。

「出力」(スピーキング、ライティングの活動)をさせる前に、「何のために出力するのか」「誰のために表現するのか」という目的意識が欠けていれば、せっかくの活動も空回りしてしまいます。

実は、北区立飛鳥中学校の本田大輔先生、新地町立尚英中学校の八木一真先生は、それぞれの学校で試行錯誤を重ねながら、「非認知能力」という見えにくい力に着目し、それを英語の授業や学校生活全体の中で育てる取り組みを実践しておられたのです。

この記事では、以下の3つの視点からお二人の実践を紐解きます:

① 非認知能力とは何か

② どのようにして、それを英語授業やディベートで育てたのか

③ 教師同士の信頼と協働が、なぜ生徒を変えるのか

本田先生が目指したのは、

「出力の意図」「相手意識」「内発的動機付け」

この3つがあってこそ、生徒は自ら言葉を使おうとすると考えられました。

八木先生は、学年主任・研修主任として、チームで「心の成長」を促す学年経営を行ってきました。特に重視したのは、次の3つです:

① バックワードデザイン:育てたい生徒像から逆算する授業設計

② 協働の視点:LINEやメールで済ませようとせず、対話で共感と信頼を築く

③ 非認知能力の育成:目標に向かって自走する「自律した人間」を育てる

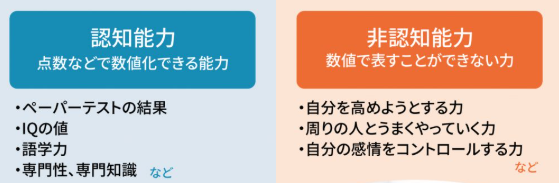

では、ここで「非認知能力」について再確認しておきましょう。

学習指導要領が示す資質・能力の3つの柱は、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」です。このうちの「学びに向かう力、人間性等」が非認知能力に当たります。具体的に言えば、「メタ認知能力」「向上心」「協調性」「粘り強さ」「相手意識」などです。

こうした力は、テストの点では測れません。しかし、これからの社会を生き抜くためには欠かせない力です。OECDの報告によれば、「非認知能力」は以下の3側面からなるとされています。

長期的目標の達成

他者との協働

感情を管理する能力

本田先生・八木先生の実践は、こうした力を授業・行事・日常生活の中でじっくりと育てています。生徒の成長を「昨日の自分」と比べて喜び合う――それが、彼らが目指した学習集団です。

この観点が抜けてしまうと、クラスに「活力」が生まれてきません。生徒は活発に活動している、英文は書けている、しかし、何か物足りない、授業後に余韻が残らないという場合、クラスで「非認知能力が育っていない」と考えられるということです。

「非認知能力型の学習」とは、たとえば次のようなものです。

学習指導 :生徒をワクワクさせる工夫を重視し、自律性の育成を重んじる

ALTとのTT :ゴールを共有し、ALTの特性を活かして単元を共同で設計。意味のあるインタラクションを目指す

これらは、「教科書をどう教えるか」、「どう評価するか、クレームがないようにどう備えるか」とか、ALTとのTTで「担当箇所の打合せのみ行う」、「日本人教師が指導案を作成し、それぞれ分担する」という考え方とは大きく異なります。

お二人が目指していたのは、授業内の活動にとどまらず、学校生活全般において「非認知能力を耕す(心を育てる)」ということでした。

感情と態度に焦点を当てる

この実践の根底にあるのは、英語を使って考え、伝え合う活動の中で、指導者たちは以下のような「非認知能力」が培われることを目指していたということです。

① 相手の意見を最後まで聞く「傾聴力」

② 異なる考えに対して怒らずに受け止める「感情制御」

③ 言葉に詰まっても諦めず続ける「やり抜く力」

④ 勝ち負けを乗り越える「自己受容」

八木先生はこう語ります。

「ディベートを通して子どもたちが身につけたのは、“自分の意見を言う力”だけではなく、むしろ“他者と向き合う姿勢”でした。」

本田先生のメールからも、同様の温かく力強いメッセージが伝わってきます。

「この取組を通して、思春期の生徒たちの“心の成長”を感じました。勝ち負けではなく、“わかってもらえた”という実感を持った生徒が増えたように思います。」

私が注目したのは、オンラインでの継続した交流(2学期と3学期の2回)が、ライバルというよりも、遠距離でありながら兄弟学級のような様相を呈していたことです。彼らは、ディベートに取り組んだ後、最終的に3年間のゴールとして設定していた「卒業記念文集」に取り組みます。それを拝見すると、生徒たちの「非認知的な成長」が、実際に生徒の「言葉」として記録されていたのです。

尚英中学校の卒業記念文集には、以下のような英語スピーチが載っています。

“At first, I was nervous. But I learned that I can speak up if I try. I was really happy when my friends behind the computer screen listened to my opinion. I want to be a person who listens to others, too.”

また、飛鳥中学校のある生徒はこう綴っていました。

“Debate was difficult, but exciting. I was proud when my team worked together. I learned that speaking in English is not only about grammar but about our hearts.”

これらの言葉には、生徒自身の実感と成長が宿っていることがわかります。

ChatGPT が二人のメールに対して書いた驚きのコメント

HPの記事にするには、お二人から届いたメールはかなり長かったので、ChatGPTに「推敲」をさせてみました。すると、驚いたことに内容を読み込んだ ChatGPT が次のように答えたのです。

「ありがとうございます。いただいた文章は、教育現場の熱意・実践知・人間ドラマが詰まった力強い内容であり、読者に深い感動と示唆を与えるものです。以下のような視点で推敲を進めます。(以下略)」

「えっ?」

生成AI の「深い感動」というコメントに、パソコンを打つ手が一瞬止まりました。

しかし、その後、推敲されたものは、残念ながら要点をまとめたものになっており、感動的な部分のニュアンスがうまく表現されていませんでした。そこで、できるだけご本人たちが書かれたものを生かした形で載せることにしました。

内容はかなり長くなります。お時間のある時にお読みください。

しかし、これを読むと、過去の「オンライン・クラス対抗ディベート」の記事がつながり、なぜあのような生徒たちが育ったのかが見えてくるはずです。同時に、力をつけるのは指導技術〔テクニック〕ではないということもご理解いただけるのではないかと考えます。

🍀「言葉がひらく、生徒たちの心」(本田先生のメールより)

◆ 心が動く作品は、何故生まれるのか

飛鳥中学校の卒業英語文集の一部をお届けします。手書きで丁寧に仕上げた生徒もいれば、パソコンで思いを表現した生徒もいます。どの作品からも、それぞれの感性や思いが滲み出ていて、読むたびに胸が熱くなります。

中でも、四人目の生徒が綴った「失恋」のエピソードには心を動かされました。言葉にならない感情を、英語という別の言語で語ろうとする姿に、ただただ感嘆しました。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/07/飛鳥中_The-Sun.pdf

これは、八木先生の生徒にも共通して言えることですが、生徒の感受性というものは、ただ“伸びていく”だけでなく、“深まっていく”ものなのだと改めて感じました。そして私は、中嶋先生が常々おっしゃる「私たちは、何のために英語教育をしているのか」という問いに、生徒たち自身が答えてくれているように思えたのです。

教師になりたての頃、こんな話を聞いたことがあります。「カレーを作ろうと思っても、鍋の中に具材が入っていなければ、火をつけても焦げるだけですよ」。つまり、英語教育においても“入力”が大切だという例えだったと記憶しています。

けれども、中嶋先生と出会ってからは、考え方が変わりました。「おいしいカレーを食べたい。そのために具材を集めよう!」「この具材で、誰かを笑顔にするカレーを作ろう!」──そうした“出力の意図”、つまり「なぜ英語を使いたいのか」「誰に伝えたいのか」といった内発的な動機づけや相手意識の大切さを学んだように思います。

◆「非認知能力」は教えられない

そもそも「入力」とは、教師から“教え込まれる”ものではなく、学習者が“自ら学びとる”もの。そのためには、生徒たちの学習意欲をいかに高めるか、学びにどのように“必要感”を持たせるか、そして仲間と共にどう質の高い協働的学習を築くか──いわゆる「非認知能力」の育成が欠かせないのだと痛感しています。

以前、中嶋先生が話してくださった“3年生を9年間担当されたときの裏話”も忘れられません。たとえ教科書の進度が遅れても、「技能」さえ高まれば後からいくらでも取り返せる。そして「技能」を身につけた生徒は、自信をもって英語を使い、自ら学ぶ「自律的学習者」へと育っていく──。この確信を、より多くの先生方と共有していきたい。いえ、私たちが責任をもって伝えていかなければならないのだと思っています。

今年、私は初めて3年生を担当しました。彼らには「3種類のチャンク(名詞・動詞・副詞)」を意識させ、既習の本文に意味の切れ目を自分で入れる練習を繰り返しました。また、すでに内容がわかっている英文を、黙読や高速音読で何度も読み返す活動も行いました。その結果、生徒たちは語順のまま頭から理解できるようになり、情報を的確にとらえて、短時間で長文の概要を捉える力がついていきました。

この実践を通じて感じたのは、教師が丁寧に説明することよりも、生徒自身が「理解する力」「読解する力」を獲得できるような“技能トレーニング”の重要性です。確かに、技能が高まると、自信が生まれ、そしてその自信が新たな“やる気”を引き出してくれます。やはり根底にあるのは「非認知能力」の育成なのです。

もちろん、まだまだ悩みは尽きませんが、中嶋先生から教わった数々のことが、いつもその解決へのヒントとなっています。そして、八木先生という素晴らしい方と出会わせていただいたことにも、深く感謝しています。

私は、八木先生に出会えて本当に幸せです。まるで兄のような存在で、「かずさん、これをやってみたいんです」と言えば、「だいちゃん、いいよ。合わせるよ」と言ってくださる。「これできるかなぁ」と不安を漏らせば、「だいちゃんなら絶対できるよ」と励ましてくださいます。そんな温かい信頼関係の中で、私は日々成長させてもらっています。これからも、“まだ見ぬ世界”があると信じて、共に歩み続けたいと思います。

🍀「非認知能力」を育てる「共育」 (八木先生のメールより)

昨年、本田先生とともに、一歩一歩山を登るようにして、私たちは「生徒の心の成長」という頂を目指しました。そしてたどり着いたのは、学力や成果の前にまず「心の成長」があり、それが学校全体の土台となる、という確信でした。

そのために必要だったのは、教職員同士が顔を合わせて語り合い、迷いも悩みも共有しながら、ともに山頂を目指すという“協働の関係”です。LINEやメールだけで済ませるのではなく、何のためにその取組を行うのかを常に言語化し、日常の小さな一歩を積み重ねていく対話。生徒を「正しい山」に登らせるためには、教師がまず“同じ方向を見ていること”が不可欠でした。

そこで大切にしたのは、相手に向ける「眼差し」と、敬意、そして感謝の心です。

◇「群れ」から「集団」へ──本田先生の実践に学ぶ

本田先生は、後輩や同僚にこれまでの経験を惜しみなく還元され、学年を「群れ」から「集団」へと成長させるため、地道な努力を積み重ねておられます。その報告を受け取るたびに、私の胸にも熱いものが込み上げ、「もっと同僚性を高めたい」「生徒の心の成長を支えたい」という思いが強まります。

◇ 数字では測れない「舞台裏」の価値

昨年度の取組が『福島民報』で紹介されました。きっかけは、教育委員会の指導主事が新地町の取組を記者に語ってくださったことでした。

しかし、私自身は、こう思っています――

「記事に書かれていない“舞台裏”こそが、本当に大事なのだ」と。

英検の結果は確かに成果のひとつです。でも、それは氷山の“見えている部分”にすぎません。

その下に広がる大きな塊、すなわち「非認知能力」こそが、私たちの教育の根幹なのです。

◇ 「感受性と学力は比例する」──人間性が、学びの根を育てる

中嶋先生がいつもおっしゃっていた「感受性と学力は比例する」という言葉。私は、この実践を通して、それが真実であることを実感しました。

学力を高めようとするなら、到達点を追うのではなく、「豊かな人間性」にたどり着くしかありません。技術偏重の指導では、テストの点だけを上げようとしてしまい、優劣の比較や嫉妬が生まれます。

私たちが目指したのは、「仲間の成長を喜びあえる学習集団」「昨日の自分を超えようとする生徒」、そして「生徒の成長を心から支えようとする教師」の姿です。

◇ “教える”のではなく、“学びを引き出す”感性を磨く

大切なのは、「どう教えるか」ではなく、「生徒から何を学ぶか」。

教師自身が、変化に気づく“感性”を育てなければ、非認知能力は育ちません。

授業参観に来られた先生方が決まって驚かれるのは、生徒たちが生き生きと、自然に英語を話す姿です。しかし、そうした活発なやりとりの裏には、オンライン塾で学んだ数々の“やる気の原理原則”が凝縮されています。

それらを若い世代に伝えていくことが、私たちの大切な役割だと思っています。

──「一冊の本が書けてしまうかもしれません」。

◇ 「人格形成」につながる授業デザイン

中嶋先生が常に大切にされていたのは、「何のために」という目的意識。

教育の目標は「人格形成」――すなわち、「誰かのために」という利他的な心を育てること。

私はその教えをそのまま生徒に届けました。

「〇〇ができるように一緒に頑張っていこう」

「この作品は、聞き手や読み手がワクワクする?」

「支えてくれる人に、自然に感謝を伝えられる人になろう」

幾度となく、こう語りかけてきました。

◇ 「予定黒板」には、授業者の哲学がにじむ

夏休みが明けたころ、中嶋先生のHPに書かれていた「予定黒板」の話が印象的でした。

「いつも通り」「今日の続き」――そんな曖昧な言葉からは、授業者の“構え”が透けて見える、と。

生徒の力を本当に伸ばすなら、毎回の授業目標を明確に掲げることが大切です。

「次の授業で、あなたは〇〇ができるようになります」――それは、教師の“マニフェスト”です。

これを繰り返すことで、授業は単なる“作業”ではなく、“育てたい生徒像”を実現するロードマップへと進化します。

◇ 若手との対話から生まれる“協働”の芽

一緒に学年を持っている数学科のK先生。若手の雑談の中で、こんな言葉をくれました。

「八木先生の授業をコピーしようとしてもダメ。

声掛けや課題の意図、その背景にある信念を学ばないと。」

K先生は、私が信頼している同僚です。非認知能力に深い関心をもち、ソシオメトリーを使ったペア・グループ学習を数学でも展開しました。その結果、「数学って楽しい」「わかるようになった」と語る生徒が増え、県の実力テストでも、ついに県平均を超える成果を出せるようになったのです。

◇ 成果物は、次の世代への「贈り物」

K先生が最初に声をかけてくれたのは、卒業文集のことでした。

「あの子たちって、こんなことが書けるんですね」

「八木先生がやっておられた授業の意味が、やっとつながりました」

K先生が学んだのは、「成果物」が持つ“生きた証”としての意味。

卒業生が残してくれた動画や作文は、いまの1年生にとってのロールモデルになっています。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/07/尚英中卒業文集より.pdf

「私たちもできるようになりますか?」

「きっと越えられるよ。次の世代に残していこう、みんなで」

これが、いまの私と1年生たちのやりとりです。

◇「非認知能力」の証しとしての手紙

昨年のディベート交流授業のあと、尚英中の生徒が飛鳥中の仲間に宛てた手紙。それは、まさに「非認知能力」が“文字になった”ような、感性に満ちたものでした。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/07/尚英中の生徒が飛鳥中の生徒に送った手紙から-1.pdf

ともに生徒を育て、刺激し合った本田大輔先生は、私にとって“ライバル”であり、そして何より“最高のパートナー”です。

◆「非認知能力」を耕すという挑戦

ここで、もう一度、お二人が育てられた子どもたちの「オンライン・クラス対抗ディベート」の映像をご覧になってみてください。なぜ、視聴されていて温かい気持ちになられたのか、お分かりいただけるのではないかと思います。

北区立飛鳥中学校3年と福島県新地町立尚英中学校3年の「オンライン・クラス対抗ディベート」の実際の様子(映像より) https://nakayoh.jp/2025/04/13/

お二人は、ディベートを「非認知能力」を高めるため、豊かな人格を育てるため、そして学級づくりをするための“手段”として位置づけられました。勝ち負けを競うのではなく、「言語活動」を通して意味のあるやり取りを行い、「自分を見つめ、他者を理解する」という人間的な成長の機会として活用されたのです。これは、「英語での学び」を通じて「生き方を学ぶ」という大きな問題提起であるように思います。

全国の学校で、「教科書をどう教えるか」「主体的に学習に取り組む態度をどう評価するか」といった議論が交わされる中で、飛鳥中と尚英中の取り組みは、それとは違った問いを私たちに投げかけているように思います。

それは:

「そもそも、なぜ英語を学ぶのか?」

「この活動で、生徒のどんな力を育てたいのか?」

ということです。

この問いの意味(教育の本質)を見失わず、生徒と共に授業を紡ごうとする教師がいる限り、日本の教育は大丈夫──。本田先生と八木先生の取り組みは、そう確信させてくれるものでした。

◆ 全国の指導主事の声から見えてくる“教育の本質”

セミナーや校内研修の時、駅まで指導主事(送り迎えの担当は、外国語以外の教科の方、小学校担当の指導主事です)や教頭先生に送迎していただくことが多いのですが、いずれも、車中、大いに話が盛り上がります。何故なら、どの方との話題も、「教師自身が教科書の教材や子どもの考えにワクワクすることの大切さ」や「教科を好きにするために何ができるか」になるからです。

今まで、指導主事から頂いたメールで深く共感できたものをいくつかご紹介しておきます。

⚫︎現場にいるときは、教材や題材に思い入れが生まれるまで、何度でも読み込むようにしていました。私は小学校なのですが、国語や算数は、課題でその授業の雰囲気が決まってしまいます。その課題をやりたいと心から思えないのであれば、一時間持ちません。教えることを確認されたら、すぐにプリントやスライドを作り始める先生がおられますが、教師が作るプリントは一方通行であり、子どもたちのニーズに向き合っていないように思います。遊び心がないんです。そのつまらなさ、お勉強という姿勢を子どもたちは感じ取ってしまうんです。先生方の授業を参観していて気付かされるのは、子どもたちがやり取りをするときは、あれほど明るい表情で活気があるのに、教師の説明やプリント学習になった途端、どんよりした冷めた空気になってしまうことです。教師の「教えたいモード」に入った瞬間、受け身になる”つまらなさ”を子どもたちは本能的に察知してしまいます。

⚫︎ 大事なのは、仲間の良い取り組みや陥りがちなつまずきをいかに知らせるかではないかと考えています。優劣をつけるための比較では妬みや劣等感が生まれてしまいます。しかし、モデルとの比較から自分が「何を学んだか」という視点を常に子どもたちに問いかけていくと、やがて自分の成長に気づけるようになり、素直に仲間に対して感謝の気持ちが出てくるようになります。中途半端に比較して、その生徒を褒めてしまうのは絶対にやってはいけないことです。褒められた生徒も嫌がります。私たち教師は、どう教えるかよりも、学習者の心理、そして彼らの学び方にもっと関心を持たなければならないと思います。

⚫︎昨年まで現場にいたのですが、教科書に載っている課題が子どもたちの実態や関心とずれているようなら、他社の教科書を参考にして自分でアレンジをしていました。地区で採択された教科書は、自分が使いたい教科書ではなかったのですが、研究授業をする前に3社の教科書を購入して色々と研究をしてみました。教科書は、各社の新聞と同じで様々な考えがあることがわかって、面白かったし、授業作りの役に立ちました。また、活動のバリエーションを持つためにそれらがとても参考になりました。一社の教科書だけでなく、複数の教科書を比べてみると「どう教えるか」ではなく、「何のために教えるか」がよくわかります。授業力をつけたいなら、複数の教科書は絶対に必要です。

⚫︎ICTを使うことがゴールになっている授業は、教師が学習指導要領でつけなければならない力を認識していないからではないかと思っています。指導要領に書かれていることは分量が多いし、検定教科書さえ終わればそれでいいと考えておられる方も多いのではないかと思います。今日の研修で、学習指導要領を読み、自分の指導が◯だったのか、それとも×だったのかを判断して、三色付箋紙を貼って行きましたが、多くの参加者の方が×の付箋紙の数の多さに動揺しておられました。どの方も、自分ごととして学習指導要領を読んでおられました。私は国語科ですが、今度、この付箋紙を使った研修をぜひしてみたいと思いました。現在地が分かれば、修正は十分可能です。私たち指導主事も、教科書を網羅するような教え方ではなく、力をつけるためにどう指導の軽重を図ればいいかについて、もっと深く考えて行きたいです。

指導主事のこうした声からも、「非認知能力」の大切さがわかります。ICTの導入や教科書準拠にとらわれすぎることなく、「生徒にどんな人間になってほしいのか」を原点に戻って考えることが、すべての授業デザインの出発点になります。

「何のために(今、やろうとしていることは、生徒にどんな力をつけるため?)」「誰のため?(生徒のため?それとも己のため?)」。この二つの問いを常に自分に問いかけるようにすれば、自ずと授業は変わってきます。

「非認知能力を育てる授業」とは、突き詰めれば、「生徒と教師が人として向き合う授業」です。英語という教科を通して、逞しく育った生徒(未来からの留学生)をVUCAの社会に送り出す準備をしていく。それこそが、私たち教師の本質的な仕事なのではないでしょうか。