🌱 生徒が立ち上がるとき ― 小矢部市あったかプロジェクト

毎年、全国の学校から依頼を受けて、小学校6年生や中学校3年生を対象に「キャリア教育」の講演をしています。

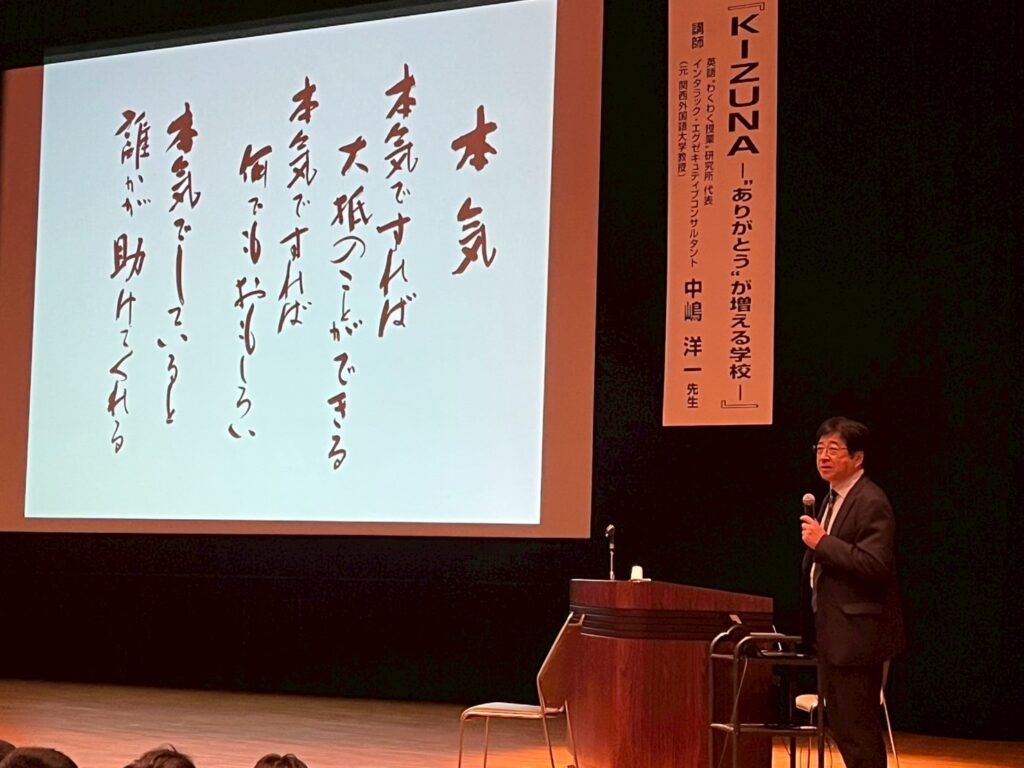

令和7年8月28日(金)、私は富山県小矢部市のクロスランドおやべ・メインホールに立ち、600人の中学生に語りかけました。

演題は「KIZUNA -笑顔が増える学校-」。

会場は、4つの中学生全員が1階に入りきらないので、2階と3階も使われました。

まるで、コンサートホールのようでした。

🚩 生徒が旗を掲げた「あったかプロジェクト」

この講演は、2年前から小矢部市内4つの中学校の生徒会執行部がワンチームとなって進めてきた取り組み、「小矢部市あったかプロジェクト」(いじめのない明るい学校づくり)の一環として依頼されたものです。

4校の校長先生方は、常に情報を共有し合いながら、「子どもたちに任せる」「失敗から学ばせる」という信念を貫かれました。教師は表に出ず、舞台裏から支える“黒子”となり、生徒たちの挑戦を支援しました。

いわば教師は「楽団の指揮者」ではなく、「舞台を照らす照明係」。

主役は、舞台の真ん中で自分の光を放つ子どもたちだったのです。

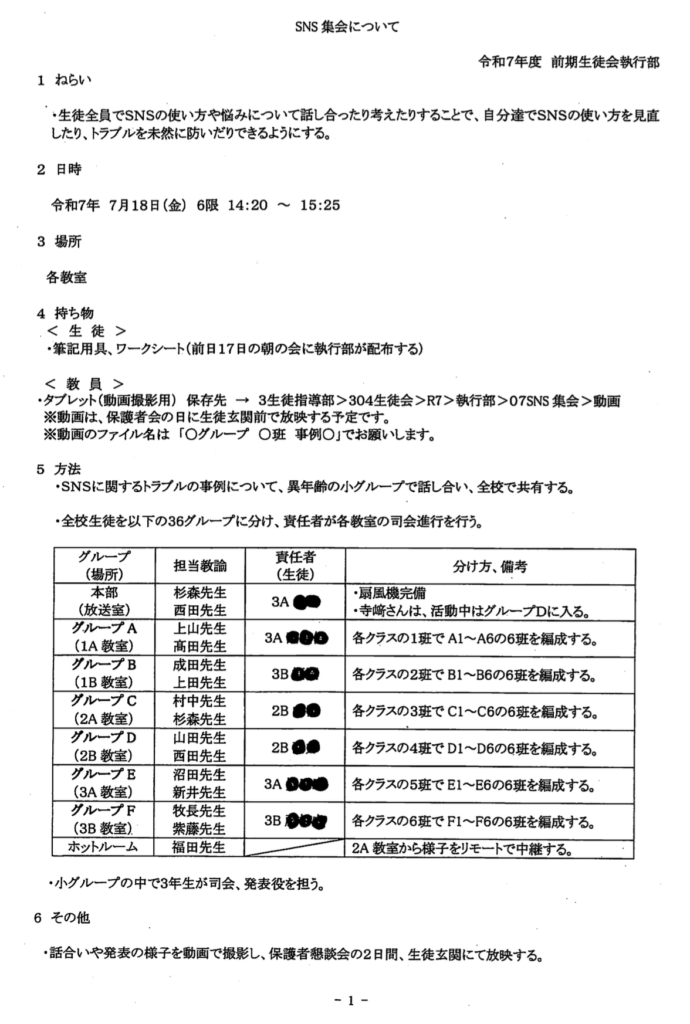

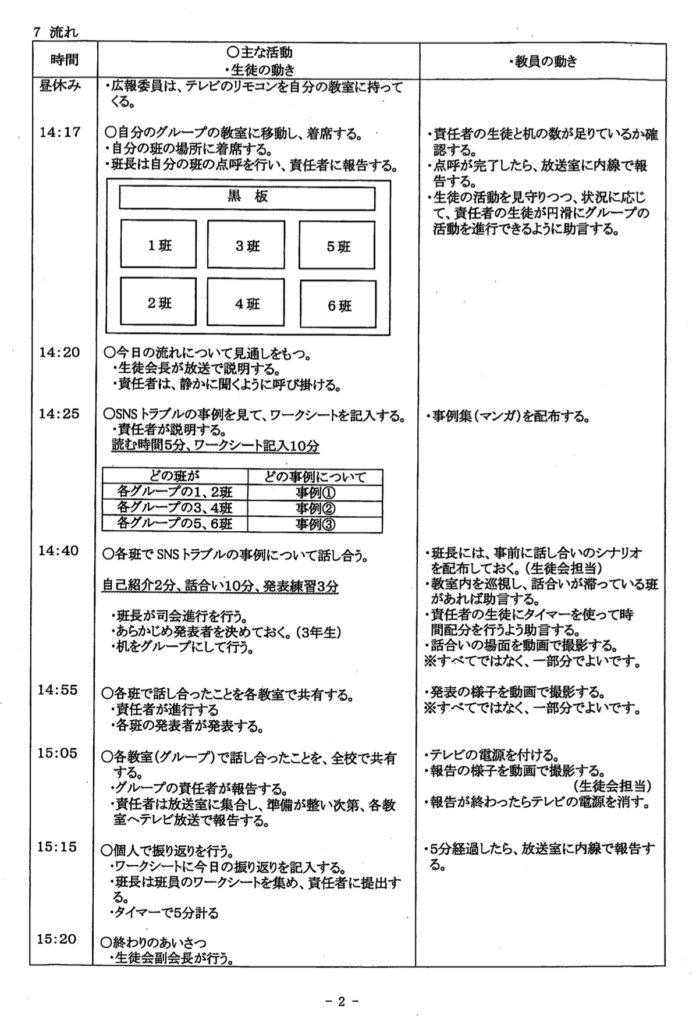

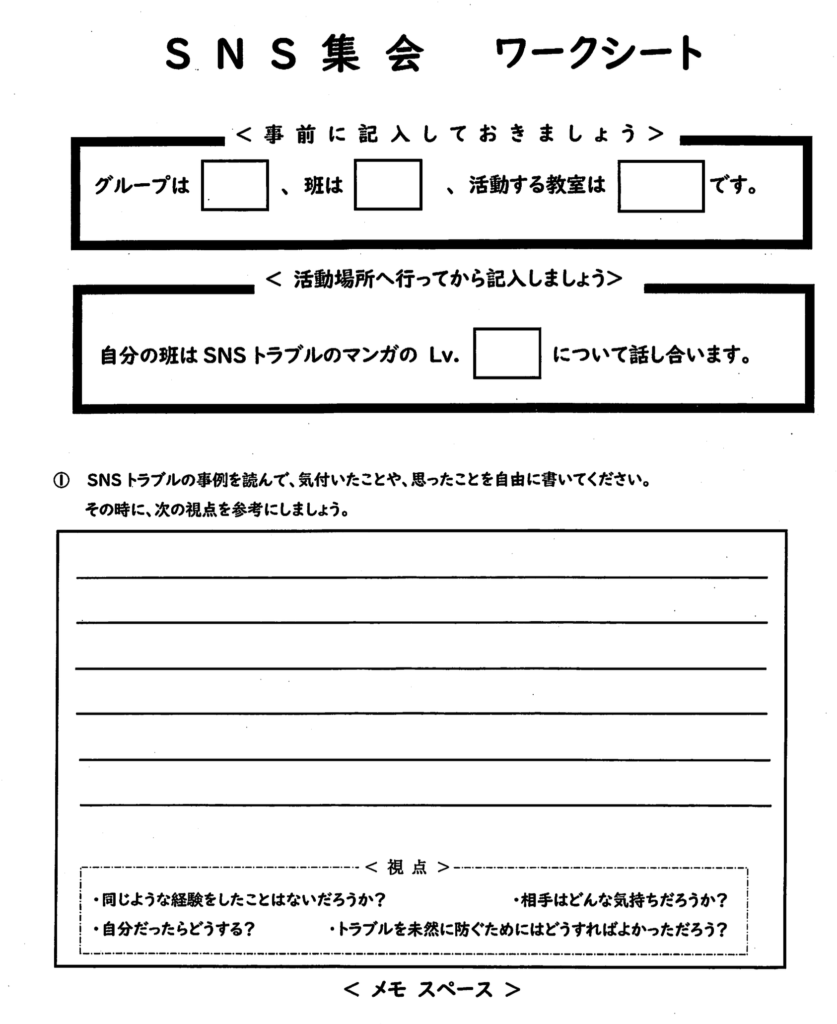

📱 SNS問題に立ち向かう

令和7年度のテーマは「SNSの問題」。スマートフォンは便利な道具であると同時に、刃物のように扱い方を誤れば人を傷つける危険も孕んでいます。中学生たちは、その現実に目を背けず、自ら声を上げ、プロジェクトを前に進めました。

北日本新聞(7/27版)で、その取り組みが紹介されました。

漫画が得意な生徒が、SNSのトラブルになるシーンを分かりやすく描いています。次のサイトから内容をご覧ください。

https://webun.jp/common/users/kamei/pdf/nettrouble_manga.pdf

教師が中心になって進めると、SDGsの取り組みがそうであるように、どうしても「思いやり」とか「相手意識」といった抽象的な文言(その多くは教師の言葉)が行き交います。しかし、このイラストは、生徒たちで場面を考え、その構想を練り、脚本(セリフ)も考えました。

その取り組みから、教師たちはハッとすることの連続だったそうです。そして、「自分の授業も見直さなければ」と考える教師が増えたそうです。

講演も授業と同じくバックワード・デザインで

私が70分の講演でお話した内容(スライド)をPDFで載せておきます。

https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/KIZUNA_小矢部市.pdf

生徒の感想にも登場するYouTubeの映像、友呂岐中学校のダンスの様子(映像)もアップしておきます。

◆ ニック・ブイチッチさんの映像は多分どの生徒さんにとっても衝撃的だったと思います。

しかし、どの生徒さんも食い入るように見ておられました。

Nick Vujicic(日本語字幕)講演では、最初から3分50秒までを見せました。

◆ 大田三中の吹奏楽部(8人)の演奏を見てもらい、A=MVP のどの部分が Missionで、どの部分が Vision 、そして何が Passion に当たるのかを600人の生徒さんたちに考えてもらいました。

◆ 同じく、荒れを克服した(立ち直った)学校の取り組みとして、大阪の寝屋川市の友呂岐中学校2年生全員の創作ダンスの様子をお見せしました。多くの場合、希望者でチームを作って参加をするのが常道ですが、この中学校は2年生全員が参加したのです。もちろん、体育が苦手な生徒もです。しかし、…。

大阪府寝屋川市立友呂岐中学校2年(前半クラス) 第二回全国中学校リズムタンスふれあいコンクール

大阪府寝屋川市立友呂岐中学校2年(後半クラス) 第二回全国中学校リズムタンスふれあいコンクール

この映像をご覧になった全国の先生方は、どの方も言葉を失います。大学では、涙を流す学生もいました。

授業は、指導技術だけではないということを教えてくれます。

資料(謎解き)を添付しておきます。ぜひ、映像をご覧になった後で、お読みください。

月刊誌 『授業力&学級統率力』(明治図書出版 2013年 11月 第8回)

❶ https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/第8回(11月)考え方をプラス向きに.pdf

❷ https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/第8回(11月)厳しさは愛-1.pdf

❸ https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/第8回(11月③)子どもの声が鍵に.pdf

月刊誌 『授業力&学級統率力』(明治図書出版 2013年 12月 第9回)

① https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/第9回(12月)感動・憧れ・誇り.pdf

② https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/第9回(12月)表現活動で荒れを克服.pdf

③ https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/09/第9回(12月③)自信を持たせる指導とは.pdf

授業とは「学級づくり」。子どもたちの学習意欲を喚起するには、教師集団がワンチームとなってどのような「青写真」を共有しておけばいいのでしょうか。表面的に仲のいい集団ではなく、「育てたい生徒像」を明確にし、毅然とした態度でその姿を目指していく。それが「扇の要」になるように思います。

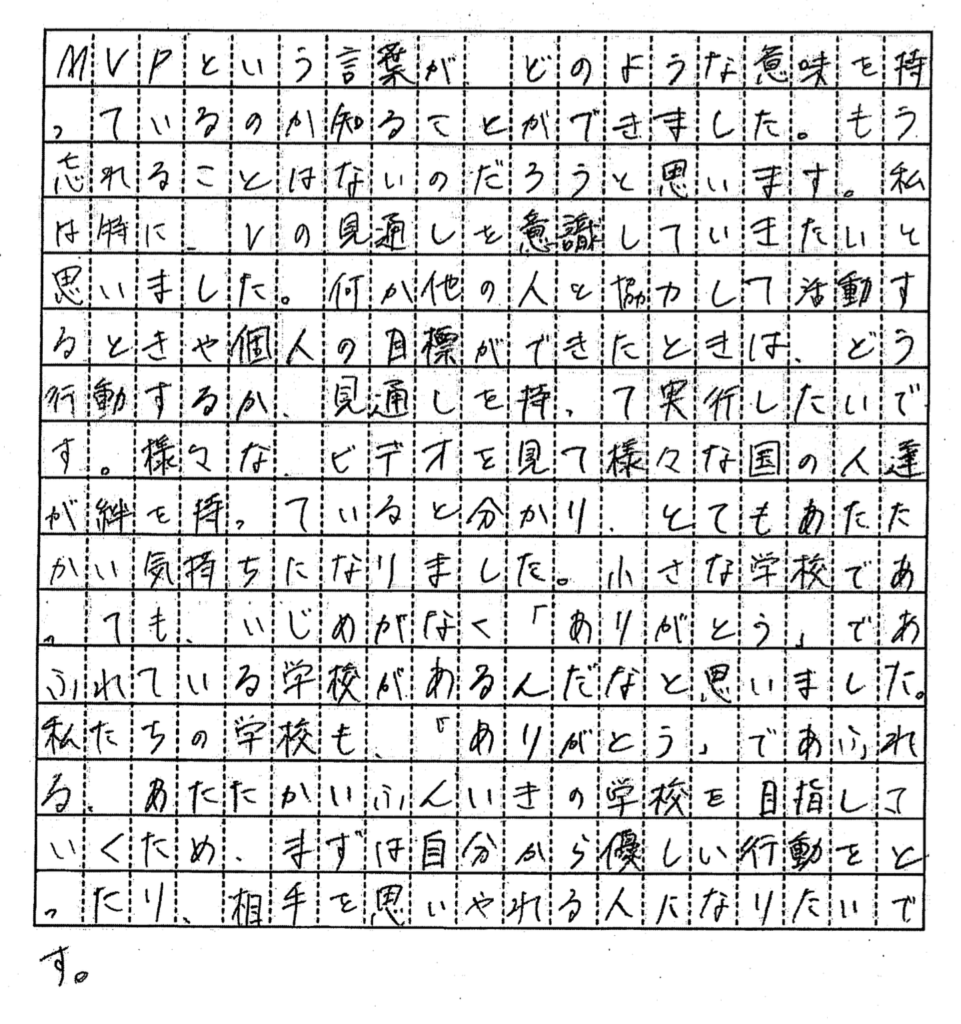

💡 感想ににじむ“非認知能力”

講演後に届いた生徒の感想には、真摯に受け止めてくれた姿が映し出されていました。

「相手の立場を考えて行動したい」

「自分のことばが人を励ますことも傷つけることもあると分かった」──。

これこそが、学校教育で育むべき“非認知能力”です。

知識は地図のようなものですが、非認知能力はコンパスのように進む方向を示します。

地図だけでは歩けない道も、コンパスがあれば迷わずに進めるのです。

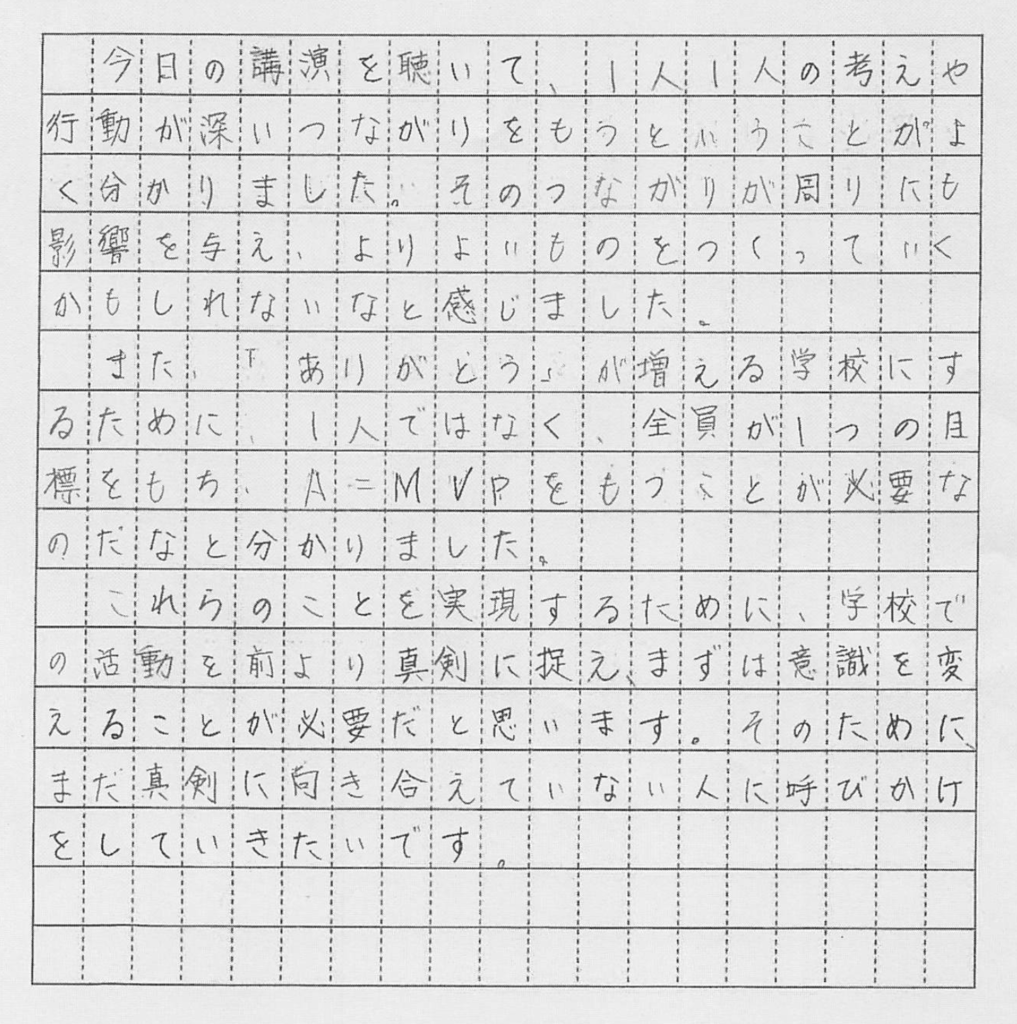

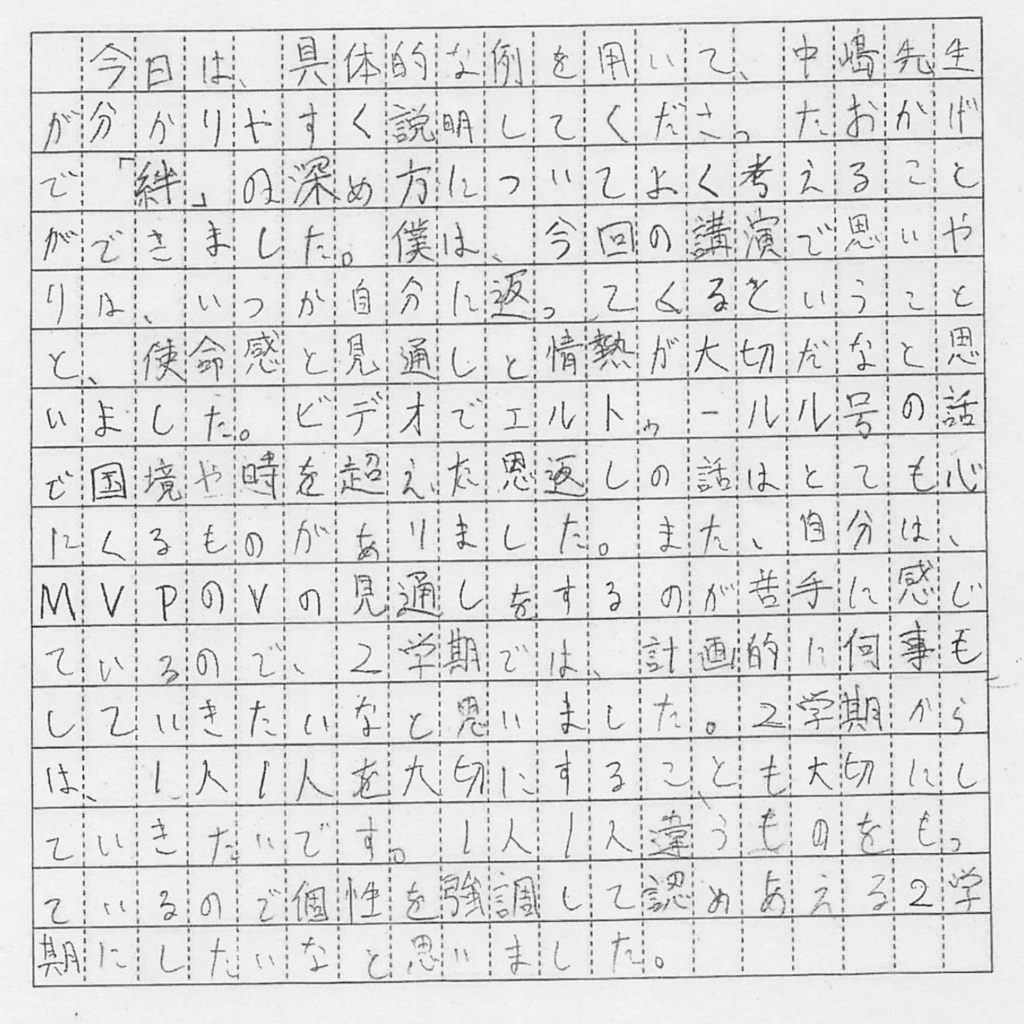

K中学校2年

K中学校3年

K中学校3年

K中学校3年

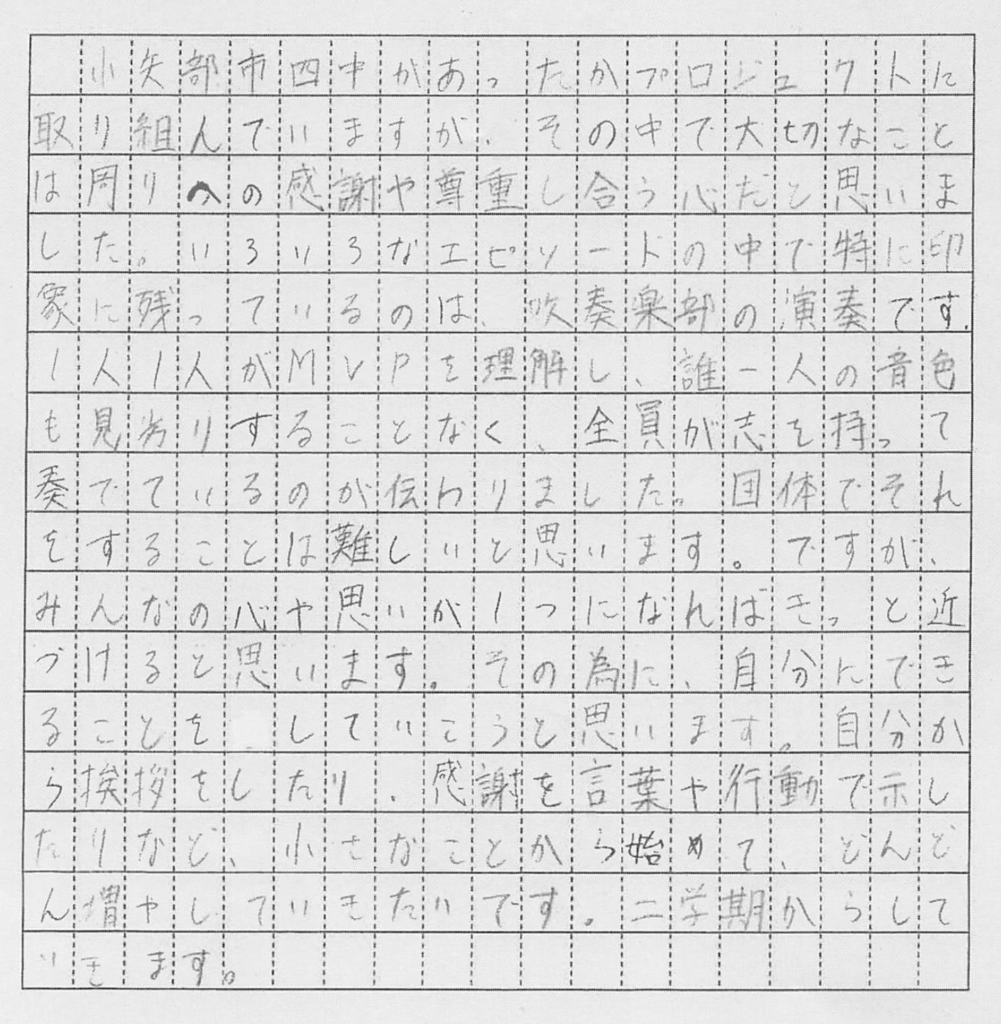

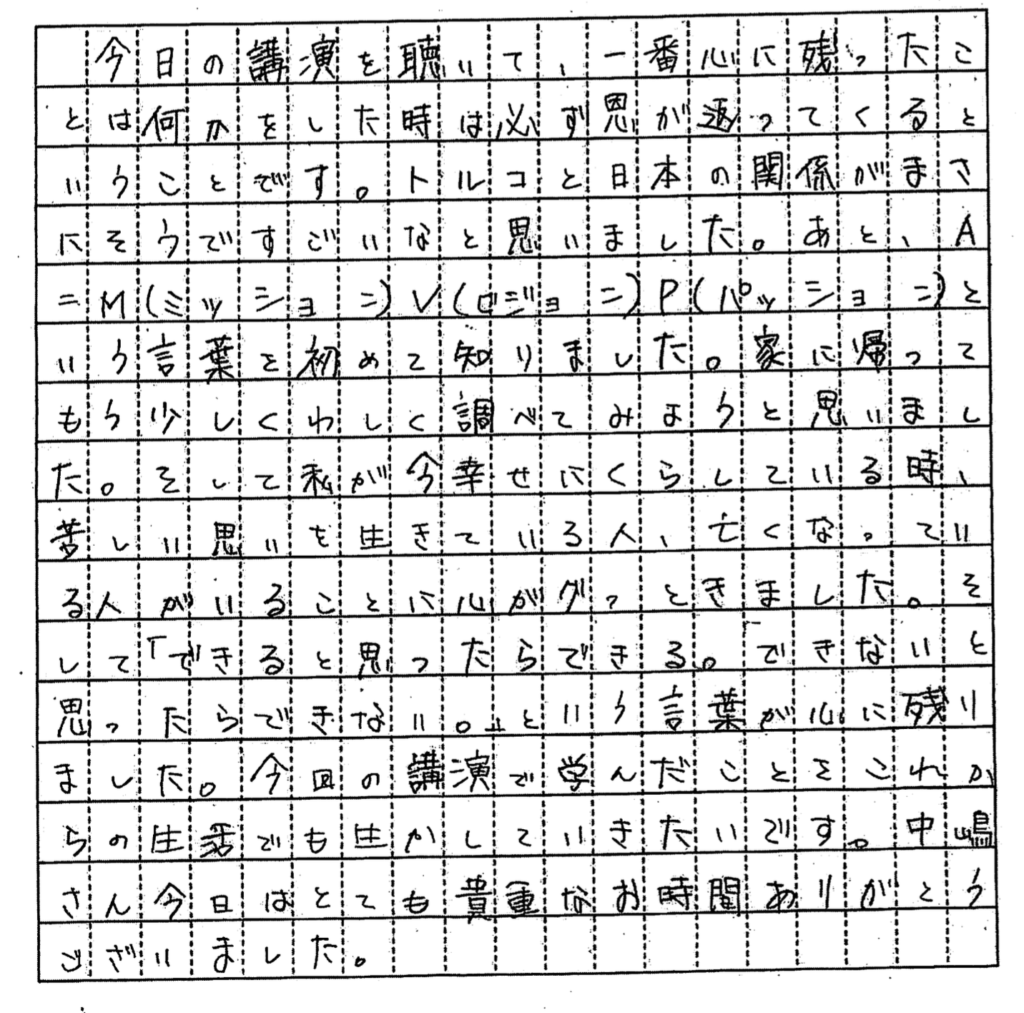

T中学校2年

T中学校3年

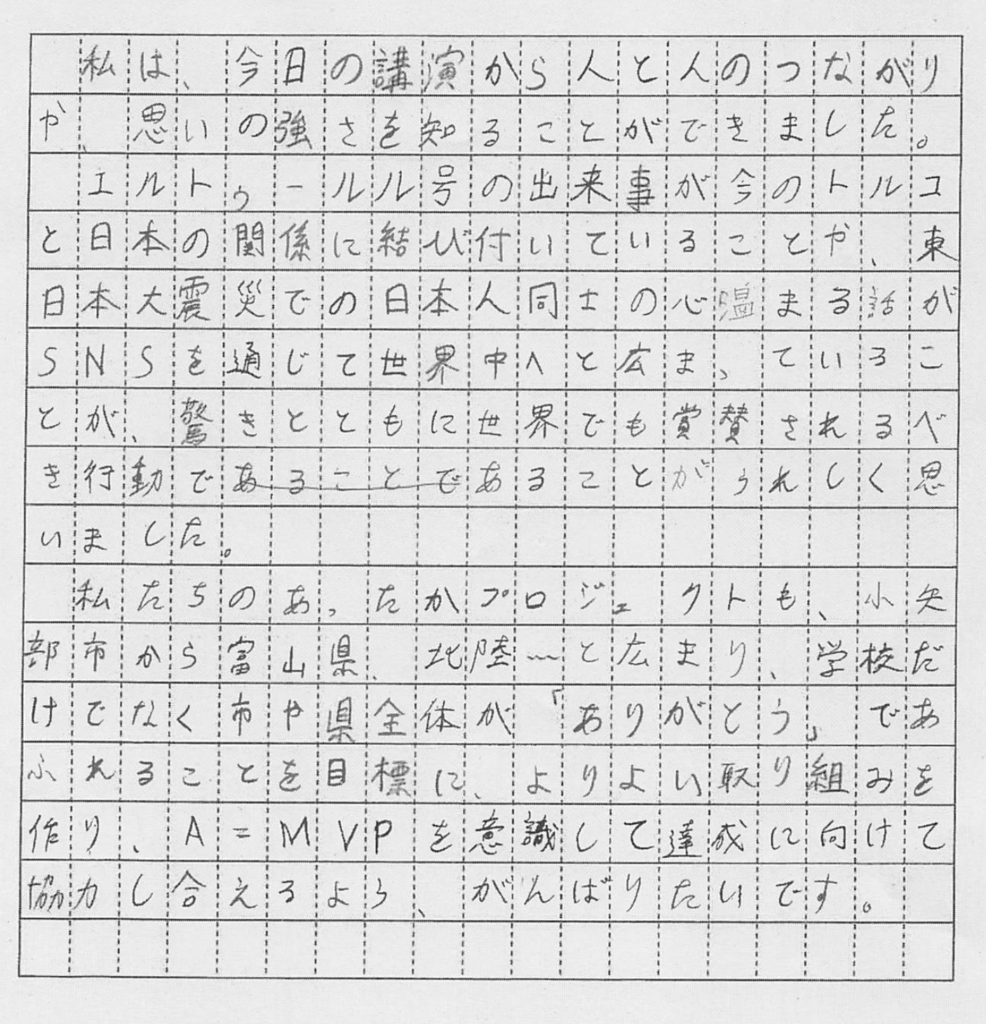

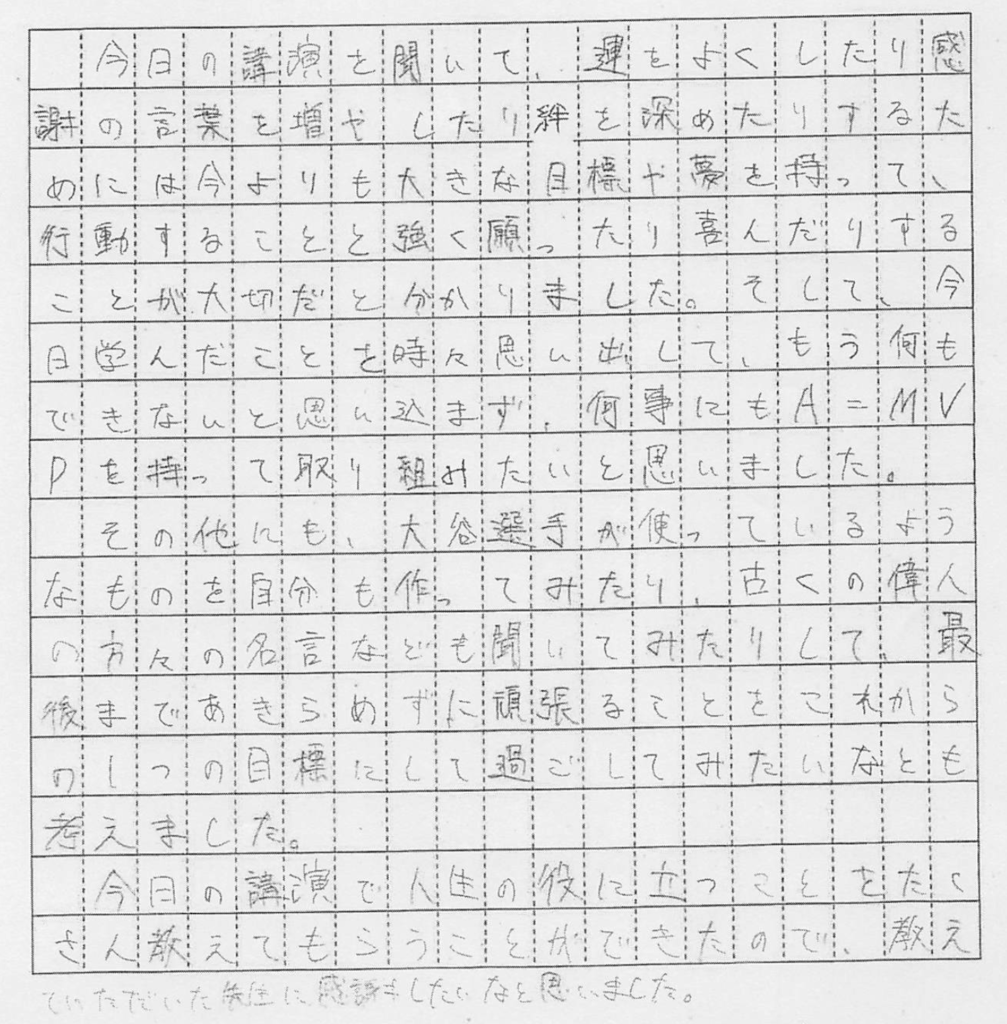

I中学校

I中学校

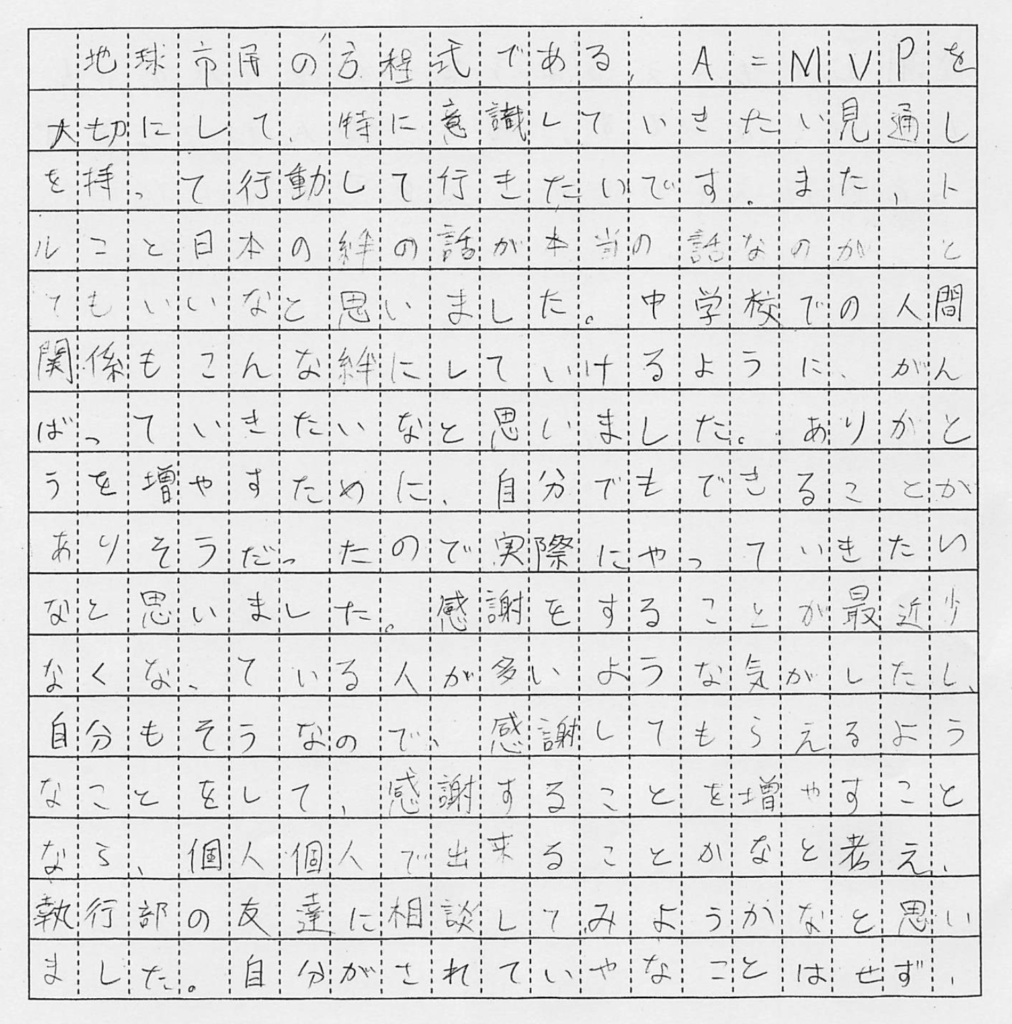

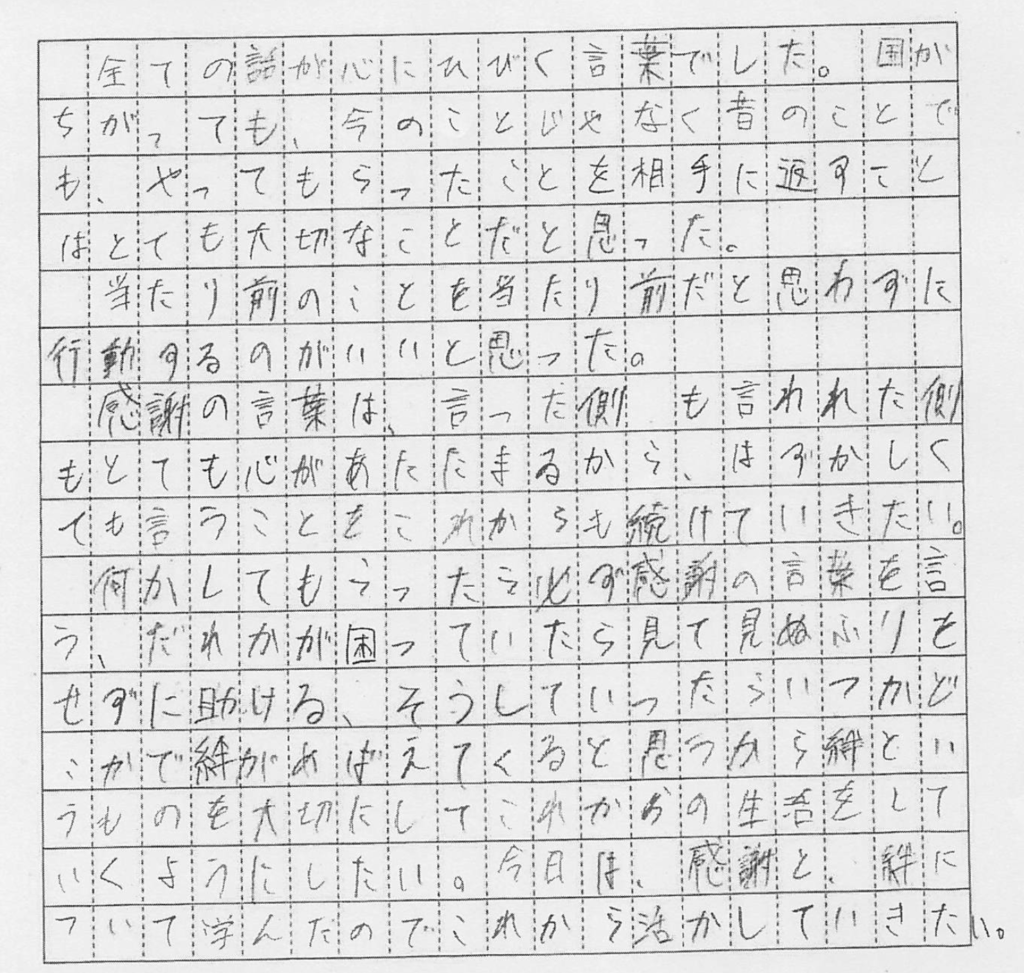

O中学校1年

O中学校1年

O中学校2年

O中学校2年

O中学校3年

O中学校3年

🙏 感謝のことば

4つの中学校の校長先生方、先生方、そして4中の生徒会執行部の皆さん。

皆さんの凜とした姿勢から、私自身も大きな学びをいただきました。

心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。