学校現場では、再任用の先生(退職した後も継続して現場で教える先生)がたくさんおられます。ただ、その方たちが、よいモデルとなって職場に望ましい影響を与えているケースと管理職を含め、教職員のストレスにつながっているケースに分かれるようです。

全国の再任用の先生方に「元気になっていただきたい。初心を思い出し、若い教師のよいモデルとなっていただきたい」という願いを込め、不定期に「カマキリ先生授業見聞録」をアップしていきます。

カマキリ先生とは、東京都北区立飛鳥中学校に勤務される理科のS先生です。そして、レポートをしてくださるのは、同校の風見郁江先生(国語科)です。彼女は、中嶋塾@東京2023の事務局として活躍しておられます。

なぜ彼女に白羽の矢が立ったのでしょう。

それは、彼女に、飽くなき好奇心、類まれなる観察力、鋭い洞察力、そして豊かな感性があったからです。

写真は、彼女が、国語の授業で「なりきり作文(視点変換を学ぶ)」に取り組んだ時に生まれた生徒の作品です。 丁寧に装丁をし、成果物として掲示することで、多様性、独自性に気づけるようにしてされています。

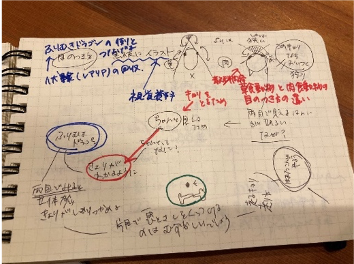

授業デザインが書かれたカード、生徒用のワークシート、そして塾のノートを見ても、思考ツールを使って、様々な角度から分析しようとしている様子が伺われます。このように、彼女の視点は、まさに「授業づくり」の大きなヒントになります。大いに参考にしてください。

ところで、なぜ「カマキリ先生」なのでしょうか。

それは、彼女がメーリス(塾のメーリング・リスト)に投稿された1通のメールから始まりました。

では、早速、風見先生(Ms. Weather Vane)に登場していただきましょう。

カマキリ先生がやってきた!(第1回)

今年着任された70歳のS先生(理科)と会食をした。

春休み、カマキリの卵を30個も荒川土手に取りに行ったという話を聞いた。

(カマキリの卵を見つけるなんて至難の業。それを、30個もとってくるなんて…)

その時、ふと、彼の着任式での挨拶を思い出した。

(たしか・・・)

「理科のすばらしさ、おもしろさを伝えます」

そうだった。思わず、ハッとした。

(果たして、自分はそれをしているのだろうか?)

そう言い切られたS先生の授業がとても気になった。

(でも、何故、カマキリの卵なの?)

カマキリの卵を観察しながら、ルーペの使い方、スケッチの仕方を教えたいのだと言う。

カマキリ先生は、楽しそうに話を続ける。

(決めた、これからは S 先生を「カマキリ先生」と呼ぼう)

「採取してから数日経った卵を配ってね、そこから小さなカマキリが2、3匹顔を出した瞬間、生徒は ギャーって言うわけ。でね、どの生徒の目もカマキリに釘付けなわけ。それを想像してみて」

(ふむ、ふむ、なるほど)

気がつくと、いつの間にか、カマキリ先生の話を食い入るように聞いていた。

話題が顕微鏡に移った。顕微鏡の使い方を教えるときには、「つくし」の頭を見せるのだと言う。

(今の時代、タブレットで映像を見せることも可能なのに、何故、顕微鏡?)

生徒がのぞいた瞬間に、教師が横からフッと息を吹きかけると「つくし」は、自分で動く。

(え? そんなの見たことない)

話を聞きながら、思わずワクワク..、ムズムズ…見てみたい。生徒たちの様子も。

「視点さえあれば、どこからでも切り込める。どれだけでも広げられるんだよ。旬(時期)を逃してはいけないんだ」

カマキリ先生が言われた。

(そうか、それが「レアリア」なのか?!)

その瞬間、塾長の書かれた大修館書店『英語教育』の連載記事とシンクロした。

道具の使い方一つでも、生徒の「やりたい」を引き出せる。

(だが、これはカマキリ先生の「理科が大好き!」という思いがあればこそ)

何よりも、手間暇をかけることを厭わない姿勢…。

(なんだか、とても気になる・・。決めた!ぜったい観に行こう!)

「これがカマキリ先生の授業なのか?!」(第2回)

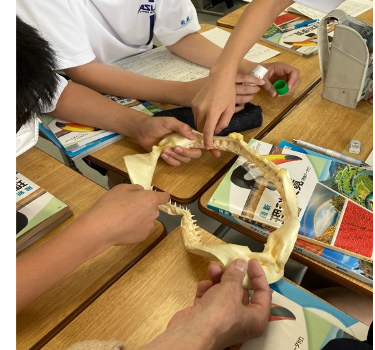

4月の3週目、カマキリ先生の中学1年「理科」の授業。

「カマキリの卵の観察」。

教室を6グループに分け、各テーブルの上には2つずつのビーカー。そこには、枝付きのカマキリの「卵嚢」が入れられていた。

生徒はルーペを片手にノートを広げ、枝を持ち上げて「卵嚢」を静かに観察していた。

「先生っ、カマキリが出てきたあ!!」

「うぎゃあああああああ!!!」

黄色く透き通った指先ほどの大きさのカマキリが、次から次と卵嚢を破って顔を出している。

「え、どれどれ?!」

他の班の生徒たちが一斉に覗き込む。

大喜びで枝を持って手の上に乗せ、まじまじと見つめる生徒たち。卵嚢からぶら下がる無数のカマキリにかわいい悲鳴を上げつつじっと覗き込む生徒たち。

それを見ていたカマキリ先生は静かに言った。

「大人のカマキリと同じ形をしているね。でも、子どものカマキリは、大人のカマキリとは違う点が1つある。何だと思う?」

どの生徒もじっとカマキリを凝視した。

「…羽がない」

一人の生徒がつぶやいた。

すかさず、周りの生徒はルーペを取り出し、声を潜めて覗き込む―

教科書や図鑑に書いてある事実。

それを確かめるのが「事実発問」。

目の前の事実や現象をよく観察し、関連付けたりして考えさせる。

それが「推論発問」。

S先生の発問は、明らかに後者だ。

そう、カマキリの子どもには羽がない。

教材(教科書の内容・実物)の使い方やその順序次第で、生徒に「考えさせる」チャンスはいくらでも作れる。

教科書にはカマキリのことは何も書いてない。

ぐるりと教室を回っていると、生徒の一人が聞いてきた。

「先生、それ触れる?」

「えっ?」(ゴクリ)

恐る恐る枝を取り上げ、そおっと手に乗せてみる。

(こんなに軽いものなのかー。アリの方がよっぽどくすぐったいや)

実際に触れてみないとわからないものだ。

そんなことを考えていると、遠巻きに見ていた生徒が近寄ってきた。

「先生、そのまま持ってて。ここからなら、もう少し近づいて見られそうだから」

(自分では触れないけれど、出来るだけ近くで見てみたいのか)

ノートには、卵嚢のとなりに、観察したカマキリのスケッチが描かれていた。

一方で、まだ「卵嚢」のままのグループでは

「いいな~、カマキリ」「早く出てきて」

なんとも羨ましそうな顔、顔、顔。

「いいよ、行って観察しておいで」とカマキリ先生。

改めて指導案を確認する。

それには、こう書かれていた。

【ねらい】ルーペの使い方とスケッチのしかたを学ぶ。

【方法】かまきりの卵嚢(レアリア)の観察。

【思考を促す発問】「大人のかまきりと子どものかまきりの違いは何か」(推論発問)

教科書は最初の5分だけ。

ワークシートもなく、使うのはまっさらなノート。

タブレットもPCも電子黒板も使わない。

「おじいちゃんだし、機械には疎いから」

カマキリ先生はそう言って謙遜するが、一眼レフや写真データの移行はプロ級だ。

私はそっとノートを取り出し、こう書き込んだ。

「レアリア。それは、生徒の「知りたい」気持ちを促し、夢中にさせる教材。

生徒の生活に根付いた生きた教材。

さらに、私は、こう書き加えた。

「教師の推論発問も、使い方次第でレアリアになる」

教科の論理 ×(生活の論理+推論発問)= 学びがつながる「喜び」①(第3回)

ある日、職員室の私の席に、にんまりしながらやってきたカマキリ先生。

「これ、見て」

「『ふりむきドラゴン』っていうんだよ。知ってる?」

手乗りサイズのドラゴンが、上目遣いにこちらを見上げている。

西洋の騎士が、姫を救出するときに戦うような、ドラゴンを模したペーパークラフトだ。

インターネットから下絵をダウンロードして、簡単に工作できるらしい。

「ほら、片目で見ながら、動いてごらん」

ドラゴンと目が合った。

試しに、身体を傾けて移動してみる。

ドラゴンが、ぐるりと首を向け、振り向いた。

「ね?ドラゴンの首が動いているように見えるでしょ?」

「へー、おもしろいですね。『目の錯覚』の授業で使うんですか?」

「そう、確かに『目の働き』は中学2年の理科で学習する。でも僕は1年生に見せようと思ってる」

そう言って、カマキリ先生はふんふん言いながら、楽しそうに去って行かれた。

放課後、廊下を歩いていたら、また、カマキリ先生に会った。

「にっ」( 顔が笑ってる。何か言いたそうだ… )

手に持っておられたサメの歯の標本を突き出して見せられた。

(ぎょっ!)

思わず、立ち止まってしまった。

しげしげと眺めてみる。

( 標本だけど、怖い… )

「先生、これも教材なんですか?」

「そう、歯を見て、歯を。するどいでしょ~? 触ってごらん」

恐る恐る、触ってみる。

(こんな歯で噛まれたら痛そう…)

「なんで2枚重ねになってると思う? はっはっ(笑)」

そう言って、やっぱり、ふんふん言いながら理科室に向かって行かれた。

後ろ姿の足取りが軽い。

(授業が楽しいんだろうなぁ…)

(2枚重ねかぁ … どんな授業なんだろう?)

職員室に戻って、すぐに明日の時間割をチェックした。

(やった! 空き時間だ )

早速、手帳に書き込んだ。

【2限目 中1理科 カマキリ先生】

教科の論理 ×(生活の論理+推論発問)= 学びがつながる「喜び」②(第4回)

【中1理科】

(はあ、はあ、もう始まっている)

生徒の対応で、職員室を出るのが遅れた私は、焦る気持ちと期待感から早足で廊下を歩いていた。

教室から、カマキリ先生の明るい声が聞こえてくる。

生徒たちとの、生き生きとした問答 ―

(相変わらず、にぎわってるなぁ)

後ろの扉から、そおっと教室に入る。

カマキリ先生は、前回の授業の内容を確認されていた。

「…そうだったね。動物は、他の生き物を食べて、動いて、生きていく。

では、他の生き物とは何のことを言うのかな?」

「シマウマを食べるのは?」「ライオン!」

「ライオンは何動物?」 「肉食動物!」

「その反対は?」 「草食動物!」

「肉も、草も食べるのは?」「雑食!」

「そうか。じゃ、つぎの動物は、どれだかわかるかな?」

全員が、さっと黒板を凝視する。

カマキリ先生は、チョーク1本で生徒を惹きつけていく。

黒板に書かれた文字は

「肉食、草食、雑食

トラ、サイ、カバ、パンダ…」

次々に手を挙げ、生徒たちが自分の考えを述べる。

カマキリ先生は、生徒の既習事項や生活経験を本時の内容につなげていく。

「では、今日は、『肉食動物』と『草食動物』、この2つの違いを考えてみよう」

たったの5分。生徒たちは、あっという間に「動物」の世界へと誘(いざな)われた。

黒板には「肉食動物」「草食動物」の2語と、「目」「歯」「爪」「消化管」など、9つの項目に振り分けた表が、

大きく書き出された。

「どんな違いがあるか、知っていることから、班で話してごらん。わからないことがあるときは、教科書も便覧も自由に使いなさい。ではどうぞ。」

(いきなり、生徒を「野放し」にして、大丈夫なのかな?)

教師の性(サガ)からか、どうしても規律が心配になってしまう。

ガタガタと机を付けたあと、生徒は思い思いに、話し出した。

飼っている「猫」の爪の形 ―

「犬」がエサを食べるときの口の動き ―

テレビ番組で見た「チーター」の走り方 ―

普段あまり発言のない物静かなクラスメイトが、目を輝かせて話し出した。

そんな様子に、同じ班の生徒たちが目を丸くしながら、興味深く聞き入る。

向き合って座り、身振り、手振りでシマウマの「目」の位置を表現する生徒。

「確かめてみようよ」ということになり、 便覧を開く生徒。

シマウマの写真を指差しながら、

「やっぱり、ほらあ!」「ええ!? ほんとだー!」

頭を突き合わせ、覗き込む生徒たち。

一見、教室全体は騒然としていて、なんだか落ち着かないようにも思える。

しかし、生徒たちは、自分の頭の中で動物の姿をそれぞれに「想起」していた。

カマキリ先生は、まだ何も教えていない。

にこにこしながら、教室の入り口で全体を眺めたり、

班と班の間をぐるぐると歩いて回るだけだ。

生徒は、みな自分たちだけで、学ぶための土台を醸成していく。

5分ほど経ってから、カマキリ先生はスクッと黒板の前に立たれた。

「それじゃあ、確かめていこうか」

(いよいよ、カマキリ先生のステージが始まるぞ)

私は、息を飲み、ペンを持つ手にグッと力を込めた。

教科の論理 ×(生活の論理+推論発問)= 学びがつながる「喜び」③(第5回)

カマキリ先生の真骨頂は「伏線回収」。

(さあ、始まるぞ)

K「草食動物の食べ物って何だろうね」

S「草!」

K「草って、例えば?」

S「えーっと、えーっと…」

K「草食動物が食べるもの。「草」といっても、たくさんあるよね。具体的に言ってごらん。」

子どもたちが一斉につぶやく。

木の実、果物、種子、花粉、樹液、米…。

(確かに、「草」という文字だけだと、緑色の植物しか連想しない子がいるかもしれない…)

「学習の目的は、知識の獲得ではなく、概念形成」

以前、塾長がおっしゃった。

生徒たちが、ぼんやり理解していたことや、これまで考えもしなかったことを、具体的な「言葉」や「事象」に引き当てて、明らかにしていく。

(これが「概念」を形成するということか …)

「生活の論理」は自分ごと、教科書で学んでいる教科の論理(抽象)を自分の生活(具体)につなげることができて、初めて自分の概念になる。

やがて、話題は、動物の「目」の付き方に移っていった。

生徒たちはすでに知っている、

シマウマの目は「横」に、チーターの目は「前」についていることを。

教科書や便覧の図解を参照することもできるし、どこについているかも説明できる。

カマキリ先生は、笑顔でサラサラと黒板にイラストを描かれた。

シマウマの目の位置(横)から見える範囲(視野)は広い。

チーターの目の位置(前)から見える範囲(視野)は狭い。

シマウマの目が横についているのは、広いサバンナで、天敵に襲われるのを防ぐため。

すぐに危険を察知して逃げられるようにするため。

生徒たちは、すでにそれに気づいている。

ところが、カマキリ先生は、絵を指差してこう言われた。

K「肉食動物は、草食動物より視野が狭いね。

でも比べてごらん。両目で見える範囲は、草食動物より広いよね。なぜ?」

(出た!)

シーンとなるクラス。

カマキリ先生は、積み上げてきた学習から一転して、生徒を大きく揺さぶる。

クラスを眺め、間をとってから、カマキリ先生は口を開かれた。

K「チーターの目が前についているのは、何のため?」

S「獲物をちゃんと見るため?」

K「『ちゃんと』ってどういうこと?」

カマキリ先生、曖昧な表現を取り上げて、すかさずツッコむ。

S「距離がわかるようにだよ、先生!」

S「そう、獲物は逃げていくじゃない。追いかけていくときにその距離がわからないと、うまく捕まえられないよ。」

K「そうだね、その通り」

カマキリ先生は続けて言われた。

K「この前の『ふりむきドラゴン』覚えてる?」

(おっ、片方ずつ目を覆って眺めた、あのドラゴン! ここにつなげるための布石だったんだ!)

生徒たちは、ハッとして、目を見開いた。

K「右目で見えるものと、左目で見えるものは違うんだ。両目で見たときに、そのズレを脳が認識し、風景に奥行きが出る」

カマキリ先生、生徒一人ひとりと目をつなぎながら、語りかける。

K「獲物を捕らえるためには、近くのものと遠くのものを区別して、その距離を測る必要があるんだね。だから、肉食動物の目は前についているんだ」

(お~、すげー)

生徒が納得しながらうなずいているのを確認すると、カマキリ先生はこう指示をされた。

K「じゃあ、片方の目を瞑って、自分の人差し指と人差し指をくっつけてごらん。」

S「あれっ? できない~!」「え~、なんで!?」

全員が「目」の錯覚を体験した瞬間、教室が騒然となった。

「なぜ」を追求したい生徒たちの学びは止まらない。

カマキリ先生は、今度も教科書を開かなかった。

目の前の生徒、チョークと黒板、ちりばめられた伏線の数々。

必要に応じて、頭の中のたくさんの「引き出し」中から、揺さぶる情報を取り出す。

「教科の論理」と「生活の論理」が結びついたとき、子どもの目は輝く。

それを引き出すのは、教師の積み上げてきた「専門性(教科への愛)」。

そして、学習者を「知りたい」という気持ちにさせる見事な発問。

教科書や便覧には、答えが載っている。

解説コラムや動画資料など、入手可能な情報は数知れない。

しかし、それらに頼る学習を見直さなければならない。

むしろ、それらと学習者とをどう出会わせるか。どう結びつけるか。

深い学びの種火となる教材は、すでに彼らの(生活の)中に隠れている。

だから、教材研究は、生徒が自ら伏線を回収できるようにするため。

(授業って、宝探しみたいなもんなんだなぁ)

そんなことを考えさせられた前半(25分)だった。

(例のサメの歯、いつ、どのように登場するんだろうか?)

残り25分 ー

教科の論理 ×(生活の論理+推論発問)= 学びがつながる「喜び」④(第6回)

カマキリ先生が口を開く。

「さて、今度は歯について考えてみよう」

カマキリ先生は、例によって、白チョーク一本で、肉食動物と、草食動物の歯のイラストをサラサラっと黒板に書き起こす。

K「肉食動物の歯は、とがってるね。」

生徒たちは、知らない間にもう教科書を開いている。

自分で確かめ始めている。

生徒は、必要なことだけ、自分の判断でノートに記録している。

カマキリ先生は、「板書を写しなさい」などと言わない。

K「肉食動物のするどい歯って、どの歯?」

S「犬歯!」

K「ナイフみたいにするどいね。でも実は、肉を切り裂くための歯じゃないんだよ。何の形に似ているかな?」

(「う〜ん」と考えこむ生徒たち)

K「(笑って)これ、槍に似てるでしょ」

S「あぁ〜」(納得の声)

K「槍みたいな働きをするんだね。つまり、突き刺す、ってこと。」

S「へぇー!」(意外な発見!)

K「一方で、草食動物は、どう食べる?」

( ん? またも、考え込む生徒たち)

カマキリ先生は、両腕を上下に重ねた後、すりつぶすように、ゆっくりと左右横に動かして見せた。

(そうか!確かに、キリンなんかは、口をそんなふうに動かしてる)

K「この中で、猫を飼っている人はいる?」

数名が手を挙げた。

K「猫に肉をあげると、どう食べる?」

S「奥歯で食べている!」

K「そう、その歯を『臼歯』っていうんだよ。」

K「肉食動物は、『犬歯』で噛み切ったら、『臼歯』で咀嚼して飲み込む!これが食べ方なんだね。」

生徒は、楽しそうに、そして真剣にカマキリ先生の話を聞いている。

(うーん、なんだか、カマキリ先生の紙芝居を見ているみたいだ。語りに吸い込まれそう…)

知らず知らず、両手の指を自分の歯(八重歯)に当てて、確かめている生徒もいる。

人間の犬歯は人類の進化とともに縮小した。

理科の時間でもない限り、こういうことは思い起こさない。

K「りす、うさぎ、ハムスターは、かわいい前歯、『門歯』でよく噛んで食べるね。」

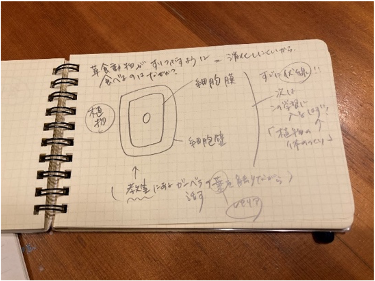

ふと、窓際に移動するカマキリ先生。今度は、植木のガーベラの葉を触り出した。

K「ほら、植物の葉って硬いでしょう」

K「植物は、細胞膜と細胞壁に頑丈に守られて、大切な栄養分を輸送しているんだよ。だから、よくすりつぶして食べなきゃ。消化しにくいからね」

黒板には、「植物の細胞」のイラストが追加された。

(ん? なんか、この絵、見たことがあるぞ…。そうか!このあと、この子たちは植物の単元に入るんだ!)

(きっと顕微鏡で覗くんだな、この細胞のつくりを!)

面白いように張られていく「伏線」の数々 -

(カマキリ先生の頭の中には、すでに1年間のストーリーができてるんだ!)

やがて、黒板に「キリン」の絵が描かれた。

K「君たち、反芻(はんすう)って知ってる?」

生徒は、ぽかんとしている。

K「キリンやウシは、飲み込んだ草を、また口の中に戻して食べるんだよ。なぜだろう?」

S「うえ~!? マジ!?」「きったね~!」「なんで~?」

生徒は驚きながらも、少しずつ謎解きに入っていく。

S「もう一度、味わうためじゃない?」

K「草食動物が食べるものと、食べ方を思い出してごらん?」

カマキリ先生、「学習の回収は子どもたち」というルールを守っている。

だから、肝心なところは言われない。必ず生徒に考えさせる。

(えっと…、確か…)

ずっと生徒と”一緒に”授業を受けている私も、自然に考えていた。

草食動物は草を食べる。

草は足元に生えていることが多い。

首をもたげて、下を向いて食べる。

下を向くと天敵を警戒できない。

食べたらすぐに飲み込みたいけど、植物はよくかみつぶさないと消化できない。

草がたくさん生えているところが、常に安全な場所とは限らない。

まずは、噛みちぎって口に入れて、飲み込み、安全な場所へ移動する。

周りを見ながら、ゆっくり食べれば、安全に食事がとれる!

「自分で見つけたこと、自分で気づいたことは忘れない-」

(さすが、カマキリ先生。これって、学習定着の「原理原則」だぁ!)

その後、羊の腸が一番長いこと、上野の国立科学博物館に展示されているライオンとウシの腸の話、草食動物の盲腸のしくみ、チーターの蹄の秘密、肉食動物の走り方、等々、生徒がワクワクする話がノンストップで続いた。

気がつくと、私のノートはすでに8ページにも及んでいた。

ペンを持つ手はこわばり、殴り字でいっぱいだった。

(ぜぇぜぇ、800メートル走を一気に走り抜けたような気分だ)

K「◯◯というのを、このプリントにまとめておいたから、最後はノートに貼っておこう」

カマキリ先生と一緒に「思考」した一連の内容が、最後にB5判一枚のコンパクトサイズで配られた。

よく見かける、穴埋めのワークシートではない。

びっしりと文字が並ぶプリントではため息が出る。

一生懸命に聞いた子どもたちの思考を整理するために作られた、カマキリ先生オリジナルの「比較対照表」だ。

生徒は、授業中、必死になって「思考」した。

「連想」もしたし、「体感」もした。

もう一度目を通しながら、ノートに貼ることだけで、十分復習になっている。

「活動」の精査。見事な「引き算」-

あれもこれもと欲張っていない。

「今日は、これだけ!」とポイントを絞って、授業を展開されるカマキリ先生。

だから、必要最低限の情報なのに、インパクトは絶大である。

ラスト5分-

とうとう、「アレ」が登場した。

そう、サメの歯の標本だ。

(ここかぁ!)

それは、ずうっと教卓の下で息を殺して、出番を待っていたのだ。

S「うわ~!」「すげえ~!」「本物? こわーい!」

またもや、教室の空気が一変。

顔を上げ、声も上げ、目を丸くして、くぎ付けの生徒たち。

K「ギザギザの歯だね。ナイフみたいだね。何枚も重なって生えているね。

『分化』っていうんだよ。さて、なんで重なって生えているのかな?」

そう言って、班を回りながら、触らせられた。

S「その 分化?ってのを次の授業でやるんですか?」

K「そうだよ」

そこで、終わりのチャイムが鳴った。

カマキリ先生は、最後まで生徒の心をつかんで離さなかった。

(… 恐れ入りました)

授業中、一番、嬉々としていたのは、他の誰でもない、カマキリ先生本人。

4月の着任式でおっしゃった言葉がよみがえる。

「理科の面白さ、すばらしさを、私は教えたい」

ワクワクするのに「年齢」は関係ない。

生徒の「知的好奇心」をくすぐり続けるのがプロの教師。

カマキリ先生は正真正銘の「プロ」である。

数日後 ー

教室の黒板には、大きなカニの絵が一面に描かれていた。

生徒に聞くと「甲殻類の勉強中でーす!」と楽しそうに答えてくれた。

(カマキリ先生の伏線回収、今度はどんな展開になるのだろうか?)

Ms. Weather Vane(風見先生)の「“カマキリ先生(Dr. Mantis)の授業”見聞録」から学ぶ「学習者が“ワクワク”する授業づくり」の視点とは?

レポーターとして、原稿(原案)を書いていただいた、東京都北区立飛鳥中学校の風見先生(国語科)が、カマキリ先生を間近にみられて気づかれた視点をまとめておられます。今回は、それを活かしてカマキリ先生の授業デザインから学べることを考えてみたいと思います。

カマキリ先生の「ワクワク授業」は、2学期に入っても健在です。彼の新しい伏線回収については、第2弾シリーズとして、新しく項を起こす予定です。

「学習者が“ワクワク”する授業づくり」に必要な視点とは?

風見:「教科の論理」と「生活の論理」がつながった時、子どもたちは目を輝かせて、前のめりで学んでいきます。「既習の知識」を引き出し、それと「つなぐ発問(推論発問)」をすれば、生徒は「思考」を働かせます。自分で気づいた(見つけた)ことは忘れません。生徒は、教師から「価値づけられたこと」「意味づけられたこと」もまた、強烈な印象となって、ずっと脳裏に残っています。カマキリ先生の授業を間近で参観させていただいた私は、生徒の生き生きとした表情や息遣い、真剣なまなざし、食い入るように観察する集中力や、教室の躍動感から、それをひしと感じることができました。以下は、カマキリ先生の授業を見学するようになってから考えたこと、変容した私自身の姿です。

1)レアリア探し

いまは、夏休み。職員室の隣の給湯室で、私はお湯を沸かしている。隣では、同僚のH先生(英語科)がカレーを温めている。彼は、中嶋塾@東京の世話人であり、私と塾長を引き合わせてくれた恩人である。ちょうど私たちは、塾長の夏休みの講習を受けた後だった。おにぎりをほおばりながら、私は手にしたものを眺めていた。

デザインの文字、コンビニで受け取ったレシートの数字、カップスープの食品表示。

(これも授業に使えそうだなぁ。)

向かいに座るH先生を見ると、彼もカレーを食べながら、壁にかかっているポスターを面白そうに眺めていた。

「このポスターの言葉、なんだか授業で使えそうじゃない?」食べなら、ぶつぶつ言っている。

日常生活は、教科につながる「入り口」であふれている。問題は、それに教師が気づけるかどうかだ。授業で学んでいることが、実はすでに生徒たちが知っていたこと、何気なく使っていたものだと知れば、彼らは驚くと共に関心を示すだろう。その時、彼らの学びの世界がぐーんと広がる。

2人は、ごみを片付けながら、プラスチックごみについても思いをめぐらしていた。私たち教員(大人)にとっては身近でも、生徒(子ども)にとってはイメージがわかないものは多い。「教科の論理」と「生活の論理」が近づくために、その橋渡しを演出するのが、私たちの仕事だ。

生徒にとって「身近なもの」の中から、「教科の論理」を探し、生徒にとって「身近でないもの」を、「生活の論理」に近づける。そうやって生徒が、「世界」と出会うことそのものが、「学び」なのだ。それをサポートしてくれるのが、「レアリア」なのだと気づく。

2)【教科の論理】×(【生活の論理(レアリア)】+【推論発問】)

「教科書」と「学習指導要領(レシピ)」を並べて、あれこれ考えてみた。

🟢 例えば、1年「推敲」や「文法」の学習(導入・展開)で、①教室にあふれている生徒の「会話」を拾い、「間違い探し」をする。

ある日の休み時間に、A組で聞こえてきた会話の一部です。 「むむむ(?_?)!?」風見先生の「はてなアンテナ」がみんなの言葉をキャッチしました。 さて、この中に「間違い」はいくつあるでしょうか?

―「ごめんぶつかっちゃった、大丈夫?」「全然平気!気にしないで!」

―「なので、わたし的にはAがいいと思います。」

―「すごい楽しい!もう一回やろう!」

「あれ?これ間違いなの?」「え?どこが?どうして?」生徒の「知りたい!」という心のスイッチをそっと押してやると、瞬く間に授業の景色が変わる。

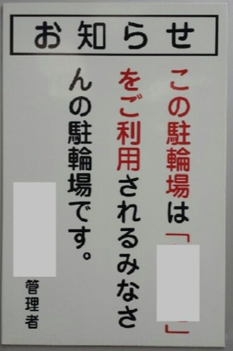

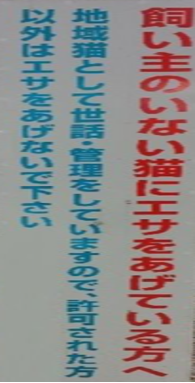

🟢 2年「敬語」の導入で、②生活の中にある敬語の「表記」を写真スライドで映し、「違和感」を抽出してみる。

| 何かがおかしい。どこかがおかしい。さて、気づけるかな? (※ インターネットより画像借用) |

🟢 3年「敬語」や「文法」の展開で、③敬語を用いる場面を想定し、ミニシナリオ(台本)を作って配り、ロールプレイングをする。

あなたは夏休みに友達とお昼ご飯を食べに行くことになりました。友達と何を食べるかを相談した後、A・Bいずれかのお店に入ります。友達や店員とのやりとりをよく読み、条件に合うように、正しい表現を入れて(直して)会話を成立させてください。

会話文は、一部を空欄にしたり、誤用を混ぜたりしておこう。

あなた「わたし的には、今日ざるそばが食べたいんだ。 お蕎麦屋さんにしてもいい?」

友達 「うん、全然大丈夫だよ。」

店員 「お待たせいたしました。こちらきつねうどんになります。」

あなた「 」

(自分が注文したものではなかったので、注文した品を持ってきてもらうことを依頼したい)

店員 「 」

(誤って提供したことを謝罪したのち、作り直すのに時間を要することを断って、許可を得たい)

友達 「このお出汁すごい美味しいね!」

グループで集まり、「あなた」「友達」「店員」の役割に分かれて内容を検討する。全グループでなくても、オーディエンスとして参加したメンバーが、実演を受けて、シナリオに紛れ込んだ誤用を見つけ出してもよい。このような切り口で生徒が「言葉」を吟味するなら、彼らの「既知」とつながり、“ワクワク”するのではないだろうか。

🟢 2年「短歌」の導入で、④同世代の学生が作った現代短歌を「マスキング(目隠し)」して「謎解き」をする。

テレワーク会議をしている母親に( 6字 )と訴え続ける (千葉県立高校 1年男子)

休み時間一人群れずに本を読む君の姿に( 7字 ) (都内私立中学 2年女子)

(『東洋大学現代学生百人一首』入選作品)

―「クイズ」にすると生徒は目を輝かせますよね。

塾長の言葉が頭をよぎる。

カマキリ先生の授業でも、至る所に「謎解き」が用意されていた。

使われている表現から、場面や状況を想像して、字数(音数)を確かめながら、言葉を入れてみる。自分の考えを仲間と共有したとき、想像した状況の「ズレ」、自分が選んだ言葉の「ズレ」が生まれたら、そこに「なぜ」で深まり、「なるほど」が広がり、“ワクワク”が刺激できるかもしれない。

―「ズレ」や「違和感」を意図的に作り、「なぜ?」を考えさせることが、生徒の関心を高める秘訣です。

塾長はそう教えてくださった。

実際、カマキリ先生の授業で、ジッと思考する生徒たちを、私は間近で見ることができた。

🟢1年「物語」の展開で、⑤「心情表現」の言い回し(文末)について「比較」してみる。

あなたの教室で飾ってあった花瓶が割れています。原因を確かめると、友達と追いかけっこしていたAさんがぶつかってしまったようです。Aさんは先生の前で何やら話をしています。 ―先生「何があったのですか?」

―A ①「花瓶が割れました。」②「花瓶が割れてしまいました。」 もしあなたがAさんなら、①と②のどちらの表現で先生に伝えますか。それはなぜですか?

個人の考えを持たせ、ペアで交流し、全体で意見を共有していく。「してしまった」という表現のもつ意味とイメージをもったところで、聞いてみよう。

「でも、僕はかくれて、ヒロユキの大切なミルクを盗み飲みしてしまいました。」 この表現には、「僕」のどんな思いが感じられますか。

米倉斉加年『大人になれなかった弟たちに……』

この叙述のすぐあとに、「~してしまいました。」という表現が、重なるように続く。この場面で用いられている似た表現を他にも見つけられれば、「僕」がこの場面のことをいかに「悔やんでいる」かが見えてくる。

街にある看板やポスター、雑誌記事、マンガの吹き出し、写真キャプションや、動画のテロップや映画の字幕。TwitterやTikTok、YouTubeもまた彼らには身近なメディアだ。このように、彼らは多くの「言葉」に触れ、情報を収集している。さまざまな切り口と角度で「言葉」と出会わせることが可能だ。私たち教師がすべきことは、そこに「問い」を発し、「言葉に対する見方・考え方」を働かせるきっかけを投じることだと思う。

3)「視点変換」は布石

シリーズ冒頭で紹介していただいた「なりきり作文」。工藤直子氏『のはらうた』から掲出した教材「野原はうたう」は、1年教科書の序盤に(単元に入る前の導入教材として)登場する。「音読教材」として扱われるこの教材を、私は「視点変換」というものの見方を教えることにしている。

―別の視点に立つこと。

―ものの見方を変えてみること。

この後の単元1で取り扱う教材にも、このテーマが共通してちりばめられている。

自分だけのものの見方(主観)ではなく、別の視点から見直してみる(客観)ことができれば、自分のものの見方・考え方は広がり、深まっていく。そのことを私の生徒には伝え続けたい。

視点変換をして捉える力は、話すときにも、聞くときにも、文章を読むときにも、書くときにも共通して必要な力である。聞き手の立場になって伝え方を検討する。仲間の意見に耳を傾けて、論点を捉える。作者のメッセ―ジや筆者の主張、意図を考える。様々な登場人物の立場になって考える。どの学習にもつながる、基本姿勢なのだと思う。

そしてこれは同時に、生きていく上でも必要な力(ものの見方)の一つだと私は考えている。その布石を、4月に打つ。さまざまな角度から触れ、気づかせ、使わせる。そうして、その姿勢を価値づけていく。大事なことは、細く長く、根気強く続けること。そうすればきっと生徒はどこかで、自分自身で回収していくことだろう。

「獲得(回収)」のタイミングは人それぞれ違う。だからこそ、ちりばめておくことが大切になる。自分自身で気づいたことは、忘れない。それを肝に銘じておこう。

塾長も、カマキリ先生も、様々な伏線を張り巡らされる。回収するときの「気づき」(notice)こそが、学習における醍醐味だからだ。私たち(学習者)は、自分の力で回収していくことでこそ、力をつけられる。

どこへ行っても、自分で地に根を張り、まっすぐに伸びていく、その力(自律的学習者になること)を身につけるためなのだから。

5)「プロ教師」の共通点

①授業は「教師」も「生徒」も「変容(成長)を楽しめるか」が鍵

あれもこれもと、欲張ったプランを立てると、それをこなすこと(時間内に仕上げること)に必死になり、目の前の生徒の様子や反応に鈍くなることがある。特に研究授業当日は、まさにそのような事態に陥る。

「本質を見極めて、その時間にすべきことを絞り、目の前の生徒の変容を楽しみながら、力を伸ばすことが大切」

カマキリ先生は、私に、教師として大切なことを示してくださった。

②「知識を伝達する方法」を「相手目線」で「選択」する

中嶋塾長のHPにある「備忘録」や「自己研鑽ヒント」を読み返すと、読者(学習者)に「どのように知識を伝えるか」という工夫がたくさん見えてくる。

・「写真(現地の様子、生徒作品、比喩を示すもの)」「地図」「イラスト」などの視覚資料がある。

・「導入」で「話題」を提示し、読者の知識の「前提条件」をそろえてから本題へ入っている。

・「脚本」のように、「発話」や「心内語」を交互に並べたり、「ト書き」では副詞的表現を多く使い、感情を揺さぶるように作られている。

・「比喩」をふんだんに使い、別の角度からイメージを持たせて、読者の理解を補っている。

・SNSのトーク履歴を模した「ふきだし」を用い、読者に身近な設定でのやりとりを想起させ、心理的ハードルを下げてから内容理解を促している。

・「教師」や「生徒」の様子が具体的にイメージできるような「描写力」と「コマ割り」。

など、読者を飽きさせない、どの角度からでも入っていける工夫(教育の本質に迫っていける工夫)が満載である。学習者の「学び方」はそれぞれだと納得する。

国語科も同じ。評論文、エッセイ、漫画、図鑑など、人によって情報の取り入れ方や、得意な表現形式は異なる。特別支援の視点も同様だ。聴覚優位、視覚優位など、どの感覚から情報を獲得しているかを一つ意識するだけで、情報伝達の方法がガラリと変わる。私たちの「授業」もこのように創らなければならないだろう。中嶋塾長のHPそのものからも「個別最適な学び」とは何か、大切な視点を学ぶことができる。

私が見つけたカマキリ先生の「授業づくりの秘訣」は次の7点である。

1 )答えを言わない。肝心なところで活動を止める。学習の鍵になるような情報 を隠すことで、「続きが気になる」状態にする。

2 )レアリアや既習事項を使いながら本時の内容に結びつけている。

3 )発問をしたら、生徒が考える「間」をとる。その後、答えが出てもそれが 新たな謎を生むようにつなげている。

4 )生徒がぼんやり理解していたことや、これまで学んでいても不確かだった ことを利用して授業を進めていく。何より生徒と「やり取り」しながら授業を進 めている。

5 )推論発問(why や how)をタイミングよく使い、次の活動とつなげている。

6 )伏線は教師が張り、学習の「回収」は子どもたち自身がするという学習を徹底している。

7 )先生自身が授業づくり、そして 生徒と紡ぎ合う”LIVEの授業”を楽しんでいる。

風見先生(Ms. Weather Vane)、謎解き、そして国語科への活用の場面を具体的に考えていただき、ありがとうございました。カマキリ先生がされているのは、特別な指導技術ではなく、学び手の学習心理を活かした授業マネジメントと考えられます。むしろ、そのような学習者の心理を活かして、内発的動機付け(intrinsic motivation)を高めることこそが、授業をワクワクさせる要因になるのだということを、教師は自身の「授業づくり」の極意として理解しておかなければならないと考えます。

だとすると、たとえ、授業の残り時間が少なくなったとしても、教師が慌てて説明をして終わらせるようなことをせず、常に時計を確認しながら着地のタイミングを調整することが大事です。学んだことをまとめて終わる、というのは教師の都合であり、指導の切れ目がいいと判断しているからです。しかし、プリントに書き込む学習を展開していると、つい「わかったつもり」になり、授業終了と共に脳は「リセット」してしまいます。脳は、「完了した」と判断した途端、全く興味がなくなってしまうのです。単語や漢字の小テストなどは、まさに「終わったこと」として、その瞬間から忘れていく学習なので、未習得の単語をスパイラルに繰り返す工夫、または新出単語を使って身近なことを英文3文で書くという作業が必要になります。

テストでは、時間が経ってからテスト返しをする時に、教師がダラダラと「解答」を解説するよりも、終わったらすぐに廊下に解答を貼り出す方が、脳に吸収されやすくなります。知りたいときこそが、ベスト(旬)のタイミングだからです。さらに、「答えを書かない訂正ノート(なぜ、その答えになるのかを自分で説明する)」をルーティンにすると、クラス全体に「なぜ?」や「どうして?」を追求する姿勢、さらには「根拠」や「事実」を大切にして共有し合おうとする土壌が育っていきます。

脳は、つながっているものを理解し、または知っていることと新しいことをつなげようとします。それが「分かる(分けられる)」ということです。単元によっては、前時からのつながり、次時に残すことで、学習者の意識がつながり、ツァイガルニク効果を使って「切る」のは、学習者がハッとして「息を呑んだ瞬間」です。吐いているタイミングで切っても効果はありません。怪談で驚かせる時は、思わず息を呑んで静まり返った時です。その旬のタイミングを教師は演出しなければなりません。

人は、何かが起きそうな時、驚いた時、戸惑いが生まれた時、張られてきた伏線が絡まったように感じたとき、感情のボルテージが上がります。そこを見計らって、「パツン」と思考回路を遮断してしまうのです。たとえば、試聴していた映画を切るのであれば、予期せぬことが起きた瞬間、何かが起きそうな予感を感じさせた瞬間です。次が楽しみだという場面で、あえて終わることで、自然に「連載」(次への橋渡し)になるのです。終わりのチャイムが鳴るまで見せるというのは、学習者心理を考えると、実に勿体無い指導です。「余った時間は何をさせるのか?」と不安に思う方もおられるかもしれません。しかし、日頃から「振り返り」の活動のバリエーションをいくつも用意している方は、「時間が余る」という認識を持っていません。5分なら5分なりに、7分なら7分なりに、個人単位でする活動、生徒と生徒をつなげる活動を組み合わせることができるからです。プリント学習、スライドやデジタル教科書中心で教師が説明する授業に慣れてしまうと、そのように臨機応変に対応することができなくなります。

拙著『英語教師の授業デザイン力を高める3つの力 – 読解力・要約力・表現力』(大修館書店)でも触れておきましたが、単元計画をストーリーにするということは、どこで切れば「次を楽しみにできるか」を最初に構想で練ってしまうということが大事です。授業を、新しい言語材料の導入、文法の習得、本文読解、表現活動などをひとまとまりとして考え、教師にとって区切りのいいところまで進んでおくという方が多いようです。しかし、こうなると、どうしても淡々と進めていく授業、ワンパターンの授業になってしまいます。そこで、学習者が「え?それどういうこと?」と思ったり、「次、どうなるの?」という思うような終わり方を工夫してみます。習ったことは、どうしてもその日のうちにまとめておきたいと考えるのではなく、生徒の学習状況をツブサに観察しながら、あえて途中で切ってしまい、次時で「ああ、そういうことだったのか!」という回収につなげるというパターンも用意できるようになると、グーンと授業の幅が広がります。