教師の「問い」は「教材」そのもの

Q:「小学校の英語の教科書でやった内容(My Hero/学校紹介/夏休みの思い出)が、中学校1年生の教科書に再び登場しています。確かに新しく学んだことが増えているので内容は深まるのですが、生徒は同じことをしているという感覚になり、ワクワクしていません。どうアレンジしたらいいでしょうか。」

✏️ 私の考え:「内容」ではなく「問い」を変えると、学び方が変わる

小学校と中学校で同じ題材が扱われるのは、「言語的な積み上げ」を意図したカリキュラム(スパイラルに学ぶ仕組み)になっているからです。

しかし、学びの“内容”が同じであっても、“問い”が変われば活動はまったく別物になります。

「自己紹介」は、小学校とメンバーがあまり変わらない場合、基本的なことは同じになり、もう知っていることからどちらかというと”惰性”(必要感を感じない状況)で流れていきます。しかし、自己紹介のテーマを「みんなの知らない私」にすれば、どの子も耳を”ダンボ(Dumbo)”のようにして聞くようになります。

“My Hero” をテーマにする場合、小学校では「自分が好きな人を紹介する」という活動です。

中学校では、「その人をヒーローだと思うのはなぜか」「どんな場面でそう感じたのか」など、“理由”や“背景”を考える問いに変えるだけで、思考の深さが一気に変わります。使うのは”6面マンダラ・チャート“です。

子どもたちに大人気の、大リーグL.A.Dodgersで活躍している大谷翔平選手を例に取り上げてみます。

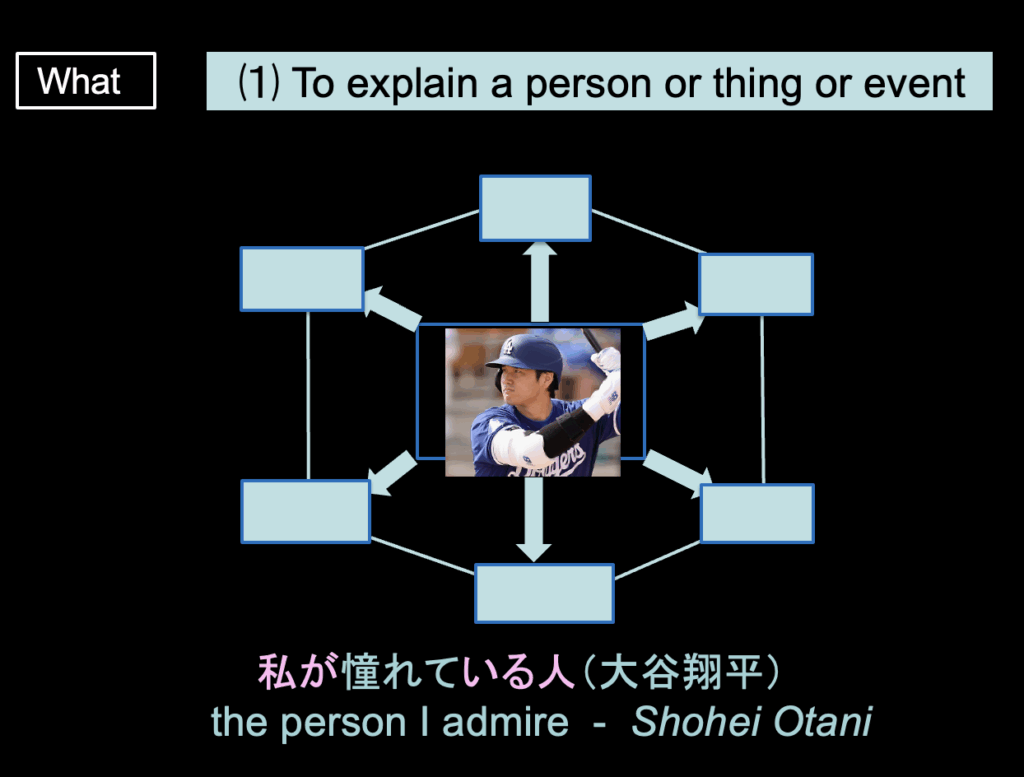

🔸大谷翔平(what)中1

周りのマスの中には、大谷選手について知っている情報を入れます。一通り入ったら、ナンバリング(説明したい順に数字をつける)をして、その構想を練ります。→の部分には「どんな動詞を使えばいいか」を考えます。

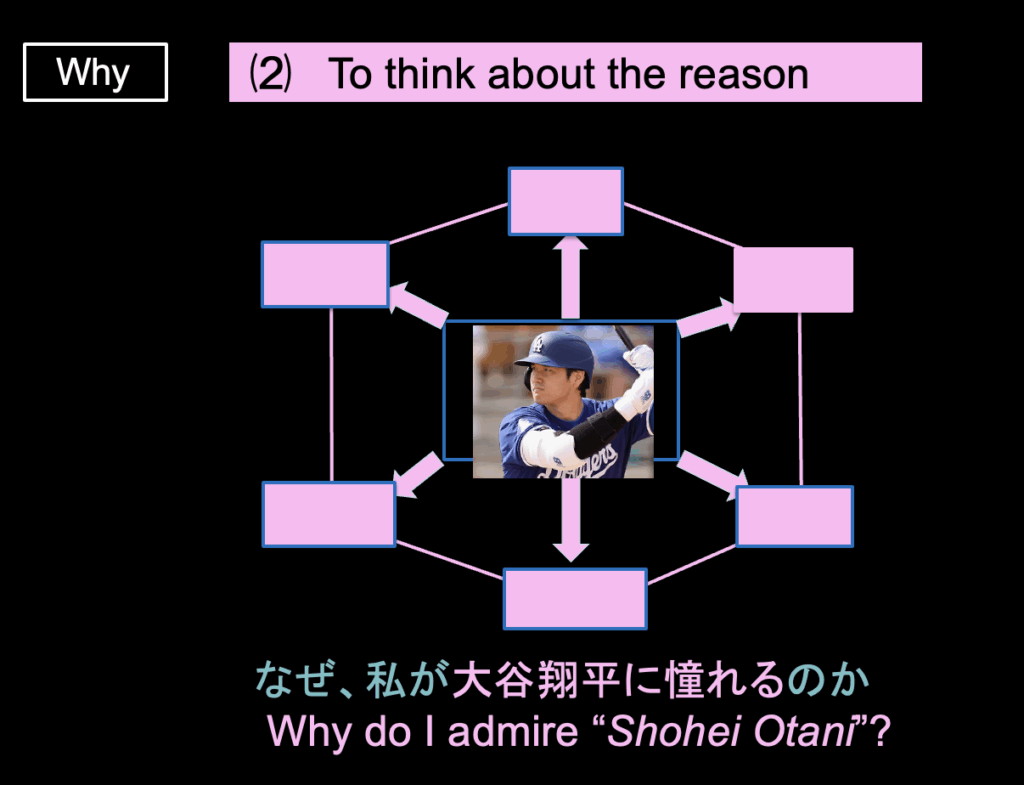

🔹大谷翔平(why)中2

周りのマスの中には、なぜ大谷選手が好きなのかという理由として、成績だけでなく、彼の考え方、行為などいろんなエピソードを入れるようになります。

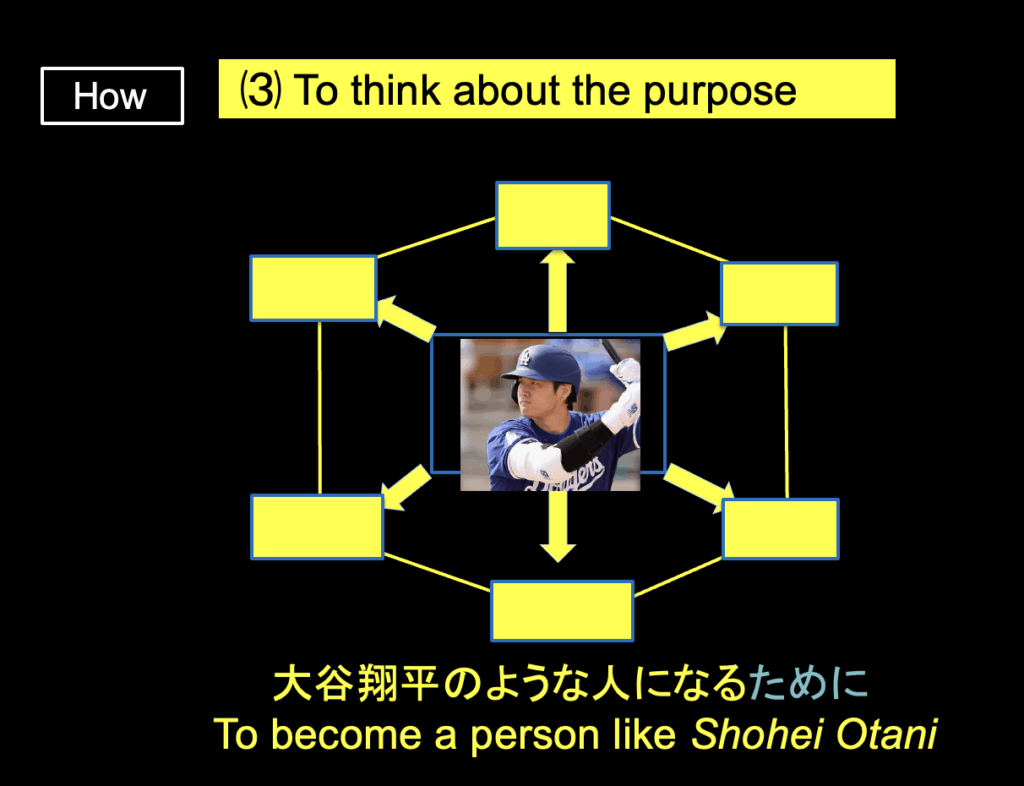

◆大谷翔平(how)中3, 高校

周りのマスの中には、大谷翔平選手の生き方を参考にして、これからの自分の生き方を自分ごととして語る内容が出てきます。

このように、題材だけ用意するのではなく、思考を促す”問い”の設計こそがアレンジの鍵になります。

🧠 思考ツールで「広げる・比べる・深める」

このように、同じトピックを扱っていても、思考ツールを使うことで学びの方向を自在に変えられます。

①マンダラ・チャート:ヒーローから関連することを連想する(すでに紹介)

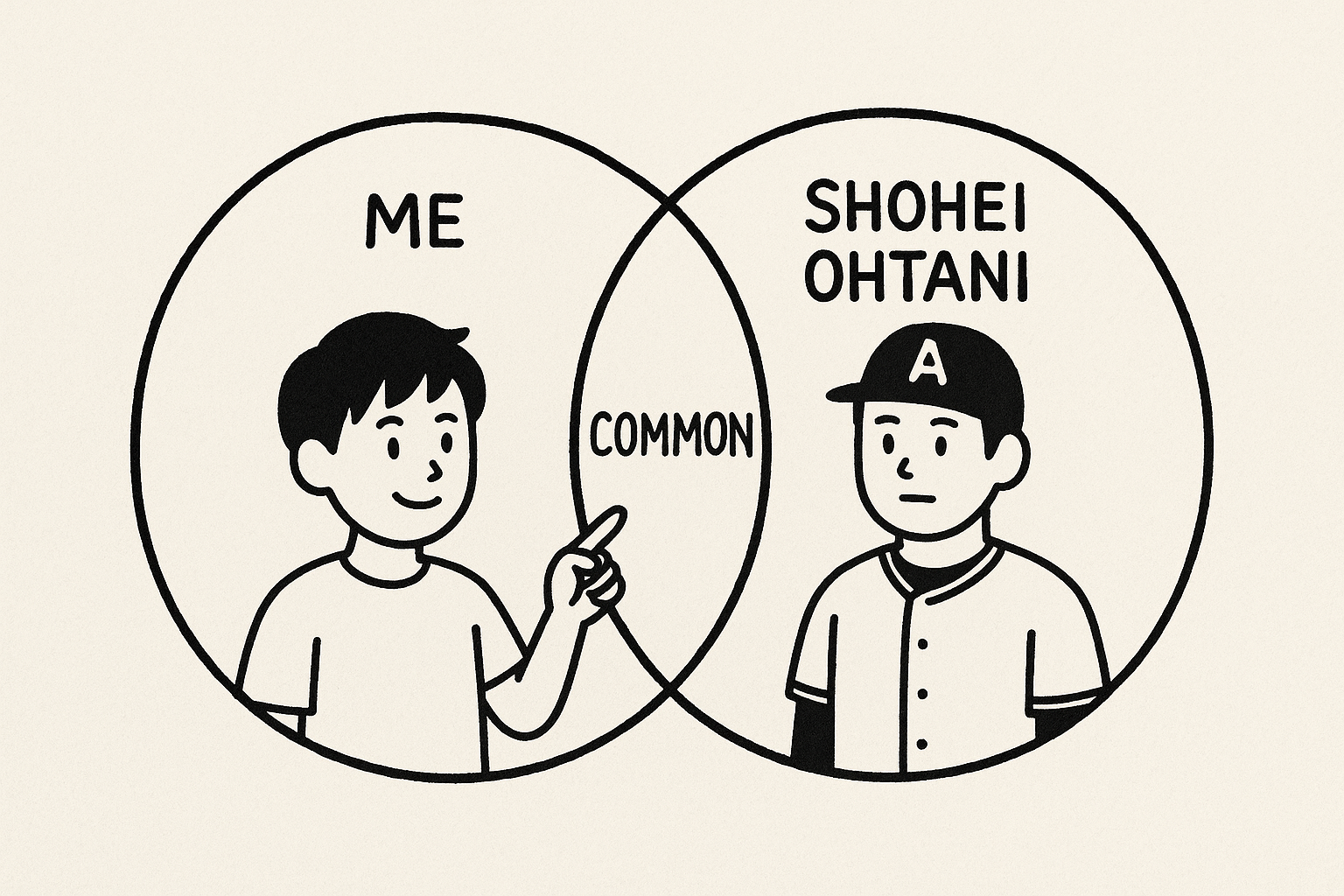

②ベン図(Venn Diagram):自分とヒーローの共通点、相違点を比較してみる

③階層式マッピング:自分の考えをキーワードで広げていく

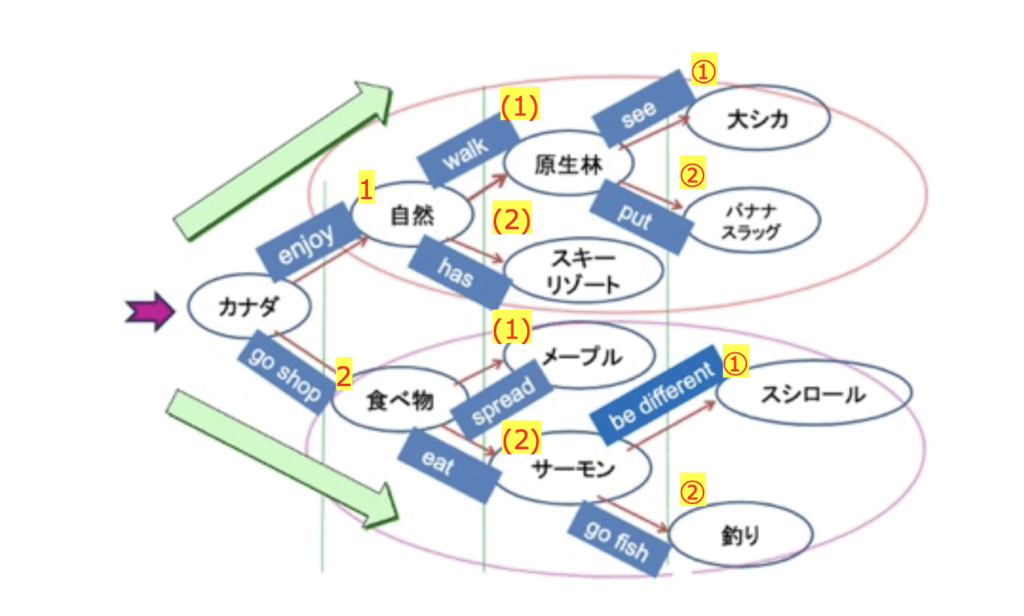

これは My Favorite Country をテーマにして作られたものですが、左端のノード(ここではCanada)の中に自分が深めたいキーワードを入れることで、階層(大→中→小)を意識しながら(迷わずに)情報を繋げていくことができます。

こうしたツールを使うと、子どもたちが「自分の中での違い」に気づき、”もうやった話”が“自分の考えを深める話”に変わっていきます。

🤝 「やり取り」で“再構築する学び”に

同じトピックでも、生徒同士のやり取りを加えることで、新しい発見が生まれます。

たとえばペアやグループで、

“Your hero and my hero — what influences us?”

“How are our thoughts similar or different?”

といった対話型のタスクに変えるだけで、思考が他者との関わりの中で動き出します。

やり取りを通して、「自分の考えを再構築する」経験に昇華させることが、小中の連携を考えた取り組みです。

🌱 「思考の可視化」で“進化”を実感させる

同じ題材でも、生徒が「成長した自分」を実感できるようにする工夫が大切です。

たとえば、

・小学校時代の自分のノートやスピーチ原稿を見返す

・今の自分の作品を並べて比べてみる

この「見える化」が、”同じことをしている”ではなく“自分が進化(成長)している”という感覚を生みます。

学びの軌跡を自分で見られることが、次の意欲につながるのです。

🌱 同じ題材」こそ、“思考の深化”を実感できるチャンス

題材の重なりは、決してマイナスではありません。

むしろ、「自分の考えがどう変わったか」を見せる絶好のチャンスです。

ですから、小学校の教師(専科、担任)は中学校の教科書を見て「この先、どうつながっていくのか」を知ること、中学校の教師は小学校の教科書を必ず手元において「小学校の学びをどう活かすか」を考えることが大事になるのです。

思考ツールで考えを「可視化」し、仲間との「やり取り」で考えを広げ、「振り返り」で思考の変化を確かめる──その循環を心掛けることで、同じ題材でも子どもたちは確実に“新しい自分”に出会えるようになります。

「同じトピックを繰り返す」のではなく、「同じテーマで思考を深める」指導への転換です。

そこに、“ワクワク”が生まれてきます。

次回(第6回)は、「AI翻訳や生成AIに依存しない学習をどうすればいいのか?」です。

「自分で考えずに、すぐにGoogle翻訳に頼り、それをそのままコピペして終わってしまう生徒がいます。どうしたらいいのでしょう。ずっと生徒に張り付いていることもできず、困っています」といった相談はあちこちで伺います。皆さんだったら、どうされますか。