全国で起きている“学びの奇跡”

「本当に、3か月で生徒が変わるのですか?」

そう聞かれることがよくあります。

私の答えは、はっきりしています。

「そうです。変わります。」

ただし、1つだけ条件があります。

それは、「正しい指導」を行うことです。

「英語ができない」というのは、テストの成績のことではありません。英語が聞き取れない、読めない、話せない、書けないといった「技能」の状態をいいます。知識偏重の(教科書の内容を教え込む)授業をしていれば、このような「技能」はいつまで経っても身につきません。

もし、クラスの子どもたちが「英語の授業が楽しみ」という状況になっていないとしたら、教師の指導に不適応を起こしているか、または「正しい指導」が行われていないことが原因と考えられます。

“3か月”で変わる理由とは

私はこれまで、フィンランド、オランダ、オーストラリアなどの学校を訪問し、そこで得た学びをもとに、多くの学校で「思考ツール」を活用した授業改革をサポートしてきました。

いずれの国でも、小学校の段階から子どもたち自身が「思考ツール」を駆使し、主体となって授業を進めていました。そこでは、個性(originality)や多様性(diversity)が「前提」として尊重され、それが学習のベースになっていたのです。

これは、中央教育審議会答申で示された「令和の日本型学校教育」がめざす、個別最適な学びと協働的な学びの往還とも重なります。

生徒が「話せない・書けない」と悩む背景には、共通して次の2つの問題があります。

1. 最初に「脳内イメージ(ゴール)」をもたせていない。

2. 学習の「見通し」を示せていない。

そして、この2つは、教師が授業をどう捉えているかと深く結びついています。

この“つまずき”を取り除くカギこそが「思考ツール」です。

ところが現場では、「思考ツール」が自己流で使われていたり、手順が逆になっていたりするために、本来なら十分に伸びるはずの子どもたちの力が発揮されないまま授業が進んでしまうことがあります。

本稿の後編(2/2)では、2024年10月29日に行われた兵庫県中英研大会(会場:加古郡稲美町立中学校)での研究授業(3つの中学3年生の授業)を、3つ目の実例として紹介します。

その前に、すでに「3か月で変わった」2つの事例を簡単に振り返っておきたいと思います。

🌿 1例目:東京都町田市 —— “暗記”から“思考”へ

2023年11月、東京都町田市立金井中学校。

当時3年生を担当されていた栗橋ゆかり先生の授業を拝見しました。

そのときの生徒たちは、教科書の英文をノートに書き写し、それを暗記して発表していました。いわば「再生産型」の学びであり、自分の考えを表す余地はそれほど多くありませんでした。

授業後、私は栗橋先生にこうお伝えしました。

「生徒は英語を話していますが、内容が薄いように思います。彼らを変えてみませんか?」

そこから、3か月の挑戦が始まりました。

2月。教室は、まったく違う空気に包まれていました。

3か月の間、子どもたちが

マンダラ・チャート

階層式マッピング

インタビュー・マッピング

といった「思考ツール」を媒介として、「広げる力・つなげる力・まとめる力」が鍛えられた生徒たちは、4人チームとなり「探究コーラルマップ」を用いて、SDGsのテーマを“自分ごと”として英語でプレゼンテーションをしました。暗記でもなく、メモも用意せずに自作のスライドを見せながら、自分の考えを発表しました。それだけでなく、フロアーの友だちからの即興質問にも、その場で堂々と英語で答える姿が見られたのです。

「3ヶ月という短期間で、どうしてここまでできたのか?」

その場にいた参観者、そして映像を見た誰もが驚きました。

答えは、「思考ツール」の正しい使い方にありました。

ツールを通して、生徒は情報を整理し、自分の意見を生み出し、他者の意見とつなげながら表現できるようになっていたのです。

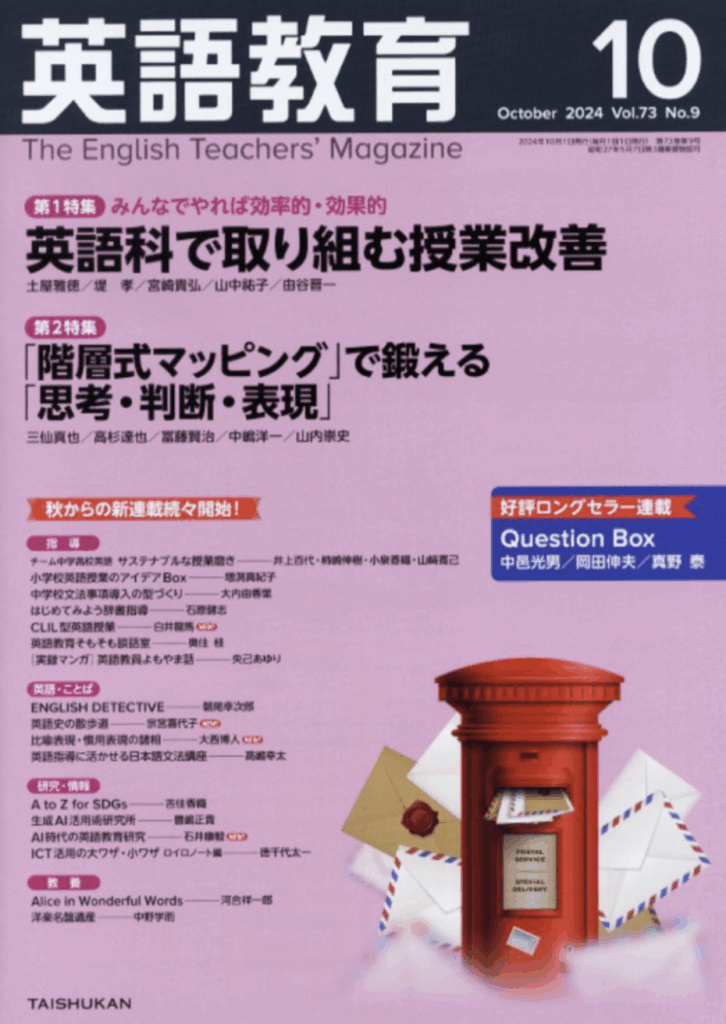

この実践は、大修館書店『英語教育』2023年10月号の特集でご紹介しました。その記事は多くの読者にインパクトを与え、未だにバックナンバーが出ているそうです。町田市では、英語科の先生方の希望で何度も「実際に体験をする研修会」を行いました。その取り組みはいま、他地域にも広がりつつあります。(* 10月号は大修館書店HPの「バックナンバー」から入手可能です)

https://www.taishukan.co.jp/book/b651722.html

🌿 2例目:福岡市 —— 3人の教師の“スイッチ”が入った日

翌年、私は福岡市英研の依頼を受け、ALTとのTT(Team Teaching)授業研修をサポートしました。当初、研究授業をされることになった3名の先生は、文法の定着を中心とした授業スタイルで、「思考ツール」を使うのは初めてという状況で、まさに手探りのスタートでした。

そんな中、金井中・栗橋先生による “Today’s Teacher” の映像を見た瞬間、3人の先生の表情が一変しました。「すごい! こんなふうに自然にやり取りができる生徒たちを育てたい!」

そのとき、3人の先生は「スイッチ・オン!」の状態になりました。

その後、3か月間オンラインでの相談や授業録画へのコメントなどを重ねるうちに、授業がみるみる変わっていきました。

2月の研究授業では、生徒たちが堂々と即興で英語のやり取りをする姿が見られました。

3か月前まで「教科書の文法中心」で、ノートに書いた英文を暗記していた生徒たちが、自分の考えを、たどたどしくても最後まで英語で語れるようになっていたのです。

まさに、「3か月で生徒は変わる」が再現された瞬間でした。

(▶ 詳しい実践記録は、HP内の関連記事リンクをご覧ください)

🟠 なぜ、TTがうまくいかないのか(治療編1/3)⭐️授業映像公開 | なかよう備忘録

🌿 3例目:兵庫県稲美町 —— “過小評価”からの覚醒(予告)

2025年10月29日。

第63回兵庫県中学校英語教育会英語部会研究大会(東播地区)が、加古郡稲美町で開催されました。

事前に、町教育委員会からの依頼を受け、私は発表者である3名の先生方と、研究授業までの3か月を共に歩むことになりました。

最初の課題は次の2点でした。

- どの方も、「教科書を教え込む授業」から抜け出せないこと

- 新しい方法に挑戦することへの不安(3年2学期という時期、時間的なプレッシャー)

なかなか、今までの指導から抜け出せない3人に対して、私は、「頭にイメージがわかないと実践できない。育った生徒の姿を実際に見てきてはどうか?」と提案し、前年度に大きな変化を遂げた福岡市の上野正純先生のTT授業を見ていただくことにしました。

上野先生は、その年の4月に異動し、新しい学校の2年生を4月から担当しておられました。異動した当初は、英語が伝わらない、全く動けないという生徒の状況に愕然とされたようです。しかし、前年度に博多中学校の3年生たちを「話せる・書ける」ように育てた手応えと学びをもとに、授業改革に取り組まれました。指導開始から3か月後の6月、「お役に立てるなら」と授業視察の依頼を快く引き受けてくださいました。

即興で堂々と英語をやり取りする生徒たちの姿に、3人の先生は息をのみ、目を丸くされました。

協議会で上野先生が「子どもの興味関心につながるように、教科書のタスクを自在にアレンジしている。また、ALTとはなんでも話し合っているし、単元計画も一緒に考えているので楽しい」と笑顔で言われる様子を目の当たりにした3人は、いつしかこう考えていました。

「自分たちは、今まで一体何をしていたんだろう?」

「もしかしたら、生徒ができないと思い込んでいたのかもしれない…」

そう気づいた瞬間から、彼らの”挑戦”が始まりました。

授業の目的を明確にし、「思考ツール」を正しく使いながら授業を再設計していく中で、先生方の迷いは、生徒の変容から、次第に「手応え」へと変わっていきました。研究授業前には、

「もっと早くから始めていれば、今頃は…」

という思いもあったようですが、生徒たちは、見違えるほど主体的に学ぶ姿になっていました。

やはり——

「正しい指導」をすれば、“3か月”で生徒は変わる。

が再現されました。

🎓 稲美町での”3ヶ月プロジェクト”の結果は・・・

福岡市の阿南先生、矢野先生、そして上野先生の取り組みをこのHPでご紹介したことが、多くの先生方の刺激になったようです。そこで、今回も、兵庫県中英研大会で研究授業をされた3名の先生方の取り組みをご紹介していきます。3名とは次の方々です。

坂元 翼 先生(稲美町立稲美中学校・3年生担当)

山口 耕平 先生(稲美町立稲美中学校・3年生担当)

安保 俊宏 先生(稲美町立稲美北中学校・3年生担当 主幹教諭・研究推進委員)

研究授業を終えたあと、3人から心のこもったメールが届きました。

なかでも印象的だったのは、山口先生のメールです。

前年度、彼の研究授業も拝見していた私にとって、今回の授業での変容は、まさに“覚醒”と呼ぶにふさわしいものでした。2年連続で彼の授業をご覧になった先生方は、誰もがその劇的な変容(drastic change)に目を疑われたはずです。

一体、何が起きたのでしょうか。

山口先生のメールには、そのプロセスが素直に綴られていました。

ご本人の了解を得ましたので転載致します。

✉️ 山口先生の”覚醒”の謎解き – 山口先生のメールより –

中嶋先生へ

研究大会が終わり、ようやく一息ついた夜にこのメールを書いています。温かい雰囲気の中で、子どもたちと授業をやりきることができたという高揚感と、もう終わってしまったのだという寂しさが入り混じっています。

授業後には、参加されていた多くの先生方から声をかけていただきました。「今日は来て本当によかったです」「子どもたちが楽しそうに英語を話していて驚きました」そんな言葉をいただき、胸が熱くなりました。

実は公開授業の前は、緊張のあまり昼食も喉を通らなかったのですが、授業が始まると不思議とスイッチが入り、最後まで笑顔で走り切ることができました。

思えば、ここまで来るのに一年かかりました。ちょうど一年前、県の研究授業で「絶滅危惧種」をテーマにしたプレゼンを行いました。しかし、まったくうまくいきませんでした。生徒たちは英語で話す楽しさを知らず、私も思考ツールの使い方や指導の手順を理解していませんでした。生徒たちは準備した英文を読むだけで、即興的なやり取りはほとんどありませんでした。「生徒が英語で生き生きと話すなんて、夢物語だ」と、そのときの私は本気で思っていました。私は子どもたちの持っている力を信じていなかったのです。正しい指導をしていないのに、「できていない」と失望し、「もっと私が教えなければ」と頑なに思い込んでいました。

そんな私に対して、中嶋先生から「もっと子どもの力を信じなさい」というアドバイスをいただき、少しずつ授業の形を変えていきました。Key Sentences の帯活動、Pair Chat、Picture Describing。そして、マンダラ・チャートや階層式マッピングを取り入れることで、少しずつ生徒の思考の流れを可視化できるようになりました。そのうち、子どもたちの中に「英語で伝えたい」という芽が確かに育ち始めたのを感じました。もちろん、最初からうまくいったわけではありません。でも、授業を重ねるごとに、生徒の変化だけでなく、自分自身の変化も感じるようになっていきました。

そんな中で参加した福岡市の研修では、忘れられない光景を目にしました。生徒が即興で英語をやり取りしている上野先生、そして松田先生の授業。いずれも、生徒の表情は生き生きとしていて、「伝わった」「わかった」という喜びが、教室全体を包んでいました。その光景を目にしたとき、自分の授業が恥ずかしく思えました。「私も、こんな授業をしたい」——心からそう思いました。あのときの決意が、私の教師人生を変えるきっかけになったと思います。

以前の私は、授業を「こなす」ことで精一杯でした。ゲームやアクティビティを取り入れて“楽しませる”ことにばかり気を取られていました。けれど今は、生徒が自分の考えを英語で表現することを何より大切にしています。英語を「楽しむ」のではなく、「使って伝える」ための授業へ。そんな変化を、日々の教室で実感しています。

最近、生徒の口からこんな言葉を聞きました。「先生、英語の授業、あっという間に終わるね。」英語が得意な子ばかりではありません。でも、彼らが前向きに取り組んでくれる姿を見ていると、心の底から嬉しくなります。子どもたちは、教師が信じるほどに伸びていくのだと、今は確信しています。そして、子どもが変わると、教師も変わるのだと思います。

授業とは、教師が子どもに何かを教える場ではなく、子どもとともに「変わっていく」場なのですね。これからも、一人ひとりの「できた!」という瞬間を信じて、共に歩んでいきたいと思います。温かいご指導に、心より感謝申し上げます。

「教師が変われば、子どもが変わる」——これは確かに真実です。

しかし、もう一つの真実があります。それはー

「子どもが変われば、教師も変わる」ということです。

できるようになった子どもたちの笑顔が、「もっとできるようにしてやりたい」と教師の背中を押す。そんな教師のまなざしが、子どもの未来を照らす。

この往復の中で生まれる“学びの循環”こそが、教育の奇跡なのだと、山口先生のメールが教えてくれます。

🌱 安保先生の「自分課題」と学校づくりへの広がり

一方、坂元先生は稲美中学校の英語科主任として、安保先生は稲美北中学校の主幹教諭(研究推進委員)として、今回の学びを教科経営、校内研究に生かそうとしておられます。

安保先生からいただいたメールの一部を、ご本人のご了承を得て紹介します。

中嶋先生

研究大会とは全く別の話になりますが、今自分の中で、自分の授業をさらに改善・改良していきたいという気持ちが強くあります。おそらく県大会の発表を終え、時間的に余裕が出てきたこともあるとは思いますが、前回のメールでお伝えしたように『なかよう備忘録』を初めから見直していこうと思っています。

私は、現在、稲美北中学校の研究推進委員にも任命されています。本校の研究内容は先生が「なかよう備忘録」に書かれていた『非認知能力の育成』です。その取り組みの一環で、生徒自身が自分で課題を見つけ、自分なりの表現をする『自分課題』という宿題の出し方をしています。11月の職員会議で発表する機会をもらっていますが、そこで先生の「なかよう備忘録『2023(授業で子どもたちを元気にするために)』を紹介させていただいてもよろしいでしょうか。初期の投稿ではありますが、『生徒の好奇心やポテンシャルを信じること、生徒が学びたいと思うことを認め広げてやることで、子どもたちの学びに向かう内発的動機づけが行われる』という内容です。

自分の『自分課題』という取り組みも、同じような意図を持っているため、ぜひこれを同僚に紹介し、子どもたちの可能性を信じ、その考え方や発想力を認められるような課題の出し方、あるいは授業の作り方をしていきましょうと呼びかけるつもりです。

学びの変容が、1つの授業にとどまらず、

校内研修

職員会議での共有

「非認知能力の育成」という学校全体のテーマ

へとつながっていく様子が伝わってきます。

予告 : 次回(後編)は、次のような内容を詳しくご紹介します。

◇「私の Before & After」スライド

・授業後の協議会で参加者に共有されたスライドです。

◇ 学習指導案

・指導案は、「育てたい生徒像(=最後の授業でどのような姿を見取りたいか)」を明確に設定し、そこから逆算して設計されています。

・授業と授業の「のりしろ」(連続性)が丁寧に意識され、診断的評価によって現在地としての3観点(知識・技能/思考・判断・表現/主体的に学習に取り組む態度)を的確に把握する仕組みが組み込まれています。

・単元全体を通して「帯学習」による技能トレーニングが体系的に行われ、1つの単元が有機的にまとまった構成になっています。つまり、単発の1時間の授業案(いわゆる“バラ売りの指導案”)ではなく、「何のために」「誰に向けて」教えるのかという目的意識が一貫しています。

◇ 授業の実際の映像

・学習指導案の中でも、特に教師の指導の流れが見える部分を中心に編集しています。なお、生徒の顔がわかる部分については、本人と保護者の同意が得られていることを確認しています。

◇ 朱書きで振り返りを書き込んだ指導案

・授業後、ALTとのTTで振り返り・修正を行い、今後の取り組みについて話し合った内容が反映されています。

・ここで大切なのは、研究授業を「打ち上げ花火」で終わらせないことです。単元計画や学習指導案という仮説を、実際の授業という検証によって確かめ、その後の授業に活かしていくための「種火」を見つける場として位置づけている点です。